『木育』から『共育』へ。

国産材の持続的栽培資源としての活用と環境の両立を!!

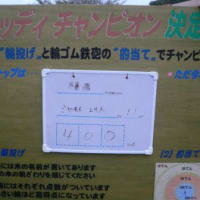

13.問題 3m×120㌢角の基礎の上に置く土台で一番水に強い木はどれでしょう。

① 40年生の桧 38人

② 120年生の杉の赤身 正解 32人 正解率39%

③ 25年生の桐 12人

[答え] ②番

[解説]

杉の赤身は水に強いです。樹齢120年生になると油分も豊富なので耐久性がより高くなります。

桧も水に強い木ですが、樹齢40年だと白太が多く白太は水には弱いのです。桐の木は柔らかくて土台には無理です。

14.問題 昔は山で木を切ってから乾燥を速めるために葉っぱをつけたまま、ある事をしました。どんな事をしたのでしょか?

① お祈りをして早く乾く事を願った。 7人

② 山に放置した。 正解 65人 正解率79%

③ ナメクジのように塩を掛けて乾燥させた。 10人

[答え] ②番

[解説]

昔からの伝統的な葉枯らしの乾燥方法です。葉っぱをつけたまま山に倒して置くと乾燥が早くなりました。

静岡県天竜のTSドライシステム協同組合では、山で3ヶ月以上葉枯らし乾燥させてから製材して、

天然乾燥にこだわっている林産地もあるのですよ。葉枯らしをすると軽くなるので山から搬出も楽になります。

15.問題 昔は山で木を切ってからある事をして木のアクを抜いていました。どんな事をしたのでしょうか?

① 火であぶった。 18人

② お祈りをした。 2人

③ 水につけた。 正解 62人 正解率76%

[答え] ③番

[解説]

伐採後の運搬は、川が最も重要な輸送手段でした。丸太でいかだを組んで川を下り河口の町まで輸送し

同時にアク抜きもしていたのです。河口は汽水の為、アク抜きには最適でした。木材の町が河口にあったのはこの為です。

木場もそうでしょ。

16.問題 製材した材木の上(葉のある方)と下(根っこの方)を材木業界用語ではどの様に言うでしょうか?

① 葉のある方を「うら」根っこの方を「もと」 正解 59人 正解率72%

② 葉のある方を「かみ」根っこの方を「しも」 18人

③ 葉のある方を「は」根っこの方を「ね」 5人

[答え] ①番

[解説]

「うら」「もと」の他に「すえ」「もと」などという言い方もあります。

20問中16問以上の正解者は、82人中15人です。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます