(国鉄時代の名残り@東岩瀬駅駅舎)

途中下車した東岩瀬駅。新しく作られた富山駅行ホームの向かいには、開業当時からの旧い駅舎がそのまま保存されています。シンプルな作りの下見板張りの木造駅舎は、国鉄として過ごした時間は長かったにせよ、私鉄の郊外電車の駅の雰囲気があります。中は岩瀬の街のプチ観光案内所&休憩所として開放されている・・・はずなのですが、新型コロナの影響か、密を避けるためなのか、閉鎖されて中には入れませんでした。

保存された駅舎の幅の分だけ、以前普通の電車が走っていた時代の高床ホームが残されていて、LRT化した以降の低床ホームと並んでいます。いつぞやの広電宮島線やら福井鉄道にもこんな感じで元々の高床ホームと低床ホームが残った駅がありましたけど、こうして見ると高さがだいぶ違います。クルマの運転できない高齢者には、段差の少ない駅のほうが使いやすいですし、そもそも作るのが簡単そう。こと設備面では、LRT化に際して駅はだいぶ簡素化された感じがします。

駅舎に取り付けられた駅名板の「ひがしいわせ」の何とも味わい深いフォント。行書体が国鉄フォントと入り混じったような何とも郷愁を誘うデザインです。ホームを覆う上屋も、小さな電車の駅にしては立派な梁で組まれたしっかりとしたもの。海側の街とはいえ、さすがに雪国の駅なんだな、と思わせる風格があります。

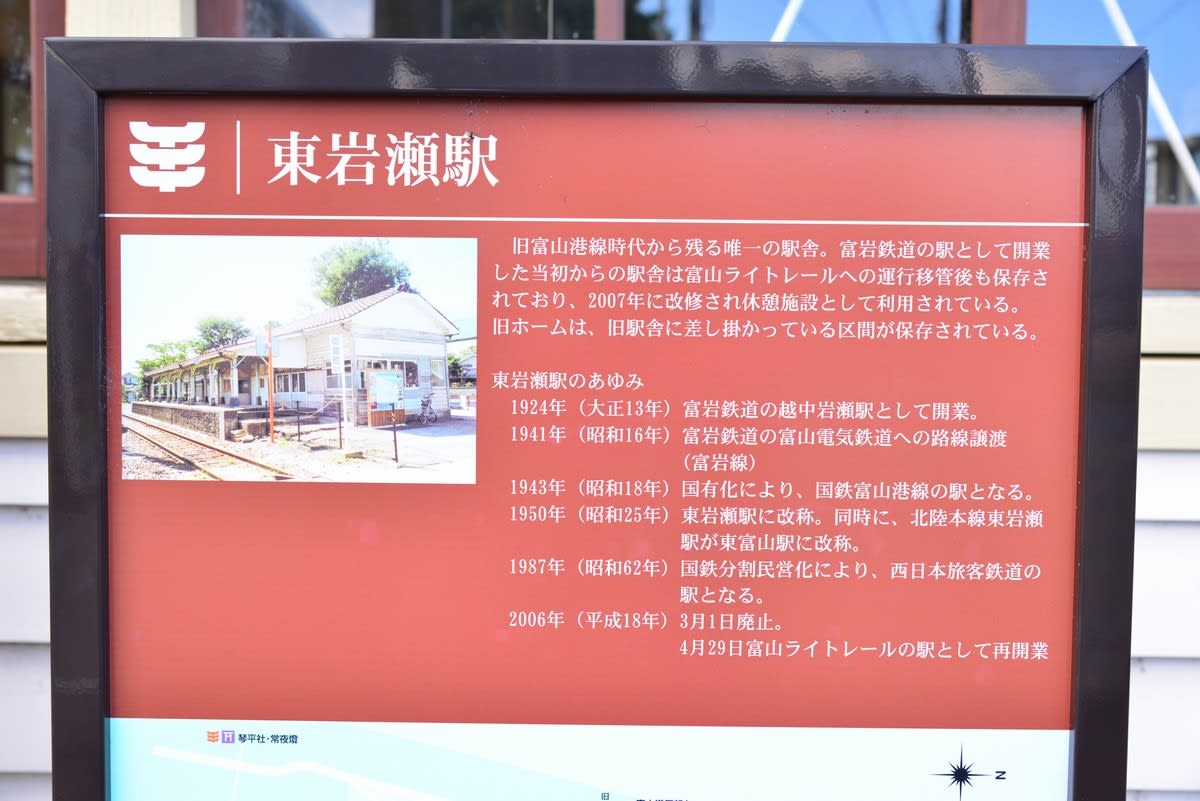

東岩瀬駅の歴史。富山港線、と言われると、個人的には旧型国電が走っていた路線という印象があって、空色に塗られた73系が機織り運用を繰り返すだけの古臭いイメージがありました。元々私鉄の買収路線で、買収当時から交流電化の北陸本線と違って直流電化されていた富山港線。旧型国電が引退した後は、普通車に転用された交直流型の急行型電車(475系とか)を投入していましたが、改めて車両が老朽化する中で結局富山港線のためだけに直流型の新車を作る事はなく、一部を気動車運行へ切り替えるなどの対応を続けていました。新しい投資をする事もなく、なんとなくはみ出しっ子のようになってしまった富山港線。場当たり的なJR西日本の施策では限界が見えていたのも事実ですから、LRT化して直流電化の地鉄市内線と接続するのは、地域にとっても良かったですし、ある意味自然な流れだったのかもしれませんね。