🌸『東方見聞録』15(世の中の仕組みを俯瞰する)

☆日本人を「人食い人種」としてレポートしている

*西洋人の偏った日本人観がうかがえる

☆『東方見聞録』は、”世界の記述”の「不都合な真実」である

*西洋人の偏った日本人観がうかがえる

☆『東方見聞録』は、”世界の記述”の「不都合な真実」である

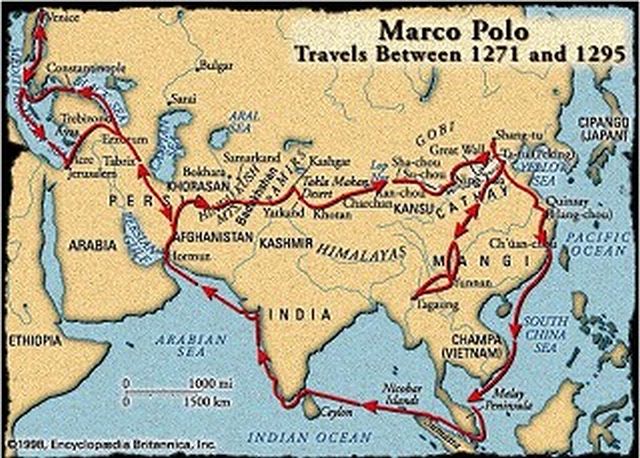

☆著者、マルコ・ポーロ

⛳『東方見聞録』著者マルコポーロのプロフィール

☆「ジパング島は黄金の国」と描いたことで有名な旅行記

⛳『東方見聞録』著者マルコポーロのプロフィール

☆「ジパング島は黄金の国」と描いたことで有名な旅行記

☆「世界の記述」と呼ばれる「東方見聞録」

☆欧州諸国にとり、当時アジア未開の地であった

*アジアが紹介され、人々の探求心を大いにくすぐった

☆ヴェネツィアの商人の子として生まれたマルコ・ポーロ

☆ヴェネツィアの商人の子として生まれたマルコ・ポーロ

☆家族に従い長い旅に出て、中央アジアを経て北京に到着する

☆中国はモンゴル王朝「元」の支配下にあった

☆中国はモンゴル王朝「元」の支配下にあった

☆マルコ・ポーロは約17年皇帝フビライに仕える

☆元の使節で、ビルマ、スリランカ、ベトナムなどの国を訪れた

☆ヴェネツィア帰国後、著述家としたしくなる

*アシアで得た見聞を口述した内容が『東方見聞録』

*多分に誇張も含まれていると考えらる

*多分に誇張も含まれていると考えらる

⛳『東方見聞録』概要

☆商人のマルコ・ポーロは、金の国日本を何故訪れなかった理由

*日本では、金が大量に採掘されているとも記述した

*建物の屋根全体が金で覆われているとも記述した

☆その理由が「東方見聞録」に記述されている

*日本では誘拐ビジネスが横行している

*日本人は「人食い人種」である

☆元王朝は、日本に2度「元寇」を強行したが失敗に終わった

☆元王朝は、日本に2度「元寇」を強行したが失敗に終わった

*巨大な元軍を「神風」で追い返した日本人

*元の人々の間でも、日本人の不可思議さが語り継がれていた

*西洋人の、マルコ・ポーロには一層奇異なものに映った

*西洋人の、マルコ・ポーロには一層奇異なものに映った

☆「東方見聞録」での諸外国の記述内容

*イスラム社会や元社会に対して偏見な内容は少ない

*日本に対しては、偏った日本人観で記述している

⛳『東方見聞録』に記載されている日本人への偏見

☆現在の日本人の『東方見聞録』の認識

*日本を西欧に紹介した書との一側面しか知らない

☆『東方見聞録』日本が記述された内容

*日本人に不都合で不愉快な記述が削除されている

*マルコ・ポーロが紹介した日本像

(ロシア人・イギリス人など正確に知っている)

☆「東方見聞録」は、西洋人が日本人に対して抱いてきた偏見記述内容

☆「東方見聞録」は、西洋人が日本人に対して抱いてきた偏見記述内容

*それを知るうえでも必読の書である

☆人間が、未知のものにどのように向き合うのかも参考になる

(敬称略)

⛳知識の向上目指し、記事を参考に自分のノートとしてブログに記載

⛳出典内容の共有、出典の購読、視聴に繋がればと思いブログで紹介

☆記事内容ご指摘あれば、訂正・削除します

⛳私の知識不足の為、記述に誤り不明点あると思います

⛳詳細は、出典記事・番組・画像で確認ください

⛳出典、『世界の古典』

⛳出典内容の共有、出典の購読、視聴に繋がればと思いブログで紹介

☆記事内容ご指摘あれば、訂正・削除します

⛳私の知識不足の為、記述に誤り不明点あると思います

⛳詳細は、出典記事・番組・画像で確認ください

⛳出典、『世界の古典』

『東方見聞録』15(世の中の仕組みを俯瞰する)

(ネットより画像引用)

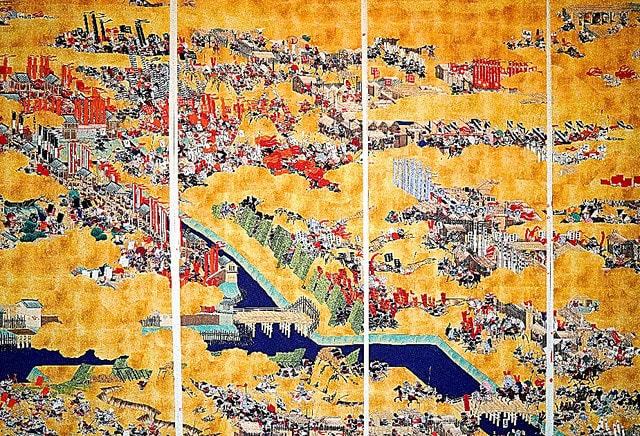

大坂冬の陣を伝える屏風が復元された

大坂冬の陣を伝える屏風が復元された 復元された大坂冬の陣の屏風

復元された大坂冬の陣の屏風

世界史のウソと真実の名作3

世界史のウソと真実の名作3