2021年公開のマラヤーラム語映画。

南インドのケララ州が舞台である。

タイトルからはお料理の映画?と思ったのだが、

全く違ったわ。どうしてこのタイトルなのか?

全編を通した台所のシーンが多いからか。

娯楽作品ではないインド映画では数年に1回の割合で、

インドの現実を正直に描いた作品が公開される。

世界にインドの遅れている現実を知らしめるためなのか、

インド内部に注意喚起するためなのかはわからない。

主人公は妻、夫、義父、義母などで特定の名前はない。

<ストーリー>

<ストーリー>

南インドのケララ州カリカットと言う町で、

中東バーレーンでの生活経験がある家庭の娘が、

お見合いで結婚相手を見つけるシーンから始まる。

教養もある民族舞踊の先生でもある娘が高カーストの

バラモンのお堅い家に嫁いでいく。夫は教師だった。

このバラモンの家庭は親族が外国で暮らしていたりして、

一見、開かれた家庭なのかと思いきや・・・

伝統を守り通している時代錯誤の家庭だった。

嫁いだ嫁は夫とその父親やその家のしきたりに従うべき、

自分の考えを持つなどと言う事はあり得ないと言う、

この現代において恐ろしく古めかしい家柄だった。

これだけの家で使用人がいないのが不思議だが・・・。

そのため義母と同じように嫁も夫と義父を神と崇め、

従うべきが幸せと教えられる。来る日も来る日も、

家事(主に食事の用意と掃除、洗濯)に明け暮れる。

夫も義父も当たり前のように用事を言いつける。

義母が出産を控えた自分の娘の家に行ってしまうと、

嫁は24時間息をつく暇もない。しかも夫は嫁の事を考えず

自分の欲望のはけ口にするだけだった。

嫁が生理になると別室に隔離され、その時だけ臨時の使用人を

雇って日常生活を送る夫と義父。

「パッドマン」でも描かれていたが現代において、

生理が不浄の物と言う時代錯誤も甚だしい考え。

踊りの先生として働きたいと相談しても許されるはずもなく、

嫁を家に閉じ込めて自由を与えず家政婦同様に扱う。

次第にストレスを溜めてしまう嫁は、ある日、家を飛び出す。

そして踊りの先生となった嫁は離婚して自分の道を歩き始める。

夫は別の嫁を貰い幸せな日々を送ると言うエンディング。

元嫁は踊りの先生の職を得たが伝統舞踊に近代的な

アレンジを加えていた。恐らくここから伝えたかった

メッセージは、伝統は守りつつも新しいエッセンスを

加えて変化していくものであると言う事か。

もう一つは、変化を受け入れられない堅物は、

変われるはずはないので、堅物同志で上手くやれば良い。

インドにはカーストと言う生まれながらついてまわる物がある。

これはいくら撤廃を訴えても人間の心の中は変えられない。

男尊女卑についても都市部が近代的に変化して行っても、

田舎の村や伝統を守る階級の人々は変わらない。

だからこう言うテーマの映画が時々創られているのだろう。

インド人がインドに注意を喚起するためなのか、

いつまで経っても世界のトップには近づけない自国を

皮肉ったり、憐れんだりしているのかもしれない。

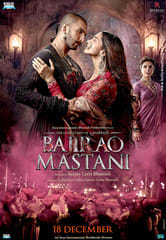

1720年に

1720年に

歳でマラーター王国のペーシュワー(宰相)に任命された、

歳でマラーター王国のペーシュワー(宰相)に任命された、

バージーラーオ

バージーラーオ マスターニ

マスターニ カーシーバーイー

カーシーバーイー バージーラーオにはカーシーバーイー(プリヤンカー・チョープラー)と言う正妻がいた。

バージーラーオにはカーシーバーイー(プリヤンカー・チョープラー)と言う正妻がいた。