ポランニーの「暗黙知の次元 (ちくま学芸文庫)」とミンツバーグの「MBAが会社を滅ぼす マネジャーの正しい育て方」から、暗黙知と技術経営(MOT)について考察する。

「暗黙知の次元」では、「暗黙知」を科学の進化を哲学的に解釈するための道具として位置づけている。すなわち、形式知(の演繹)だけからは新しい知識(創発)は生まれない。創発には暗黙知が大きな役割を果たしており、科学の進歩には暗黙知が不可欠である。さらに、暗黙知はすべての明示的な認識に統合的な意味を与えるものであり、人間の存在価値にもリンクしたもの(神の手)でさえある。これを「ゲシュタルト(統一的な全体)」と呼ぶとすれば、「ゲシュタルトは認識を求める過程で、能動的な経験を形成しようとする結果として生起するものである。この形成もしくは統合こそ、私が偉大にして不可欠な暗黙の力とみなすものに他ならない(21ページ)」。ここで、「形成もしくは統合」は、「形式知によるアナリシス」に対峙する「暗黙知によるシンセシス」と呼ぶこともできるだろう。

一方、「MBAが会社を滅ぼす マネジャーの正しい育て方」(あるいは、「H. ミンツバーグ経営論」)では、従来型MBAが得意とする「形式知によるアナリシス」は実際のマネジメントのごく一部でしかなく、理論(=形式知)に照らして経験をじっくり振り返える「省察」と、省察に基づいて暗黙的に得られた知見を日々のマネジメントで形成的もしくは統合的に実践することの重要性を述べている。

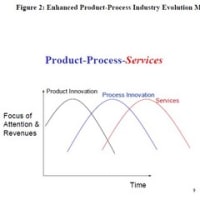

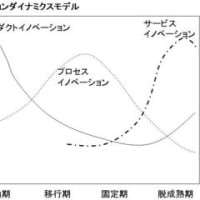

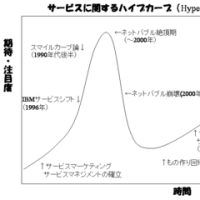

ミンツバーグは、一般的な「マネジメント」について論じているのだが、技術経営(MOT)は、それ以外のマネジメントと比べて、「アナリシス」より「シンセシス」の比重が高い。実際、技術経営の最も重要なテーマであるイノベーションはシンセシス以外の何者でもない。

上記の議論を誤解を覚悟の上でまとめると次のようになる:

●アナリシス(分析)、形式知重視、MBA的アプローチ、左脳マネジメント、ファイナンス/M&A経営(悪い事業を切り捨てる)

●シンセシス(形成/統合)、暗黙知重視、MOT的アプローチ、右脳マネジメント、イノベーション経営(新しい事業を創造する)

筆者は、技術経営において「暗黙知」は本質的な役割を持っていると考える。このとき、同様に暗黙知および知識創造を重視している「知識経営」と「技術経営」は、もっと近い存在であるべきであろう。別の言い方をすれば、「知識経営」的な「技術経営」のより一層の発展が望まれる。

「暗黙知の次元」では、「暗黙知」を科学の進化を哲学的に解釈するための道具として位置づけている。すなわち、形式知(の演繹)だけからは新しい知識(創発)は生まれない。創発には暗黙知が大きな役割を果たしており、科学の進歩には暗黙知が不可欠である。さらに、暗黙知はすべての明示的な認識に統合的な意味を与えるものであり、人間の存在価値にもリンクしたもの(神の手)でさえある。これを「ゲシュタルト(統一的な全体)」と呼ぶとすれば、「ゲシュタルトは認識を求める過程で、能動的な経験を形成しようとする結果として生起するものである。この形成もしくは統合こそ、私が偉大にして不可欠な暗黙の力とみなすものに他ならない(21ページ)」。ここで、「形成もしくは統合」は、「形式知によるアナリシス」に対峙する「暗黙知によるシンセシス」と呼ぶこともできるだろう。

一方、「MBAが会社を滅ぼす マネジャーの正しい育て方」(あるいは、「H. ミンツバーグ経営論」)では、従来型MBAが得意とする「形式知によるアナリシス」は実際のマネジメントのごく一部でしかなく、理論(=形式知)に照らして経験をじっくり振り返える「省察」と、省察に基づいて暗黙的に得られた知見を日々のマネジメントで形成的もしくは統合的に実践することの重要性を述べている。

ミンツバーグは、一般的な「マネジメント」について論じているのだが、技術経営(MOT)は、それ以外のマネジメントと比べて、「アナリシス」より「シンセシス」の比重が高い。実際、技術経営の最も重要なテーマであるイノベーションはシンセシス以外の何者でもない。

上記の議論を誤解を覚悟の上でまとめると次のようになる:

●アナリシス(分析)、形式知重視、MBA的アプローチ、左脳マネジメント、ファイナンス/M&A経営(悪い事業を切り捨てる)

●シンセシス(形成/統合)、暗黙知重視、MOT的アプローチ、右脳マネジメント、イノベーション経営(新しい事業を創造する)

筆者は、技術経営において「暗黙知」は本質的な役割を持っていると考える。このとき、同様に暗黙知および知識創造を重視している「知識経営」と「技術経営」は、もっと近い存在であるべきであろう。別の言い方をすれば、「知識経営」的な「技術経営」のより一層の発展が望まれる。