大学と企業と学生がお互いに学びあいながら,スパイラル的に成長するのがコープ教育(co-op education).米国では100年の歴史があるとのこと.日本では,「インターンシップ」と言うとわかりやすいが,日本の現状では学生が「会社とは何か?」を知るのを企業がお手伝いする,同時に良い学生をリクルート意味で確保する,という認識が強い.ただ,企業のMOTケースを作る場合に,コンサル会社が入ると職場のガードが固いが,なぜか学生だと胸襟を開いて本音で何でもしゃべるという現象が顕著とのこと.これは一種のビジネスモデルかもしれない.東工大の「ケース教材開発」はその典型的な成功例.MOTベストプラクティスを企業間で共有するための媒介として「学生」の存在を位置づけることで,企業にとってもリクルート目的だけでない意味のあるインターンシップにならないだろうか.

最新の画像[もっと見る]

-

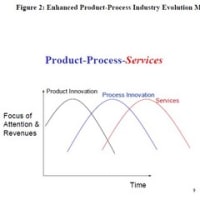

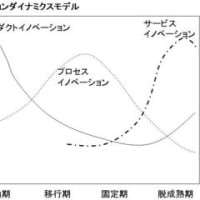

イノベーションダイナミクスモデルとサービスイノベーション(その2)

16年前

イノベーションダイナミクスモデルとサービスイノベーション(その2)

16年前

-

イノベーションダイナミクスモデルとサービスイノベーション

18年前

イノベーションダイナミクスモデルとサービスイノベーション

18年前

-

知識移転と知識継承の違い

19年前

知識移転と知識継承の違い

19年前

-

萩と自発的モチベーションと戦略

20年前

萩と自発的モチベーションと戦略

20年前

-

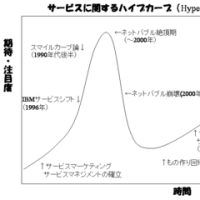

サービスのハイプカーブとサービスサイエンス

20年前

サービスのハイプカーブとサービスサイエンス

20年前