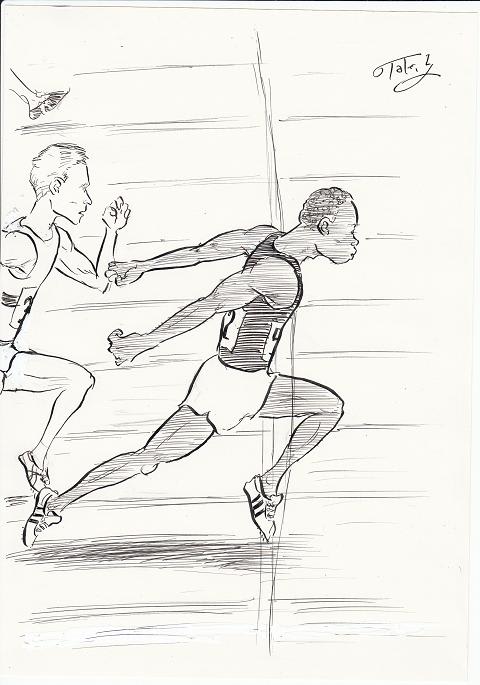

先日描いたキャラクターのやっている競技は棒高跳び、という設定です。

実は陸上競技のマンガというのは少なくて、

あっても競技の描写が、どうも動きの実感がピンとこないものが多いような気がします。

棒高跳びを描いたマンガも見たことはあるけれど、

どうも競技の「感触」が違うんだよなあ、と思うことが殆どです。

もう、自分で自分の気に入る描写をするしかない。

で、今そのジャンプを描いているところですが、

描いてみると難しい。

四苦八苦しているところです。

いずれできたらアップしますが、

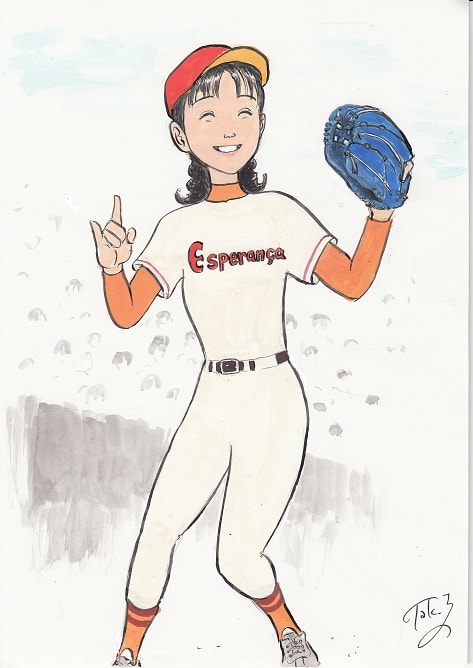

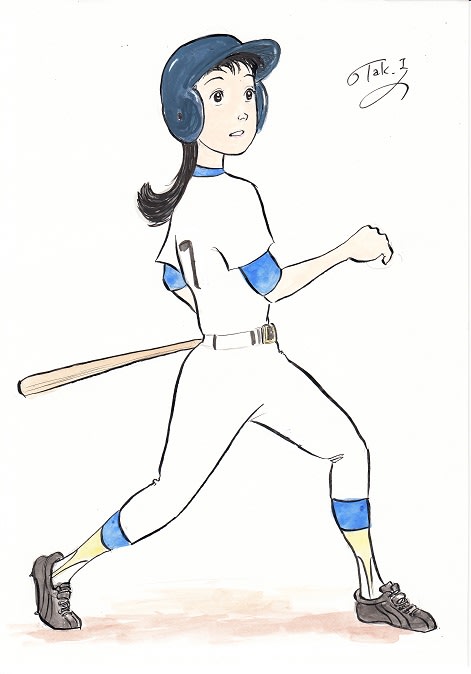

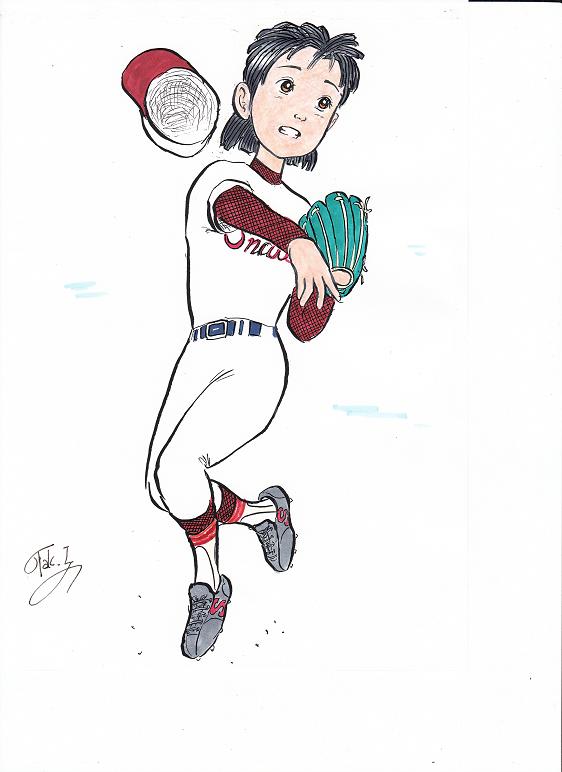

とりあえず、イラストで雰囲気を。

出来上がりにはもうちょっと時間の猶予を。

別のイラストも間に挟むでしょう。

実は陸上競技のマンガというのは少なくて、

あっても競技の描写が、どうも動きの実感がピンとこないものが多いような気がします。

棒高跳びを描いたマンガも見たことはあるけれど、

どうも競技の「感触」が違うんだよなあ、と思うことが殆どです。

もう、自分で自分の気に入る描写をするしかない。

で、今そのジャンプを描いているところですが、

描いてみると難しい。

四苦八苦しているところです。

いずれできたらアップしますが、

とりあえず、イラストで雰囲気を。

出来上がりにはもうちょっと時間の猶予を。

別のイラストも間に挟むでしょう。

国立競技場がいよいよ改築ということで、さよならイベントみたいなものが数々行われている。

国立競技場といえば、何と言っても1964年の東京五輪のメインスタジアム、という印象が私には強いのだけれども、そこは人それぞれだろう。

中学校の頃、わざわざ相模原(私の出身地)から国立競技場まで、陸上の日本選手権を見に行ったことを覚えている。広大な競技場と観客数に本当に驚いた。

トラックも土のアンツーカーから全天候型に変わり、計測もストップウォッチから電子計時に変わった。

そういえば、ストップウォッチの時代には、まだ100mなどでも白くて細いゴールテープが張られていて、それをトップで切る、というのが一種の格好良さだった。

スポーツ選手の美学も、時代と共に変わるのだ。しかし昔の美学もなかなかいいものだった。

新しい競技場で、こんどはどんな美学が生まれるのだろうか。

国立競技場といえば、何と言っても1964年の東京五輪のメインスタジアム、という印象が私には強いのだけれども、そこは人それぞれだろう。

中学校の頃、わざわざ相模原(私の出身地)から国立競技場まで、陸上の日本選手権を見に行ったことを覚えている。広大な競技場と観客数に本当に驚いた。

トラックも土のアンツーカーから全天候型に変わり、計測もストップウォッチから電子計時に変わった。

そういえば、ストップウォッチの時代には、まだ100mなどでも白くて細いゴールテープが張られていて、それをトップで切る、というのが一種の格好良さだった。

スポーツ選手の美学も、時代と共に変わるのだ。しかし昔の美学もなかなかいいものだった。

新しい競技場で、こんどはどんな美学が生まれるのだろうか。

長嶋茂雄氏のプレイについては、これはもう、何も付け加えることがないほど語り尽くされているけれども、

「月刊長嶋茂雄」というムックが発売されていて、その現役時代の写真を見ていると、

何をやってもきらめく魅力を放つそのプレイに改めて溜息をつくばかりである。

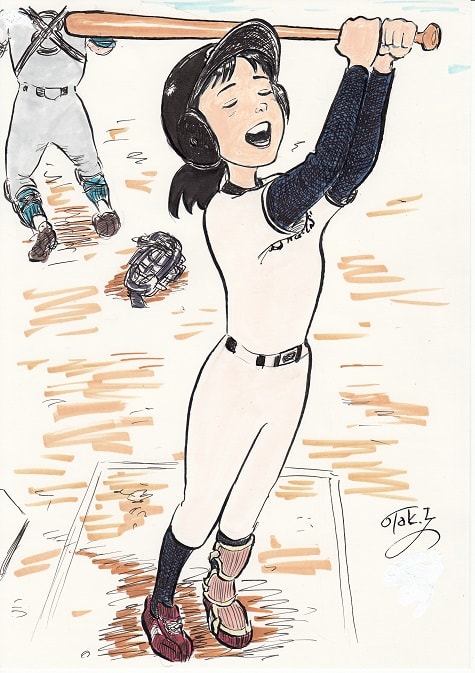

いくつも絵に描きたい写真があって、選択に迷うが、

今回はフルスイングした瞬間のスケッチ。

何という強靭さと柔らかさだろう。バットがキャッチャーの方向にまで回っているのに、軸はぶれず、両足はしっかり地面をとらえ、両手はしっかりバットを握っている。

こんなスイングをされたら、ピッチャーは震えあがるだろう。

対戦した大リーガーも絶賛したスイングである。

力強く、限りなく美しい姿である。