中世の昔から、

西国一の賑わいを誇った備前福岡の市。

鎌倉中期に描かれた一遍聖絵(一遍上人絵伝)には、

福岡の市の賑わいが克明に描写されている。

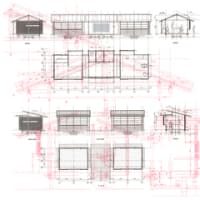

この絵に描かれている商人の小屋は、

梁を支える両端の二本の柱と

棟木を支える真ん中の一本の柱が梁間方向に並び、

桁行方向にこの構成を繰り返して

切妻の屋根を長く掛ける形式となっている。

棟木を支えるために小屋束を用いないのは、

古代から続く伝統的な棟持柱(むなもちばしら)の様式を

踏襲しているのかもしれない。

作品『うごくいち』の軸組も

商人の小屋と等しく梁間方向に三本の柱を並べた構成とし、

棟を支える真ん中の柱を梁より外側にずらして

棟持柱の精神性を強調させている。

宗派を立てず寺を建てず

捨聖として生きた一遍上人が、

全国を遊行した時代は、

貨幣経済が日本中に浸透し、

富める者はさらに富み、

貧しいものはさらに貧しくなった時代である。

また、蒙古襲来という外圧の脅威や

財政難によって内政が混乱し、

南北朝の動乱へ続く不穏な時代でもある。

一遍上人による救済とは

金銭で人々の生活を救済したのではなく、

踊り念仏によって層の人々の心持ちを救済したのである。

絶望に打ちひしがれる人々に、

「死の安心」を説いて「生の肯定」を示したのである。

民衆を踊り念仏によって熱狂させ、

生きる行為を誘発・連鎖 させる。

これこそが一遍上人の遊行による救済であった。

現在の日本の現状といえば、

金融主導のグローバル経済による貧富の格差の増大、

出口のない慢性的な財政難、外圧の脅威といった状況は、

一遍上人が生きた鎌倉中期と奇しくも重なる。

経済成長が鈍化した日本を

人間の身体に例えるならば、

血行障害、慢性肩こり、遺伝子障害、

免疫力が著しく低下して閉塞している状態である。

この症状を回復する手だては、

補助金や交付金といった

大手術や薬物(カンフル剤)投与のような

西洋医学を用いてはいけない。

必ず後で深刻な後遺症に悩まされるからだ。

町の健康を回復する手だては、

漢方医学のように気を整えることが大切である。

つまり、血行やリンパの流れを促進させることによって

病気にならないための町づくり、

免疫力の向上と基礎体力づくりが必要なのである。

<予防医学としての町づくり>

・町が病気になってからでは遅い。

・町が病気にならない精神と体力をつくる。

・町の病気を予防し、健康な町を維持する。

一遍上人の遊行に習い、

生きる行為の誘発・連鎖 を促す仕掛けが、

病気にならないための町づくりにつながるのではないだろうか。

そのような思いから、

一遍上人の遊行を建築化した作品『うごくいち』が生まれた。

『うごくいち』は文字通り 「動く」+「市」であり、

生きる行為の象徴でもある。

まちアートマネジメント講座を通して

備前福岡に馳せ参じた人たちの熱意と

備前福岡の人たちの誇りが、

願いと遊び心と共に重なり合って「動く」を実践し、

歴史的覚醒を促す「市」を町に出現させることであろう。

『うごくいち』が

能動的に遊撃的に町を動き回ることによって、

歴史ある備前福岡の気を整え、

血行やリンパの流れを促進させ、

病気にならない基礎体力を備えた町の原動力となれば本望である。

子供からお年寄りまでが

笑顔で活き活きと暮らしてゆける、

心身ともに健康な町ほど心強いものはない。

下記スケジュールにて『うごくいち』が出動します!

11月22日(土)17時~ 備前福岡ART小路 前夜祭

11月23日(日) 9時~ 備前福岡の大市