前回までの説明で、未来を担うリーダーにリベラルアーツが必要だと理解して頂いたところで、さてどうやって学んだらよいか、と迷うことだろう。とりわけ、前回で述べたようにリベラルアーツというのは、5年から10年の長期スパンで腰をすえて学ばないといけない。さらに達成度合いも先も見えない中で、こつこつと進めていけるだろうか?根性物マンガのように、『ファイト!ファイト!』と掛け声だけでは、何ともならない。

しかし、大学入試には赤本の対策本があるように、リベラルアーツといえども攻略の仕方はあるものだ。今回と次回に分けて『さあ、リベラルアーツを学ぼう』と題して私の考えるリベラルアーツの学び方を述べてみたい。

フェーズ1:準備

現代人は、高校や大学入試の影響であろうか、偏差値が全てのような感覚で物事を考えがちである。確かに、偏差値は頭の良さを示す一つの指標ではあるが、物事を成し遂げることとの関連は薄い。物事を成し遂げるのは、知能や能力ではなく、熱意であると私は確信している。中国の春秋戦国時代の大儒・荀子に『蹞歩而不休、跛鼈千里』(きほして休まざれば、はべつも千里)と言う句がある。一歩一歩の歩みを積めば足の悪い亀でも千里を踏破することは可能だと励ましているのだ。つまり、倦むことなく継続する熱意が偉大なことを成し遂げると言っている。

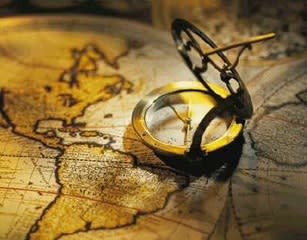

この意味で、リベラルアーツを攻略するには、何よりも熱意が必要である。しかし、漠然と熱意を持てと言っても始まらない。方法論的には先ずは100ヶの分野に興味を持つことを勧める。それもピンポイント的な興味だ。例えば、歴史とか哲学とかいう大きなくくりではなく、もっと個別(specific)な分野を選ぶことだ。科学技術の分野で言うならば、例えば、『大航海時代の航海術』を知りたい、というように焦点を絞ることだ。

18世紀の植物学者・リンネは植物の分類を2つの名前を使って、大分類+小分類のセットで表現したが、このリンネの知恵を拝借すると、まず、上で述べたように大分野を決めたら、次はその分野で自分が知りたい具体的な項目(小分類)や疑問を書き抜き出すことだ。例えば、航海術でいえば:

○羅針盤もない時代に、どのようにして大洋を航海できたのか?

○どのような地図を持っていたのだろうか?

○航海中に船は修繕できたのだろうか?

このようにして、自分が何を知りたいのかを明確にさせることが重要だ。つまり、関心を絞ることでピンポイントではあるが到達点が明確になる。リベラルアーツの学習のように領域が広大無辺な場合、面的に一挙に攻略しようとせずに点的(ピンポイント的)に一つ一つの砦を攻略する心構えが大切だ。

フェーズ2:インプット (読書)

目標が定まったらいよいよ、本格的にその目標を征服するために読書することだ。関心や疑問が明確になっているので、本を読んでいても漫然と知識を得るという態度でなく、自分の疑問に答えてくれる箇所はないかと先鋭な意識で読むことができる。確かに、どの本もそうだが残念ながら必ずしも自分の疑問に的確には答えてくれない。しかし大切な事は、あくまでも自分の疑問を持ち続けることだ。解決したい疑問があるからこそ次々と読書の量も範囲も広がっていく。それは一種の連鎖反応みたいで、疑問を解決するために本を読むとさらに新たな疑問が湧いてくる。これらの新たに湧いた疑問はすべて抱えこむことが、リベラルアーツ攻略の秘訣だ。

さて、本を選ぶ時であるが、易しそうな解説本よりも少々ハードルは高くとも原典にアタックすることが捷径だ。原典とは、その分野で中心軸となる基本文典(日本語、原語)のことを言う。そのような本は古典であることが多いが、近代や現代でも基本文典となる本は数多くある。

当然のことながら、こういった原典はある程度の共通認識をもった人向けに書かれているので、一回読んだだけでは本質を理解することは難しいだろう。こういった本は大抵、かなりの分量があるので途中で挫折し、これに懲りて原典には二度と近づかないと決めている人もいるだろう。しかし、私の経験則( rule of thumb)からいうと、原典のような主要な本は分からなくても必ず通読することが必要だ。一度通読した本とそうでない本ではあきらかに自分のなかで何かが違っているのがわかる。単なる自己満足とも言えるかもしれないが、二度目に読むときには少なくともその本に対する恐怖感や遠慮感は失せてしまっていることに気づく。

さて、いつもいつも原典ばかり読む必要は毛頭ない。寝転んでも読める、ちょっと軽めの本もとりまぜて読むのが精神安定上よい。読書にも(主食+副食)のバランスが大切なのだ。つまり:

【主食】 中心軸となる本を探し、精読する。

【副食】 新書、百科事典、雑誌、Wikipediaなどで関連知識を吸収する。

しかし、いつも(主食+副食)だと飽きるので、気分転換にたまには特別料理も頂くことにしよう。

特別料理とは、外国語(英語)で原典を精読することを言う。こう言うと、『難しい本は日本語でも分からないのに、ましてや外国語で読むなんて!』と鼻白む人もいるだろう。ご安心を!外国語(英語)を勉強するのではなく、内容を理解することが目的なので次のような簡便法をお勧めする。まず、読みたい本の日本語訳の本を探してこれを読む。内容を理解した後で、外国語の原典にアタックするのだ。これが私のいう『カンニング読書』である。同じ本を2回読むのであるから、多少構文が難しくとも内容は理解できるであろう。以前私の知人で英語があまり得意でない人が、『Back To the Future』のDVDを見てから英語の本を読んだが、非常にすいすいと読めたと感激して話してくれたことがあった。ただ、原典だとこれほどうまくいくとは思わないが、それでも内容を知っているとかなりスムーズに読めるだろう。

さて、そもそも何故、外国語(英語)で原典を読む必要があるのだろうか?

第一の理由は読むスピードが遅いために考えながら読めることだ。

世の中では、速読術なるものをマスターし、『昼休みに新書を一冊読みました』などと誇る人がいる。私は速読法をマスターしていないから僻みでいう訳ではないが、本を速く読むことは必ずしもいつも良いとは限らない。外国語で読むとたとえ内容は分かっていても速度が格段に落ちるが、この『スローリーディング』にも利点はあるのだ。まず、ゆっくりとしか読めないということは、読みが上滑りしない、ということになる。その上、文を理解しないと先に進めないから、結果的に文を自分なりに咀嚼するに十分な時間を持つことができる。これは日本語でさっと読んでいる時には出来ないことである。

第二の理由は、我々の知らない単語や概念に数多くでくわすことである。

我々の知らない単語というのは、受験英語や大学の教養課程レベルの第二外国語の授業ではでくわさない単語の事だ。そういった単語は我々は知らないかもしれないが、現地の人にとっては当たり前の単語であるかもしれない。知らない単語を辞書で調べることで単語を通して彼らの文化背景を垣間見ることができる。

また、我々の知らない概念というのは、日本語の訳文には現れてこない表現方法のことだ。原語で表現されている概念が日本語にない時、訳者は日本人の読者に理解しやすいように、文を言い換えたり、近似の概念で訳したりしていることが多い。そういった文や句を原文で見ると非常に新鮮な感動を覚える。例えば、the lion's share という語があるが、辞書には『不当に大きい分け前』と載っている。この訳語を見ても何も感じないが、英文を読んでいる時に the lion's share という単語に出会い、これが元来イソップの童話から出てきた語句であると知ると、この語の由来に興味を抱くであろう。さらに、ラテン語では pars leonina、フランス語では la part du lion、ドイツ語では der Löwenanteil、オランダ語では het leeuwendeel、と言い表わされると知るに及べばイソップの童話がヨーロッパの概念形成にもたらした影響度の大きさに思いが至るであろう。

以上、二つの理由で、本格的にリベラルアーツを修めたいなら、たまには外国語(英語)で原典を読むことを勧める次第である。

(続く。。。)

しかし、大学入試には赤本の対策本があるように、リベラルアーツといえども攻略の仕方はあるものだ。今回と次回に分けて『さあ、リベラルアーツを学ぼう』と題して私の考えるリベラルアーツの学び方を述べてみたい。

フェーズ1:準備

現代人は、高校や大学入試の影響であろうか、偏差値が全てのような感覚で物事を考えがちである。確かに、偏差値は頭の良さを示す一つの指標ではあるが、物事を成し遂げることとの関連は薄い。物事を成し遂げるのは、知能や能力ではなく、熱意であると私は確信している。中国の春秋戦国時代の大儒・荀子に『蹞歩而不休、跛鼈千里』(きほして休まざれば、はべつも千里)と言う句がある。一歩一歩の歩みを積めば足の悪い亀でも千里を踏破することは可能だと励ましているのだ。つまり、倦むことなく継続する熱意が偉大なことを成し遂げると言っている。

この意味で、リベラルアーツを攻略するには、何よりも熱意が必要である。しかし、漠然と熱意を持てと言っても始まらない。方法論的には先ずは100ヶの分野に興味を持つことを勧める。それもピンポイント的な興味だ。例えば、歴史とか哲学とかいう大きなくくりではなく、もっと個別(specific)な分野を選ぶことだ。科学技術の分野で言うならば、例えば、『大航海時代の航海術』を知りたい、というように焦点を絞ることだ。

18世紀の植物学者・リンネは植物の分類を2つの名前を使って、大分類+小分類のセットで表現したが、このリンネの知恵を拝借すると、まず、上で述べたように大分野を決めたら、次はその分野で自分が知りたい具体的な項目(小分類)や疑問を書き抜き出すことだ。例えば、航海術でいえば:

○羅針盤もない時代に、どのようにして大洋を航海できたのか?

○どのような地図を持っていたのだろうか?

○航海中に船は修繕できたのだろうか?

このようにして、自分が何を知りたいのかを明確にさせることが重要だ。つまり、関心を絞ることでピンポイントではあるが到達点が明確になる。リベラルアーツの学習のように領域が広大無辺な場合、面的に一挙に攻略しようとせずに点的(ピンポイント的)に一つ一つの砦を攻略する心構えが大切だ。

フェーズ2:インプット (読書)

目標が定まったらいよいよ、本格的にその目標を征服するために読書することだ。関心や疑問が明確になっているので、本を読んでいても漫然と知識を得るという態度でなく、自分の疑問に答えてくれる箇所はないかと先鋭な意識で読むことができる。確かに、どの本もそうだが残念ながら必ずしも自分の疑問に的確には答えてくれない。しかし大切な事は、あくまでも自分の疑問を持ち続けることだ。解決したい疑問があるからこそ次々と読書の量も範囲も広がっていく。それは一種の連鎖反応みたいで、疑問を解決するために本を読むとさらに新たな疑問が湧いてくる。これらの新たに湧いた疑問はすべて抱えこむことが、リベラルアーツ攻略の秘訣だ。

さて、本を選ぶ時であるが、易しそうな解説本よりも少々ハードルは高くとも原典にアタックすることが捷径だ。原典とは、その分野で中心軸となる基本文典(日本語、原語)のことを言う。そのような本は古典であることが多いが、近代や現代でも基本文典となる本は数多くある。

当然のことながら、こういった原典はある程度の共通認識をもった人向けに書かれているので、一回読んだだけでは本質を理解することは難しいだろう。こういった本は大抵、かなりの分量があるので途中で挫折し、これに懲りて原典には二度と近づかないと決めている人もいるだろう。しかし、私の経験則( rule of thumb)からいうと、原典のような主要な本は分からなくても必ず通読することが必要だ。一度通読した本とそうでない本ではあきらかに自分のなかで何かが違っているのがわかる。単なる自己満足とも言えるかもしれないが、二度目に読むときには少なくともその本に対する恐怖感や遠慮感は失せてしまっていることに気づく。

さて、いつもいつも原典ばかり読む必要は毛頭ない。寝転んでも読める、ちょっと軽めの本もとりまぜて読むのが精神安定上よい。読書にも(主食+副食)のバランスが大切なのだ。つまり:

【主食】 中心軸となる本を探し、精読する。

【副食】 新書、百科事典、雑誌、Wikipediaなどで関連知識を吸収する。

しかし、いつも(主食+副食)だと飽きるので、気分転換にたまには特別料理も頂くことにしよう。

特別料理とは、外国語(英語)で原典を精読することを言う。こう言うと、『難しい本は日本語でも分からないのに、ましてや外国語で読むなんて!』と鼻白む人もいるだろう。ご安心を!外国語(英語)を勉強するのではなく、内容を理解することが目的なので次のような簡便法をお勧めする。まず、読みたい本の日本語訳の本を探してこれを読む。内容を理解した後で、外国語の原典にアタックするのだ。これが私のいう『カンニング読書』である。同じ本を2回読むのであるから、多少構文が難しくとも内容は理解できるであろう。以前私の知人で英語があまり得意でない人が、『Back To the Future』のDVDを見てから英語の本を読んだが、非常にすいすいと読めたと感激して話してくれたことがあった。ただ、原典だとこれほどうまくいくとは思わないが、それでも内容を知っているとかなりスムーズに読めるだろう。

さて、そもそも何故、外国語(英語)で原典を読む必要があるのだろうか?

第一の理由は読むスピードが遅いために考えながら読めることだ。

世の中では、速読術なるものをマスターし、『昼休みに新書を一冊読みました』などと誇る人がいる。私は速読法をマスターしていないから僻みでいう訳ではないが、本を速く読むことは必ずしもいつも良いとは限らない。外国語で読むとたとえ内容は分かっていても速度が格段に落ちるが、この『スローリーディング』にも利点はあるのだ。まず、ゆっくりとしか読めないということは、読みが上滑りしない、ということになる。その上、文を理解しないと先に進めないから、結果的に文を自分なりに咀嚼するに十分な時間を持つことができる。これは日本語でさっと読んでいる時には出来ないことである。

第二の理由は、我々の知らない単語や概念に数多くでくわすことである。

我々の知らない単語というのは、受験英語や大学の教養課程レベルの第二外国語の授業ではでくわさない単語の事だ。そういった単語は我々は知らないかもしれないが、現地の人にとっては当たり前の単語であるかもしれない。知らない単語を辞書で調べることで単語を通して彼らの文化背景を垣間見ることができる。

また、我々の知らない概念というのは、日本語の訳文には現れてこない表現方法のことだ。原語で表現されている概念が日本語にない時、訳者は日本人の読者に理解しやすいように、文を言い換えたり、近似の概念で訳したりしていることが多い。そういった文や句を原文で見ると非常に新鮮な感動を覚える。例えば、the lion's share という語があるが、辞書には『不当に大きい分け前』と載っている。この訳語を見ても何も感じないが、英文を読んでいる時に the lion's share という単語に出会い、これが元来イソップの童話から出てきた語句であると知ると、この語の由来に興味を抱くであろう。さらに、ラテン語では pars leonina、フランス語では la part du lion、ドイツ語では der Löwenanteil、オランダ語では het leeuwendeel、と言い表わされると知るに及べばイソップの童話がヨーロッパの概念形成にもたらした影響度の大きさに思いが至るであろう。

以上、二つの理由で、本格的にリベラルアーツを修めたいなら、たまには外国語(英語)で原典を読むことを勧める次第である。

(続く。。。)