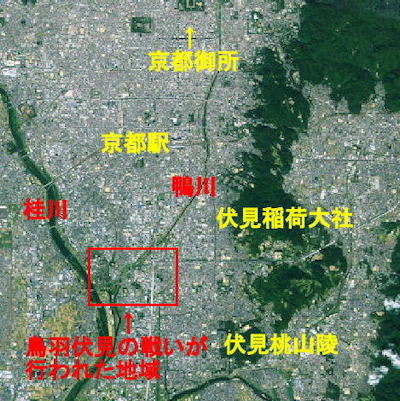

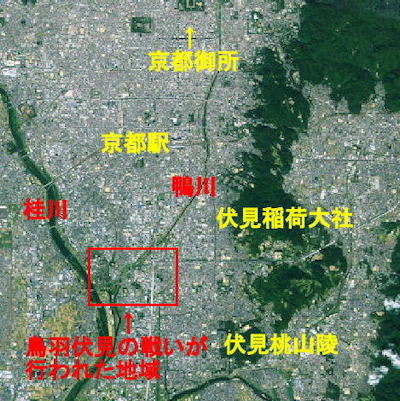

鳥羽・伏見の戦い(とば・ふしみのたたかい、慶応4年1月3日 - 6日(1868年1月27日 - 30日))は、戊辰戦争の緒戦となった戦である。戦いは京都南郊の上鳥羽(京都市南区)、下鳥羽、竹田、伏見(京都市伏見区)で行われた。

大政奉還を成した徳川慶喜は、京都二条城にて情勢を見守っていた。宮廷の小御所では、会議が開かれ、新政府の方針が話し合われていた。その議論の中身は、慶喜の処遇で揺れた。結局、徳川家の所領400万石とその領民を天皇に返す処置で決まった。完全に西郷ら志士たちの思惑が勝利した会議だった。

しかし、慶喜も黙ってはいなかった。国内の混乱を招かないためには、旧幕府の力を根こそぎ奪うやり方は愚策だと考えていた。旧幕府の所領を持つ幕臣たちが許さないだろう。そうなれば、命がけで兵乱を新政府に起こすことになる。そのようなことにならないようにするためには、旧幕府の力をいまのまま保持して、幕府や諸藩が天皇・朝廷に協力するという形の方が無難だと考えた。そこで、慶喜は朝廷に猛烈に工作を成し、旧幕府の領地だけを没収するのは、理にかなわない愚策であると提示し、旧幕府と諸藩がこの新

政府の処置に不満を抱いて、大きな兵乱を起こす恐れがあると脅迫した。

そして、この兵乱を起こさせないようにするには、旧幕府と諸藩に新政府の運営費を負担させることで政局参加を促し、天皇・朝廷を頂点に大名たちが集って国政を執り行うのが、秩序を崩さずに新政府を運営できると提案した。

この慶喜の意見は、朝廷内でも好評を得て、討幕を主張する岩倉や大久保たちの意見は、現状の秩序をむやみに乱す物騒な意見として段々と斥けられていった。慶喜の巻き返しは成功するかに見えた。天皇・朝廷は、これ以上国内の秩序を乱す乱暴なやり方を好まず、慶喜ら前政権の組織を新政府が継承すれば、平穏のうちに国政を刷新できると考えた。

この慶喜の巻き返しに焦った西郷たちは、その年の10月に江戸の治安をかく乱させて、旧幕府側に兵乱の火蓋を先に切らせるよう仕向けた。まず、益満休之助(ますみつきゅうのすけ)や伊牟田尚平(いむたしょうへい)ら薩摩藩士を江戸に送り込み、相楽総三らと協力して江戸治安を乱す暴挙を起こした。多数の盗賊や無頼漢・浪人をかき集めて、徒党を組ませ、江戸市中で暴行や略奪行為を繰り返し行わせた。

それでも江戸治安を守る旧幕府側と江戸市中警備の任についていた庄内藩士たちは我慢した。慶喜から薩摩藩の挑発に乗ってはならないと厳しく命令されていたからだ。

なかなか暴徒を鎮圧しない旧幕府側の反応にいらだった相楽たちは、風評を江戸市中に流した。それは12月に大風が吹く日を選んで、江戸市中数十ヵ所に放火し、江戸を火の海とし、この混乱に乗じて、江戸城に押し入り、静寛院宮(せいかんいんのみや※和宮)と天璋院(てんしょういん※島津斉彬の養女)を連れ去る計画が密かに薩摩藩邸内で進められているというものであった。

この風評が流れてまもない23日に江戸城二の丸が全焼する騒ぎが起き、この風評は現実味を帯び、旧幕府側を大いに刺激した。これでも動かない旧幕府に対して、相楽たちは大胆にも江戸薩摩藩邸近くにある庄内藩屯所に向けて発砲する事件を起こした。これには、庄内藩も怒り浸透となり、ついに旧幕府側もしびれを切らして、庄内藩兵とともに薩摩藩邸を包囲し、実行犯の捕縛を開始した。

庄内藩兵は、大砲で薩摩藩邸を焼き打ちし、藩邸内にいた150名の藩士や浪士たちと斬り合いとなった。この斬り合いで薩摩藩側は三分の一ほどが討死にし、益満ら多くの者が捕縛された。かろうじて包囲を破り脱出した者は伊牟田ら30名ほどで、彼らは薩摩藩船・翔鳳丸(しょうほうまる)に飛び乗り、追撃してくる旧幕府軍艦を振り切り、大坂へと急行した。

この江戸での薩摩藩邸焼き打ちの報せは、京都・大坂にも届けられ、以外にも新政府側よりも旧幕府軍側を大いにあおる結果となった。旧幕府軍は江戸の同志たちに遅れては成らないとはやり、新政府に攻撃する構えを見せた。

この時、大坂城にいた慶喜ら旧幕府側は、懸命の巻き返し工作で、旧幕府・諸藩による資金提供をもって、新政府への参加を認められる話にまでこぎつけていた。莫大な資金提供をする形で国政に携われるとなれば、400万石を領有する徳川慶喜が政権主導を握ることを意味していた。岩倉・大久保たちは頑としてこの案件を否定したが、慶喜の巧みな巻き返し工作には勝てず、慶喜中心の政権もまじかとなっていた。

そんな情勢の中、江戸薩摩藩邸焼き打ち事件の報が京都・大坂に飛び込んできた。慶喜は「しまった!」と叫んだ。もはや後の祭りだった。岩倉ら反幕府派たちに討幕の口実を与えてしまったのだ。大坂城にいた旧幕府軍は興奮の極地に達し、もはや慶喜とて抑えることができない状態となっていた。

慶喜は旧幕府軍の勢いを止めることができない以上、一戦交える以外にないと考え、1月1日に薩摩藩の罪状を列挙して、奸臣の引き渡しを要求した。もし、この要求が聞き入れられないのであれば、征伐するとして、「討薩の表」を朝廷に提出しようとし、この行動を諸藩にも伝え、援軍を要請した。

こうして、2日には、老中格・大河内正質(おおこうちまさただ)を総督とし、若年寄並・塚原昌義を副

総督とする旧幕府軍1万5000が大坂から進発した。その後、淀に本営を起き、京都の情勢を見た。ついで、会津藩兵を先鋒とする旧幕府軍が伏見に集結し、幕府陸軍奉行の竹中重固(たけなかしげかた)を指揮官とした。新選組など幕吏も吸収して、伏見奉行所を本営とした。

慶喜が入京し、参内するのを待っていた松平慶永らは、旧幕府軍が大坂を進発したことを聞き、慌てて京都に進撃しないよう使者を送ったが、間に合わなかった。幕府軍は鳥羽・伏見の地に集結し、今にも京都へなだれ込もうと意気込んでいた。

この旧幕府軍の進撃を見た西郷や大久保は喜んだ。旧幕府を討幕する口実を得たのだ。西郷たち反幕府派の志士たちにとって、慶喜が京都に入り、参内すれば、討幕はもはや不可能となることを知っていた。西郷たち反幕府派の志士たちの立場も危うくなる。それが、旧幕府軍の軽挙によって、西郷たちは息を吹き返した。

大久保は岩倉・三条たちを説き伏せて、討幕の決断をうながし、三職以下百官の緊急会議を開き、徳川家を朝敵と見なし、旧幕府組織を討幕する決議を得た。

この緊迫した情勢の中、鳥羽・伏見の戦いの前哨戦(ぜんしょうせん)ともいうべき戦闘が2日夜に起きた。大坂を出港した薩摩藩の汽船・平運丸が幕府軍艦奉行・榎本武揚が率いる開陽丸・蟠竜丸(ばんりゅうまる)に突然、砲撃された。

翌朝になって薩摩藩側は抗議したが、榎本は江戸薩摩藩邸を焼き打ちした時からすでに交戦状態にあるとして取り合わなかった。

さらに4日には紀淡海峡(きたんかいきょう)で薩摩藩の軍艦・春日丸と幕府軍艦・開陽丸とが遭遇して

、砲撃戦となった。春日丸は戦線離脱をしたが、一緒に航行していた翔鳳丸は阿波で座礁し、乗組員は船を焼いて陸に逃れた。

伏見の地では、3日早朝から伏見奉行所に本営を置く会津藩軍に対して、新政府軍は道路を一本隔てた場所に布陣し、対峙した。新政府軍の中央には長州藩軍、西には土佐藩軍、東には薩摩藩軍が配置した。

この新政府軍の布陣を見た旧幕府軍の指揮官・竹中重固は、徳川慶喜が入京するため先発隊が通過すると新政府軍に使者を送ったが、新政府軍は朝廷の指示があるまで通せないと要求を突っ返した。こうして、押し問答がしばらく続いた。

一方、鳥羽の地では、桑名藩軍や京都見廻組などが中心となっている旧幕府軍別働隊が鳥羽街道を北上していた。これに対して、新政府軍は薩摩藩軍が中心となって、鳥羽街道の起点である四塚関門から南下をはじめ、鴨川(かもがわ)にかかる小枝橋を渡り、東側に布陣した。この場所から旧幕府軍を迎撃する態勢を取った。

午後4時ごろになって、赤池まで進軍してきた旧幕府は、これに対峙する薩摩藩軍に通せと通達したが、通さぬと薩摩藩は要請を却下した。こうして、鳥羽・伏見の地では通過をめぐって、押し問答が続いた。

この押し問答にしびれを切らした鳥羽の旧幕府軍は、幕府大目付・滝沢具挙(たきざわともたか)が強行突破を決断し、部隊を進軍させた。午後5ごろであった。旧幕府軍が強行突破を敢行したことを知った薩摩

藩軍は一斉砲撃を開始し、ついに鳥羽・伏見の戦いの戦端が開かれた。

街道を進軍していた旧幕府軍に薩摩藩の至近弾が炸裂し、旧幕府軍歩兵部隊は隊列を乱したが、見廻組などの刀槍部隊が新政府軍に斬り込んで行った。旧幕府軍はこの戦闘で甚大な被害を受けたが、勇敢に戦い続け、夜になっても両軍は激しい応戦を繰り返した。

一方、鳥羽街道での砲撃音は伏見にも届き、伏見の地でも戦端が開かれた。幕府軍は伏見奉行所の正門を開き、新政府軍に対して白兵戦を展開した。これに対して、長州藩軍と薩摩藩軍は砲撃で応戦し、伏見方面の旧幕府軍本営が置かれている伏見奉行所を激しく砲撃した。

伏見の地での戦闘では、抜刀して勇敢に斬り込んでくる新選組や会津藩軍のために新政府軍は押されぎみであったが、砲撃による巧みな攻撃で、次々と敵の勇将を討ち取り、旧幕府軍の攻撃は次第に弱まっていった。

深夜になると新政府軍の優勢が明白となり、旧幕府軍は多大な戦死者を出したため、淀城に向けて、撤退を開始した。

この戦いで旧幕府軍は、西洋兵器を持った陸軍を持っていたが、指揮官にこの精鋭部隊を指揮する能力や知識、経験などが欠落していたため、威力を存分に発揮させられなかったことが敗因につながった。新政府軍はたかだか1000名ほどの小勢であったが、全てが最新式銃と西洋戦術の訓練を受けていたため、戦闘が巧みであった。

翌日4日に再び、旧幕府軍は鳥羽・伏見の地へ進軍した。伏見の地では旧幕府軍は高瀬川付近で新政府軍に迎撃され、あっさりと敗走した。高松藩軍などは攻撃することなく、武器弾薬を放り出して敗走したという。

伏見方面では、旧幕府軍はよく善戦して、優勢に戦況を進めていたが、伏見方面の旧幕府軍を早々に打ち破った新政府軍が援軍に駆けつけてきて、伏見方面の旧幕府軍側面を攻撃した。これで陣形が崩れた旧幕府軍は仕方なく後退し、再び進軍することはなかった。

翌日5日には、鳥羽・伏見の地から後退して、淀城を拠点として防戦しようと旧幕府軍は淀の地へと向かったが、淀藩は旧幕府軍の入城を拒否した。淀藩は幕府老中・稲葉正邦が藩主であったが、戦乱を藩内に持ち込まれることを嫌って、旧幕府軍を

見捨てる姿勢をとった。

やむを得ず、旧幕府軍は木津川大橋を渡って、八幡・橋本まで後退したが、行き場を失ったことで戦意

は著しく低下した。特に幕府老中から見捨てられたことで旧幕府軍は大きな衝撃と失望を受けていた。

翌日6日には、新政府軍が後退する旧幕府軍を追撃してきたため、旧幕府軍は応戦態勢を取ったが、味方の津藩から側面を銃撃され、敗走した。

淀・津藩から裏切られた旧幕府軍は、総崩れとなり、大坂城まで逃げ帰った。

あと一歩で、旧幕府を中心とする政権を確立できたはずが、旧幕府軍の暴走により、好機を不意にした慶喜は、旧幕府軍が戦闘中、ずっと大坂城にこもり、情勢をただ見守るだけだった。大坂城に逃げ帰った旧幕府軍は、気勢を挙げて、再度新政府軍と戦う旨を慶喜に伝えた。負けることがわかっている戦争にやる気が起こらない慶喜は、自ら旧幕府軍を率いて出陣すると偽って、旧幕府軍が戦闘準備を成している間に、松平容保らを引き連れて、密かに大坂城を出て、海路幕府の軍艦で江戸へと逃走した。

旧幕府軍の総大将である慶喜が逃亡したと知った旧幕府軍兵は「こんなことだから300年続いた幕府を3日で潰してしまうのだ」と非難の声を挙げた。

旧幕府軍は大坂城を撤退し、江戸へと向かった。大坂城はもぬけの殻となったが、この時、大坂城中から金貨18万両を榎本武揚は、軍艦・富士山丸に運び入れ、江戸へと向かった。

この鳥羽・伏見の戦いは、徳川慶喜にとっては、生涯忘れられない悔しい出来事となった。もしも、旧幕府軍の暴挙がなければ、旧幕府・諸藩の体制を維持したまま、新政権に参加し、新政権の中で主導権を慶喜が取れた可能性が高かったからだ。この時は、西郷ら反幕府派たちは、政権の主導権を慶喜ら旧幕府側に奪われる危険があった。

しかし、旧幕府軍の挙兵によって、西郷たちは、討幕の大義名分を得て、新政府は西郷たちが主導権を握り、運営していくこととなった。

その意味で、鳥羽・伏見の戦いは、政権の主導権争奪戦という裏舞台が隠れていた非常に重要な政治局面に起こった戦争だった。この戦争によって、旧幕府組織は解体の一途をたどることとなる。逆に新政府側は、戊辰戦争を経て、大きな組織へと急成長していったのである。

大政奉還を成した徳川慶喜は、京都二条城にて情勢を見守っていた。宮廷の小御所では、会議が開かれ、新政府の方針が話し合われていた。その議論の中身は、慶喜の処遇で揺れた。結局、徳川家の所領400万石とその領民を天皇に返す処置で決まった。完全に西郷ら志士たちの思惑が勝利した会議だった。

しかし、慶喜も黙ってはいなかった。国内の混乱を招かないためには、旧幕府の力を根こそぎ奪うやり方は愚策だと考えていた。旧幕府の所領を持つ幕臣たちが許さないだろう。そうなれば、命がけで兵乱を新政府に起こすことになる。そのようなことにならないようにするためには、旧幕府の力をいまのまま保持して、幕府や諸藩が天皇・朝廷に協力するという形の方が無難だと考えた。そこで、慶喜は朝廷に猛烈に工作を成し、旧幕府の領地だけを没収するのは、理にかなわない愚策であると提示し、旧幕府と諸藩がこの新

政府の処置に不満を抱いて、大きな兵乱を起こす恐れがあると脅迫した。

そして、この兵乱を起こさせないようにするには、旧幕府と諸藩に新政府の運営費を負担させることで政局参加を促し、天皇・朝廷を頂点に大名たちが集って国政を執り行うのが、秩序を崩さずに新政府を運営できると提案した。

この慶喜の意見は、朝廷内でも好評を得て、討幕を主張する岩倉や大久保たちの意見は、現状の秩序をむやみに乱す物騒な意見として段々と斥けられていった。慶喜の巻き返しは成功するかに見えた。天皇・朝廷は、これ以上国内の秩序を乱す乱暴なやり方を好まず、慶喜ら前政権の組織を新政府が継承すれば、平穏のうちに国政を刷新できると考えた。

この慶喜の巻き返しに焦った西郷たちは、その年の10月に江戸の治安をかく乱させて、旧幕府側に兵乱の火蓋を先に切らせるよう仕向けた。まず、益満休之助(ますみつきゅうのすけ)や伊牟田尚平(いむたしょうへい)ら薩摩藩士を江戸に送り込み、相楽総三らと協力して江戸治安を乱す暴挙を起こした。多数の盗賊や無頼漢・浪人をかき集めて、徒党を組ませ、江戸市中で暴行や略奪行為を繰り返し行わせた。

それでも江戸治安を守る旧幕府側と江戸市中警備の任についていた庄内藩士たちは我慢した。慶喜から薩摩藩の挑発に乗ってはならないと厳しく命令されていたからだ。

なかなか暴徒を鎮圧しない旧幕府側の反応にいらだった相楽たちは、風評を江戸市中に流した。それは12月に大風が吹く日を選んで、江戸市中数十ヵ所に放火し、江戸を火の海とし、この混乱に乗じて、江戸城に押し入り、静寛院宮(せいかんいんのみや※和宮)と天璋院(てんしょういん※島津斉彬の養女)を連れ去る計画が密かに薩摩藩邸内で進められているというものであった。

この風評が流れてまもない23日に江戸城二の丸が全焼する騒ぎが起き、この風評は現実味を帯び、旧幕府側を大いに刺激した。これでも動かない旧幕府に対して、相楽たちは大胆にも江戸薩摩藩邸近くにある庄内藩屯所に向けて発砲する事件を起こした。これには、庄内藩も怒り浸透となり、ついに旧幕府側もしびれを切らして、庄内藩兵とともに薩摩藩邸を包囲し、実行犯の捕縛を開始した。

庄内藩兵は、大砲で薩摩藩邸を焼き打ちし、藩邸内にいた150名の藩士や浪士たちと斬り合いとなった。この斬り合いで薩摩藩側は三分の一ほどが討死にし、益満ら多くの者が捕縛された。かろうじて包囲を破り脱出した者は伊牟田ら30名ほどで、彼らは薩摩藩船・翔鳳丸(しょうほうまる)に飛び乗り、追撃してくる旧幕府軍艦を振り切り、大坂へと急行した。

この江戸での薩摩藩邸焼き打ちの報せは、京都・大坂にも届けられ、以外にも新政府側よりも旧幕府軍側を大いにあおる結果となった。旧幕府軍は江戸の同志たちに遅れては成らないとはやり、新政府に攻撃する構えを見せた。

この時、大坂城にいた慶喜ら旧幕府側は、懸命の巻き返し工作で、旧幕府・諸藩による資金提供をもって、新政府への参加を認められる話にまでこぎつけていた。莫大な資金提供をする形で国政に携われるとなれば、400万石を領有する徳川慶喜が政権主導を握ることを意味していた。岩倉・大久保たちは頑としてこの案件を否定したが、慶喜の巧みな巻き返し工作には勝てず、慶喜中心の政権もまじかとなっていた。

そんな情勢の中、江戸薩摩藩邸焼き打ち事件の報が京都・大坂に飛び込んできた。慶喜は「しまった!」と叫んだ。もはや後の祭りだった。岩倉ら反幕府派たちに討幕の口実を与えてしまったのだ。大坂城にいた旧幕府軍は興奮の極地に達し、もはや慶喜とて抑えることができない状態となっていた。

慶喜は旧幕府軍の勢いを止めることができない以上、一戦交える以外にないと考え、1月1日に薩摩藩の罪状を列挙して、奸臣の引き渡しを要求した。もし、この要求が聞き入れられないのであれば、征伐するとして、「討薩の表」を朝廷に提出しようとし、この行動を諸藩にも伝え、援軍を要請した。

こうして、2日には、老中格・大河内正質(おおこうちまさただ)を総督とし、若年寄並・塚原昌義を副

総督とする旧幕府軍1万5000が大坂から進発した。その後、淀に本営を起き、京都の情勢を見た。ついで、会津藩兵を先鋒とする旧幕府軍が伏見に集結し、幕府陸軍奉行の竹中重固(たけなかしげかた)を指揮官とした。新選組など幕吏も吸収して、伏見奉行所を本営とした。

慶喜が入京し、参内するのを待っていた松平慶永らは、旧幕府軍が大坂を進発したことを聞き、慌てて京都に進撃しないよう使者を送ったが、間に合わなかった。幕府軍は鳥羽・伏見の地に集結し、今にも京都へなだれ込もうと意気込んでいた。

この旧幕府軍の進撃を見た西郷や大久保は喜んだ。旧幕府を討幕する口実を得たのだ。西郷たち反幕府派の志士たちにとって、慶喜が京都に入り、参内すれば、討幕はもはや不可能となることを知っていた。西郷たち反幕府派の志士たちの立場も危うくなる。それが、旧幕府軍の軽挙によって、西郷たちは息を吹き返した。

大久保は岩倉・三条たちを説き伏せて、討幕の決断をうながし、三職以下百官の緊急会議を開き、徳川家を朝敵と見なし、旧幕府組織を討幕する決議を得た。

この緊迫した情勢の中、鳥羽・伏見の戦いの前哨戦(ぜんしょうせん)ともいうべき戦闘が2日夜に起きた。大坂を出港した薩摩藩の汽船・平運丸が幕府軍艦奉行・榎本武揚が率いる開陽丸・蟠竜丸(ばんりゅうまる)に突然、砲撃された。

翌朝になって薩摩藩側は抗議したが、榎本は江戸薩摩藩邸を焼き打ちした時からすでに交戦状態にあるとして取り合わなかった。

さらに4日には紀淡海峡(きたんかいきょう)で薩摩藩の軍艦・春日丸と幕府軍艦・開陽丸とが遭遇して

、砲撃戦となった。春日丸は戦線離脱をしたが、一緒に航行していた翔鳳丸は阿波で座礁し、乗組員は船を焼いて陸に逃れた。

伏見の地では、3日早朝から伏見奉行所に本営を置く会津藩軍に対して、新政府軍は道路を一本隔てた場所に布陣し、対峙した。新政府軍の中央には長州藩軍、西には土佐藩軍、東には薩摩藩軍が配置した。

この新政府軍の布陣を見た旧幕府軍の指揮官・竹中重固は、徳川慶喜が入京するため先発隊が通過すると新政府軍に使者を送ったが、新政府軍は朝廷の指示があるまで通せないと要求を突っ返した。こうして、押し問答がしばらく続いた。

一方、鳥羽の地では、桑名藩軍や京都見廻組などが中心となっている旧幕府軍別働隊が鳥羽街道を北上していた。これに対して、新政府軍は薩摩藩軍が中心となって、鳥羽街道の起点である四塚関門から南下をはじめ、鴨川(かもがわ)にかかる小枝橋を渡り、東側に布陣した。この場所から旧幕府軍を迎撃する態勢を取った。

午後4時ごろになって、赤池まで進軍してきた旧幕府は、これに対峙する薩摩藩軍に通せと通達したが、通さぬと薩摩藩は要請を却下した。こうして、鳥羽・伏見の地では通過をめぐって、押し問答が続いた。

この押し問答にしびれを切らした鳥羽の旧幕府軍は、幕府大目付・滝沢具挙(たきざわともたか)が強行突破を決断し、部隊を進軍させた。午後5ごろであった。旧幕府軍が強行突破を敢行したことを知った薩摩

藩軍は一斉砲撃を開始し、ついに鳥羽・伏見の戦いの戦端が開かれた。

街道を進軍していた旧幕府軍に薩摩藩の至近弾が炸裂し、旧幕府軍歩兵部隊は隊列を乱したが、見廻組などの刀槍部隊が新政府軍に斬り込んで行った。旧幕府軍はこの戦闘で甚大な被害を受けたが、勇敢に戦い続け、夜になっても両軍は激しい応戦を繰り返した。

一方、鳥羽街道での砲撃音は伏見にも届き、伏見の地でも戦端が開かれた。幕府軍は伏見奉行所の正門を開き、新政府軍に対して白兵戦を展開した。これに対して、長州藩軍と薩摩藩軍は砲撃で応戦し、伏見方面の旧幕府軍本営が置かれている伏見奉行所を激しく砲撃した。

伏見の地での戦闘では、抜刀して勇敢に斬り込んでくる新選組や会津藩軍のために新政府軍は押されぎみであったが、砲撃による巧みな攻撃で、次々と敵の勇将を討ち取り、旧幕府軍の攻撃は次第に弱まっていった。

深夜になると新政府軍の優勢が明白となり、旧幕府軍は多大な戦死者を出したため、淀城に向けて、撤退を開始した。

この戦いで旧幕府軍は、西洋兵器を持った陸軍を持っていたが、指揮官にこの精鋭部隊を指揮する能力や知識、経験などが欠落していたため、威力を存分に発揮させられなかったことが敗因につながった。新政府軍はたかだか1000名ほどの小勢であったが、全てが最新式銃と西洋戦術の訓練を受けていたため、戦闘が巧みであった。

翌日4日に再び、旧幕府軍は鳥羽・伏見の地へ進軍した。伏見の地では旧幕府軍は高瀬川付近で新政府軍に迎撃され、あっさりと敗走した。高松藩軍などは攻撃することなく、武器弾薬を放り出して敗走したという。

伏見方面では、旧幕府軍はよく善戦して、優勢に戦況を進めていたが、伏見方面の旧幕府軍を早々に打ち破った新政府軍が援軍に駆けつけてきて、伏見方面の旧幕府軍側面を攻撃した。これで陣形が崩れた旧幕府軍は仕方なく後退し、再び進軍することはなかった。

翌日5日には、鳥羽・伏見の地から後退して、淀城を拠点として防戦しようと旧幕府軍は淀の地へと向かったが、淀藩は旧幕府軍の入城を拒否した。淀藩は幕府老中・稲葉正邦が藩主であったが、戦乱を藩内に持ち込まれることを嫌って、旧幕府軍を

見捨てる姿勢をとった。

やむを得ず、旧幕府軍は木津川大橋を渡って、八幡・橋本まで後退したが、行き場を失ったことで戦意

は著しく低下した。特に幕府老中から見捨てられたことで旧幕府軍は大きな衝撃と失望を受けていた。

翌日6日には、新政府軍が後退する旧幕府軍を追撃してきたため、旧幕府軍は応戦態勢を取ったが、味方の津藩から側面を銃撃され、敗走した。

淀・津藩から裏切られた旧幕府軍は、総崩れとなり、大坂城まで逃げ帰った。

あと一歩で、旧幕府を中心とする政権を確立できたはずが、旧幕府軍の暴走により、好機を不意にした慶喜は、旧幕府軍が戦闘中、ずっと大坂城にこもり、情勢をただ見守るだけだった。大坂城に逃げ帰った旧幕府軍は、気勢を挙げて、再度新政府軍と戦う旨を慶喜に伝えた。負けることがわかっている戦争にやる気が起こらない慶喜は、自ら旧幕府軍を率いて出陣すると偽って、旧幕府軍が戦闘準備を成している間に、松平容保らを引き連れて、密かに大坂城を出て、海路幕府の軍艦で江戸へと逃走した。

旧幕府軍の総大将である慶喜が逃亡したと知った旧幕府軍兵は「こんなことだから300年続いた幕府を3日で潰してしまうのだ」と非難の声を挙げた。

旧幕府軍は大坂城を撤退し、江戸へと向かった。大坂城はもぬけの殻となったが、この時、大坂城中から金貨18万両を榎本武揚は、軍艦・富士山丸に運び入れ、江戸へと向かった。

この鳥羽・伏見の戦いは、徳川慶喜にとっては、生涯忘れられない悔しい出来事となった。もしも、旧幕府軍の暴挙がなければ、旧幕府・諸藩の体制を維持したまま、新政権に参加し、新政権の中で主導権を慶喜が取れた可能性が高かったからだ。この時は、西郷ら反幕府派たちは、政権の主導権を慶喜ら旧幕府側に奪われる危険があった。

しかし、旧幕府軍の挙兵によって、西郷たちは、討幕の大義名分を得て、新政府は西郷たちが主導権を握り、運営していくこととなった。

その意味で、鳥羽・伏見の戦いは、政権の主導権争奪戦という裏舞台が隠れていた非常に重要な政治局面に起こった戦争だった。この戦争によって、旧幕府組織は解体の一途をたどることとなる。逆に新政府側は、戊辰戦争を経て、大きな組織へと急成長していったのである。