みんなのなかでいちばん弱っていたのは母でした。共通の悩みばかりではなく、さらに家族の者めいめいの悩みまでともにしてやっていたからなのでしょう。わたしどもは、母がすっかり変わってしまったのに気づいてびっくりしましたが、わたしたちの予感では、このような変化は、やがて家族全員のうえにふりかかってくるにちがいないという気がしました。

☆わたしたちの尽きた(死)の最も大きい弱点は気分でした。相互の苦しみばかりでなく、一族の者も個々に苦しみました。わたしたちはその変化に気づき驚きましたが、このような状態は一族全体になるだろうと予感しました。

『観光案内人』

硬質の金属を思わせる材質で擬人化されたピルボケ、口からは火を噴き、手には3個の集合住宅の模型を掲げている。背後の2体と共に肩にかけているローブ(ローマ皇帝の着用したトーガという説もあるらしい)は、その時代を表しているのかもしれない。

三人は同じ着衣・風体であることから同格とも思えるが、時代を制しているのは手前の男であり、手前の男が三つの集合住宅を掲げているのは背後の二人から勝ち取った領地(国の支配)かもしれない。

観光案内というのは、かつて(過去)の出来事(物語)の場所(名所・風物)を紹介することである。

全く違う方向を向く三人、つまりは意見の相違である戦闘を意味し、火(威力・権力)を噴き、三つの集合住宅(国家・領地・民衆)を手中に治めたのは、手前の男ということではないか。

世界中どこにでも繰り返し起こり得る戦火の勝利宣言と敗北。

水平線(平和・安穏)を望む広いテラスにおける、時空を超えた過去の歴史を語る場面なのだと解釈する。

『観光案内人』すなわち、過去の亡霊の擬人化である。

この現場が現在であるか、戦争の意味すら知らないずっと遠い未来の時空なのかは、定かにしていない。

(写真は国立新美術館『マグリット』展・図録より)

「こいつはどうだ、やつぱり世の中はうまくできてるねえ、けふ一日なんぎしたけれど、こんどはこんないゝこともある。このうちは料理店だけれどもたゞでご馳走するんだぜ。」

☆逝(人が死ぬこと)を注(書き記す)。

逸(隠れた)秘の霊(死者の魂)の裏(物事の内側)を展(ひろげる)。

置(すえたもの)は双(二つ)ある。

そういうわけで、わたしたちふたりは、そう、あなたおいまこうしているのとそっくりおなじ格好で、いっしょにすわりこんで、夜になったのも、ふたたび朝がめぐってきたのも忘れはてていました。

☆そういうわけで、わたしたちは今強制されているのとまったく同じようになり、死んでいるのか、未来にいるのか、思い出すことが出来ないのです。

近所のアパートに住んでいる高齢の女性、腰がすっかり90度というほどに曲がり、老女然としている。

干し物を取り込もうとしたら偶然彼女を見かけた。買い物帰りらしいが、ため息をつき休み休みの態。すれ違った後ろ姿は明らかに彼女と至近の家の人なのに挨拶を交わす様子もなく遠ざかって行った。

荷物を地に下ろし、ため息をついている彼女を見て、ためらいなく外に出て彼女に声をかけてみると、

「いいです、もうすぐですから」と言い、荷物を持とうとするわたしを拒んだ。

それでもと荷物を持つと、それは非常に軽くて、大きく見えたものはティシュの箱を重ねたものだった。

彼女は「大丈夫ですよ、歩かないと足が駄目になるから」と言い、袋の中から取り出したのは、

「このお人形がわたしの話し相手なんです」という女児のぬいぐるみだった。

「わたしはね、ずっと働いてきたんですよ。最後は缶詰工場でした」と身の上話をし、今は娘さんと暮らしているという。

「もう80才になりましたからね。腰がこんなに曲がるなんて思いもしませんでした」

そう、誰だって思いがけない道を歩いている。明日がどうなるかなんて想像もつかない道である。

「ここでいいですよ」と言うので荷物を放し、別れた。

「足がね、歩けなくなるといけないので…」

同じです、わたしもそういう毎日を過ごしています。

人形が話し相手の老女、わたしもブログが話相手の老女。似たもん同士じゃありませんか。淋しいけど頑張りましょうね。

『不思議の国のアリス』

目と鼻の付いた擬人化された樹、雲間からその樹に誘いかける擬人化された洋ナシ。洋ナシの表情はどこか企みを孕んだような、善とは裏腹の笑みを浮かべている。

背景はメルヘンチックな優しい彩色の海山である。

「さあ、さあ、」強引なまでに誘いかける洋ナシに対し、樹は困惑しているのか馬耳東風なのか洋ナシの方へは視線を向けていない。

樹の根元の穴から不思議な世界へ落ち込んでいったアリス。不思議な世界を孕んでいる樹に、洋ナシは空の世界へと誘い込んでいる。

「こっち(天上=空)の方にだって万化の不思議が展けているんだ、地中に不思議があるなら、空には更に不思議が…」と言わんばかりである。

重力によって地上に落果するはずの洋ナシが浮遊している。即ち重力のない解放された世界である。

『不思議の国のアリス』の秘密はここにある。

つまりは重力からの解放、物理的根拠からの逸脱、自在な変化/擬人化、空間の膨張・圧縮、恐怖と困惑・・・あらゆる差異と観念の解放によって自由な世界を展開させ人間の心理を見せている。

生きて在るものの混沌や迷いの風景、それが『不思議の国のアリス』の扉に隠された内実である。

「さあ、さあ」と誘う不敵な笑みの洋ナシ、驚いたように目を見開く樹、不条理こそが世界を動かすエネルギーかもしれない。

(写真は国立新美術館『マグリット』展・図録より)

そして硝子の開き戸がたつて、おこに金文字でかう書いてありました。

「どなたもどうかお入りください。決してご遠慮はありません」

ふたちはそこで、ひどくよろこんで言ひました。

☆照(あまねく光が当たる=平等)の詞(ことば)の解を図る。

襟(心の中)を問い、弐(二つ)を署(配置する)。

新しい訣(人との別れ)の縁(つながり)を慮(あれこれ思いめぐらす)字の図りごとが現れる。

たえずおなじことを訊くのです。おなじ年ごろの少年には残されている極楽とんぼの年月が自分にはもはやなくなったのだということを、あの子はすでに知っていたのかもしれません。

☆たえずおなじことを訊くのです。配慮のない険しい事情は先祖の期待と異なっているということを、すでに知っていたのかもしれません。

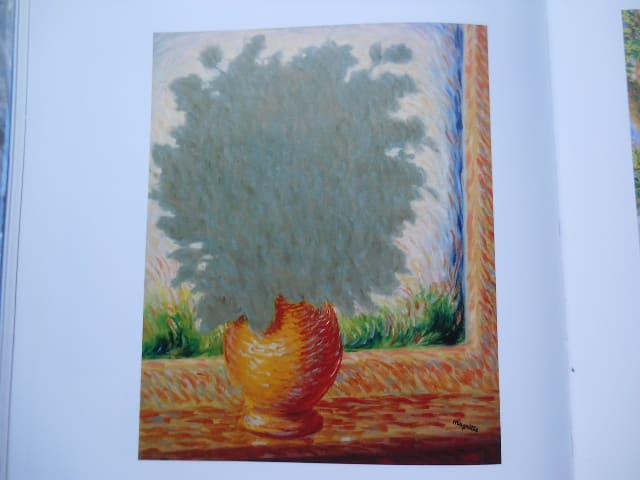

『稲妻』

花瓶に盛られた花が平面化し、単色(グレー)に変化している。バックは窓というより額縁のように見え、緑は草であり、窓外の景色である。

外光、光を分解して鮮やかな画面、空気感を醸し出す新手法である印象派を客観視した作品ではないか。

たとえば茶系(暖色)にブルー(寒色)を混ぜるのではなく、各色を分散させて置き、離れた位置から見ると混ぜたように感じられ、しかも色そのものの鮮度を失わないという視覚への挑戦である。

しかし、マグリットの我意とはズレがあったと思われる。

『稲妻』放電、光の束は、むしろ鮮明さを一蹴してしまう。作為の微妙な仕掛けには曖昧さは適合しない。

混色の妙は、マグリットの律でもある。

印象派の手法には惹かれるが、この花瓶に盛られた花を微妙な単色に解釈した所にこそマグリットの狙いがあり、答えがある。

『稲妻』の衝撃はマグリットの精神を貫き立ち止まらせ困惑させたに違いなく、時代の風を正面から受け止めたマグリットの熟慮だと思う。

(写真は国立新美術館『マグリット』展・図録より)

二人は玄関に立ちました。玄関は白い瀬戸の煉瓦で組んで、実に立派なもんです。

☆字の図りごとで現れ、換(入れ替わる)律がある。

言(ことば)を換(入れ替えること)と、吐く。

施(設けた)図りごとは、連(つらなっている)。

画(はかりごと)の素(もと)は、日(太陽)の律(物事の基準となる決まり)を把(つかむこと)である。