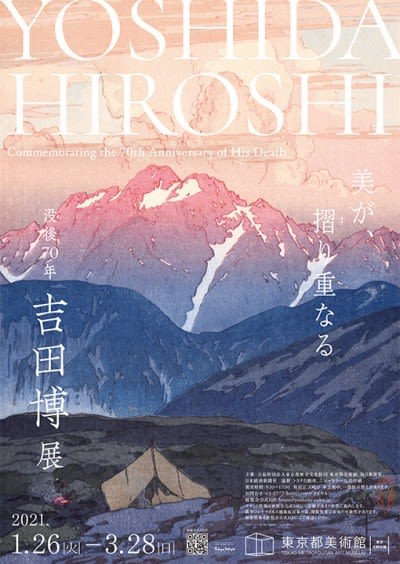

東京都美術館で開催されている「イサム・ノグチ 発見の道」を見に行きました。

楽しみにしていたイサム・ノグチの展覧会。開幕翌日に東京都の非常事態宣言で閉館となってしまいましたが、6月1日から再開されたので、早速見に行ってきました。日時指定の予約制となっていて、比較的ゆったりした環境で鑑賞できました。

日本とアメリカの両方のアイデンティティをもつ20世紀を代表する彫刻家であり、工業デザイナーでもあったイサム・ノグチについては、これまでに何度か記事にしていますので、よかったらご覧になってみてください。

イサム・ノグチ庭園美術館(香川県・牟礼) 2018.08.26

映画「レオニー」(イサム・ノグチの母を主人公にした映画)2010.11.28

イサム・ノグチ美術館(ニューヨーク・ロングアイランドシティ)2007.10.14

3階にまたがる展示室のうち、最初の2階は写真撮影可能でした。知ってたらミラーレスカメラを持っていったのですが、今回はiPhoneでの撮影です。

作品は大きく分けて、石を使った彫刻、金属を使った彫刻、そして竹と和紙を使ったイサムおなじみの「あかり」シリーズの照明など。イサム・ノグチのインタビュー映像や、香川県牟礼にあるイサム・ノグチ庭園美術館を紹介するビデオもありました。

最初のロビー階の入口を入ると、「あかり」シリーズの照明をたくさん使ったインスタレーションがお出迎え。大小さまざまな照明が、少しずつ明るくなったり暗くなったりする様子は神秘的でもあり、幻想的な光景でした。

サークルストーン(お地蔵さん) 1980 花崗岩

沖縄の石敢當(いしがんとう)を思い浮かべたら、お地蔵さんと知りなるほど!と納得しました。当たらずも遠からずでした。

無題 1988 花崗岩

石の面の仕上げによって全く表情が変わることに驚きました。「2001年宇宙の旅」のモノリスを思い出しました。

下方へ引く力 1970 アリカンテ産及びマルキニア産大理石

同じ横浜美術館が所蔵する「真夜中の太陽」に似ていますが、こちらは知恵の輪風になっています。

ヴォイド 1971 ブロンズ

香川県牟礼にあるイサムノグチ庭園美術館にある「エナジーヴォイド」の小型版で、こちらはブロンズで作られています。

女(リシ・ケシュにて) 1956 鋳鉄

リシケシュというのは、インドのヒンズー教の聖地のようです。この抽象的な造形からさまざまなことが想起されます。女性の神秘性と艶めかしさが表現されていてドキッとしました。

リス 1988 ブロンズ

ぱっと見てカタツムリかな?と思ったらリスでした。^ ^

びっくり箱 1984 溶融亜鉛メッキ鋼板

これは見てすぐにわかりました。Jack in the Box ということばが先に浮かびました。

あかりシリーズから。こちらはペンダントタイプですが、このほかに床置きタイプの照明もありました。イサムノグチの照明や家具は今でも販売されていますから、手に入る芸術作品というのがうれしいですね。

参考作品のフリーフォームとオットマン。ここにすわることもできます。

このさらに上の階には、石を使った大作の数々がありました。今回の展覧会は、作品タイトルが少し離れたところにあったので、まず最初に作品とじっくり向き合い、その後でタイトルを見て答え合わせ?ができるのがよかったです。

先にタイトルを見てしまうと、どうしても先入観にとらわれてしまいますものね。最後に、心に残ったイサム・ノグチのことばを紹介します。

”自然石と向き合っていると、石が話をはじめるのですよ。その声が聞こえたらちょっとだけ手助けしてあげるんです。”

どこか子育てにも通じる深い哲学だと感じ入りました。私は子育てに手をかけすぎてしまいましたけどね。^^;