今月初めにドライブがてら、山梨県立美術館に行ってきました。

場所は甲府市の芸術の森公園。設計は東京都美術館を手掛けた前川國男さんです。手前の彫刻はヘンリー・ムーアの「四つに分かれた横たわる人体」を後ろから見たところです。

山梨県立美術館といえばミレーの「種をまく人」で知られていますが、その他にも魅力がたくさんあってすっかりファンになりました。地元の人たちに愛されている美術館であること (県ナンバーの車が多かった)。企画展だけでなく、常設展示が充実していること。

ミレーに端を発してバルビゾン派の作品がコレクションの核となっていますが、山梨県出身の芸術家の所蔵作品も多く、県のアーティストの魅力を発信していること。館内にスタッフを多く配置しているところも好感が持てました。

館内は、ミレー館、常設展示室、萩原英雄記念室、特別展示室の4つのパートで構成されています。まずはミレー館から見て回りました。

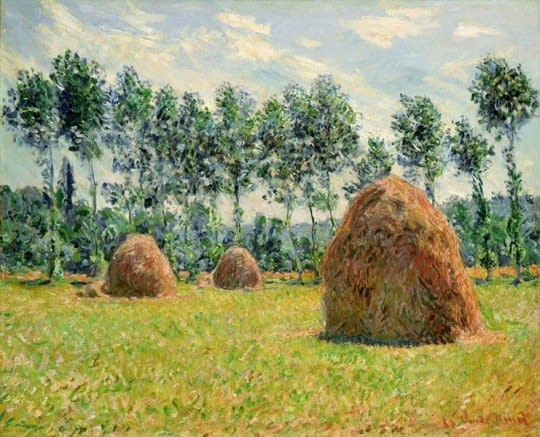

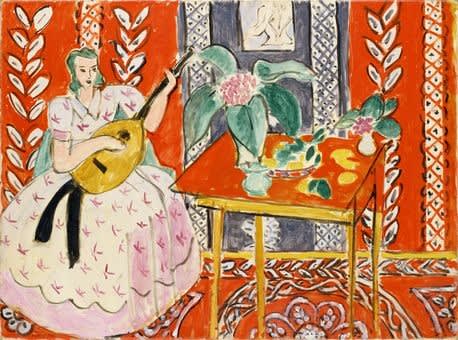

農村の風景や農民の生活を描いた作品の多いミレーをはじめバルビゾン派の、色彩のトーンを抑えた作品が、展示室の赤い壁によく似合います。美術館のトレードマークでもあるミレーの (左) 種をまく人。そして (右) 落穂拾い、夏。

それぞれオランダのゴッホ美術館、アメリカのセントルイス美術館に貸出していたのがもどってきて、2つ並べて展示されていました。農民の姿が力強く描かれた本作は、発表当時は高く評価されましたが、一方で政治批判と捉えられ、議論を巻き起こしたそうです。

コレクションの中では、山梨出身の画家 佐藤正明さんの「ニューススタンド」シリーズに圧倒されました。多民族・多文化都市であるニューヨークのエネルギーが、細密描写の作品からあふれ出すように伝わってきます。

特別展は「栗田宏一・須田悦弘展 -Contentment in the details-」が開催中でした。お二人とも山梨県出身で、国際的に活躍している現代アーティストです。特別展は、撮影が可能でした。

須田悦弘さんは彫刻家です。木を繊細に彫り出して彩色した作品は、どれもリアリティたっぷり。このスルメイカ?も思わず手を伸ばして確かめたくなりました。

この他、朴の木を薄く薄く削り出して彩色したさまざまな花の彫刻を、それぞれのために特別に用意した空間とともに展示するインスタレーションが印象的でした。

写真はタイサンボク。アメリカではマグノリアとよばれる南部を象徴する花です。弧を描いた白く細長い空間の奥にひっそりと咲いていました。別の空間ではマグノリアの花びらが散り、芯だけが残っていました。

円い池を模したツルツルとした板の上に咲いていた水連。これも木を薄く削って作られています。この他、コンクリートの割れ目から顔をのぞかせる、ツユクサなどの雑草を削りだした彫刻作品も存在感がありました。

栗田宏一さんは土をテーマにしたインスタレーションで知られるアーティスト。日本中そして世界各地の土を採取し、それを乾燥させてふるいをかけることで、それぞれの土が持つ固有の表情を引き出します。

土は湿っている時は茶色ですが、乾かすと思いがけない色が現れるのだそうです。上の写真はどう見てもカレーのスパイスですが^^ これが全て土であることに驚かされます。

日本各地で採取した土のコレクション。四角い和紙の上に四角く均一に広げられていますが、これだけで気が遠くなるような作業です。この作業の過程も作品の一部です。

それにしてもピンクとか紫とか水色とか、ほんとうにこんな色の土があるの?というくらい、それぞれの土が持つ表情の豊かさに驚かされます。

こちらは日本中から集めた土がふるいにかけられ、微小な粒子がそれぞれ試験管のような共通の瓶に納められています。ずらりと並んでいると圧巻で、一見絵を描くパステルのようですが、それぞれにはラベルがつけられ、まるで実験試料のようです。

そういえば山梨県出身のノーベル生理学・医学賞受賞者 大村智博士は、やはり世界各地の土を採取して人体に有効な微生物を集めたことを、以前本を読んで知りましたが、偶然とはいえ栗田氏との不思議なつながりを覚えました。

会場では、栗田宏一さんと須田悦弘さんのインタビュー映像も上映されていましたが、お二人のお人柄も垣間見え、興味深いお話をうかがいました。