世界中に約四千種が居るというとても身近なアブラムシについて非常に面白い本を読んだのですが、専門的なところは理解が追いつかないにしろ眼からうろこが落ちる事が多くありました。

最も驚いた事は、こんなに身近なアブラムシが腸内に「ブフネラ」と呼ばれる細菌を飼っており、というか共生関係にあり糖質以外の栄養素アミノ酸やビタミンを生産してもらっているという事実です。普通に考えれば植物の浅い部分の樹液しか吸汁出来ないアブラムシが、その樹液の殆どを寒露として排泄しているにもかかわらず生存出来ているのは不思議な話なのですが、わずかな必須栄養素を得るために殆どの糖質を排泄してるんだろうくらいに思っていたのに腸内細菌との共生関係がその解というのは考えてもみない事でした。いや、シロアリなどを考えればそれ程珍しいものでもないのかもしれません。人と大腸菌と言う喩えも可能なのでしょう。あるいは、かつて寄生されたものが共生関係を築き、今や一器官として存在しているミトコンドリアにも喩えられるのかもしれませんがブフネラはその一歩手前辺りでしょうか。

アブラムシのコーンへの取り付き方は大体パターン化しており、冬の間に葉物に発生したものが地面を移動して先ず第一節下の乳葉に取り付きます。初春の時期はまだ繁殖力も弱く、ここで叩ければ良いのですが緑色の体色のために見つけにくいのです。

マルチ栽培をしている場合、マルチに付いた甘露のテカりで確認できますが、その状態はもはや定着寸前の危険水域というところでしょうか。不思議なことに初めのまま緑の体色をしていればコーンの葉色に紛れて見つかりにくいはずなのに、いつの間にかコロニー全体が黒色の体色に変化してしまうことです。これにどのような意味があるのか自分には分かりませんが、何か重要な意味があるように思えます。科目横断的で体色が変化するのはモモアカアブラムシの特徴ではありますが、栽培を始めて全ての年で緑から黒への変化をしているのには何か意味があると思われます。もしや黒マルチに反応しているのか?とも考えますが、樹上ではかなり目立つので生存を考えると明らかにマイナスなのです。あるいはコーンの樹液に独特のものがあるのかもしれません。この状態で蔓延ほぼ確定という感じで、保護色でいるよりも黒色で体温を上げて活発に動く方を選択しているのでしょうか、既にコーンの上部葉裏の飛び地にコロニーを作っていて、これから無農薬を通すには余りにも地味で不毛な作業、テデトールが必要です。

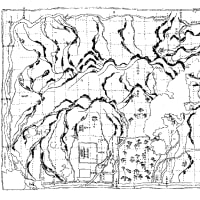

下部の地面に近い葉裏から取り付き始め、各葉の基部にある鞘状の巻き込み部の見つかりにくく雨も当たらない所に拠点コロニーを築き、更にそこから上へ上へと登って雄穂にまで姿が見えるともはや手が付けられません。そうなると第四節辺りにある実を包む苞葉の内側や、実の基部にある空間に入り込んで大繁殖しており、寒露もそうですがそれだけではない恐らくコーンが分泌する粘液状のものとで、実を薄皮一枚まで剥かないといけなくなり商品価値は殆ど無くなります。

雄穂にまで取り付くとあとは振動でポトリと落ちれば拡散できますし、有翅タイプも密度が高くなれば出現しており、風の吹くタイミングで更に遠くに拡散します。面白いのはコーン横にホウレンソウを栽培していると、直ぐ近くの条には殆ど有翅が付かないのに、コーンから遠い条には多く有翅アブラムシが付いていることで、彼等は一つの命題であるより遠くへを確実に実践しているのです。

今年のコーンはゴールドラッシュ→おひさま7→味来390→サニーショコラ→おひさま7というラインナップで、食べ比べをしてみようかとも思ったのですが、わずかな違いはあれども言葉にするのはかなり難しかったのであきらめました。

おひさま7の大きさは下手すると500グラムにもなるほどで、味来390はやはり美味しいしサニショコも捨て難い感じです。それよりも今年の遅霜はどうしたことでしょう。4月24日の強烈な遅霜は外の水が凍るくらいまで気温が下がり、二重トンネルの状態だったにも拘らず霜枯れしてしまいました。

そして更なる問題、獣の類が食害をしている事です。姿を確認できてないので何かは分かりませんが、恐らくハクビシンかアライグマだと思います、まいったなあ。

最も驚いた事は、こんなに身近なアブラムシが腸内に「ブフネラ」と呼ばれる細菌を飼っており、というか共生関係にあり糖質以外の栄養素アミノ酸やビタミンを生産してもらっているという事実です。普通に考えれば植物の浅い部分の樹液しか吸汁出来ないアブラムシが、その樹液の殆どを寒露として排泄しているにもかかわらず生存出来ているのは不思議な話なのですが、わずかな必須栄養素を得るために殆どの糖質を排泄してるんだろうくらいに思っていたのに腸内細菌との共生関係がその解というのは考えてもみない事でした。いや、シロアリなどを考えればそれ程珍しいものでもないのかもしれません。人と大腸菌と言う喩えも可能なのでしょう。あるいは、かつて寄生されたものが共生関係を築き、今や一器官として存在しているミトコンドリアにも喩えられるのかもしれませんがブフネラはその一歩手前辺りでしょうか。

アブラムシのコーンへの取り付き方は大体パターン化しており、冬の間に葉物に発生したものが地面を移動して先ず第一節下の乳葉に取り付きます。初春の時期はまだ繁殖力も弱く、ここで叩ければ良いのですが緑色の体色のために見つけにくいのです。

マルチ栽培をしている場合、マルチに付いた甘露のテカりで確認できますが、その状態はもはや定着寸前の危険水域というところでしょうか。不思議なことに初めのまま緑の体色をしていればコーンの葉色に紛れて見つかりにくいはずなのに、いつの間にかコロニー全体が黒色の体色に変化してしまうことです。これにどのような意味があるのか自分には分かりませんが、何か重要な意味があるように思えます。科目横断的で体色が変化するのはモモアカアブラムシの特徴ではありますが、栽培を始めて全ての年で緑から黒への変化をしているのには何か意味があると思われます。もしや黒マルチに反応しているのか?とも考えますが、樹上ではかなり目立つので生存を考えると明らかにマイナスなのです。あるいはコーンの樹液に独特のものがあるのかもしれません。この状態で蔓延ほぼ確定という感じで、保護色でいるよりも黒色で体温を上げて活発に動く方を選択しているのでしょうか、既にコーンの上部葉裏の飛び地にコロニーを作っていて、これから無農薬を通すには余りにも地味で不毛な作業、テデトールが必要です。

下部の地面に近い葉裏から取り付き始め、各葉の基部にある鞘状の巻き込み部の見つかりにくく雨も当たらない所に拠点コロニーを築き、更にそこから上へ上へと登って雄穂にまで姿が見えるともはや手が付けられません。そうなると第四節辺りにある実を包む苞葉の内側や、実の基部にある空間に入り込んで大繁殖しており、寒露もそうですがそれだけではない恐らくコーンが分泌する粘液状のものとで、実を薄皮一枚まで剥かないといけなくなり商品価値は殆ど無くなります。

雄穂にまで取り付くとあとは振動でポトリと落ちれば拡散できますし、有翅タイプも密度が高くなれば出現しており、風の吹くタイミングで更に遠くに拡散します。面白いのはコーン横にホウレンソウを栽培していると、直ぐ近くの条には殆ど有翅が付かないのに、コーンから遠い条には多く有翅アブラムシが付いていることで、彼等は一つの命題であるより遠くへを確実に実践しているのです。

今年のコーンはゴールドラッシュ→おひさま7→味来390→サニーショコラ→おひさま7というラインナップで、食べ比べをしてみようかとも思ったのですが、わずかな違いはあれども言葉にするのはかなり難しかったのであきらめました。

おひさま7の大きさは下手すると500グラムにもなるほどで、味来390はやはり美味しいしサニショコも捨て難い感じです。それよりも今年の遅霜はどうしたことでしょう。4月24日の強烈な遅霜は外の水が凍るくらいまで気温が下がり、二重トンネルの状態だったにも拘らず霜枯れしてしまいました。

そして更なる問題、獣の類が食害をしている事です。姿を確認できてないので何かは分かりませんが、恐らくハクビシンかアライグマだと思います、まいったなあ。