今回の正倉院展の目玉は、何より「東大寺山堺四至図」だったと思います。と言う程に足繁く通っている訳でもありませんが、前回90年代の公開以降、十数年振りに公開されたようです(多分)。東大寺でも公開講座が始まり、「梶谷館長がこの四至図の作者を上楯万呂であるとする可能性を考えたい」と述べた。」と書く新聞紙面を見ると、ちょっとこの講座にも行ってみたい気になりました。

ただ、聴講していないのではっきりした事は分かりませんが、天平勝宝八歳九月に「所々庄図を作成する為の顔料の丹を三両二分、東大寺写書所の上楯万呂に支給した」事を伝える文書の存在は既に知られており、上楯万呂が「東大寺山堺四至図」の作成に関わったかについては、あくまでも傍証でしかないことは以前と変わらない様に思えます。

とにかく今、東大寺ミュージアムの開館に合わせてか、年輪年代法により法華堂八角須弥壇材の伐採年が729年、法華堂組物部材の伐採年が731年だった事が発表されました。それに加えて、本尊八角須弥壇の下段表面上に残っていた跡が、伝日光月光菩薩塑像、戒壇院の四天王塑像、そして執金剛神立像の大きさと一致したというトピックには心底驚かされました。奇しくも現存する塑像群を取って付けたかの様に一堂に集めて、一具としていたなんてのは一番有り得そうで無い話で、だから説としては受けが悪かったように思えます。それにしても、これは相当以前から判っていたんじゃないの?と思ってしまいますね。何せ写真を見るとクッキリと跡が残ってるのが見え、90年代から調査が始まったような事を読んだ気がするのですが、研究者泣かせの事実ではないでしょうか。

一連の報告での、法華堂八角須弥壇材の伐採年が729年、法華堂組物部材の伐採年が730年と31年であったことをド素直に受けるならば、本尊不空羂索観音立像は729年より若干以前に造像されたと考えられ、法華堂も730年代前半に建設されたと考えられます。

特に、今回の試料のヒノキ材が樹皮の残る状態であったことから、年代が+α無しにピンポイントで同定されました。そうすると、恐らくは更に年輪の夏型か冬型かまで分かるはずなので、どの季節に伐採されたのかも是非知りたいところです。

ただし、肝に銘じておかなければならないのは、これは伐採年を特定したのであって、それが直ちに造仏や堂建立の年代とイコールとなるのでは無い事ですよね。とは言え、建物部材の2試料は勿論のこと、八角須弥壇材もわずか数年のスパンに収まっていることを考えると、730年代前半に建てられたと考えていいような気もしますが。

今回の報告の意義は、近年の研究が740年代に法華堂が成立したという論が大勢になっていたところに一石を投じたことにあるのでしょう。ただ、「東大寺 美術史研究のあゆみ」にあるように、十二世紀に東大寺で編纂された「東大寺要録」の記述から天平五年(733)を法華堂創建の年とする考えは、法華堂研究史の始まりからまず第一に議論されています。しかし、「要録」が鎌倉時代に編纂された資料であることなどで信憑性を疑われ、あまり省みられなくなっっていったようです。

その「要録」の記述には「羂索院は金鍾寺とも云う。また改めて金光明寺と号す。また禅院とも云う。堂一宇 五間一面 礼堂在り・・・」というように羂索院(現在の法華堂)が金鍾寺(それ以前の金鍾山房でもある)に、更に金光明寺と呼び名を変えていったことが記され、東大寺に伝わる法華堂の変遷が記されています。

多くの研究者が、長い年月をかけて議論してきた法華堂の研究史の中で、重要なものをいくつか抜き出してみると、本尊不空羂索観音の制作年代については、正倉院文書にある

天平十九年(748)に金光明寺造物所が「羂索観音の光背を造作する為、鉄二十挺を請求」しているという資料を受けて、これを法華堂本尊不空羂索観音の事として、十九年の光背製作をもって像完成の年に、その少し前に不空羂索観音本体が製作されただろうという論があります。

そして、法華堂に葺かれた瓦に、恭仁宮式文字瓦が使用されているという考古学的史料から、恭仁京造営が開始された天平十二年(740)から停止された天平十五年(743)の間に製作された瓦が、法華堂に使用されたことになり、740年代の前半に法華堂が建立されたという考えを強力に補完するようになるのです。

それらを受けて、では何故本尊不空羂索観音の造立ひいては法華堂が建立されたのか?という問いに対する答えとして、740年に起きた「藤原広嗣の乱」の調伏の為、あるいは743年に始まった大仏建立における障害を除く為といった風に歴史的背景からの推論がなされ、本尊の造像理念を仏教経典「不空羂索神呪心経」や「金光明最勝王経」に求める試みがなされてきました。ここまで来ると素人に口を挟む余地はありませんが、不空羂索観音胸前の合掌手に如意宝珠が挟まれているという表現を「金光明最勝王経」の「如意宝珠品」から説明するのは、根拠が薄いようなのですが説得力が有ると思いました。

ところが、740年代を十年近く遡る部材が使用されていたという事実は、転用材が使われていた、あるいは木材は毎年一定量切り出されてストックされていた、などの変則的な説、木材の伐採年と堂の成立を完全に分離する考えを唱えない限り、740年代に起きた歴史的出来事、例えば「藤原広嗣の乱」を契機としてその調伏のために法華堂及び諸像を造立したと言うのは因果が逆転し、原因の広嗣の乱とその結果として造立(厳密には造立のための伐採)年代が過去に遡ってしまうという有り得ない事態になります。また、「神呪心経」が天平七年(735)に帰国した玄ボウがもたらした五千余巻の経典の一つと言うのが正しいならば、これも再考が必要なのかもしれません。

ただ問題は、恭仁宮式文字瓦を法華堂に使用しているという事で、古代瓦は数も多く、編年研究で相当の蓄積があり、しかも恭仁京造営の期間という、実年代に当てはめられる恭仁宮式文字瓦なので、これに大きな間違いがあるとも思えません。

では、十数年の差をどのように埋めるのかは、つい手を伸ばしたくなるのが「東大寺桜会縁起」に見える、本尊不空羂索観音を作ったが、当初安置する場所が決まらなかったという記述ですが、これを安易に引用するのは余りにも恣意的に過ぎるのかもしれません。

一般論として、木材を伐採し、乾燥、調整を経て実際使用するまでにどれ位のタイムラグがあったのか知りたいところです。例えば興福寺の西金堂は、733年に亡くなった橘三千代の菩提を弔うために、その一周忌の734年に完成させた様に、造営の契機と完成年度が分かっているが、現存しない堂なのでその材が何年に伐採されたかは当然分かりません。しかし、発願から完成まで僅か一年の間に、伐採から乾燥、調整の工程が入り込む余地は無いように思えるのですがどうでしょう。鑿槌の音の絶える事は無かった天平の時代、木材の需要は常にあり、現存する再建東金堂とほぼ同規模の巨大な西金堂など寺院建築は、より質の高い材が求められたでしょう。令外官の造興福寺司が設置されていた事から、国家が造営に関与した事は後の東大寺と同じです。

翻って法華堂は伐採年のみが判明し、落慶の年は勿論歴史的背景も良く分からない。そんなつまらない結論で締めるのは残念ですが、少し頭を冷やして次回に繋げたいと思います。

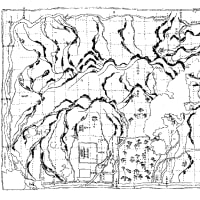

東大寺山堺四至図(部分)

ただ、聴講していないのではっきりした事は分かりませんが、天平勝宝八歳九月に「所々庄図を作成する為の顔料の丹を三両二分、東大寺写書所の上楯万呂に支給した」事を伝える文書の存在は既に知られており、上楯万呂が「東大寺山堺四至図」の作成に関わったかについては、あくまでも傍証でしかないことは以前と変わらない様に思えます。

とにかく今、東大寺ミュージアムの開館に合わせてか、年輪年代法により法華堂八角須弥壇材の伐採年が729年、法華堂組物部材の伐採年が731年だった事が発表されました。それに加えて、本尊八角須弥壇の下段表面上に残っていた跡が、伝日光月光菩薩塑像、戒壇院の四天王塑像、そして執金剛神立像の大きさと一致したというトピックには心底驚かされました。奇しくも現存する塑像群を取って付けたかの様に一堂に集めて、一具としていたなんてのは一番有り得そうで無い話で、だから説としては受けが悪かったように思えます。それにしても、これは相当以前から判っていたんじゃないの?と思ってしまいますね。何せ写真を見るとクッキリと跡が残ってるのが見え、90年代から調査が始まったような事を読んだ気がするのですが、研究者泣かせの事実ではないでしょうか。

一連の報告での、法華堂八角須弥壇材の伐採年が729年、法華堂組物部材の伐採年が730年と31年であったことをド素直に受けるならば、本尊不空羂索観音立像は729年より若干以前に造像されたと考えられ、法華堂も730年代前半に建設されたと考えられます。

特に、今回の試料のヒノキ材が樹皮の残る状態であったことから、年代が+α無しにピンポイントで同定されました。そうすると、恐らくは更に年輪の夏型か冬型かまで分かるはずなので、どの季節に伐採されたのかも是非知りたいところです。

ただし、肝に銘じておかなければならないのは、これは伐採年を特定したのであって、それが直ちに造仏や堂建立の年代とイコールとなるのでは無い事ですよね。とは言え、建物部材の2試料は勿論のこと、八角須弥壇材もわずか数年のスパンに収まっていることを考えると、730年代前半に建てられたと考えていいような気もしますが。

今回の報告の意義は、近年の研究が740年代に法華堂が成立したという論が大勢になっていたところに一石を投じたことにあるのでしょう。ただ、「東大寺 美術史研究のあゆみ」にあるように、十二世紀に東大寺で編纂された「東大寺要録」の記述から天平五年(733)を法華堂創建の年とする考えは、法華堂研究史の始まりからまず第一に議論されています。しかし、「要録」が鎌倉時代に編纂された資料であることなどで信憑性を疑われ、あまり省みられなくなっっていったようです。

その「要録」の記述には「羂索院は金鍾寺とも云う。また改めて金光明寺と号す。また禅院とも云う。堂一宇 五間一面 礼堂在り・・・」というように羂索院(現在の法華堂)が金鍾寺(それ以前の金鍾山房でもある)に、更に金光明寺と呼び名を変えていったことが記され、東大寺に伝わる法華堂の変遷が記されています。

多くの研究者が、長い年月をかけて議論してきた法華堂の研究史の中で、重要なものをいくつか抜き出してみると、本尊不空羂索観音の制作年代については、正倉院文書にある

天平十九年(748)に金光明寺造物所が「羂索観音の光背を造作する為、鉄二十挺を請求」しているという資料を受けて、これを法華堂本尊不空羂索観音の事として、十九年の光背製作をもって像完成の年に、その少し前に不空羂索観音本体が製作されただろうという論があります。

そして、法華堂に葺かれた瓦に、恭仁宮式文字瓦が使用されているという考古学的史料から、恭仁京造営が開始された天平十二年(740)から停止された天平十五年(743)の間に製作された瓦が、法華堂に使用されたことになり、740年代の前半に法華堂が建立されたという考えを強力に補完するようになるのです。

それらを受けて、では何故本尊不空羂索観音の造立ひいては法華堂が建立されたのか?という問いに対する答えとして、740年に起きた「藤原広嗣の乱」の調伏の為、あるいは743年に始まった大仏建立における障害を除く為といった風に歴史的背景からの推論がなされ、本尊の造像理念を仏教経典「不空羂索神呪心経」や「金光明最勝王経」に求める試みがなされてきました。ここまで来ると素人に口を挟む余地はありませんが、不空羂索観音胸前の合掌手に如意宝珠が挟まれているという表現を「金光明最勝王経」の「如意宝珠品」から説明するのは、根拠が薄いようなのですが説得力が有ると思いました。

ところが、740年代を十年近く遡る部材が使用されていたという事実は、転用材が使われていた、あるいは木材は毎年一定量切り出されてストックされていた、などの変則的な説、木材の伐採年と堂の成立を完全に分離する考えを唱えない限り、740年代に起きた歴史的出来事、例えば「藤原広嗣の乱」を契機としてその調伏のために法華堂及び諸像を造立したと言うのは因果が逆転し、原因の広嗣の乱とその結果として造立(厳密には造立のための伐採)年代が過去に遡ってしまうという有り得ない事態になります。また、「神呪心経」が天平七年(735)に帰国した玄ボウがもたらした五千余巻の経典の一つと言うのが正しいならば、これも再考が必要なのかもしれません。

ただ問題は、恭仁宮式文字瓦を法華堂に使用しているという事で、古代瓦は数も多く、編年研究で相当の蓄積があり、しかも恭仁京造営の期間という、実年代に当てはめられる恭仁宮式文字瓦なので、これに大きな間違いがあるとも思えません。

では、十数年の差をどのように埋めるのかは、つい手を伸ばしたくなるのが「東大寺桜会縁起」に見える、本尊不空羂索観音を作ったが、当初安置する場所が決まらなかったという記述ですが、これを安易に引用するのは余りにも恣意的に過ぎるのかもしれません。

一般論として、木材を伐採し、乾燥、調整を経て実際使用するまでにどれ位のタイムラグがあったのか知りたいところです。例えば興福寺の西金堂は、733年に亡くなった橘三千代の菩提を弔うために、その一周忌の734年に完成させた様に、造営の契機と完成年度が分かっているが、現存しない堂なのでその材が何年に伐採されたかは当然分かりません。しかし、発願から完成まで僅か一年の間に、伐採から乾燥、調整の工程が入り込む余地は無いように思えるのですがどうでしょう。鑿槌の音の絶える事は無かった天平の時代、木材の需要は常にあり、現存する再建東金堂とほぼ同規模の巨大な西金堂など寺院建築は、より質の高い材が求められたでしょう。令外官の造興福寺司が設置されていた事から、国家が造営に関与した事は後の東大寺と同じです。

翻って法華堂は伐採年のみが判明し、落慶の年は勿論歴史的背景も良く分からない。そんなつまらない結論で締めるのは残念ですが、少し頭を冷やして次回に繋げたいと思います。

東大寺山堺四至図(部分)