階、これを読めるなら漢字検定で二級相当と言うところでしょうか。正解は「きざはし」で木階と書くこともあり、もちろん階段の意味にあたります。いきなり話が逸れますが、漢字検定の一級というのは本当にトリビア過ぎてどうしようもないと思います。まあ、それを言い出すと趣味の検定は総じてトリビアではあり、観光ソムリエも同じ穴の狢になりますが、漢検二級までは成る程と思わされることも多く、日常的に使う言葉として為になるものが多いのです。

自分が二級しか持ってないやっかみからとかではなく(本当に)、諸外国名の漢字読みなど正直どうでもいいと思ってしまいます。いや、もちろん明治期辺りに各国にふさわしい当て字を誰かが必死に考えたであろうことには敬意を表します。

それはさて置き、自分は瑣末、些細な事が妙に気になるタイプで、これも春日社の写真や図版を見ていて気づいた事があります。それに気付いてみれば、例えば「日本の国宝」などの各種解説本などにも記述があるのですが、意外に周知の事ではないようにも思えます。このブログの最初の頃にもチラと書いた事があるのですが、まあ誰も知りませんよね。

では、春日社の大宮参拝のおさらいも兼ねて、さっさと本題に入ります。

複廊の回廊で囲まれた春日大社の大宮は、南北に少し長い方形をしており、南に三間一戸の楼門の南門が開いて、多くの参拝者を迎え入れます。

門を潜った正面には東西棟の幣殿が建ち、その奥に広がるのが林檎の庭です。

林檎の庭がシルクロードを渡ってきたという、第八十代高倉天皇お手植えの林檎の木があったことからそう呼ばれるようになったのはご存知の通りです。現在のものは三代目だったでしょうか?

林檎の庭の北、台地上に競り上がったところにあるのが、本社本殿を囲繞する一間一戸の中門と、左右に伸びる御廊(おろう)です。更にその内側の鳥居と瑞垣に囲われた一郭が、本社本殿の四社を配置する内院と呼ばれる最も格式高い禁足地です。

本殿の四社は、東から一、二、三、四殿と数えて、この配置も珍しいらしいのか、検定試験にも出題されたと記憶していますが、それぞれ第一殿から武甕槌命、経津主命、天児屋根命、比売神の四柱が祀られています。

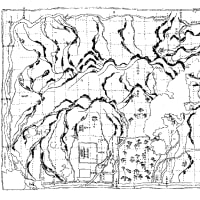

ここからは写真の撮影が出来ませんので、手持ちの図版などを参照しながらでも読んでほしいのですが、中門から内院を拝すると、丁度目の前が「獅子の間」と呼ばれ、第二殿と三殿を繋ぐ白漆喰の板壁に色鮮やかな唐獅子と牡丹?の絵が描かれています。第三殿と四殿の板壁にも、絵馬の原型とも云われる馬とそれを曳く人の絵が描かれていますが、本殿の造りは瑞垣や御簾に阻まれて、肉眼では中々見通すことが出来ません。

春日造と呼ばれる本殿は、切妻造りの檜皮葺、妻入りの方一間の母屋に、檜皮葺の向拝(庇)が正面妻入り部に取り付けられたものです。向拝の下には木階が母屋に取り付き、礼拝、儀礼に際して橋渡しを行っているのは当然としても、この木階はどうやらもう一つの意味を持っているようなのです。

と、ここでようやく今回の本題に入るわけですが、この木階は階段としての用途のみならず、どうも本殿の格の違いをも表わしているらしいのです。それは、第一殿から四殿までの木階を実際に数えてみると一目瞭然で、主祭神の武甕槌命を祀る第一殿のみが七階(七級)で二から四殿は六階(六級)と、第一殿だけが一段多いのです。

平面プランで見てみると、母屋自体は四殿全てが同じ規矩なのに、第一殿の木階裾だけが一級分出っ張り、正面ファサードも向拝の檜皮葺部分が頭一つ飛び抜けているのです。これに気付いた時は、アレッ?何だこれはと相当混乱してしまいましたが、前述の通り解説本に普通に記されており、そういう意味では当たり前の事柄なのです。

それでもこれをさらりと流していいものなのか、自然地形が東から西に傾斜するこの場所で、第一殿は地の面が最も高いところに位置するにも拘らず、このような細工がなされているのです。そのことに気付いてみると、今まで寺院建築に関心を払うことはあっても、神社建築は見世棚造りのような小さなお社の印象が強く、どれも同じような感じがして余り注目してこなかったのですが、神社建築も細部を凝らして見ると結構面白いのかもしれないと思いました。

例えばこの四つの社殿の向拝の水平レベルは、図版などで前面の樋を見ると分かるように、東西に一直線にあるのかと思いきや、第一殿は当然のこと一階分飛び出ているにしても、第二、三、四殿も、ほんの少しずつ階段状の勾配を付けて並んでいるのです。自然地形の東から西への勾配を利用して排水をスムースに行うためなのでしょうか。向拝(庇)を前面に流れ落ちた雨水は、正面の樋に受けてそれぞれ東側(向かって左)に流れ、白漆喰の板壁の上に据えられた巨大な木樋に集水して、背面に排水されるようになっているのです。

他にも、木階の木口や簀子縁の縁の下には黒漆塗りの耳板を張り、剣巴紋を白色で描いています。これが若宮では黒漆に緑青色の剣巴紋になっているのは、若宮が水と密接な繋がりを持つからでしょう。ちなみに、若宮の木階は第一殿と同じく七階となっており、春日若宮が如何に重要な存在かが伺えるのです。面白いですよね。

ただし、一応正確を期すために本殿四柱の位階の歴史的な経緯はというと、嘉祥三年(850)に武甕槌命と経津主命が極位、最高位の正一位に預かり、遅れて天慶三年(940)天児屋根命に正一位が授けられたとあり、比売神を除いて神階に差は無いのです。

やはり、第一殿を主祭神である武甕槌命を祀る場として、格を別にしたというのが妥当なところではないでしょうか。

自分が二級しか持ってないやっかみからとかではなく(本当に)、諸外国名の漢字読みなど正直どうでもいいと思ってしまいます。いや、もちろん明治期辺りに各国にふさわしい当て字を誰かが必死に考えたであろうことには敬意を表します。

それはさて置き、自分は瑣末、些細な事が妙に気になるタイプで、これも春日社の写真や図版を見ていて気づいた事があります。それに気付いてみれば、例えば「日本の国宝」などの各種解説本などにも記述があるのですが、意外に周知の事ではないようにも思えます。このブログの最初の頃にもチラと書いた事があるのですが、まあ誰も知りませんよね。

では、春日社の大宮参拝のおさらいも兼ねて、さっさと本題に入ります。

複廊の回廊で囲まれた春日大社の大宮は、南北に少し長い方形をしており、南に三間一戸の楼門の南門が開いて、多くの参拝者を迎え入れます。

門を潜った正面には東西棟の幣殿が建ち、その奥に広がるのが林檎の庭です。

林檎の庭がシルクロードを渡ってきたという、第八十代高倉天皇お手植えの林檎の木があったことからそう呼ばれるようになったのはご存知の通りです。現在のものは三代目だったでしょうか?

林檎の庭の北、台地上に競り上がったところにあるのが、本社本殿を囲繞する一間一戸の中門と、左右に伸びる御廊(おろう)です。更にその内側の鳥居と瑞垣に囲われた一郭が、本社本殿の四社を配置する内院と呼ばれる最も格式高い禁足地です。

本殿の四社は、東から一、二、三、四殿と数えて、この配置も珍しいらしいのか、検定試験にも出題されたと記憶していますが、それぞれ第一殿から武甕槌命、経津主命、天児屋根命、比売神の四柱が祀られています。

ここからは写真の撮影が出来ませんので、手持ちの図版などを参照しながらでも読んでほしいのですが、中門から内院を拝すると、丁度目の前が「獅子の間」と呼ばれ、第二殿と三殿を繋ぐ白漆喰の板壁に色鮮やかな唐獅子と牡丹?の絵が描かれています。第三殿と四殿の板壁にも、絵馬の原型とも云われる馬とそれを曳く人の絵が描かれていますが、本殿の造りは瑞垣や御簾に阻まれて、肉眼では中々見通すことが出来ません。

春日造と呼ばれる本殿は、切妻造りの檜皮葺、妻入りの方一間の母屋に、檜皮葺の向拝(庇)が正面妻入り部に取り付けられたものです。向拝の下には木階が母屋に取り付き、礼拝、儀礼に際して橋渡しを行っているのは当然としても、この木階はどうやらもう一つの意味を持っているようなのです。

と、ここでようやく今回の本題に入るわけですが、この木階は階段としての用途のみならず、どうも本殿の格の違いをも表わしているらしいのです。それは、第一殿から四殿までの木階を実際に数えてみると一目瞭然で、主祭神の武甕槌命を祀る第一殿のみが七階(七級)で二から四殿は六階(六級)と、第一殿だけが一段多いのです。

平面プランで見てみると、母屋自体は四殿全てが同じ規矩なのに、第一殿の木階裾だけが一級分出っ張り、正面ファサードも向拝の檜皮葺部分が頭一つ飛び抜けているのです。これに気付いた時は、アレッ?何だこれはと相当混乱してしまいましたが、前述の通り解説本に普通に記されており、そういう意味では当たり前の事柄なのです。

それでもこれをさらりと流していいものなのか、自然地形が東から西に傾斜するこの場所で、第一殿は地の面が最も高いところに位置するにも拘らず、このような細工がなされているのです。そのことに気付いてみると、今まで寺院建築に関心を払うことはあっても、神社建築は見世棚造りのような小さなお社の印象が強く、どれも同じような感じがして余り注目してこなかったのですが、神社建築も細部を凝らして見ると結構面白いのかもしれないと思いました。

例えばこの四つの社殿の向拝の水平レベルは、図版などで前面の樋を見ると分かるように、東西に一直線にあるのかと思いきや、第一殿は当然のこと一階分飛び出ているにしても、第二、三、四殿も、ほんの少しずつ階段状の勾配を付けて並んでいるのです。自然地形の東から西への勾配を利用して排水をスムースに行うためなのでしょうか。向拝(庇)を前面に流れ落ちた雨水は、正面の樋に受けてそれぞれ東側(向かって左)に流れ、白漆喰の板壁の上に据えられた巨大な木樋に集水して、背面に排水されるようになっているのです。

他にも、木階の木口や簀子縁の縁の下には黒漆塗りの耳板を張り、剣巴紋を白色で描いています。これが若宮では黒漆に緑青色の剣巴紋になっているのは、若宮が水と密接な繋がりを持つからでしょう。ちなみに、若宮の木階は第一殿と同じく七階となっており、春日若宮が如何に重要な存在かが伺えるのです。面白いですよね。

ただし、一応正確を期すために本殿四柱の位階の歴史的な経緯はというと、嘉祥三年(850)に武甕槌命と経津主命が極位、最高位の正一位に預かり、遅れて天慶三年(940)天児屋根命に正一位が授けられたとあり、比売神を除いて神階に差は無いのです。

やはり、第一殿を主祭神である武甕槌命を祀る場として、格を別にしたというのが妥当なところではないでしょうか。