Arduino IDEでRP2040Zeroに書き込んでキーボードマウスになりすます。

マウスポインタを原点に持っていく方法がないので、移動を繰り返して原点っぽいところまで持っていく作戦。

#include

#include

#include

#define LED_PIN 16

Adafruit_NeoPixel pixels(1, LED_PIN);

int responseDelay = 200;

int maxMove = 63; // 1回の移動量の最大値

int movingStep = 5;

void setup() {

Mouse.begin(); // Mouse mode start

Keyboard.begin();

pixels.begin();

pixels.setPixelColor(0, 255, 0, 0);

pixels.show();

delay(1000);

pixels.setPixelColor(0, 0, 255, 0);

pixels.show();

delay(1000);

}

void loop() {

// 初期マウス移動ループ

for (int i = 0; i < 300; i++) {

pixels.setPixelColor(0, 0, 0, 255);

pixels.show();

Mouse.move(-10, -10, 0);

delay(10); // 移動間隔調整

}

for (int i = 0; i < 10; i++) {

Mouse.move(-1, -1, 0);

pixels.setPixelColor(0, 0, 0, 64);

pixels.show();

delay(10); // 移動間隔調整

}

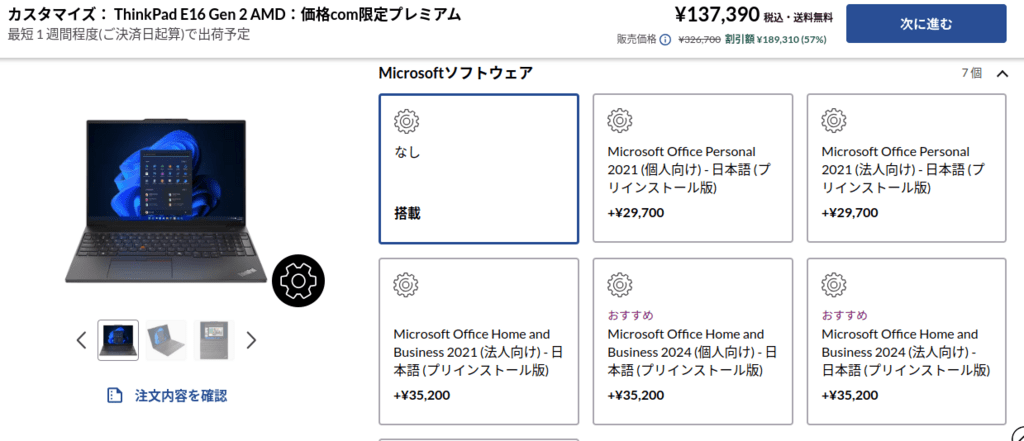

// 座標 1045, 962 をクリック

moveWithLimit(1045, 962);

Mouse.click();

pixels.setPixelColor(0, 64, 0, 0);

pixels.show();

delay(responseDelay);

// 下矢印キーを押す

Keyboard.press(KEY_DOWN_ARROW);

Keyboard.release(KEY_DOWN_ARROW);

pixels.setPixelColor(0, 0, 64, 0);

pixels.show();

delay(responseDelay);

// 座標 543, 833 をクリック

moveWithLimit(543 - 1045, 833 - 962);// 相対移動

Mouse.click();

pixels.setPixelColor(0, 0, 0, 64);

pixels.show();

delay(responseDelay);

// 下矢印キーを押す

Keyboard.press(KEY_DOWN_ARROW);

Keyboard.release(KEY_DOWN_ARROW);

delay(responseDelay);

// エンターキーを押す

Keyboard.press(KEY_RETURN);

Keyboard.release(KEY_RETURN);

delay(responseDelay);

pixels.setPixelColor(0, 64, 64, 64);

pixels.show();

}

// 移動量を制限する関数

void moveWithLimit(int dx, int dy) {

while (abs(dx) > 0 || abs(dy) > 0) {

int moveX = constrain(dx, -maxMove, maxMove);

int moveY = constrain(dy, -maxMove, maxMove);

Mouse.move(moveX, moveY, 0);

dx -= moveX;

dy -= moveY;

delay(10); // 移動間隔調整

}

}