■離婚後「共同親権」が可能に 改正民法が成立

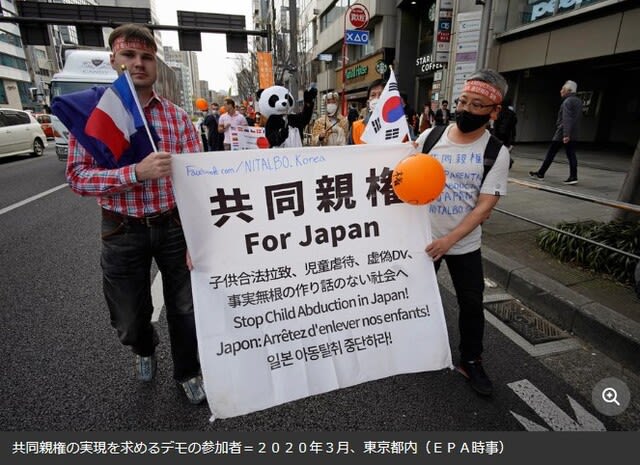

離婚後の共同親権が可能となる改正民法が17日、参院本会議で賛成多数で可決、成立しました。与党や立憲民主党、日本維新の会などが賛成し、77年ぶりの見直しとなりました。

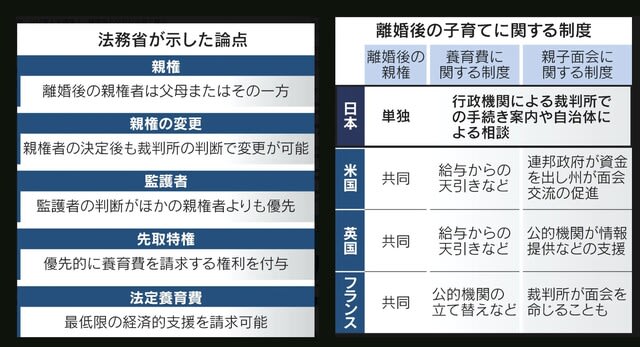

現行制度では、離婚後は、父母どちらか一方を親権者にすると規定しています。

親権者は、子どもの利益のために、身の回りの世話や教育を行ったり、財産を管理したりする権利と義務を負います。

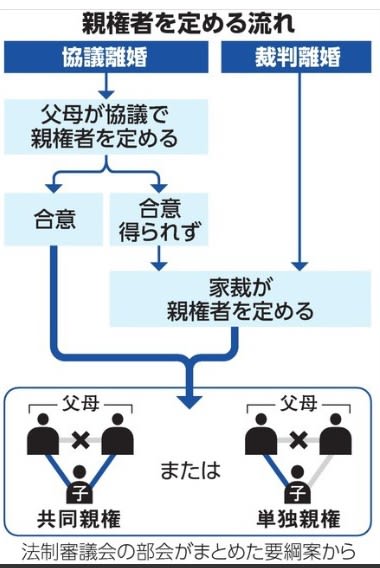

今回の改正では、離婚時に父母が協議して、共同親権か単独親権かを選び、協議で折り合えない場合は、家庭裁判所が判断します。

ドメスティックバイオレンス(DV)や虐待の恐れがあれば、どちらかの単独親権と定めるとしています。

離婚後の家族はどうなるのか、どんな懸念があるのか、当事者たちを取材しました。

■離婚後も夫と共に子育て 「子どもから父親を奪いたくはない」

神戸市に住むAさん(40代)は、6年前に夫と離婚しました。

【Aさん(40代)】「離婚の理由は、一言で言えば価値観の不一致。私は、もちろん2人の子供だから家事も育児も2人でやりたかったんですけど、彼は『俺が外で稼ぐので、あとはよろしく』と言う感じ。『私も働いてるんだけど!?』と、私はずっと腹落ちせず、そのことでよく喧嘩をしました」

喧嘩・別居を繰り返して最終的にAさんが離婚を切り出し、夫もしぶしぶ同意。話し合いの結果、子どもたちの親権は、Aさんが持つことになりました。

養育費の分担や、子どもたちとの面会交流などの取り決めは、公正証書を作りました。

【Aさん(40代)】「これは1年ぐらい前に行ったUSJの写真。家族のグループLINEもあります」

元夫とは、子どもの誕生日には必ず一緒にお祝いするなど、ゆるやかにつながりながら子育てをしています。

【Aさん(40代)】「元夫は子どものことが本当に好きだったし、子どもも父親のことが好きだった。親の勝手で離婚するから子ども達から父を奪ってはいけないなというのはありました。私は結構ガミガミ言う方なんですけど。彼は結構おおらかなので、だから私に言うとけんかになるようなことを、多分コソコソ聞いてもらったりしてるっぽいんですよ。子どもたちの逃げ場になっているというか」

Aさんのように、現状でも「共同で養育」をすることができる人もいます。しかし、今の民法は、離婚した場合、父母どちらか一方の「単独親権制度」のため、親権のない方が子育てに関与しづらくなるほか、養育費を払わないなどの責任の放棄につながることも少なくありません。親権をめぐって、泥沼裁判に発展するケースもあります。

■元夫が子供を連れ去り 約1年子どもに会えていない

あかりさん(仮名)は、暴力をふるう夫に無理やり「親権者を夫」とする離婚届にサインさせられました。

元夫は、小学生の子どもたちを連れ去る形で家を出ていき、あかりさんは約1年間、子どもたちと会えていません。

【あかりさん(仮名)】「親権がないという理由で警察にも介入してもらえなかった。子どもがどこにいるのか。何をしているのか、どんな気持ちでいるのか、何にもわからない。まさかこんな理不尽なことがまかり通ると思わなかった」

離婚後、親権を持たない親が「子どもと会えなくなるケース」は数多くあり、調停での合意などで子どもとの交流を取り決めた225人のうち、7割が「全く実施されていない」「取り決め以下の実施」という調査結果もあります(「親子の面会交流を実現する全国ネットワーク」の調査)。

あかりさんは『共同親権制度であれば、子どもの連れ去りは起きなかったのではないか』と考えています。

【あかりさん(仮名)】「現状は、親権を奪い合う制度だから連れ去られてしまい、葛藤が高まってしまう。子どもにつらい思いをさせないために共同親権が必要だと思う」

■離婚後の家族を支援「共同親権がマッチする人もいる」

「共同親権」になることで元夫婦の子育てに対する意識改革につながるという考えもあります。

離婚や別居した家族の支援を行っている、NPO法人ハッピーシェアリングの築城由佳さんは、当初は話し合いすらできなかった2人が、子どもの養育に関することになると前向きに相談ができるケースを数多く見てきました。

【NPO法人 ハッピーシェアリング 築城由佳代表理事】「夫婦としてはやっていけないけれども、親同士ではやっていこうという方々であっても、現状は離婚したら親権はどっちかなんです。でも、子どもにとってお父さん、お母さんなので、そういう方々に共同親権という形で『2人が親なんだ』という証を残すことができる。そういうご家庭に対しては非常に共同親権がマッチするのかなと思っています」

また、夫婦問題を多数取り扱う弁護士は…。

【弁護士法人A&P 瀧井総合法律事務所・稲生貴子弁護士】「離婚の際、話し合いにより夫婦としての関係を終了させ、その後も父母として関わり合いをもつ方もいます。そういった方々には、共同親権は選択肢の一つとしてなじむのではないでしょうか」

「一方で、当事者の話し合いでは解決できない場合、裁判所に共同親権と定めるよう申し出ることも可能ですが、DV等のケースでは単独親権とすると規定している他は、具体的にどのような場合に共同親権と定めるのかはっきりとはしません。裁判所での運用がスタートし、どのようなケースであれば共同親権と定められるのか明らかになってこれば、共同親権を選択肢に含めて検討する方も増えるのではないでしょうか」

■共同親権の懸念 「DV・モラハラ・虐待加害者のすり抜け」

国会の議論では、この法案に対する懸念の声も多く上がりました。

【参院法務委員会 立憲民主党 牧山ひろえ議員(4月25日)】「いくつかの基準をすりぬけてDV・虐待の加害者に共同親権が適用されることが強く危惧されます」

【社民党・福島みずほ党首】「DVをする人は残念ながら外面が良く、家庭裁判所でもDVの認定がされない、理解されない。『いい夫さんじゃないですか』と言われることなんて、しょっちゅうですよ。認めてもらえないんですよ。だからこの法案に心配しているんです」

改正法では、父親と母親が協議の上で、単独で親権を持つか共同で親権を持つかを選択し、合意できない場合は、家庭裁判所が決定を下すとされています。

夫婦間の暴力=DVや子どもへの虐待のおそれが判明した場合などは、共同親権は認められず、家庭裁判所が単独親権に決めます。

しかし、DVで支配下に置かれ、「意に反して共同親権を選んでいる場合」などを、家庭裁判所が見抜けるのか、疑問視されています。

■DV被害者は「恐ろしい法案」 元夫は外では「いい人」だった

元夫からDVを受けていたBさん(40代)。

Bさんの元夫は、外では「いい人」としてふるまい、家庭内の暴力は誰も知りませんでした。

【元夫からDVを受けていたBさん(40代)】「殴ったり蹴られたり。机の上から飛び蹴りをくらったりとか。なんでこんなんされなあかんのやろっていう思いは心の中ではあるけど、でも言い返すことはできなかった」

「DVについて司法関係者の理解がなく、離婚調停もかなり長期化した。周りの理解がまだまだ低くて、守ってもらえると思えない。ずっとその支配が続けられるというのを思うと、恐ろしい法案だなってすごく思います」

■父親のDVに苦しんだ子ども時代 「被害受けるのは、結局子ども」

また、10代前半までDVをする父親のもとで育ったCさんは…

【父親からDVを受けていたCさん(30代)】「DVを見抜くのって絶対難しいですし、DVを訴えたらもっとひどいことになるんじゃないかなと思う。どれだけ頑張って主張しても、覆されちゃうんじゃないかなって。丸め込まれて、共同親権になったら、関係が切れないわけじゃないですか。結局…子供が被害を受けるわけで」

■改正法は2026年までに施行 求められる「慎重な運用」国会審議でもこういった疑念が複数指摘されました。

そのため、付則を修正し、親権のあり方を決める際に父母の力関係の差で不適切な合意とならないよう「真意を確認する措置を検討する」と盛り込まれました。どのような措置となるかは今後、議論されます。

また、付則には、国が改正内容の周知に取り組むことや、施行5年後にさらなる見直しを検討する規定も盛り込まれています。

共同親権で苦しむ人を絶対に生んではいけません。

杓子定規ではなく、個別事案に則した慎重な運用が求められています。改正法は2年後の2026年までに施行されます。

(カンテレ 05月18日 09:13)