梅雨の読書レポート。

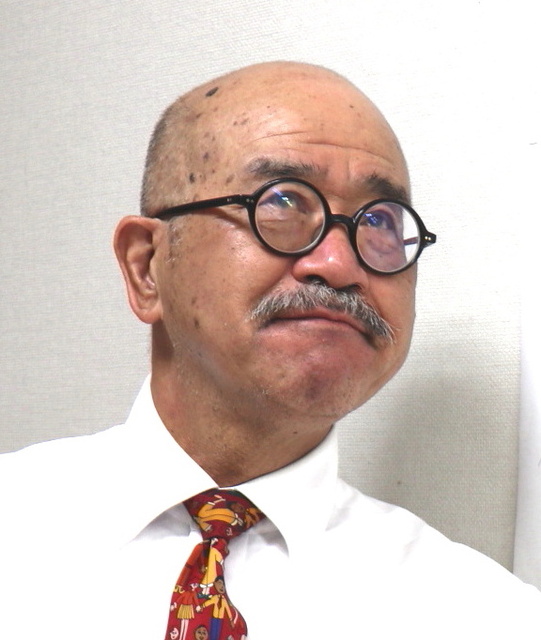

『教師という接客業』,齋藤浩著,草思社。

筆者は現役の公立小学校教師。横浜国大卒。現場での困惑、立腹、苦闘などなど。

学校は大変だなあ、と思うけれども、構造的な問題があります。

1,昔は、学校の先生というのは偉かった。そもそも一般社会には、師範学校や大学を出た人はそうそういなかった。知識教養でも学歴でも地域のエリートで、保護者を圧倒していた。今は状況が違います。

2,教育委員会制度は、アメリカから導入されて、いきなりコケた。この委員会制度というのは日本には合わなかった。公安委員会(免許の更新の時やら交通標識のラベルなどで見かけますけど…)、人事委員会、公正取引委員会などなど全部が失敗で、その後は日本的にリフォームされています。

教育委員会は、あいまいな責任をもっとあいまいに、カスミのようにする役割で、それが学校という既得権団体にとっては心地よかったのだろう。仲良し仲間のナアナアのサークルみたいなもので、決然とした行動には不向き。変化の時代にはモゴモゴするだけでしょう。

3,昔は12倍を超えて狭き門だった教員採用試験の平均倍率が、今では2.5倍前後まで下がってしまった。一般に企業では「社員の採用には5~7倍の倍率がないと良い人材が確保できない」と言われるらしいから、この低倍率は教育界には厳しい。

4,何かのトラブルがあったとき、保護者は即!子供の側に立って判断してしまう。核家族では見方が単純化されやすくて、「それはうちの孫が悪いぞな」、「学校の先生が叱るのも当然で、うちの子が迷惑をかけたんじゃけぇ、学校へ謝りに行った方がええんじゃないか」と言ってくれる祖父や祖母がいない。

悩みつつ、嘆きつつ、著者の齋藤先生、がんばってください。きっと現場では素晴らしい先生なのだろうと思います。

その一方、おうみ進学プラザは…昔に比べれば「えっ?」という意外な苦労も登場していますが、学校とは構造が違うので、困っても悩んでも、つまり全力で頑張ればいい。法律や制度に保護されていないから、厳しいけれども単純明快です。

学校とは違うなあと思う一番は、学校では「もしも誰かに、何か言われたら…」という逃亡基準がある。

おうみ進学プラザの場合には、「いつも誰にも何も言われない」は、仕事がちゃんとできていない、塾としての特性を発揮できていない、頑張れていないことです。そこが決定的に違う。

ただし、生徒たちの環境、育ち方が昔とは変わってきていることは、ちゃんと認識して計算に入れておかないと空回りしたり、暴走になったり…うむ。変わるべきことと、変わってはいけないことと…塾には塾の悩みもあります。

この夏はローカル塾の気合と根性の見せどころ。頑張るぞ。