東京新聞

2013年6月7日 朝刊

東京電力福島第一原発二十キロ圏で、被ばくした牛の世話を続けてきた福島県浪江町の「希望の牧場・ふくしま」が、今後どうしていけばいいのかを思いあぐねている。被ばくした牛に、家畜としての価値はない。牛を世話する人間も被ばくする。そこに意味はあるのか。悩みながらも、牛をどう生かすかの模索が続く。 (片山夏子)

福島第一まで十四キロ。希望の牧場からは、原発の排気筒や作業中のクレーンが見える。事故発生当時、ここにいた吉沢正巳代表(59)は、3号機の水素爆発のごう音を聞いた。自衛隊ヘリによる海水投下も目撃した。

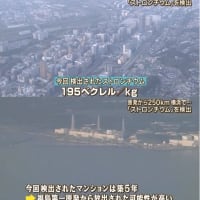

いまだ牧場の放射線量は毎時三マイクロシーベルト前後ある。仮に二十四時間ずっと外にいれば、一年間で一般の人が許される被ばく線量のおよそ二十六年分を浴びる計算になる。

現在、牧場の牛は三百五十頭余り。もともといた三百三十頭に加え、交通事故に遭った牛を保護したり、高齢の畜産農家が世話できなくなった牧場の牛を引き受けてきた。三十二ヘクタールあるが、牧場としては過密状態。放牧のため、弱い牛は厳しい冬を越せない。

原発事故で放射性物質に汚染された牛は、売り物にはならない。牧場に収入はなく、県内外の畜産農家が提供してくれる汚染された干し草や、野菜くずを餌に使い、しのいできた。全国から寄せられる寄付は、エサの配送料にあてている。

原発二十キロ圏が立ち入り禁止になり、世話をされなくなった数多くの牛が餓死した。政府は農家の同意を得た上で、牛は殺処分する方針を打ち出した。

そんな中で、吉沢さんは「人が被ばくしながら牛を生かす意味はないかもしれない。でも、牛は見捨てられない」と決意。立ち入り制限をする国や警察とぶつかったり、牛を生かす意味や、どう生かすかを仲間と議論しながら、世話を続けてきた。

原発事故から二年。事故が風化しつつあるのを感じる。これからも寄付が続くかも不安になる。牛を被ばく調査や研究に役立てる道も探ったが、思うようにいかない。

少し、光も見えてきた。福島の被ばくした牛や牧場の現状を訴え続けてきたことで、一般の人のほか、除染や動植物の調査研究をしたいと大学関係者らが訪れるようになった。吉沢さんは語る。

「牛は、原発事故の生きた証し。生かし続け、原発の問題を語り継ぎたい。牧場や町の現状を伝え、原発事故が起きるとどうなるかを訴えていきたい。生き続けてきた牛が、いつか町の再生の希望となってくれれば」

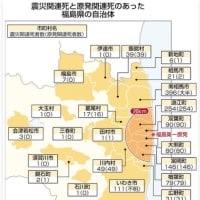

<20キロ圏内の牛> 政府は2011年5月、原発から20キロ圏内の家畜を所有者の同意を得て、殺処分するよう福島県に指示した。農林水産省によると、事故前に20キロ圏内には約3500頭がいた。生き残ったうち、先月初めまでに1570頭が処分された。現在、800頭余りが飼育され、100頭ほどが野生化。処分された牛で、血液から肉の放射性物質の濃度を推測する研究が進むほか、生きた牛の被ばく研究を始める動きも出ている。

2013年6月7日 朝刊

東京電力福島第一原発二十キロ圏で、被ばくした牛の世話を続けてきた福島県浪江町の「希望の牧場・ふくしま」が、今後どうしていけばいいのかを思いあぐねている。被ばくした牛に、家畜としての価値はない。牛を世話する人間も被ばくする。そこに意味はあるのか。悩みながらも、牛をどう生かすかの模索が続く。 (片山夏子)

福島第一まで十四キロ。希望の牧場からは、原発の排気筒や作業中のクレーンが見える。事故発生当時、ここにいた吉沢正巳代表(59)は、3号機の水素爆発のごう音を聞いた。自衛隊ヘリによる海水投下も目撃した。

いまだ牧場の放射線量は毎時三マイクロシーベルト前後ある。仮に二十四時間ずっと外にいれば、一年間で一般の人が許される被ばく線量のおよそ二十六年分を浴びる計算になる。

現在、牧場の牛は三百五十頭余り。もともといた三百三十頭に加え、交通事故に遭った牛を保護したり、高齢の畜産農家が世話できなくなった牧場の牛を引き受けてきた。三十二ヘクタールあるが、牧場としては過密状態。放牧のため、弱い牛は厳しい冬を越せない。

原発事故で放射性物質に汚染された牛は、売り物にはならない。牧場に収入はなく、県内外の畜産農家が提供してくれる汚染された干し草や、野菜くずを餌に使い、しのいできた。全国から寄せられる寄付は、エサの配送料にあてている。

原発二十キロ圏が立ち入り禁止になり、世話をされなくなった数多くの牛が餓死した。政府は農家の同意を得た上で、牛は殺処分する方針を打ち出した。

そんな中で、吉沢さんは「人が被ばくしながら牛を生かす意味はないかもしれない。でも、牛は見捨てられない」と決意。立ち入り制限をする国や警察とぶつかったり、牛を生かす意味や、どう生かすかを仲間と議論しながら、世話を続けてきた。

原発事故から二年。事故が風化しつつあるのを感じる。これからも寄付が続くかも不安になる。牛を被ばく調査や研究に役立てる道も探ったが、思うようにいかない。

少し、光も見えてきた。福島の被ばくした牛や牧場の現状を訴え続けてきたことで、一般の人のほか、除染や動植物の調査研究をしたいと大学関係者らが訪れるようになった。吉沢さんは語る。

「牛は、原発事故の生きた証し。生かし続け、原発の問題を語り継ぎたい。牧場や町の現状を伝え、原発事故が起きるとどうなるかを訴えていきたい。生き続けてきた牛が、いつか町の再生の希望となってくれれば」

<20キロ圏内の牛> 政府は2011年5月、原発から20キロ圏内の家畜を所有者の同意を得て、殺処分するよう福島県に指示した。農林水産省によると、事故前に20キロ圏内には約3500頭がいた。生き残ったうち、先月初めまでに1570頭が処分された。現在、800頭余りが飼育され、100頭ほどが野生化。処分された牛で、血液から肉の放射性物質の濃度を推測する研究が進むほか、生きた牛の被ばく研究を始める動きも出ている。