久しぶりにこのシリーズ更新です。

表題の都市計画道路、もし購入予定の土地(お家)にかかってたら…と

いうお話です。

都市計画道路とは…都市計画に基づき整備が予定されている道路で、結構幅員の大きい道路が住宅地の真ん中を通る場合があります。

これには、事業が決定されているものと決定まで至ってないけど計画段階のものとがあります、

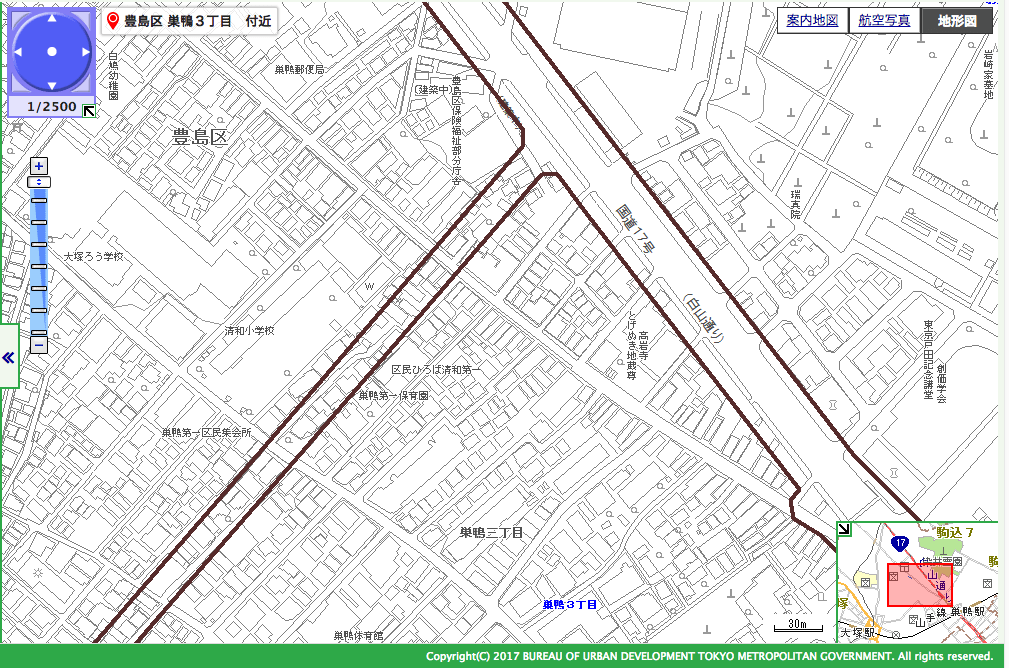

計画段階のものは、10年~20年スパンの工事計画が立てられているケースで図面上では確認できるものの(上記画像参照)、全然未着手の場合も多く、そのままとん挫ってケースもあります。(だからほとんど問題になることはないです)

事業決定されている場合には、道路部分の用地買収や測量等が入っており、「なんか出来るんかな…」とぱっと見でわかることも多いです(役所でちゃんと確認する必要はありますよ…)

っで、事業決定している場合の予定地を「都市計画道路予定地」としているbのですが、購入する土地(家)が上記予定地に該当する場合、どう考えるかってことが問題となります。

工事→立ち退き→マイナス要因と考える方もいますし、スルーされる方もいらっしゃいます。

今回は計画決定とか事前協議とかは今回スルーして、本題の不動産価格と立ち退きをメインにします。

事業決定している場合は、都市計画道路を考慮してちょっと相場より安い価格で売却されることが多いです。(特に分譲地の場合は、他の区画と比較して安いケースが見られます)

やはり、立ち退きのリスクと手間を織り込んでるんですね

工事が始まったら…、役所から協議となります。

この場合トピックになるのが立退料、

基本的に役所に備え付けてられる「補償基準物価表」を基礎に算出され、土地値は周辺の取引価格をベースに…

土地上のものでは、家屋のほか庭石やフェンス、コンクリート舗装などの工作物も補償対象となります(上記物価表には地域性があるので地方では安いケースがあります)

このほか、引越し代、建築確認申請費用、建物の登記のための費用、引越しの挨拶の粗品代、引越しの挨拶状の作成費用と郵送代、なども補償されます。

ですので、お家を選んで購入するときは安く購入し、工事が始まったら適正価格で補償を受けて…となると、トータルでお得な場合もありますね。

不動産鑑定の実務では、私自身「マイナス」ととらえることはなく、「イーブン」で考えてます。

工事→立ち退き→マイナスと考えるまえにトータルで見るもの重要ですね。

ただ、「この土地が好きだ!」とか「引っ越しがめんどくさい!」という方は

都市計画道路予定地はお勧めしません(>_<)

購入不動産が予定地ではなく、近くに都市計画道路事業が進捗している場合は、購入不動産の効用が高くなる場合もあるんで

(角地になったり、自動車利用の利便性が向上したり…)

気になる方は役所の都市計画課でお尋ねになられると良いでしょう。

京都市の町家の再生事業で第一号案件がまとまったというニュースを聞きました。

京都市の町家の再生事業で第一号案件がまとまったというニュースを聞きました。

オリンピックも終わり(パラリンピックが始まりますが)、ワクチンの接種も無事終了しました。夏の引っ越しシーズンですね。

オリンピックも終わり(パラリンピックが始まりますが)、ワクチンの接種も無事終了しました。夏の引っ越しシーズンですね。