ドーパミンはヤル気を起こさせたり快感を与えたりする脳内物質である。ドーパミンが欠乏すればパーキンソン病になるし、多すぎれば統合失調症になる。

私がもし精神病になるとしたらうつにはならない。多分、統合失調症になると思う。統合失調症(分裂症)は幻覚や妄想が現れる病気で芸術家に多い。自分のことを分析してみれば、脳内に矛盾した感情が渦巻くことがあるし、金縛りになって幽霊っぽいのを見たりすることもある。そう言えば2,3日前にも金縛りにあった。その時、幽霊らしきものを感じた。金縛りになる人は視床下部に異常があるとの説もある。

まぁ、そういう傾向があるというだけで、精神に異常があるわけではない。私自身はいたって普通だと思っている。みんなそう思っているか(笑)。

冒険家や探検家はドーパミンが多く分泌されているらしい。ドーパミンが分泌されると、脳が覚醒し集中力が高くなり、いつも新しいこと、変わったこと危険なことを求めるとのことだ。そういわれて見れば、私は確かに、新しいこと、変わったこと、危険なことが好きだ。どうやら私の脳内にはドーパミンが大量に分泌されているようだ。

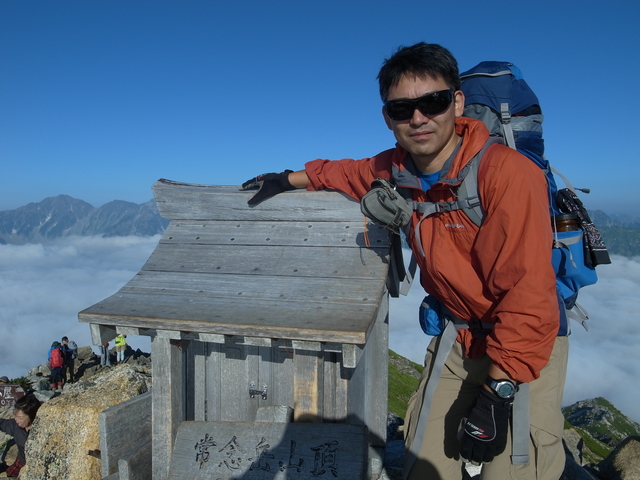

ということで、明日から3日間、奥多摩縦走にいく。この時期の登山といえばアルプスだが、人が多すぎる。立ちションすらできない。それに対して奥多摩は人が少なく落ちついて自然を楽しめる。というか、単に奥多摩が好きなだけだが。

今回はかなりハードな日程である。そのためにかなりきついトレーニングをしてきた。片足スクワットも何回かできるようになり、腿が一回り大きくなった。下半身が爆発しそうだ。思う存分暴れてこようと思う。ではまた。

アリストテレスの矛盾律というものがある。「ある事物を肯定しつつ否定することはできない」というものだ。たとえば、「オレは人間だ。しかし同時に人間でない」ということはできない。こんなこと言ったら頭がおかしくなったのかと言われる。

私たちは、このように日常生活を円滑に送るために、論理的な思考をしながら、矛盾なく言葉を発したり行動したりしている。しかし、このような思考はあたりまえにできるわけではなく、社会的な訓練を経て、やっとコントロールできるようになる。あまり論理性が重視されない社会では、意識下にある無意識が混じり合って、支離滅裂な話も許容される。ギリシャ神話なんかそうだ。

統合失調症(分裂症)の人は、相反する感情が同時に起こっていて、それをコントロールできないと言われている。例えば、ある人を愛していると同時に憎んでいる場合などである。罵倒しながらも深く愛していると感じている。この人たちの心の中で起こった感情は、原因・結果の因果律や論理的な整合性はなく、感情が圧縮されてごちゃごちゃにミックスされていて、感情が整合的に加工されていない。

また、夢の世界も物事に整合性はなくデタラメに物語が作られる。人間がフワフワと空を飛んだり、動物と会話したり、死んだ人が出てきたり、現実の世界の空間・時間軸がねじれていて、訳のわからないことになる。ただ、それでも違和感なく物語が進んでいくから不思議である。

また、神話や民話の話も、神様が意地悪したり、動物と結婚したり人間の夢の世界と同じようなことが起こっている。現代のジブリの作品は支離滅裂な場面が多い。それでもあれだけのファンがいるということは、人間は合理的でない矛盾した物語を受け入れることができるということだろう。

先週、大岳山・御前山の奥多摩の南側に久しぶりに行った。奥多摩はほとんど2000mを切る低山だが標高差1000m以上のところも多く、きつさだけ考えればアルプスにも引けをとらない。奥多摩は杉・檜の人工林が多く単調で嫌いだとの話もよく聞くが、杉林の中は、ミズナラ・ブナ林よりよっぽど快適な空間である。杉の葉が太陽光を漏れ無く受け取るから、下の方まで光がこない。だから、日陰で雑草も少なく虫もいない。そして、涼しい。

だが、奥多摩の南側は少し問題がある。それはトレイルランニングの練習によって道が荒れてきていることだ。荒れてきているとは、踏まれすぎて粘土質の土が現れ雨が降るとぐちゃぐちゃしてしまうということである。五日市方面から奥多摩の南側はトレイルランニングのコースになっている。だから皆そこで練習をするわけだ。

トレイルランニングは、山道を走るわけだから相当ハードである。私にはできない。タイプが違う。トレイルランニングが山を疾走する早馬だとすれば、私は重い荷物をたくさん持たされた荷馬だ。筋肉質で動きは鈍い(それほど鈍くはないけどね)。

御前山に向かっている途中、トレイルランニングをしている人とすれ違った。遠くから眺めているときは、男かなと思ったが近寄ってきたら女性だった。胸がほとんどなかったから男と勘違いしたのだ。あんな胸がぺったんこな女性は久しぶりに見た。彼女はかなりの猛者でぐちゃぐちゃな道を凄まじい勢いで降りていった。振り返って見てみると、下半身が本当に素晴らしかった。綺麗なお尻と綺麗な脚。あんなにきれいな脚とお尻を見たのも久しぶりだった。多分、陸上系のアスリートだろう。トレイルランニングに転身したに違いない。胸は無くてもあの脚なら全然いける。彼女がミニスカートを履いて足組みしたら、正面に座っている男の喉がゴクリと鳴るだろう。

私を含めて多くの男性は、巨乳好きだ。それについて文句をいわれても仕方がない。目に映った巨乳の象が脳に入って、性的な部分を刺激する。DNAにそう反応するようにインプットされている。ただ、本来、反応するようにインプットされていたのは、胸ではなくお尻だった。四足歩行している猿は、赤くて大きいお尻がセックスアピールである。人間は、二足歩行するようになって視線が高くなり胸に目がいくようになった。それから胸にセックスアピールを感じるようになったと言われている。ダーウィンの進化論ではないが、男が胸に興奮するようになればなるほど、女性の胸は大きくなっていく。男は胸の大きな女性とのセックスを好み、そのような女性の出産率が高くなり、その遺伝子が受け継がれるからである。

名前を忘れたが、昔、角が大きくなりすぎて絶滅した鹿がいた。その鹿のオスは角を突き合わせて戦う。だから大きな角を持っているオスが強くまたメスがそのようなオスを好んだ。しかし、角が大きくなりすぎて動きが鈍くなり食べ物をめぐる他の種との争いに負けてしまった。食料確保より繁殖競争を重視してしまった結果である。人間の女性もあんまり胸ばかり巨大になると、いつかそんなことになってしまうかもしれない。

ただ、男は胸ばかり見ているわけではない。きちんとお尻も見ている。女性はそれに気づかないだけなのだ。最近、思うのだが、綺麗な胸をしている女性が多い。ブラの技術が高くなったのも影響しているのかもしれない。しかし、お尻は薄くて貧弱かタプタプしているかのどちらかである。脚とかお尻とかは胸と違って鍛えればびっくりするくらい綺麗になる。そして、想像以上に男ウケする。基本はやっぱりお尻なのだ。

奥多摩のことを書こうと思ったら、変なエロ話になってしまった。

心というか精神がどこにあるかは昔はいろいろ議論があったと思うが(例えば心臓とか)、最近では脳にあることは争いはないだろう。

デカルトは、精神と身体を別々に分けて理論を構築した。有名なのは、方法的懐疑論である。一切のことを疑う。今見ているものも夢ではないかとか。しかし、そのように全てを疑ったとしても、それを考えている自分だけは確実に存在していることに気づく。そこで「我思う。故に我あり」という。

私たちが日常生活をおくる上でも、主観と客観を分けて考えるほうが何かと便利である。だから、このような心身二元論がなくなることはない。

しかし、スピノザはデカルトから徹底的に学びながら、心身一元論(心身並行論)をとる。詳しくは時間があるときに書きたいと思うが、脳科学の進歩とともにスピノザの一元論が正しいことが明らかになってきている。

端的にいえば、人間の感情は、身体状態の知覚である。身体の状態が良ければ喜びが生じ、悪ければ悲しみが生じる。脳は意識にのぼらない身体状態をマッピングして、意識させる機能がある。その意識させる機能が感情である。

例えば、個人的な経験だが、ちょっと登山していて疲れているときに坂道が続くと、過去のむかついたことを思い出す。そして怒りの感情が沸き上がってくる。不思議とその怒りで坂道を登り切ってしまう。多分、体が危機を訴え、アドレナリンを出し、戦闘態勢にして、怒りを生じさせ危機を乗り越えようとするのだろう。

単細胞で有名なゾウリムシには当然脳はないが、寒かったり熱かったりして生命の危機が生じれば、そこから逃げていく。また、細胞の膜を裂くような突起物もきれいに避けていく。ゾウリムシには人間のような高度な感情はないだろうが、反射的に危機を避けるという機能は備わっている。

人間の細胞にも個々に神経があり、糖分が不足すれば脳に働きかけ血中糖分を上げるように要求する。脳はその司令をうけ、空腹を感じさせ何かを食べろと体に要求する。そして、威嚇したりして食べ物を奪う。

私たちの個々の細胞は、生命を維持するために水分、糖分、酸素をその都度欲しているが、私たちはそのことを知らない。体のどこかの細胞が、足りなくなった時に脳に働きかけているのだ。脳はどの部分の細胞がどのような状況にあるのか細部にわたって、詳しく把握している。それが身体のマッピング機能である。体の状態について意識にのぼっている部分はほんの僅かしかない。スピノザはいう。人間は、原因をほとんど理解しておらず、結果を把握しているに過ぎない。喉が乾いたという欲求は水を飲むにいたる本当の原因ではない。

体の仕組みがわかれば分かるほど、身体が感情を決定づけているとしか言えなくなってくる。いわゆる「自由意志の否定」である。

今朝、ニュースをつけたらアメリカの株が過去6番目の暴落だったといっていた。国債の格付けが下がったことが影響したらしい。経済のことは素人だが、あれだけドルを刷ってドルの価値が下がれば当然である。お札を刷りまくって何も問題がなければどの国もやる。

金融資本主義において破産は風邪みたいなもので、いつかはやってくる。膨らんだ利子を誰も払えないからである。

日本のように「拝金」という神が信じられている世界では、デフォルト=死である。日本が死ぬのも近いかもしれない。でも、財政破綻くらいでは、国家は死なない。大変なことではあるが、深刻になりすぎることはない。

死といえば、宗教が扱う重大な問題は「死」である。死はコントロールできない恐怖と不安を私たちに与える。だから、死後の世界がどうなっているのかを語ることでその不安を解消する。宗教についていろいろ考えてみたが、心の扱い方については仏教的な方法論が、「神」についてはスピノザのいう神が自分にとって一番しっくりくる。科学が発達して脳や体の仕組みが解明されていったとき、もう一度スピノザの思想が見直される時がくるだろう。

ただ、スピノザは本当は神のことなんて問題にしていない。人間が能動的ないきいきとした喜びの中で生きるにはどのようにすべきかを徹底的に証明するために神概念を使っているに過ぎない。スピノザの思想はニーチェの強者の思想につながる。

これに対し、仏教は人間の負の部分を沈静化する技術である。両者は必ずしも矛盾しない。

時間がなくなったのでまたあとで。

物と貨幣を交換する市場経済に対立もしくは補完するものとして、贈与がある。現在では売買が基本となっているが、貨幣のなかった古代までさかのぼれば物流は部族から部族への贈与が始まりだったと思われる。モースの贈与論ではそのことが示されている。

売買について考えると、買おうとする物には製造、広告、物流などいろんな人が関わっているが、そこにある人格的要素は一切排除されてお金を払えば終わりである。せいぜいコンビニの店員がありがとうと言ってくれるくらいである。売買はビジネスライクである。

これに対して、贈与はそうはいかない。例えばお中元のことを考えれば分かるが、誰にどれくらいの物を送るかとか様々な要素が絡んでいて、送られた人もそれに敏感に反応する。贈与には人格的要素が絡んでいて送った人送られた人の間に情動が発生し、その関係性が強化されるのである。

贈与は物だけに限らず、労働力もそれに含まれる。ボランティアは労働による贈与である。

ただ、私たちは資本主義経済にどっぷり使った社会の中で生活しているから、贈与と言っても純粋な無償の意味ではなく、相手からの見返りを求める贈与が多いだろう。純粋な贈与と交換の境界線は難しい。だが純粋贈与には、人の温かさや愛といった肯定的な情動が発生することは、経験的に理解できるだろう。というか、愛する人に純粋贈与をしたいと思うのが人間なのである。自分のこどもを思う親のことを考えればそれがよくわかる。

しかし、純粋贈与ということはむしろ稀で、何らかの見返りを求める不純な動機が意識的・無意識的に含まれている。見返りを求めているのに情動だけははしっかり発生するから厄介なところがある。例えば、サービス残業を一生懸命やったのに解雇されたとすれば、自分が今までやってきたことは何だったのかといった、不合理な感情が起こる。これは、労働という贈与をしていたのにそれに対して何らの評価がなされていないといった感情である。そのような人間の情動は繊細で難しいから、金でビジネスライクに取引したほうが、ある意味、楽なのである。だから、今の例では、きっちり残業代を払ったほうが面倒なことは起きない。

神様がきちんと見ていてくれるという価値観が信じられている社会では、自分のした贈与行為が相手に認められなくても、それを神様がしっかり評価してくれる。それ故、贈与行為が不純な動機のない純粋贈与なりやすいといえる。それと逆の神のいない社会では、愛情の深い人の贈与行為が見過ごされ馬鹿をみることになりかねない。一生懸命やった人が馬鹿をみる社会である。

なんとなく私は日本が一生懸命やった人が馬鹿をみる社会になってきたと感じる。それは、宗教と分離された形で市場経済だけが発展し、贈与行為の微妙な意味を受け取る能力がなくなってきたからだと思う。そういう社会に歯止めをかけるには、贈与行為の意味をもう少し深く突っ込んで考える必要がある。

前にも少し言ったが、ある問題について結論が既に決まっているとすれば議論する必要はない。淡々とそれを実行すればいい。ただ、自分で結論をかってに決めていたとしても、利害が鋭く対立する問題については議論が必要である。

日本はそのようなときに議論をして物事を決定していくというより、力のあるものが裏でかって決めたり、議論の代わりに利益を与えそれを調整する形で物事を決定していく傾向にある。例えば、原発行政などその典型である。

今まで裏でこっそり決めていた物事もインターネットのおかげで、オープンになり隠し事ができなくなってきた。そしてそれについて様々な議論がかわされるようになった。その点はインターネットの良い部分である。しかし、きちんとした議論ではなく単に誹謗中傷で終わることも多い。デマや誹謗中傷も、人々がそれをそれとして扱うならそんなに問題はない。しかし、それを真実だと思ってしまう人たちが一定数存在することが問題である。これが、インターネットの負の部分だろう。

誹謗中傷は、ある意味、テロに似ている。テロは、大きく力の差がある共同体が、そのまま戦ったのでは勝ち目がないから不意をついて危害を加え、圧倒的な力の差を逆転させる行為だからである。テロは力の弱い共同体にとっては非常に友好的な手段であるが卑怯な行為である。誹謗中傷も、圧倒的な才能の差や地位の差があり、そのまま戦ったのではかなわないから、裏で悪口をいって相手方にダメージを加える行為である。両者はこっそりと行う匿名性という特徴がある。

ただ、誹謗中傷の定義にもよるが、すべて悪いかというとそうでもない。それが真実であれば役に立つこともある。例えば、原子力保安委員の西山審議官が不倫をしていたという報道があった。これが真実かどうか分からないが、真実だったと仮定して話を進めると、不倫をするということは、少なくとも自分の妻に対しては嘘を言っているということになる。そうすると、この人物は嘘を言う可能性が高い人物という評価になる。原子力の安全について嘘をつくとは限らないが、国民にそのような疑いを生じさせるという意味で、その地位につくのは適切ではない。だから、不倫をしているということが真実であるならば、単なる誹謗中傷ではなく、国民の利益にかなっていることになる。

問題は、デマかあるいは真実であることの根拠が全く示されていない誹謗中傷である。少し前に、ニコニコ生放送で原発関連の放送をしていたときに、「御用学者」というコメントがあった。その時は、あっ、コイツ御用学者なんだと思ってしまった。そしてその学者の言葉の信憑性を疑ってしまった。このコメントをした人の思う壺である。このコメントをした人の頭の中を分析すると、この学者は何らかの形で東京電力からお金をもらっている。そして、原子力推進の発言をするように東京電力から依頼されている。だから、この学者の発言には公平性はなく歪曲された発言である、というものだろう。確かに、それが真実であれば、そのようなことも言えるのかもしれない。しかし、そのコメントをした人は、その根拠を全く示していない。まぁ、ニコニコ動画のコメントは長く書けないので、その根拠を書くことは無理だろう。だから、私たちがその根拠なきコメントを信じないという方法で、一定の誘導に流されないようにすべきである。

もし、「御用学者」という主張をするなら、少なくとも、お金をもらっている事実、そのお金によって不当な発言をするだろう状況を示さなければならない。お金をもらうということでは足りない。なぜなら、講演や何らかの研究など正当な対価としてもらっている場合に、その学者が不当な発言をするとはいえないからである。

長々書いてしまったが、私の言いたかったことは、ある主張をする場合、必ず根拠を示すべきであるということである。根拠を示して主張の正当性を示すということである。なぜなら、主張は本来的に、問題を解決するために相手を説得する手段だからである。根拠無くては説得力がない。

逆に受け取る側からいうと、根拠のない主張は、簡単に信じないという態度が求められる。それによって、主張する側は根拠を示さなくてはならなくなるからである。

これから、いろんな物事がオープンになっていく。その状況の中で、落ち着いて自分の考えを決めていくことか求められ、また自分の考えを説得的に表現して問題を解決していくことが求められる。その場合、自分の主張をただ言いっぱなしにしておくのではなく、根拠を示しまた根拠なき主張を信じないという態度が必要である。

どの国もそれぞれにその国特有の問題がある。人種問題、宗教問題、領土問題などなど。独裁制ならともかく、民主主義を採用している国なら、その問題に対し選挙などを通して間接的に意思決定ができる。しかし、残念ながらその意思決定に成功している国は見当たらないと思う。民主主義の国、アメリカですらあまりお手本にならない。

インターネットの出現で、意思決定が容易になった側面もあるが、個人に対する誹謗中傷、根拠に基かないデマ、右傾化、左傾化など、意見がバラバラになる要因も増えた。

個人的にはインターネットのおかげで社会にはいろんな意見があり、ある問題についてそう簡単には結論がでないことを知った。当たり前のことだが、自分の凝り固まった頭を柔らかくするのはなかなか難しい。

日本人は素早く答えを出すことが頭のいいことだと思い易いが、答えのある問題はある共通の合意の成り立っている共同体の内側で、その合意に従っているゆえ答えが出るようになっている。だから、共同体に従わず自分でものを考えるタイプは、このシステムからはじかれてしまう。

人間の知性のレベルを上げるには、簡単に答えを出さず、宙ぶらりんにしておくことがいいらしい。たとえば、人間はなぜ存在しているのかなど、いくら考えても答えはでない。このような訳のわからないことを考えることが、人間の知性のレベルを上げるのである。話がそれた。

時間がなくなってきたが、これからの時代は、ある問題についてバラバラな意見を、建設的に戦わせ、とりあえず結論を出して進んでゆく。間違ったらすぐ修正する。そのような意見を収束していく技術が求められているように思う。誹謗中傷や合意を目的としない議論は、物事を前に進めない。