「寝物語の里」 08:15

“正月も 美濃と近江や 閏月” の句碑が建つ寝物語の里。

おそらくはお決まりの、県境の溝を跨ぐ写真を撮ってから第34日目の行程をスタートする。

実際には長久寺集落を過ぎた辺りが、中山道と隣を走る東海道本線のピークとなる。

ここから先、水は琵琶湖に流れ込むはずだ。

中山道が柏原に向かって下りはじめると楓並木が現れる。

幕末期まで松並木であったが楓に植え替えたそうだ。晩秋には真っ赤な並木が楽しめる。

「柏原宿」 08:45

柏原宿入ると左右に紅がら塗の家々が目に入り、京都が近いことを実感させる。

道路中央には白線破線の代わりにコンクリート塗の帯、消雪パイプが埋め込まれている。

伊吹山は “もぐさ” の産地、麓の柏原宿ではこれを商う店が多かったそうだ。

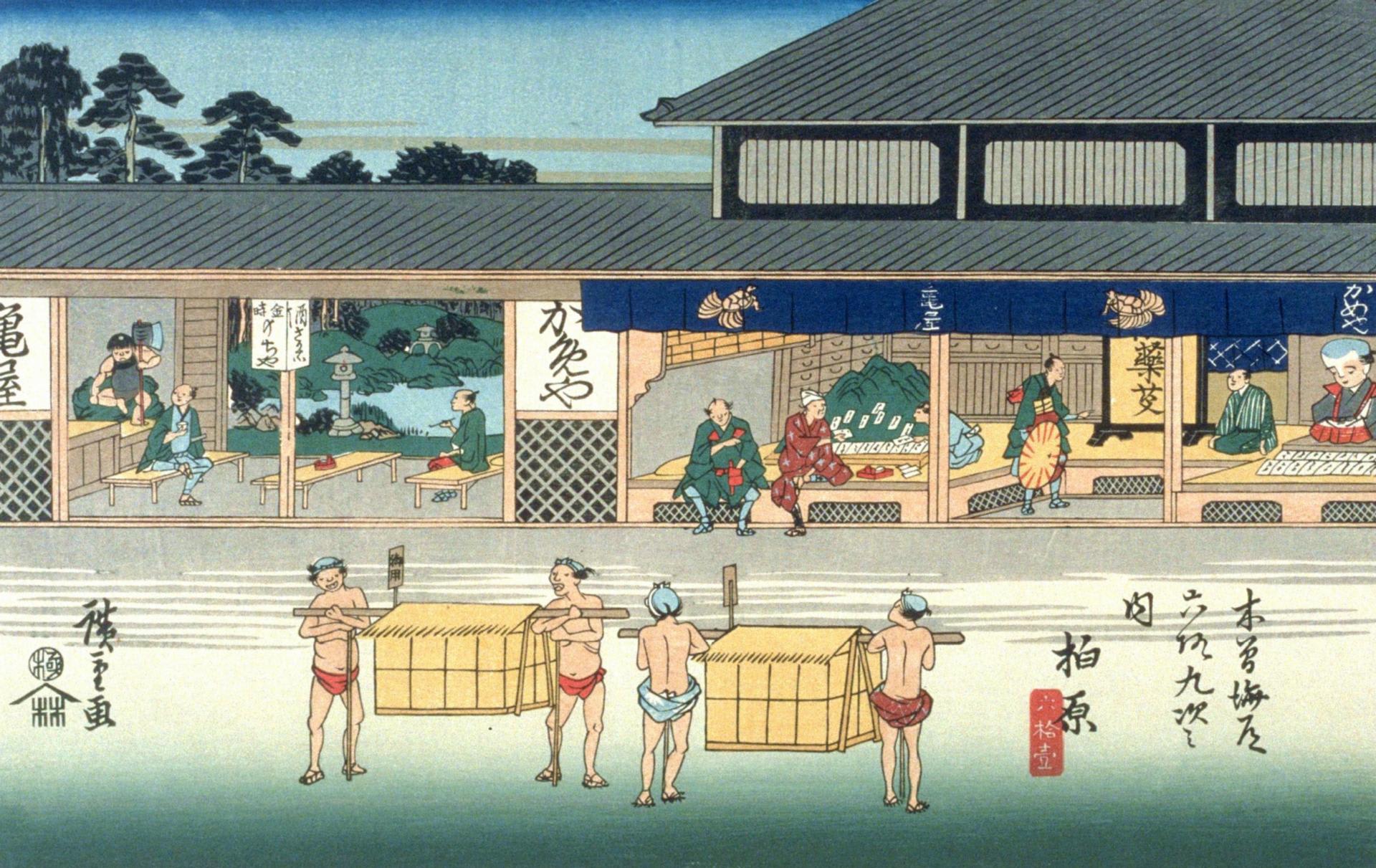

歌川広重は柏原宿の風景に「伊吹堂亀屋左京商店」を題材としている。

浮世絵には福助人形が描かれ、耳朶が異様に大きい福助という番頭が実在したという。

現存する伊吹堂亀屋左京商店周辺の風景は街道情緒に溢れている。

道中いくつかのグループとすれ違い、また抜きつ抜かれつ中山道を往く。

宿場を出ると左手に復元された「柏原一里塚」が一基。南北から山が迫る狭い平地の

水田は田植えを待つばかり。中山道は北側の山裾を畝って湖東へと緩やかに下っていく。

「醒ヶ井宿」 09:45~10:45

賀茂神社に上ると醒ヶ井宿を一望できる。ちょうど春のお祭りに居合わせる。

法被姿の若者が総がかりで神社の石段を、ゆっくりゆっくり神輿を降ろしていた。

醒ヶ井宿は名水の町だ。

西行水、十王水、居醒め清水など湧水を集めて清冽な地蔵川が街道沿いを流れていく。

伊吹山の大蛇退治で遭難した日本武尊が、居醒め清水で気力回復したという伝説が残る。

地蔵川沿いの本陣跡は料亭に、となりの問屋場は資料館となり一般公開している。

資料館向かい側の丁子屋製菓で "さめがい名水まんじゅう" をいただいた。

練り餡を葛と寒天で包んだプルプル感は、これからの季節、冷やして楽しみたい一品だ。

中山道は東海道本線と米原には向かわず南に転じ、暫く名神高速道路に沿っていく。

途中、古い民家が軒先を “いっぷく場” と称して提供していた。うれしい心遣いだ。

鳥居本方面からやってきたご夫婦が涼をとっておられた。

やがて現れる「久禮一里塚跡」は名神高速と北陸道が合流する米原JCT直下に在る。

「番場宿」 11:45

番場宿にはさしたる遺構はない。戯曲「瞼の母」の主人公番場忠太郎で有名らしいが、

私の世代では馴染みがない。ちなみに映画では若山富三郎さんが演じている。

名神高速に沿って山道を上る米原トンネル付近、高速を “鉄馬” の一隊が走り抜ける。

小さな山を越えると中山道は名神高速を右手西側に折れて離れる。

摺針峠へと向かう山道には藤が自生していて、淡い紫が目を楽しませてくれる。

登りつめた摺針峠のピークには神明宮が鎮座し、明治天皇行幸時の休憩所が在る。

眼下には琵琶湖の展望が広がる。歌川広重は鳥居本宿をここからの景色で描いている。

干拓されていない当時の景色は素晴らしかったことだろう。

摺針峠を琵琶湖方面に下ると国道8号線に合流する。暫く行くと「おいでやす彦根市」と

刻まれた碑があり近江商人の像が建っている。ここから左手旧道を進むと鳥居本宿だ。

「鳥居本宿」 13:00

街道情緒が濃厚に残る鳥居本宿の中で、圧巻なのは赤玉神教丸本舗の有川家の建物、

その主屋は宝暦9年(1759年)の建築で重要文化財に指定されている。

宿場の中心は近江鉄道鳥居本駅付近となるが、旧本陣寺村家は現存しない。

向かいに “合羽所” の古い看板を下げた「木綿屋」がある。和紙に渋柿を塗った合羽は、

最盛期は15軒の合羽所で製造され、雨の多い木曽路に向かう旅人が買い求めたそうだ。

雨具の心配ない五月晴れを歩いた第34日目は、美濃近江国境から、福助の柏原宿、

名水の醒ヶ井宿、忠太郎の番場宿を経て鳥居本宿まで18.7km。所要4時間45分の行程。

三条大橋まではあと74.3kmを残している。