ツールーズの空港です。A330-243が駐機しています。スイス国際航空の塗り分けです。他のエアバス機がたくさん駐機しています。

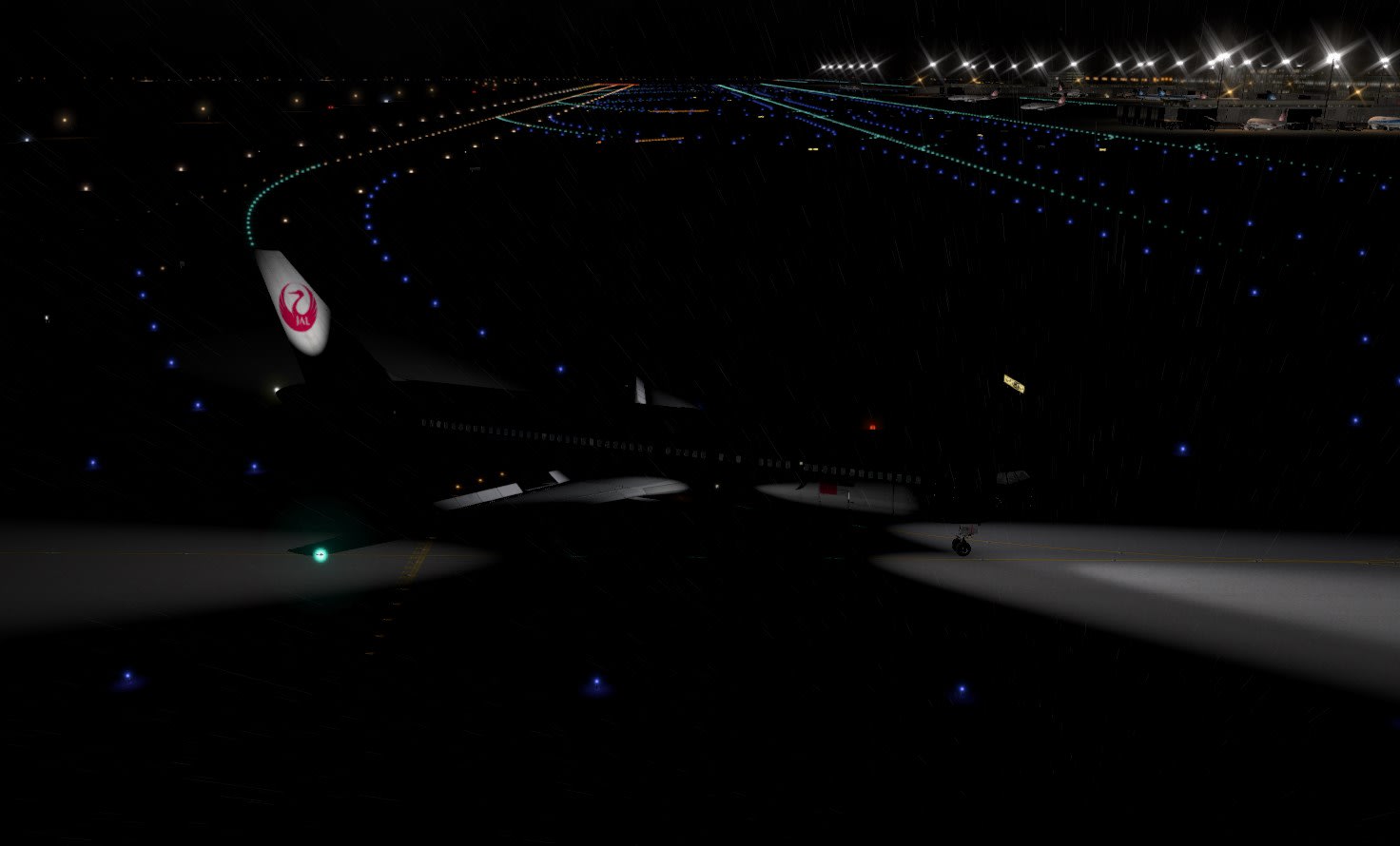

コールド&ダークの状態で泊まっています。

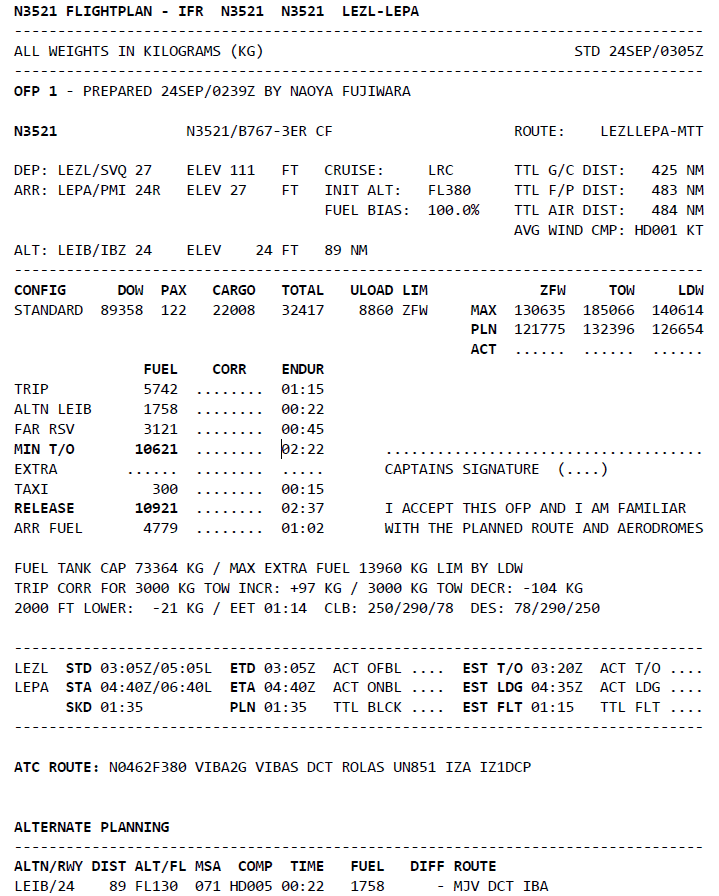

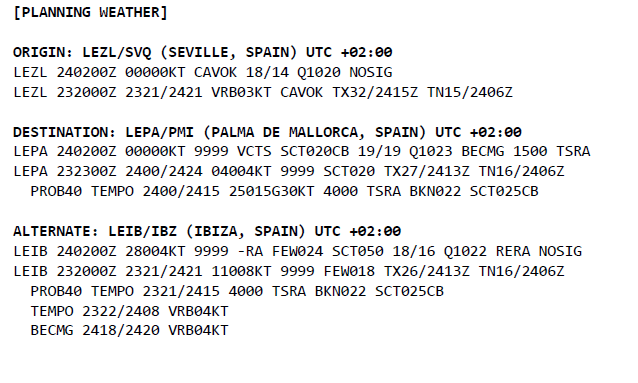

画面の下方にフレームレートが下がっていますと警告が出ています。もし気になるのであればシナリーの描画解像度を下げてフレームレートを上げます。このままいくのであればA330のプラグインのメニューにこのメッセージを消すコマンドがありますから消します。

ではグランドハンドリングのプラグインを起動して、すべてを出すというコマンドを選びます。するとデフォルトで用意されているすべての地上支援車が出てきます。そして順番に機体に取りつき、自動的にドアを開けます。車両のなかには消防車や救急車もあります。

これが各車両が取りついたところです。車輪止めや外部電源も取り付けられます。

貨物室に積み込まれるコンテナも動きます。下の方に出ているメーターは給油の操作盤です。あとで使います。

機体前方の様子です。プッシュバック用のトラクターは別途呼び出しますのでここでは出てきません。

給油車です。ちなみに当機のエンジンはロールスロイス製のトレントエンジンです。

VIP乗客が乗ると思われる高級車も横付けされます。

機体後部の状況です。乗客の手荷物も運び込まれます。

機内の様子です。1Lのドアから機外を見たところです。

1Rのドアにはケイタリングの車が止まっています。

前方の客席です。ビジネスクラスでしょうか。

2Rのドアです。同じくケータリングの車が止まっています。

後方の客席です。座席のマークはルフトハンザでしょうか。

前方客席を後ろから見たところです。

では操縦室に入ります。これが全景です。コンパクトにまとまっています。機器類の配置は他のエアバス機と基本的に同じです。

後部のジャンプシートです。窓は開きません。改めて述べるまでもなく現代のエアバス機には昔ながらの操縦かんがありません。あるのは左右のサイドスティックです。サイドスティックにはトリムがなく、B737のCWSのように自動的にトリムを取ってくれます。離着陸時以外はほとんど使いません。左右の操縦席正面には引き込み式のテーブルがあります。このソフトでもクリックするとテーブルが出てきます。またスロットルレバーは当機では逆噴射がボーイングと同じように別ハンドルを引く形になりました。A320まではアイドルより後ろに引くと逆噴射です。

正面のパネルとペデスタルです。ラダーの内側に足を載せるところがあります。後方の3台目のMCDU(ボーイングのCDUに相当)はこのソフトでは動きません。ACARSの機能もありません。

オーバーヘッドパネルです。基本的には他のエアバス機と同じです。

ではさっそく出発準備を始めます。まずバッテリーをオンにします。バッテリーは3つあります。すべてボタンを押してオンにします。

それぞれのバッテリーの電圧を測ります。最低25.5ボルト必要です。

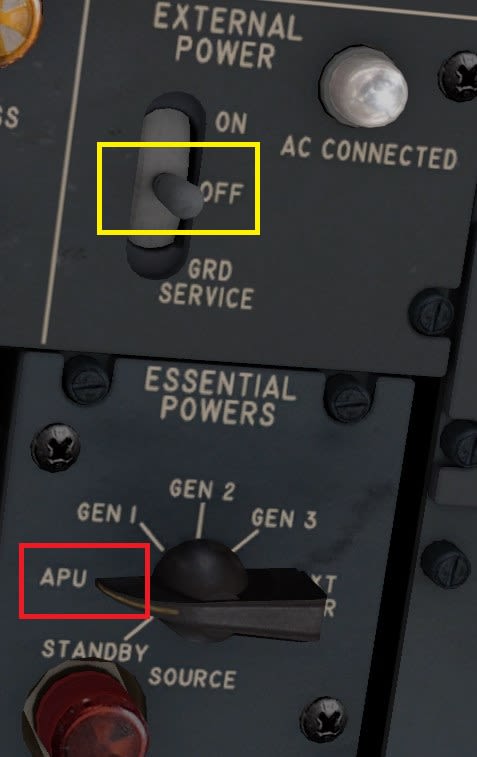

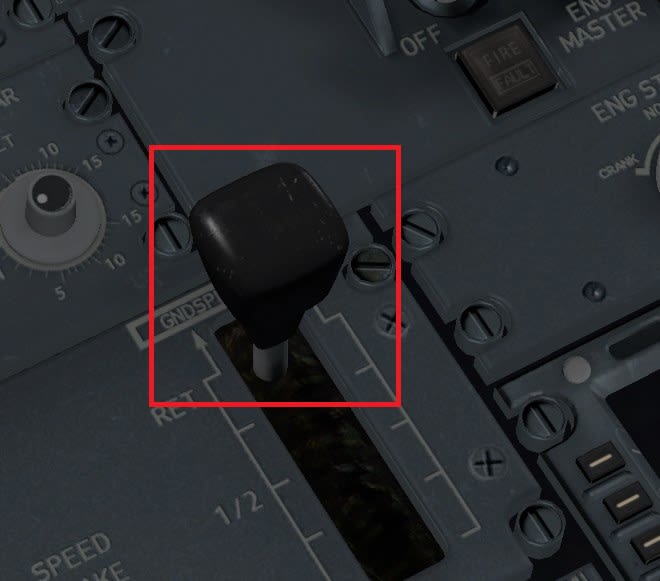

外部電源が差し込まれていますが、取り入れる前にレバー類をチェックします。ギアダウン、スロットルアイドル、エンジンコントロールスイッチオフ、スポイラーリトラクト、フラップリトラクト。

外部電源のAとBが利用可能です。

両方ともオンにして取り入れます。

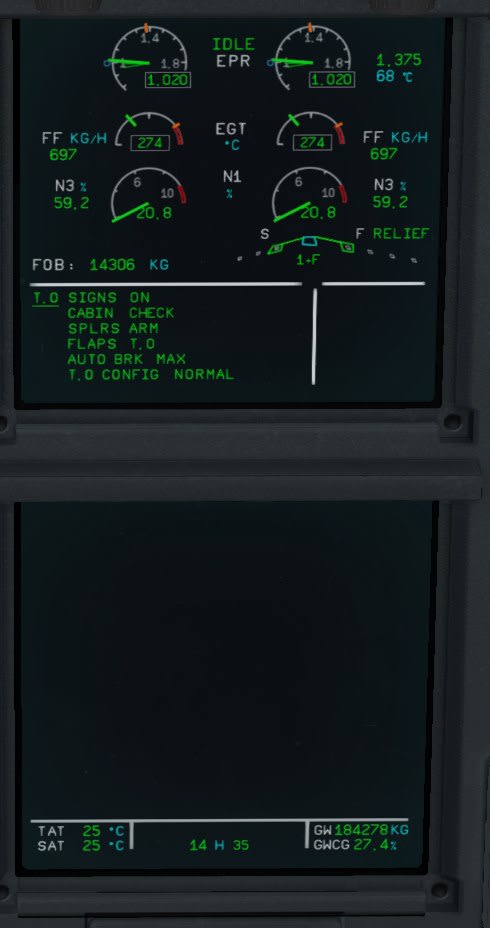

電源が入りました。このソフトでは画面や操縦室の照明は最初から入っていますので、電源を入れても真っ暗ということはありません。このソフトでは左のMCDUのみ入力可能です。中央下側の画面をECAMといいます。ボーイングでは下側ECASです。

これがECAMのコントロールパネルです。それぞれのボタンに対応して画面が出てきます。電源は交流(AC)と直流(DC)がありますから押してチェックします。

まず直流電源です。3つのバッテリーには交流を直流に変換して充電が行われています。交流を直流に転換する変圧器・整流器も正常です。バッテリーは充電が続いています。

続いて交流電源です。外部電源2系統から取り入れています。

ADIRS(ボーイングのIRS)をNAVにして調整を始めます。

NAVにすると最初にON BATの表示が点灯します。

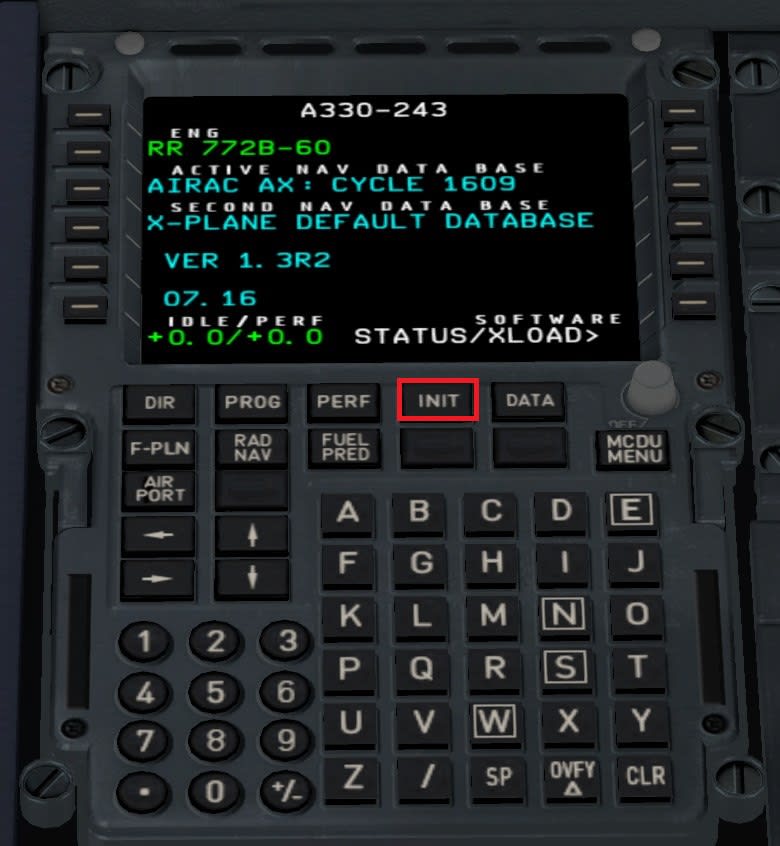

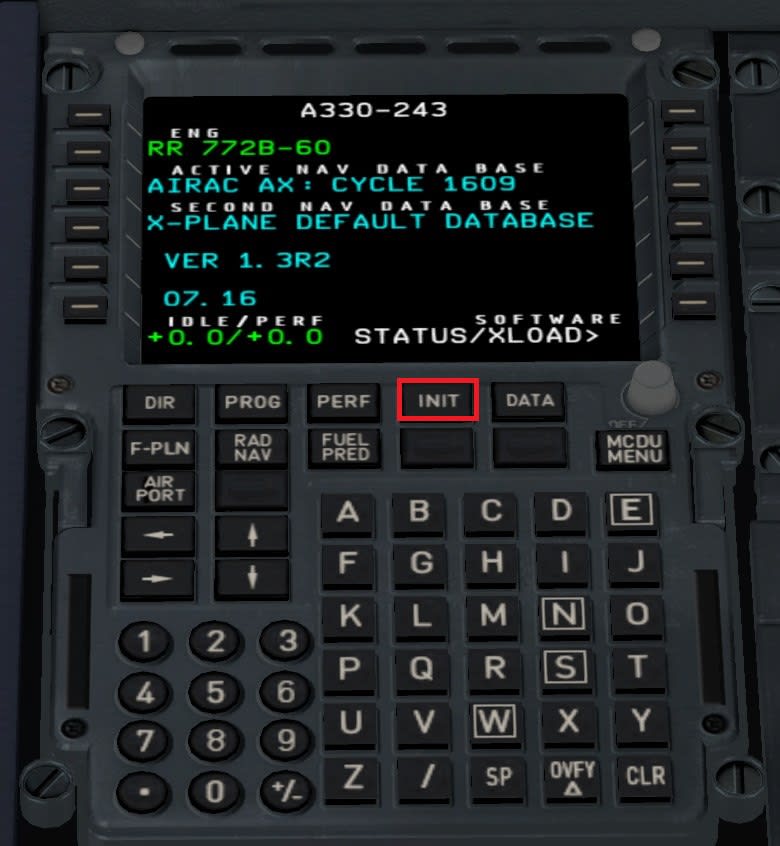

MCDUです。このソフトでは限られた機能が使えるようになっていますが、通常はこれで十分です。INITを押して最初の入力を行います。

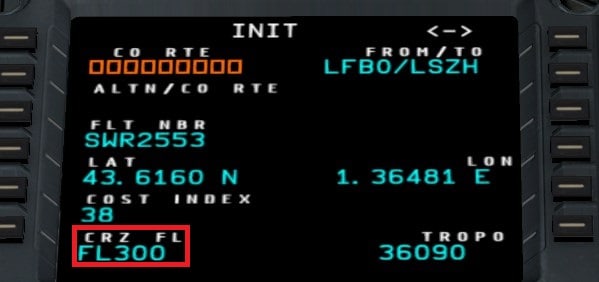

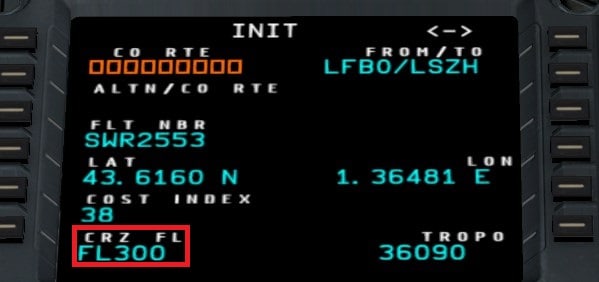

INITページは2枚あって、これが1枚目のページです。ルートがファイルに入っていればファイル名を左上に書きます。出発と到着の空港を4桁のコードで/で区切って右上に入力します。その下、赤い四角が囲ってある3Rですが、最初にADIRSの調整と出ますからこのボタンを押して調整を指示します。そして左側はフライトナンバー、コストインデックス、巡航高度を入れます。

取りあえずこのように入れました。巡航高度の入力はFLをつけずに単に300と入れます。

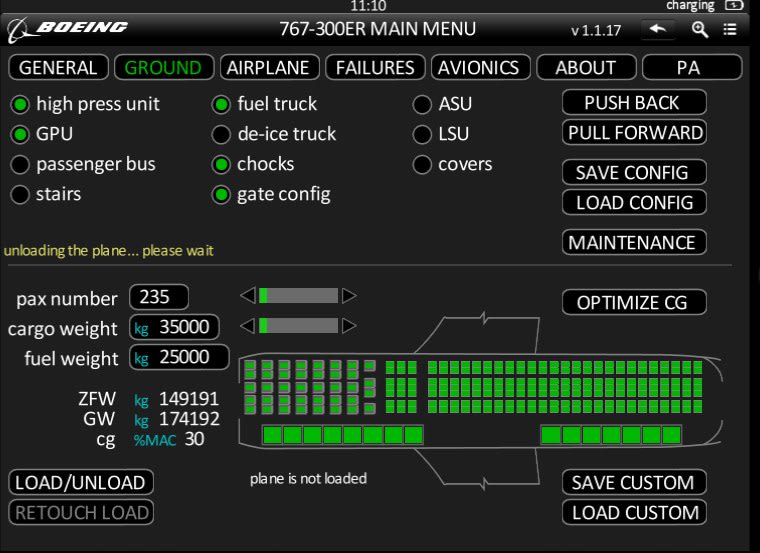

では給油です。今日はフライトプランより少し増やして15トン積みます。まず左側の設定数値のところを左右の矢印を動かして15にします。続いて赤枠で囲ったボタンを押すと給油が始まります。量を減らすこともやってくれます。

これが給油が終わったところです。15トン入りました。

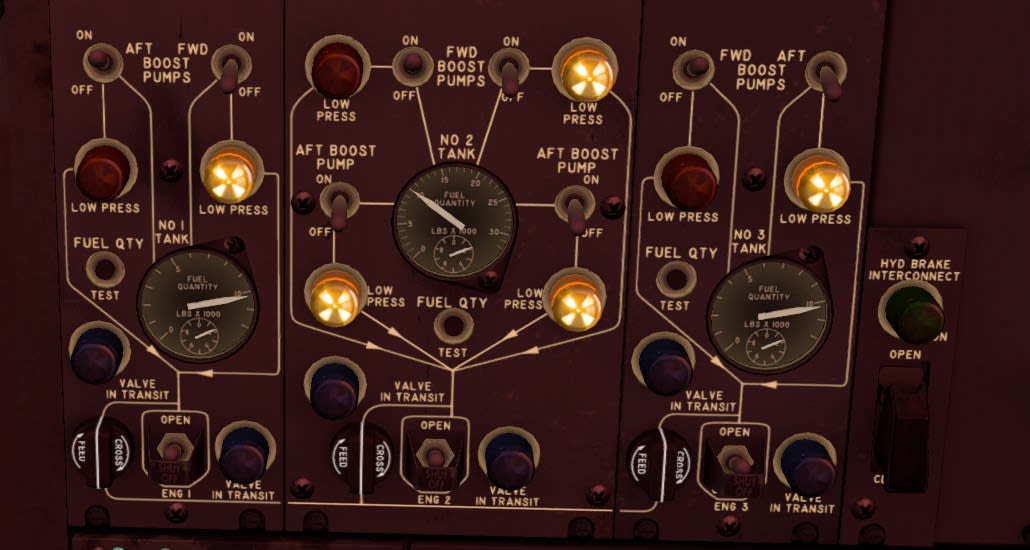

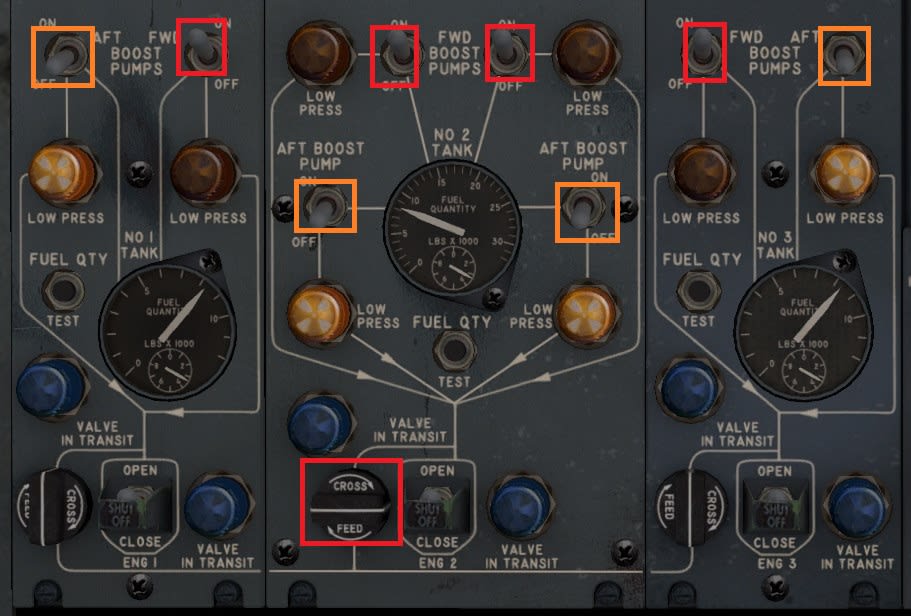

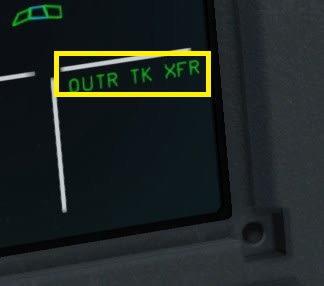

ECAMで燃料の様子を見ます。左右のタンクの燃料ポンプは止まっています。左右対称に全部で15トン入っています。左右の翼端にもタンクがあって燃料が入っています。

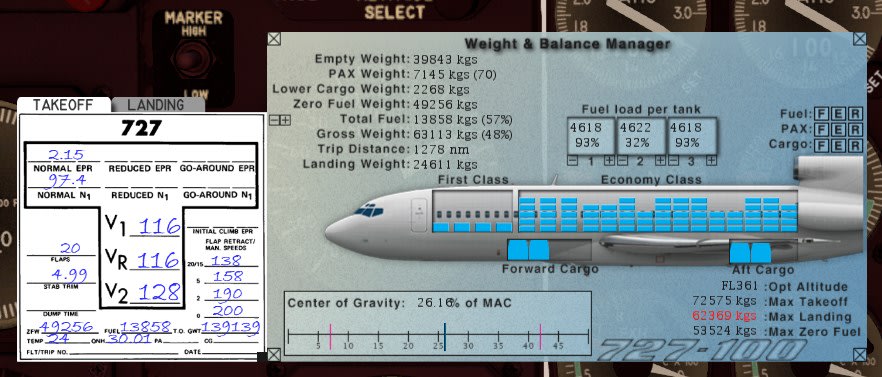

それからこのソフトにはA330のアドオンとして当機のロード&トリムシートがついています。これは大変便利で、左上のところ、CARGO1からCABIN Cまで搭載する荷物の量や乗客の数を設定します。その時に重心位置の計算も自動的に行われます。燃料は搭載量がここに出てきます。見ると燃料15トン、有償重量45.7トン、ZFW170トン、総重量が185トンです。そしてZFWCG%MACが27、CG%MACが27.3、離陸のトリムが3.8と出てきます。

続いてINITの2ページ目です。横向きの矢印を動かすと出てきます。左上に入力するところがあります。ZFWCGが既に27.0と入っていますが、実際にはこれを含めて3つの数字を入力します。しかしこのソフトでは1Rと 2Rのボタンを押すだけです。実際の数字を入れると逆にうまく動きません。なおこのページへの入力はエンジン始動後はできなくなります。

これがボタンを押したところです。自動的に入力が行われ、左側の各数字の計算も行われています。離陸重量が184.5トン、着陸重量が178トンと出てきます。

では続いてフライトプランの入力です。F-PLNを押します。

するとこういうページが出てきます。ボーイングのCDUとは書式が違います。一番上に出発空港であるツールーズ(LFBO)が入っていて、その下にトップオブクライム(T/C)、トップオブディセント(T/D)が出ています。そしてその先には到着空港であるチューリッヒ(LSZH)が出てきます。要するにこの間のウエイポイントを入力していくのです。

フライトプランによるとLFBOを離陸して最初のウエイポイントはMENです。そこでMENと入力して2Lを押します。するとどうしたことか、MENがずっと下の方に表示されました。しかし特に問題はないのでそのまま入力を続けます。次にLFBOからMENまでの、LFBOの離陸滑走路とSID,トランジションを入力します。LFBOと表示されている1Lを押します。

するとこういうページが出てきます。引き続き1LのDEPARTUREを押します。

ここに離陸滑走路とSIDを選ぶところがありますからそれぞれ選びます。32RとMEN5Bです。終わったら6LのTMPY F-PLNを押します。

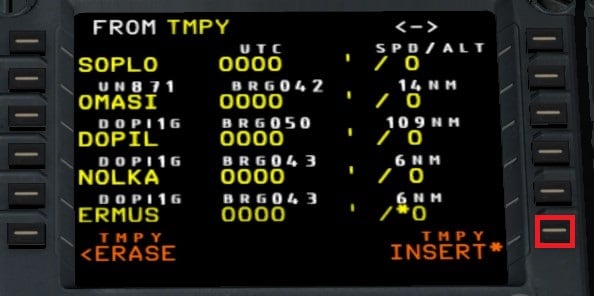

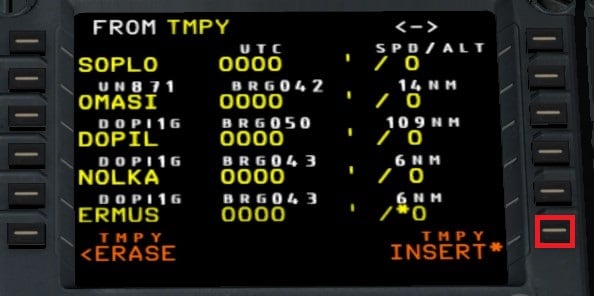

するとこのようにフライトプランにSIDを含めてウエイポイントが追加されます。もしよかったら6RのTMPY INSERTを押します。問題があれば6Lを押して元に戻します。

問題なく追加するとこのように字が緑色に変わります。ここで一番下のところに巡航高度が高すぎると出ました。何かのバグとは思いますが、これが出ると先ほど入力した巡航高度は一度消えますので後で入れ直します。

続いてMENから先の入力をします。MENに対応した3Lを押します。

するとこういうページが出てきます。次は航空路の入力なのでAIRWAYSに対応する5Rを押します。

左側に航空路、右側に航空路を出るときのウエイポイントを入力します。UN871をOMASIまでですからこのように入力し、先ほどと同じように6Lを押します。

すると航空路上のウエイポイントが入力されますから、先ほどと同じように6Rを押します。

それから画面に出てくるDISCONTINUITYの消し方ですが、たとえば1Lを消す時にはCLRボタンをまず押します。するとCLRと出ますから、引き続いて1Lを押します。

するとこのように確認ページが出てきますから6Rを押して消します。

ではOMSIの次を入力しますからOMASIに対応する2Rを押します。

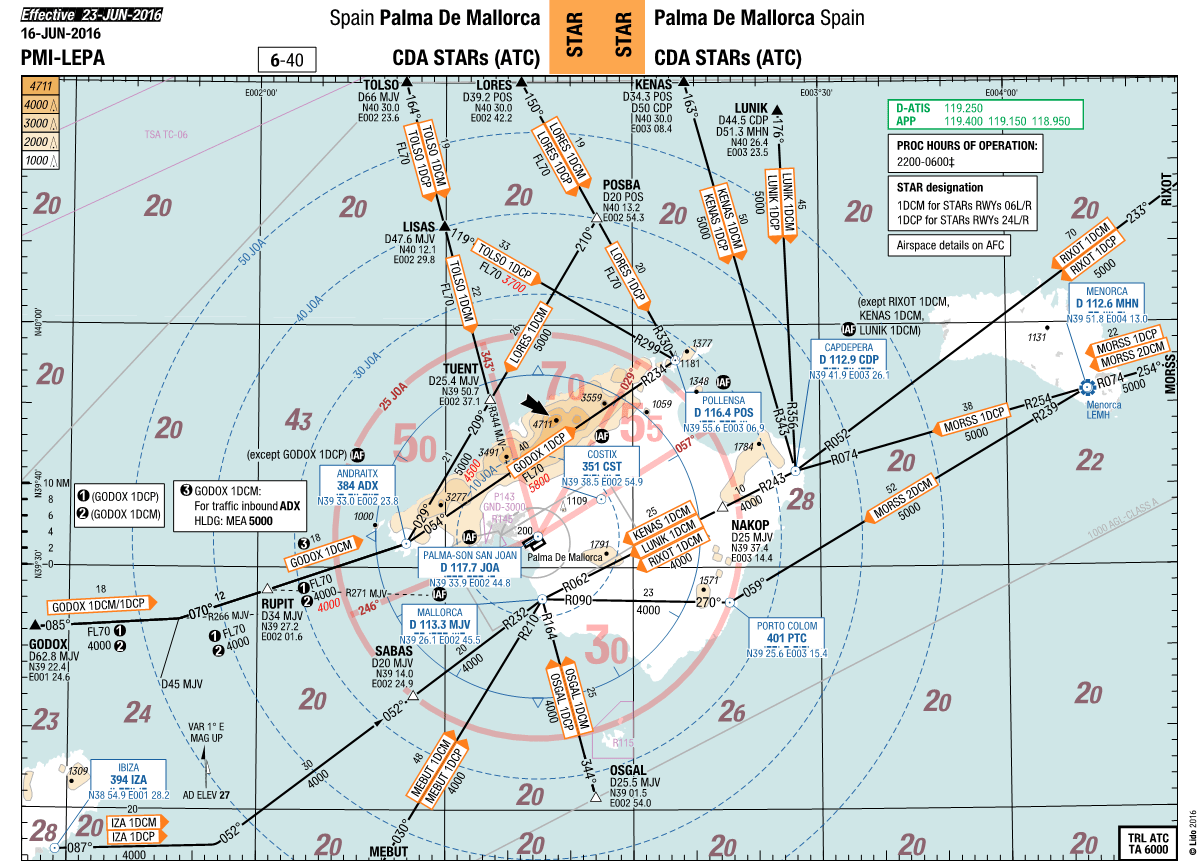

ここからLSZHへのトランジション、STARそして着陸滑走路の入力になります。ここでどうしたわけかトランジションにOMASIを入れ忘れています。OMASIの次がずいぶん距離が長いなと思ったのですがよくフライトプランも確かめなかったのが悪いですね。GIPOL経由のDOPI1Gアライバルで着陸がILS28です。

これも確認して入れます。TRANSITIONを入れ忘れたのでOMASIからDOPILまで直行します。

そしてフライトプランのページに戻り、DISCONTINUITYを消します。CLRボタンに続いて3Rです。

これも確認します。

給油が終わりましたから、給油車を返します。グランドハンドリングのプラグインからコントロールパネルを出して、Fuel-1のマイナスをクリックします。すると給油車が帰っていき、給油の制御盤も消えます。

給油車が帰っていきます。他の作業車はまだ取りついています。

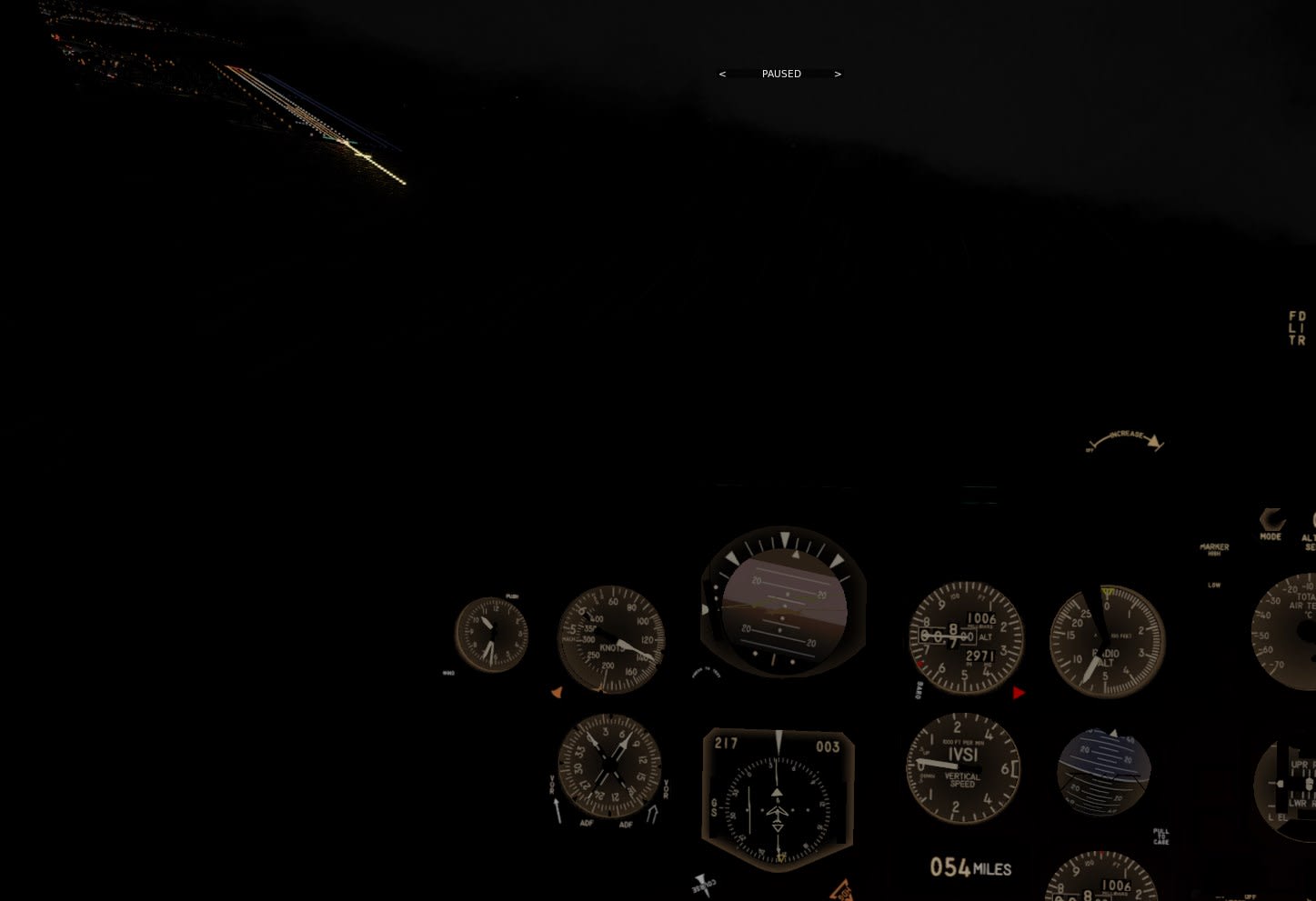

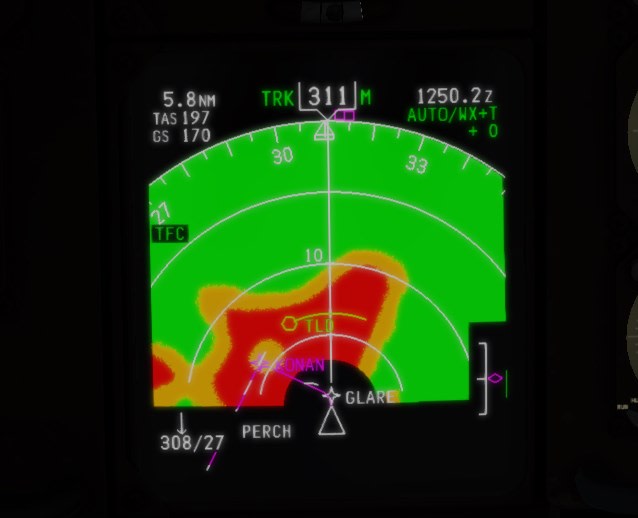

ではルートがつながっているかND画面で確かめます。EFISのモードセレクターをPLANにします。

MCDUの矢印を押しながらルートをたどります。

全部つながっていました。

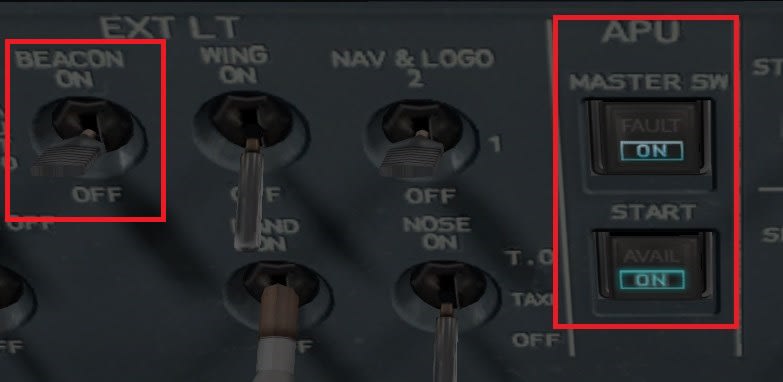

オーバーヘッドのチェックをします。エアバスでは白い字のメッセージが出ているところをボタンを押して消すのが基本です。APUについては消火装置をテストします。

エンジンの消火装置のテストです。このときどの表示が点灯するかが決まっています。正面パネルとペデスタルを見ながら押さないと全部見えません。

油圧系統の状況をECAMでチェックします。油の量は十分。油圧はまだ加圧されていません。

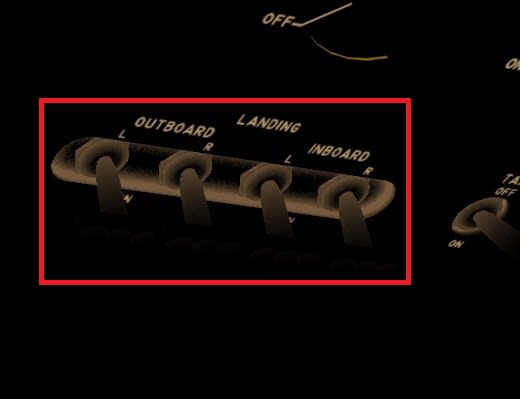

灯火類です。NAVライトは既に点灯しています。客室サインをオン。客室の非常灯のスイッチをARMにします。

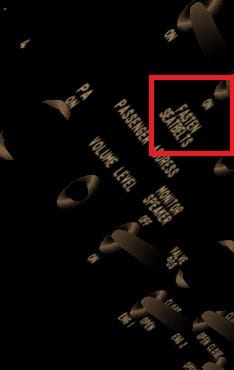

オーバーヘッドパネルにジャンプシート用の無線装置があります。スイッチをオンにしておきます。

与圧の設定です。着陸地の標高は自動にします。データベースから自動的に読み込まれます。

では離陸速度などの入力を行います。MCDUのPERFボタンを押します。

するとこのページが出てきます。エアバスでは離陸速度の計算は各空港の滑走路ごとに表が用意されていて、それを見ながら行います。しかしシミュレーターではそうはいきません。いろいろ探したのですがA330用の離陸速度の計算ソフトがなく、仕方ないのでボーイングのB777-200LR用のソフトで計算しました。実際に飛ばしてみるとこれで問題なく離陸できます。B777-200LR用のソフトは、TOPCATの最新のダウンロードに入っています。-200LRと-FLEIGHTの両方が入っています。これを使うと飛行機の重量、滑走路の状況、気象状況を加味して、フレキシブル気温の計算もできますので便利です。細かいことですが、米国のNOAAがこれまで提供していた世界の空港のMETER情報が、NOAAの都合なのでしょうか最近なくなってしまいました。そのため昔のソフトでは気象情報が出てこないものがあります。TOPCATも最新版は新しい情報ソースに変更されています

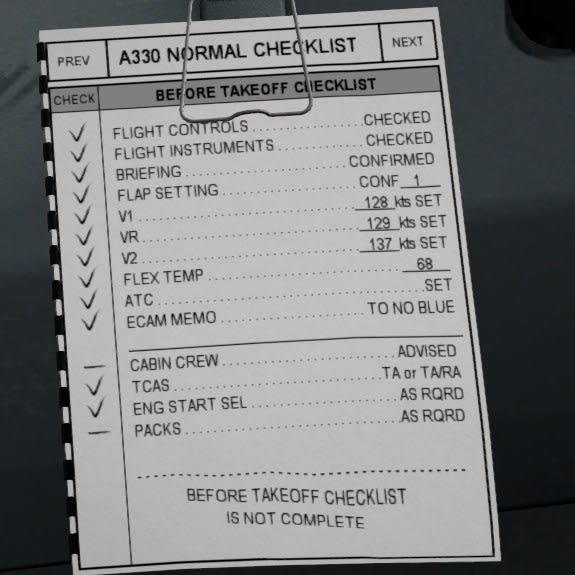

計算結果はフレキシブル気温68度で、128-129-137ノット。フラップは5度、ディレートはなしで計算します。

先ほどのロードシートを見るとトリムは3.8とあります。そこで離陸フラップがフラップ1、トリムが3.8アップということで、1/UP3.8と3Rに入力します。フレキシブル気温はF68と4Rに入力します。

INITの最初のページに戻ると先ほど見たように巡航高度がリセットされています。

改めて300と入れたら通りました。バグではないでしょうか。

ツールーズの気象です。西北西の風13ノット、晴れていて、気圧は1024hpaです。

QNH1024をEFISにセットします。

ではFCU(ボーイングのMCP)のセットです。エアバスではマネージドモードといって、あらかじめコンピュータにセットしたとおりに飛ぶことを基本にしています。速度、方位、上昇降下はコンピュータの設定どおりに飛ぶことが基本で、それをマネージドモードと言います。マネージドモードがセットされているときには画面に赤く囲った黄色い丸印が出てきます。大きなつまみが4つあります。左から速度、ヘディング、高度、上昇率・降下率です。ヘディングと上昇率・降下率は、トラックと上昇角・降下角に変更することができます。その変更は画面真ん中にある丸いボタンで行います。速度、ヘディング、高度の3つのつまみは押すと引くの2つの操作ができます。押すとマネージドモードになり、引くと手で数値を設定するセレクトモードになります。セレクトモードになると数字が表れて黄色い丸が消えます。このソフトでは右クリックすると引くで、左クリックすると押すです。離陸前には上昇高度だけ合わせます。赤く囲った高度のつまみを回して合わせて左クリックで押しておきます。滑走路のヘディングも自動でセットされ、離陸前にはセレクトモードになりません。離陸後はつまみを引くとセレクトモードになり、最初は滑走路方位になっていますから、つまみを回してヘディングを変えることができます。速度も同じです。上昇率、降下率を変えたいときは高度のつまみを引いてセレクトモードにして、一番右のつまみを回して数値をセットします。

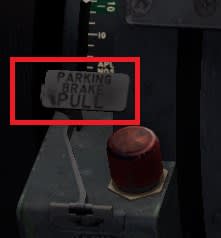

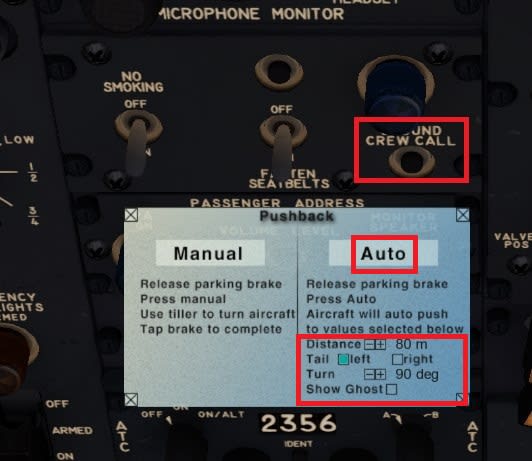

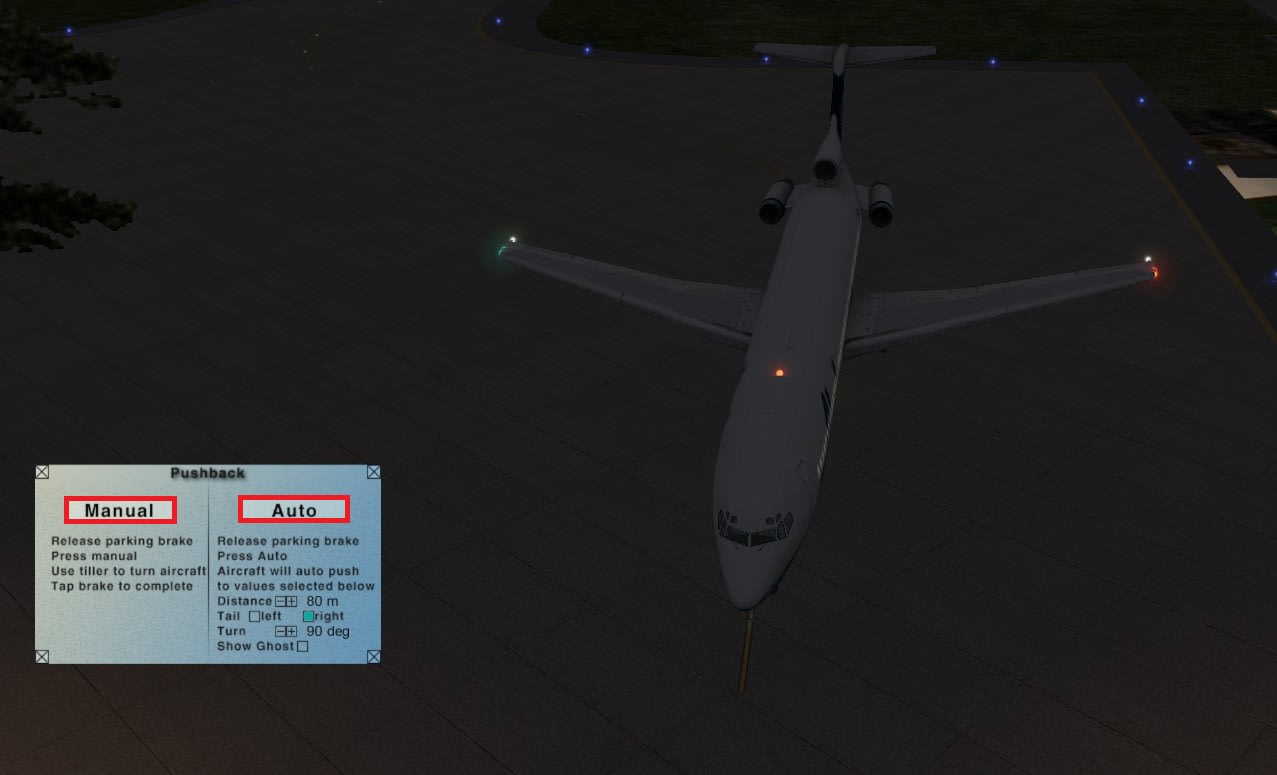

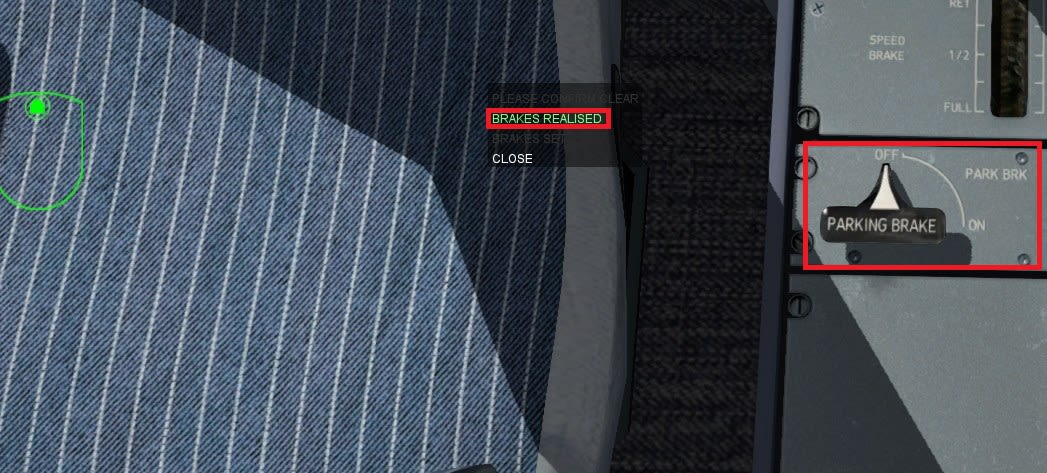

さて、ブレーキです。このソフトでは地上支援車がいるときにパーキングブレーキを解除すると支援車が一斉に離れてしまいます。外聞電源を取り入れているときは停電してしまいます。ですから地上支援車がいるときにはパーキングブレーキを解除してはいけません。

しかしそれとは別にまだ与圧がかかる前にパーキングブレーキを解除するとどうなるでしょうか。再加圧する与圧がないので、再びパーキングブレーキをかけてもブレーキ力が上がりません。正面にブレーキ圧力計がついています。実はこれが紛らわしいのです。エアバスのメインのブレーキはグリーンの与圧系が動かし、オルタネートとパーキングのブレーキはイエローの与圧系が動かすようになっています。メインのブレーキには圧力計はありません。ここにあるのはイエローの与圧系が動かすブレーキの圧力で、パーキングブレーキとオルタネートブレーキの圧力です。

現在はグリーンの与圧系も止まっていますからメインのブレーキはかかりません。またイエロー与圧系も止まっていますからパーキングブレーキを解除すると飛行機のブレーキはまったくかからない状態になります。それでも車輪止めがありますから機体は動きませんが、改めてパーキングブレーキの圧力を上げるにはイエローの与圧系を加圧してやればよいのです。

下の写真はイエローの与圧系のブレーキ圧力が抜けたところです。パーキングブレーキを解除し、ブレーキペダルを何回か踏むとブレーキ圧力はほぼ完全に抜けます。それがこの状態です。

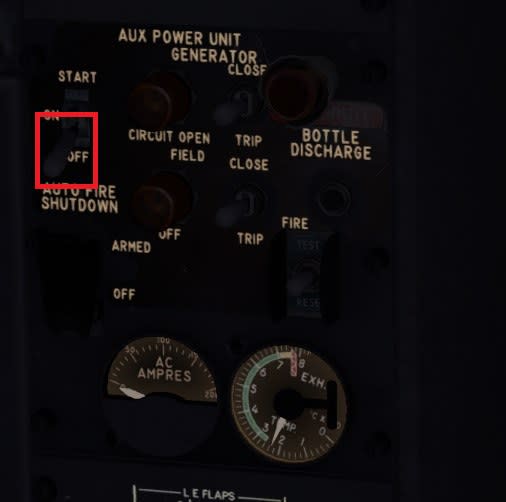

地上のクリアランスをもらってイエローの与圧系を一時的にオンにします。オーバーヘッドの与圧のイエローのところ、ふたがついているELECのボタンを押します。

するとこうしてブレーキが加圧されます。加圧されてから改めてパーキングブレーキをかけて、与圧は再びオフにしておきます。なお、グリーンの与圧系もオンにしてメインのブレーキを働かせたとき、ブレーキペダルを踏むと左右の針はゼロになります。ブレーキペダルを踏んでなぜブレーキ圧力がゼロになるのか。この圧力計はイエローの与圧系の圧力なので、メインのブレーキが働くときにはイエローの与圧系は抜けてゼロになることになっているからです。さらに着陸する時にはギアダウンするとイエローの与圧系が抜けて左右の針がゼロになります。もしゼロにならないと飛行機はブレーキを掛けたまま着陸することになって、車輪が回らずに事故になってしまいます。

与圧をもとに戻しておきます。

なお、エアバスA330のマニュアルを読むとパーキングブレーキの加圧はブルーの与圧系となっていて、イエローの与圧系はA320の場合です。どうもこのソフトではA320のロジックがA330にも使われているのではないでしょうか。このソフトでブルーの与圧系を加圧してもブレーキ圧力は上がりません。

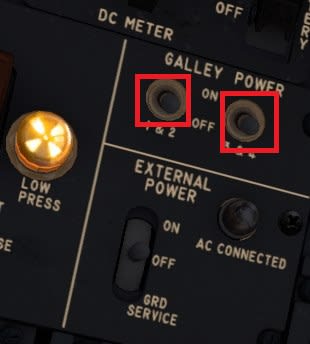

ECAMのスイッチ類は全部上向きにセットしておきます。

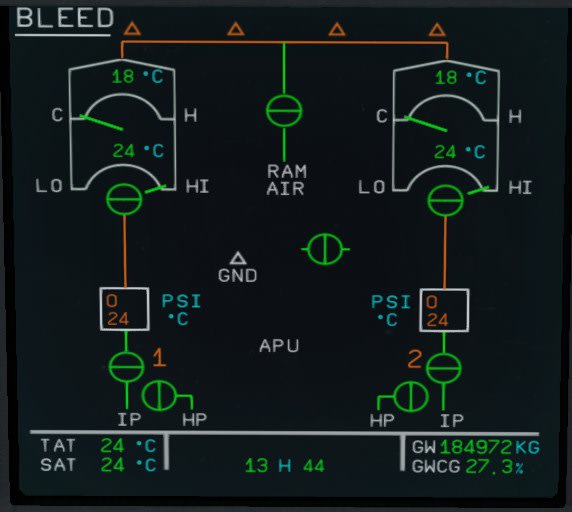

ECAMの画面のチェックです。エンジンオイルの残量をチェック。画面の下の方には外気温(TATとSAT)、現在の時刻、そして総重量と重心位置が常に表示されています。

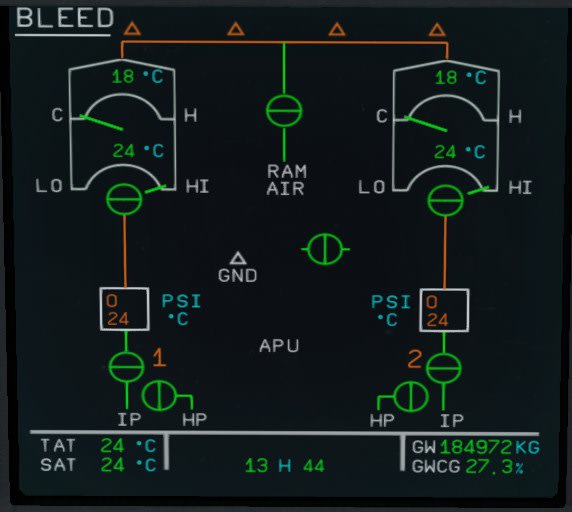

続いて圧搾空気です。

与圧系統。画面が切れてしまいましたが、右上に着陸空港の標高がオートで出ています。

交流電源。

直流電源。バッテリーは充電されて電流が流れていません。

油圧です。圧力は全部抜けています

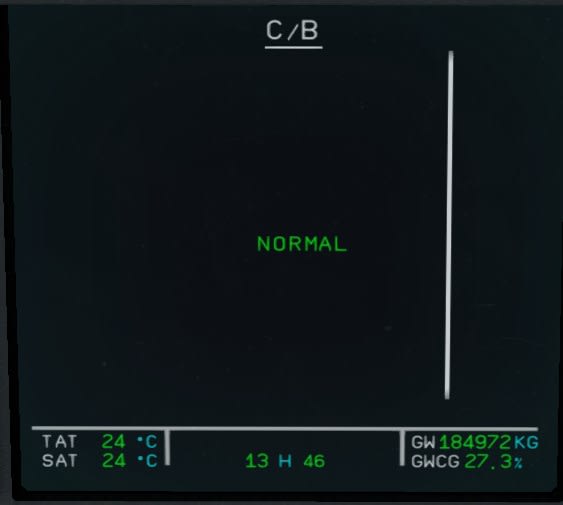

サーキットブレーカーです。ノーマルです。

APUです。まだ起動していません。

機内の空調です。起動していません。

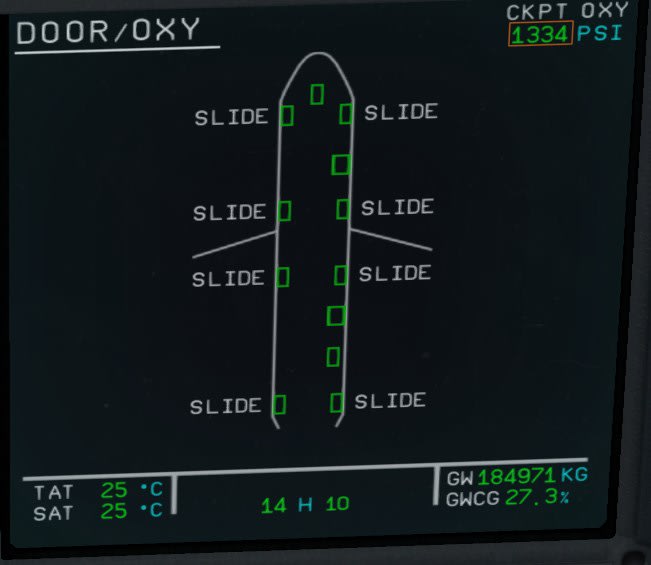

ドアです。各ドアはマニュアルモードになって開いています。それからこのページの右上に酸素の圧力が出ています。規定量以上入っていることを確かめます。

車輪です。全部で10本の車輪がついています。ギアドアが閉まり、ブレーキの温度、タイヤの圧力が正常な範囲にあることを確かめます。

フライトコントロールです。まだ油圧が入っていないので動きません。トリムは設定した3.8アップになっていることを確かめます。

燃料です。まだ両翼の燃料ポンプがオンになっていません。本当はここでオンにすべきでしょうが。量は15トンです。

STSボタンを押します。ステイタスです。何か異常などがあればここにメッセージが次々に出てきます。白線の右側は動かないシステムの一覧です。飛行機は場合によっては一部の機器が動かなくても飛べることになっています。

(つづく)