Flight FactorのB767の最高級バージョンがプロフェッショナル・エクステンディッド・アップグレイド( 2019年12月、プロフェッショナル・モダン・アビオニクス版が発売されました) です。非常に完成度の高いソフトで、本格的に旅客機を飛ばしたい方向けです。随時バージョンアップが行われていますが、X-Plane11.30にはまだ対応していません。しかし実際にはほぼ遜色なく動きますので、この機体についているオートヘルパーを使って、実際に機を飛ばしてみたいと思います。オートヘルパーは具体的な操作手順を示してくれると同時に自動でその操作をやらせることができる優れもので、自動で操作をやらせるときは人は表示の確認などをするだけです。漏れている項目もありますがほぼ完全に動きますので、誰でもこの機体を飛ばすことができると思います。

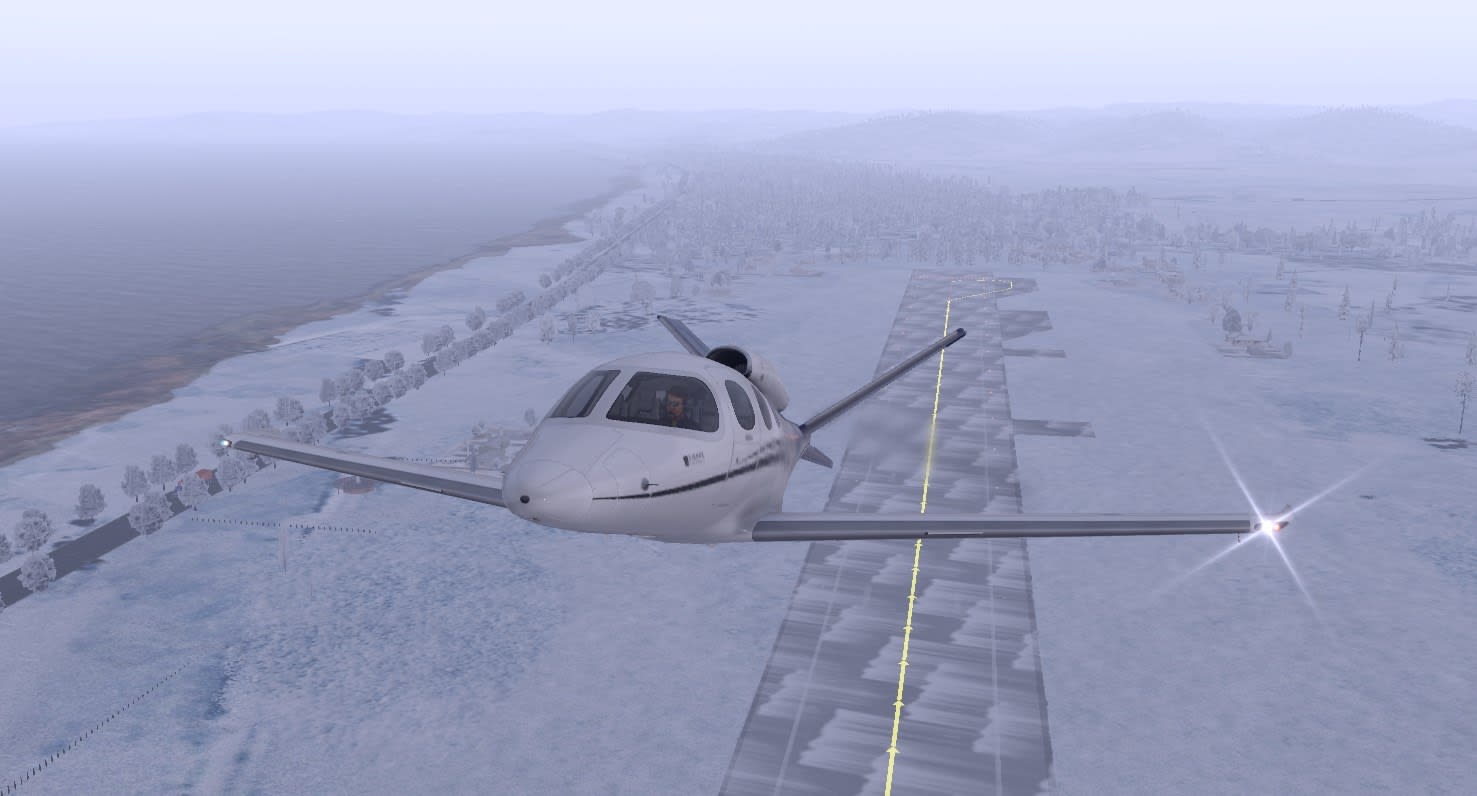

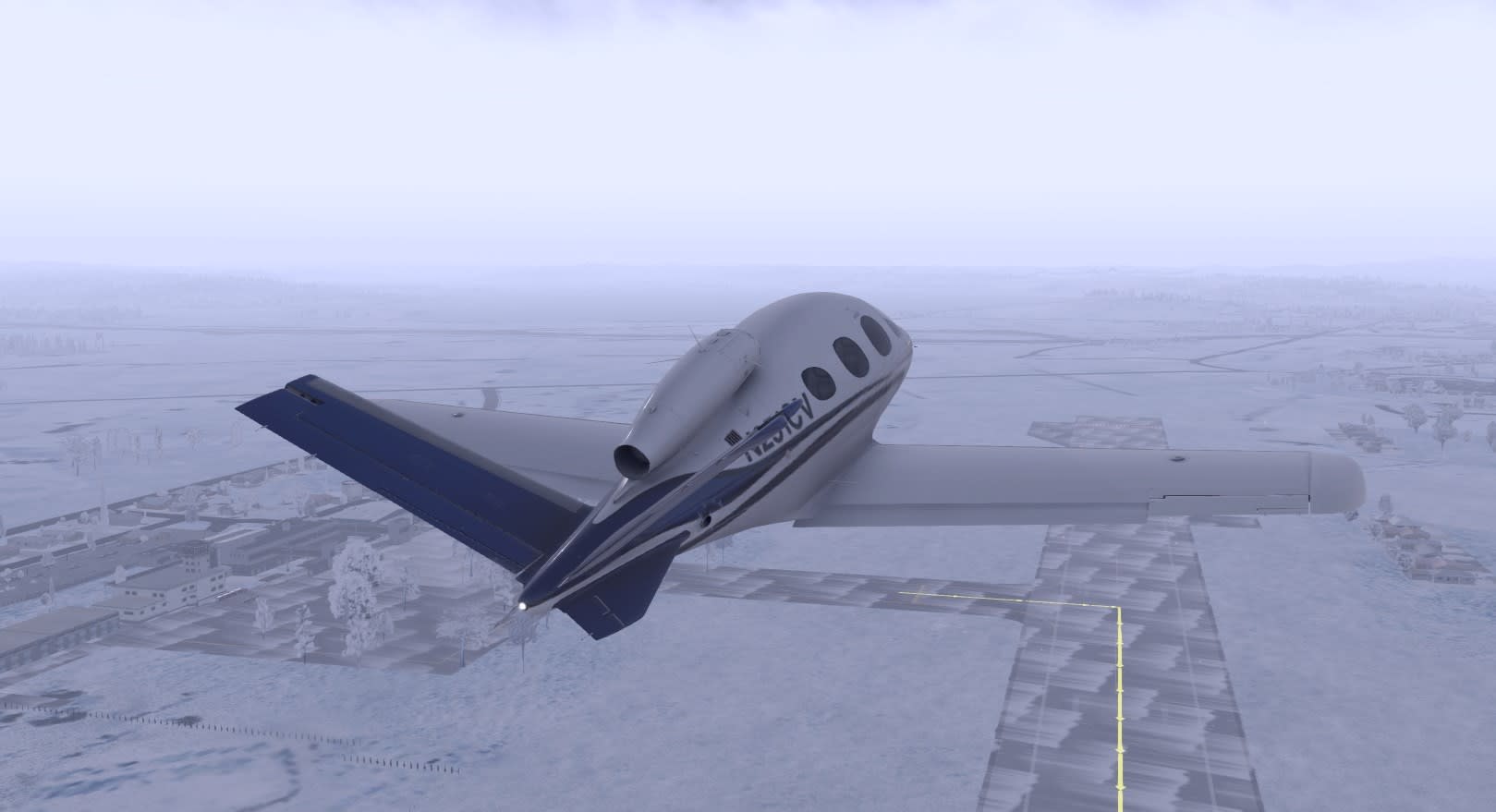

では早速X-Plane11.30のRC2(リリース・キャンディデイト2)(現在の最新版は X-plane 11.41r1)を立ち上げます。今日は強い西風のなか、RJNS (静岡、アドオンが消えた)から九州の対馬空港まで飛ぼうと思います。静岡富士山空港のスポット6番に機体を読み込みます。

機体はANAの塗り分けです。

天気ソフトはActiveSkyXPを使います。HiFi Simulationのソフトで、とても軽くて速くて便利です。

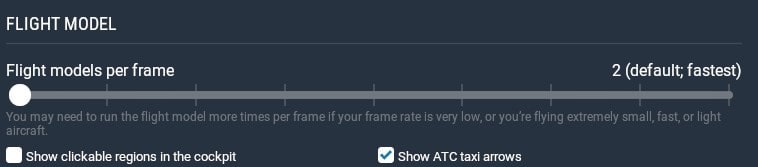

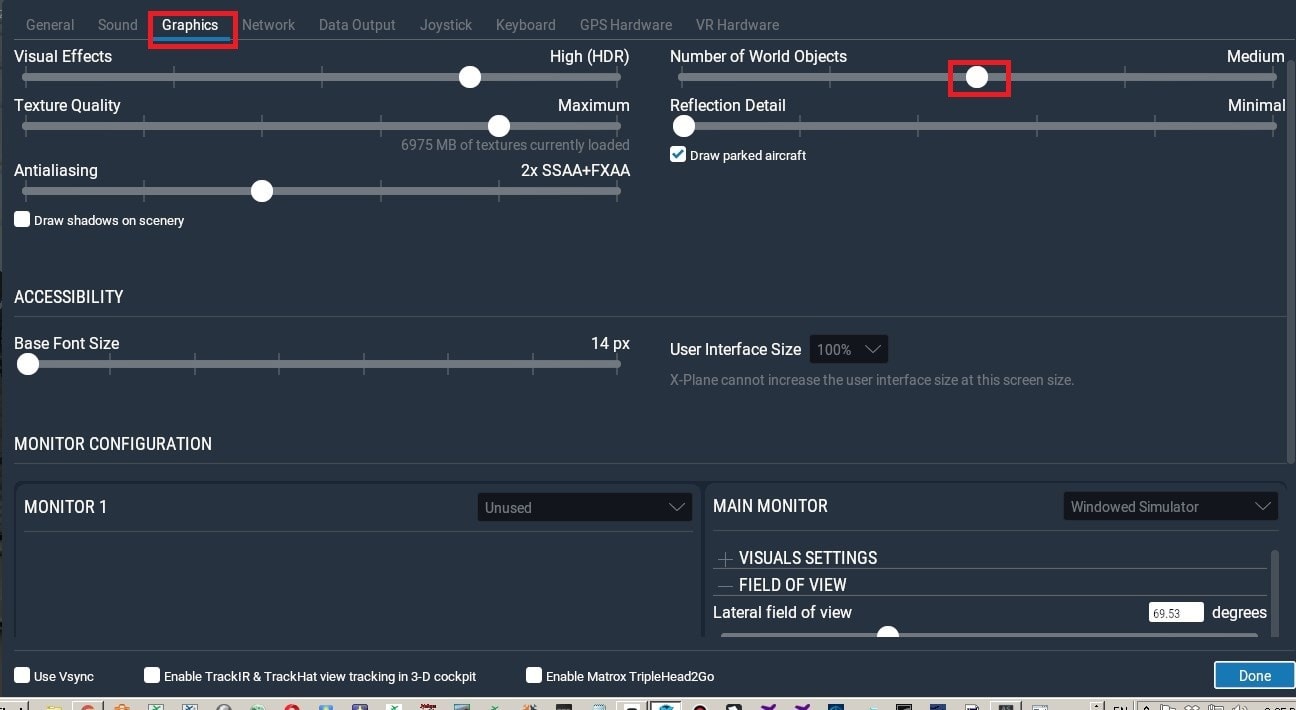

そしてこの機体は結構重いですから、なるべくフレームレートを上げるようにしたほうがいいです。解像度は1360X768にして、フレームレートを上げるプラグイン3jFPS-wizard11 (ver1.3)を入れます。

その設定画面です。フレームレートを最大にするようにしてあります。

グラフィックスの設定です。

ただ、これだと空港や街の景色がさびしいというのであれば、建物の数を1段階増やしておきます。

そしてよりリアルな画面の動きを楽しむために、XPRealistic Proというプラグインを入れます。

このプラグインの設定です。ただし各項目の設定で、Windはやたらにうるさいだけなのでオフにしたほうがいいです。touchdownの前と後の車輪も小型機の雰囲気で上下に動きますからオフにしたほうがいいです。さらにsurface effectも既に機体に設定されていますからオフにしたほうがいいです。エンジンをかけた時に機体がぶるぶる震えるのもオフにしたほうがいいです。

それから季節のテクスチャーを読み込みます。

その設定です。X-Planeのカレンダーに合わせて自動的に季節を入れ替えるようにしておきます。なお、バーチャル・リアリティー(VR)で飛ぶときには、右側のPost FXのチェックは外しておいてください。そうしないとVRで表示できなくてハングしてしまいます。

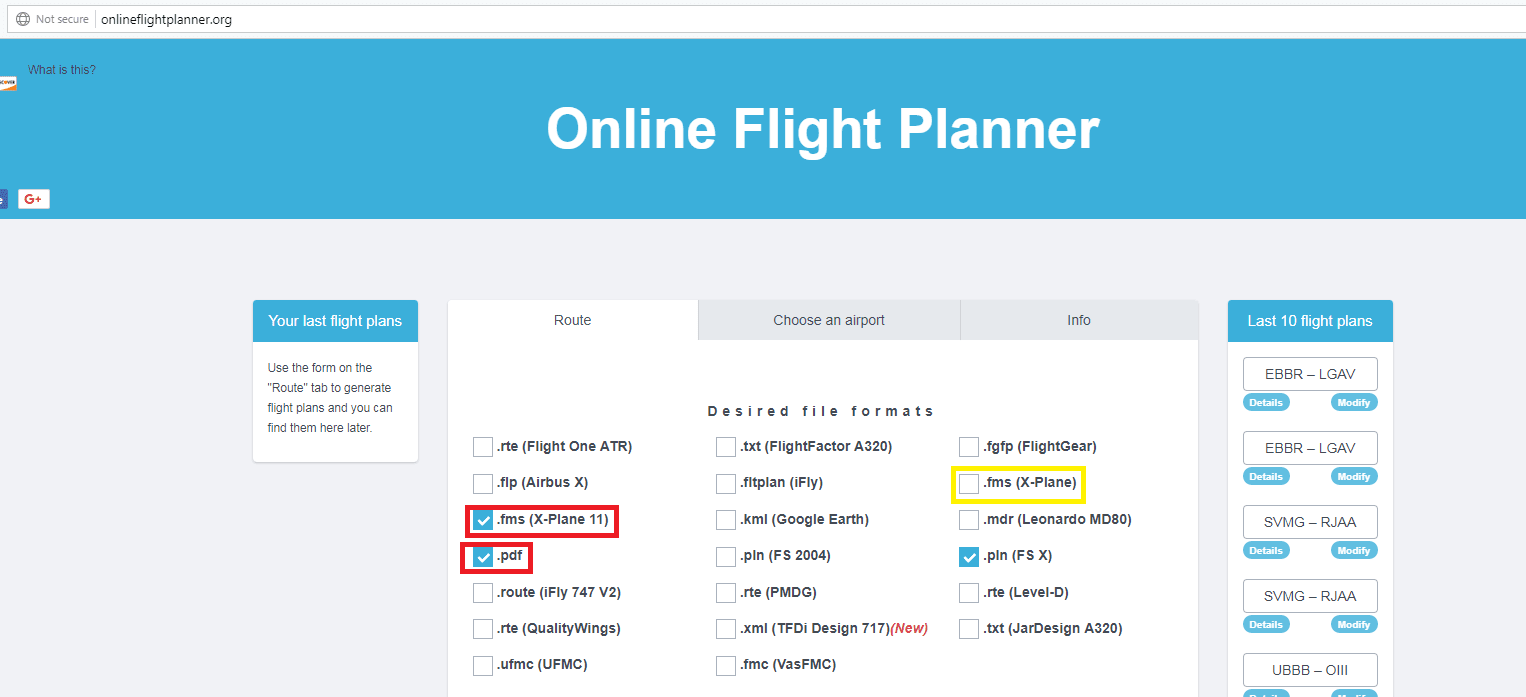

続いてフライトプランの作成です。先日紹介したオンライン・フライト・プランナーは大変手軽です。このあと、機体のFMSに読み込むためのファイルも作成してくれます。

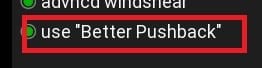

それからプッシュバックに、ベタープッシュバックというプラグインを使います。これは無料で、大変よくできたプッシュバック機能を備えていて、この機体の中から起動することもできます。

ではシミュレーションをスタートさせます。機体が読み込まれています。

コールド・アンド・ダークの操縦室です。

左席にあるパッドをクリックして開きます。X-Planeのプラグインのメニューから開くこともできます。

このパッドは電子的フライトバッグ(EFB)です。これが最初の画面です。セッティングの画面を開きます。

適宜選択し、ベタープッシュバックを機体の中から起動するときにはここをクリックしておきます。ベタープッシュバックを使わない場合はデフォルトでフライト・ファクターが以前から提供しているトラクターを使います。エンジンをかけていると使えないトラクターです。

最初の画面の続きです。チャレンジレベルをゼロにすると意図的な故障はおきません。マウスの車輪を使うことができます。ヨークを隠すことができます。オートセーブを選ぶと機体の状態を次回読み込むときまで保存します。インテラクション・オプションを開きます。

マウスの車輪の動かし方の設定です。一番簡単に動かすのが下に選択しているやり方です。それからこの機体はバーチャル・リアリティーに対応しています。それもX-Planeのオリジナルモードと、当機専用のアドバンストモードの2つから選ぶことができます。後者で飛ぶときにはアドバンスを選びます。

インフライトを選びます。ここでNavigraph Chartのターミナル・チャートを表示することができます。アカウントを持っていればOPTIONSからログインします。空港名を入れるとチャートのリストが出てきます。

読みたいチャートをクリックすると出てきますが、丸をクリックするとタブが出て、次回すぐに読むことができます。これは今日の静岡のSIDです。マジェンタ色の矢印は当機の位置です。

空港の様子です。

次にオペレーションからグランドを選びます。上段が地上作業車です。全部呼び出します(笑)。ゲート・コンフィグはボーディング・ブリッジに接続しているときに使います。

その右端にメインテナンスとあります。これはたとえばオイルや空気が足りない時に補充します。ラム・エア・タービンを出したとき、消火ハンドルを動かしたとき、エンジンの発電機のギアを外したときなどもここをクリックすると元に戻ります。

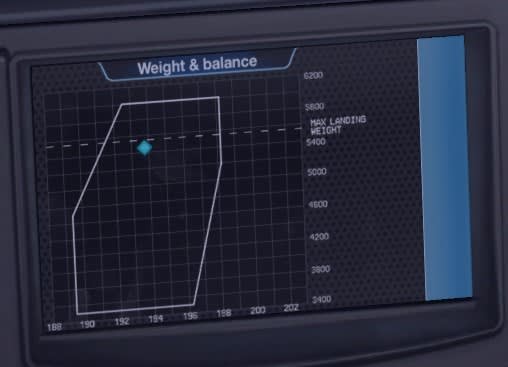

下段は旅客と貨物と燃料の搭載です。今日は旅客225名、貨物17トン、燃料16トンで飛びます。計算されたZFWが130.2トン、GWが146.2トン、CGが26%です。設定してその下のLOAD/UNLOADをクリックすると、搭乗、積み込み、給油が同時に始まります。ここではまだ数字をセットするだけです。

それからオペレーションのエアプレインを選びます。上段ですが、オート・ギアレバーを選ぶと、離陸してギアアップした後、自動的にギアレバーをオフの位置に戻してくれます。またウイングレットをつけることができます。エンジンはPW(プラット・アンド・ホイットニー)、RR(ロールスロイス)、GE(ジェネラル・エレクトリック)から選ぶことができます。ここでは別途行った燃料計算の関係でGEのエンジンを選んでいます。下段はドアの開閉です。開けるところを選択します。

このような状況になっています。ちょっと扉と作業車の関係が合わないところがあります。

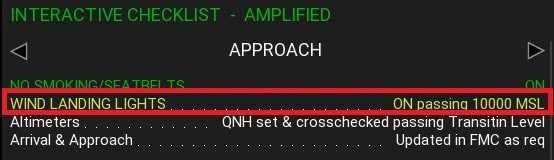

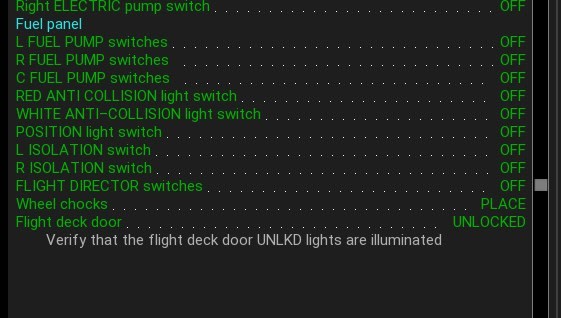

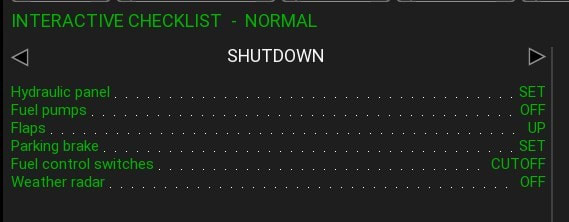

そしてインフライトのチェックリストからノーマルを選びます。ノーマルチェックリストです。最初にプリフライトチェックリストが出てきます。自分で機器を操作して、終わったらこのチェックリストを実行するのが普通ですが、今日はオートヘルパーを使っていきます。

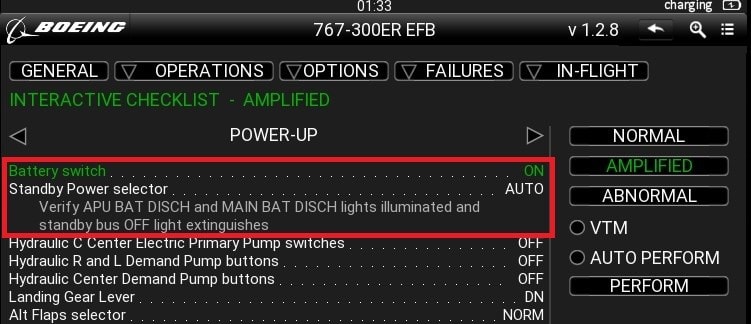

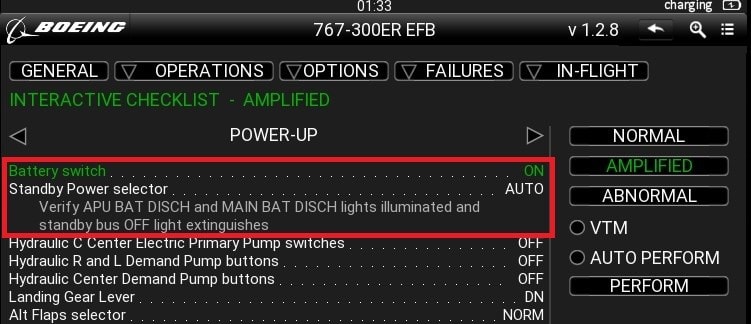

このチェックリストはそのままにしてAMPLIFIEDのチェックリスト、実際にはオペレーションリストを選びます。まずパワー・アップが出てきます。コールド・アンド・ダークですので。最初の項目がバッテリースイッチをオンです。

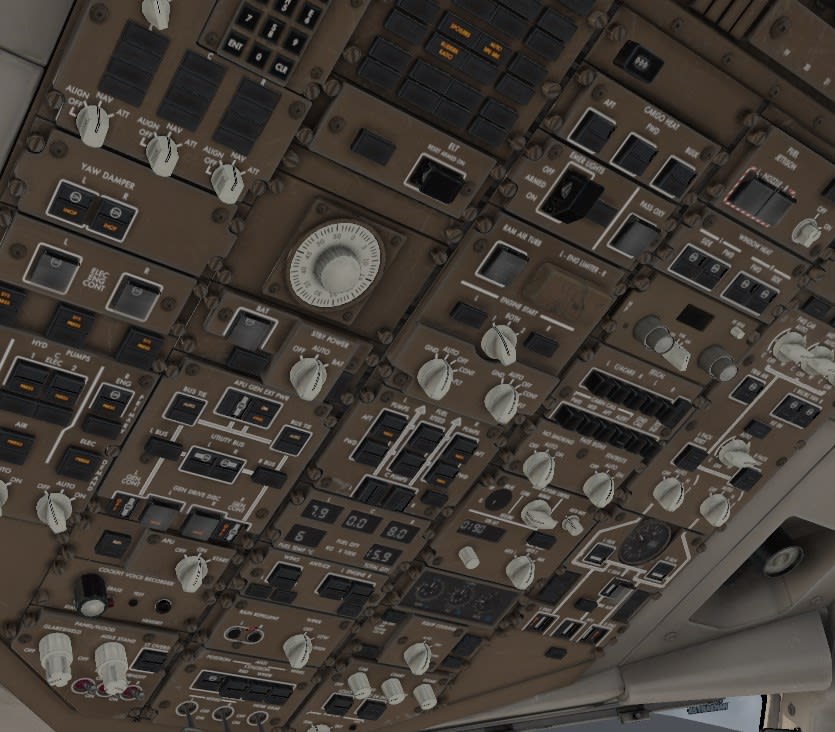

オーバーヘッドのバッテリースイッチのカバーを開けてオンにしてカバーを閉めます。

するとその項目が緑になりました。続いてスタンバイ・パワー・セレクターをオートです。さらにライトの点灯、消灯の確認が必要です。

スタンバイ・パワー・セレクターをオートにします。

で、こうやってひとつひとつ項目を見ながら手でやっていってもよいのですが、右側にオート・パーフォームとありますから、これを選びます。すると、ほとんどの項目を自動で操作してくれます。ここではスタンバイ・パワー・セレクターの次からオルト・フラップ・スイッチまで自動で手順が進み、電源投入の項目が黄になって止まりました。この、黄になったところは人がやるところで、項目を実行してこのラインをクリックすると次に進みます。

では外部電源をつないでありますからそれをオンにして電源を投入します。

そしてこのラインをクリックすると黄色が緑に変わり、このページの一番下まで自動で行きました。APUを自動でスタートさせています。1ページが終わったら右向きの矢印をクリックして次のページに行き、プレフライトの手順をどんどん実行していきます。

IRSも自動でNAVになりますが、ON DCとALIGNのランプの点灯を確かめます。

ECASのメッセージを確認します。

上側ECASの画面を見て、キャンセルボタンを何回か押して黄のメッセージを全部消し、改めてリコールボタンを押してメッセージを表示させます。何ページにもわたっていますが、キャンセルボタンを1回押すと1ページ消えます。そうやって最後までメッセージを見て、普段出てこないメッセージがないか確かめます。

最後のページです。

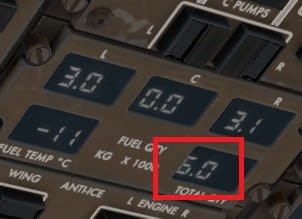

数量の確認です。

下側ECASの右側のボタンを押します。ここでは油圧のオイル量、APUのオイル量、酸素の量を確かめます。

続いて左側のボタンを押してエンジン計器を表示させ、エンジンのオイルの量を確かめます。

ではCDUの設定です。まずイニシャルデータのセット。ちなみにフライト・マネージメント・システム(FMS)を制御するフライト・マネージメント・コンピューター(FMC)と情報のやり取りをする機械が、コントロール・ディスプレイ・ユニット(CDU)です。これらの名前や略字は実は商品名でもあって、エアバスでは違う名前になっています。

CDUの画面の右下のセッティングを選びます。

FMSですが、オリジナルバージョンと機能アップしたPIPバージョンを選べます。オリジナルバージョンにはGPS(GNSS)の機能がついていません。単位はポンドかキロを選びます。数字が倍違うので単位まちがいには要注意です。

なお、CDUは画面から切り離せます。画面をクリックすると切り離されたCDUが出てきます。さらに最新のX-Plane11ではそれをウインドウにして、飛行の画面の外側に出せるようになりました。画期的な進化です(笑)。CDUの上側の四角をクリックするとウインドウになります。

ではMENUボタンを押して最初の画面に戻り、FMCを選択します。この画面に機体、エンジン、航法データの有効期間、プログラムのバージョンなどが出てきます。続いてPOS INITに対応したボタン、右の上から6番目、R6を押します。

引き続きイニシャルデータのセットが続きます。

GPSに現在地の緯度・経度を入力します。本当はチャートに記載の座標を入れますが、簡単には現在の座標をコピー、ペイストします。まずCLRボタンを押して、下の欄の表示を消します。続いてR4をクリックすると座標がコピーされます。それからここに時刻が出ています。ここでは世界標準時で0139。これで機内の時計を合わせます。

コピーされたものが下の欄に表示されますから、R5をクリックしてペイストします。

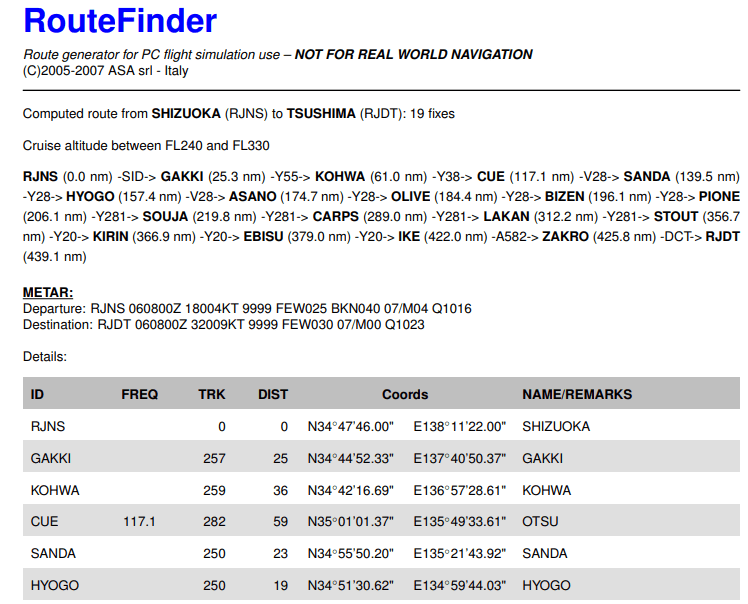

次にRTEボタンを押してルートを入力します。今日は事前に用意したファイルから読み込みます。先に紹介したオンライン・フライト・プランナーで作成した場合には、出発空港のICAOコード、到着空港のICAOコードをつなげたものがファイル名です。ここでは静岡富士山(RJNS)から対馬(RJDT)なのでRJNSRJDTです。下の写真は他のソフトで制作したファイルのため、ファイル名の最後に01がついています。いずれにしろファイル名を入れて、R3をクリックします。すると読み込みます。

ネクストページをクリックすると次々に航路が出てきます。左側に航空路、右側にポイントが出ます。これでよければアクティベイトします。R6をクリックします。

するとEXECボタンが点灯しますから、これをクリックして確定させます。

続いてDEPARRボタンを押して出発、到着経路を設定します。RJNSの出発(DEP)を選びます。離陸滑走路がRWY30で、標準出発経路(SID)がSZE1Rです。

トランジションは選びません。そしてEXEC。

到着は、STARはなしでアライバルがLOC Z Rwy32です。空港南東側からのローカライザー進入です。

ところがCDUにはこの進入方式がありません。上空で新たに設定するとして、とりあえずVORアプローチを選択しておきます。VORアプローチの場合、空港の手前からストレート・インで滑走路に向かうことがありますが、一般的には空港にあるVORまで行って、降下しながらプロシーデュア・ターンをして最終進入に向かいます。選択したらEXECをクリックして確定します。

ではここで搭乗、搭載、給油開始です。EFBからLOADをクリックします。すると背景の音が聞こえて積み込み中・お待ちくださいと出ます。

次の手順です。出発のRNPを確かめろと出ています。RNAV運航に必要な誤差の数字はこのCDUでは表示されていないようです。ですからRNPは確かめられないのですが、コースを確かめることはできます。

LEGSページを押します。SIDやSTARに速度や高度の制限がよく入っています。先ほどのSIDのチャートを見ると1200フィート以上、7000フィート以上という制限が入っています。普通は自動的にそれが読み込まれますが、たまに抜けていたり違っていたりしますから要注意です。

壱岐VOR(IKE)の後はローカライザー進入ですのでVOR進入に出てくるCL32というポイントは出てきません。しかしとりあえずはコースをつないでおきます。2行目で切れているので、まずL3をクリックCL32をコピーします。

続いてL2をクリックしてペーストしてつなぎます。

最後にEXECをクリックして確定します。

そうこうしている間に搭乗、搭載、給油が終了しました。背景の音も消えます。

ではPERFボタンを押してパーフォーマンスの計算です。まず現在のグロス・ウエイト(GW)を測定して表示します。L1をクリックします。すると測定された値が出てきます。同時に測定された燃料(FUEL)の重さと、その結果計算されたゼロ・フューエル・ウエイト(ZFW)が表示されます。

次にリザーブ燃料、最初の巡航高度、コストインデックスを入れます。リザーブ燃料はいくつか計算の方法がありますが、適宜入力します。今日の巡航高度は最初から最後までFL260です。ずいぶん低いですが、強烈な偏西風が吹いていて、上に上がるほど西風が強くなっています。ですから低い高度を飛びます。コストインデックスにもいくつかの計算方法があります。ここでは53を入れます。

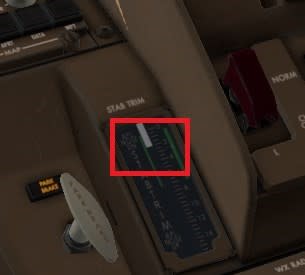

R6をクリックしてTAKEOFFページを出します。離陸フラップは15度です。先ほどEFBに出てきていたCG%を入力します。ここでは26です。すると自動的に離陸時のスタビライザー・トリムの数字が計算されて出てきます。ここでは3.0です。さらにR5をクリックしてセレクトをオンにすると、離陸速度の参照値が出てきます。ここでは参考値をそのまま使います。R1、R2、R3をそれぞれクリックします。入力の欄の小さい字はシステムが計算した数字、大きな字はこちらから入力した数字です。ここまで問題なく入力が終わると、PRE-FLT COMPLETE、すなわちフライト前の入力は終了と出てきます。

今日のV2は147ノットで、自動的にMCPのスピードが147になります。

これでCDUの入力は終了で、Initial Dataをクリックすると下の写真のように操作が一気に進みます。

次に止まるのはシステム・プレッシャーのライトのチェックです。

ここでは油圧3系統にすべて圧力がかかっていないことを確かめます。下の写真の赤枠のところにSYS PRESSと表示があれば油圧は効いていません。

次に止まるのは旅客用酸素のライトのチェックです。これはライトが消えていなければなりません。

消えています。

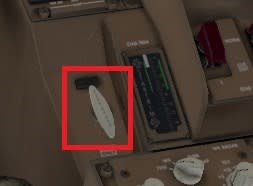

ラム・エア・タービンのカギが外れていないことを確かめます。

ラム・エア・タービンは格納されています。ちなみに、ボタンを押して出したときは、エンジンが止まった状態で先ほど見たEFB上のメインテナンスのボタンを押します。すると正常に格納されます。

ウイングライトを確かめよとあります。翼に着氷の懸念がある時などに点灯して翼の上面を見ます。今日は消してあります。

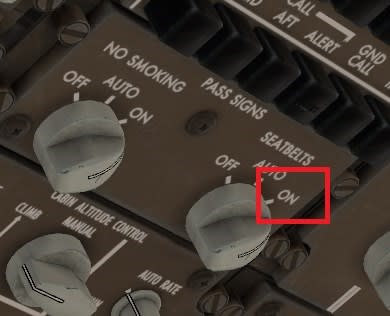

与圧コントロールのオートレートを印に合わせます。

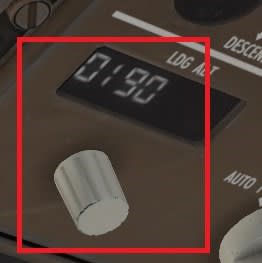

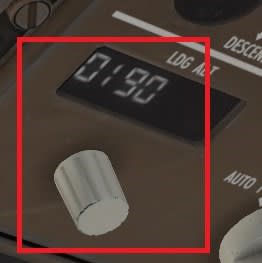

着陸地点の標高をセットします。先ほどのチャートから対馬空港のRWYの標高は182フィートです。

上に丸めて190に合わせます。

乗員用酸素の量を確かめます。

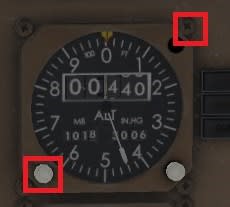

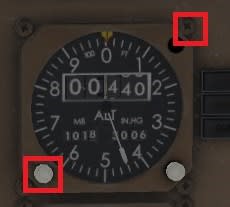

QNHを合わせます。X-Planeの地図を開き、空港をクリックしてDetailsを見ます。するとQNHが出ています。ここでは3006です。

左席の高度計で左下のつまみを動かして3006を合わせ、右上のねじの頭をクリックします。すると右席のQNHを直してくれます。左右の高度計のQNHが食い違っていると警告メッセージが出ます。

左席のスタンバイ高度計のQNHも設定します。

右席の高度計のQNHを確かめます。

その他、飛行計器類が正常な表示であることを確かめます。

自動着陸の表示を点検します。

離陸推力をチェックします。今日は定格推力いっぱいでの離陸です。

エンジンの計器に過熱や過回転の記録が出ていないことを確かめます。

離陸速度の設定を確かめます。

肘掛はクリックすると上に上がります。

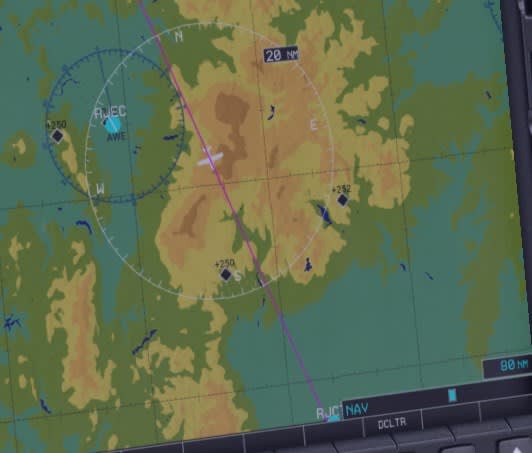

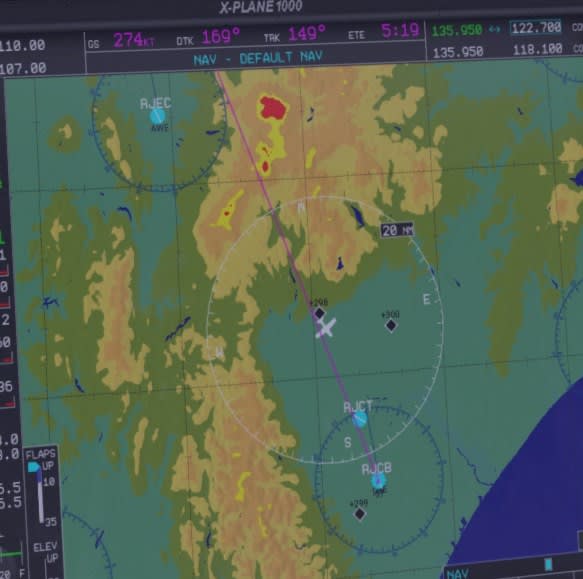

左席のND上の地形表示をオンにします。

このような地形表示になります。

縮尺を動かして確かめ、TFCボタンを押してトラフィック(他機)を表示させます。

トラフィックの表示です。現在はTCASがオフの状態です。ちなみにTAS14ノットでGS0ノット。機体は動いていないけれど、14ノットの風が吹いています。

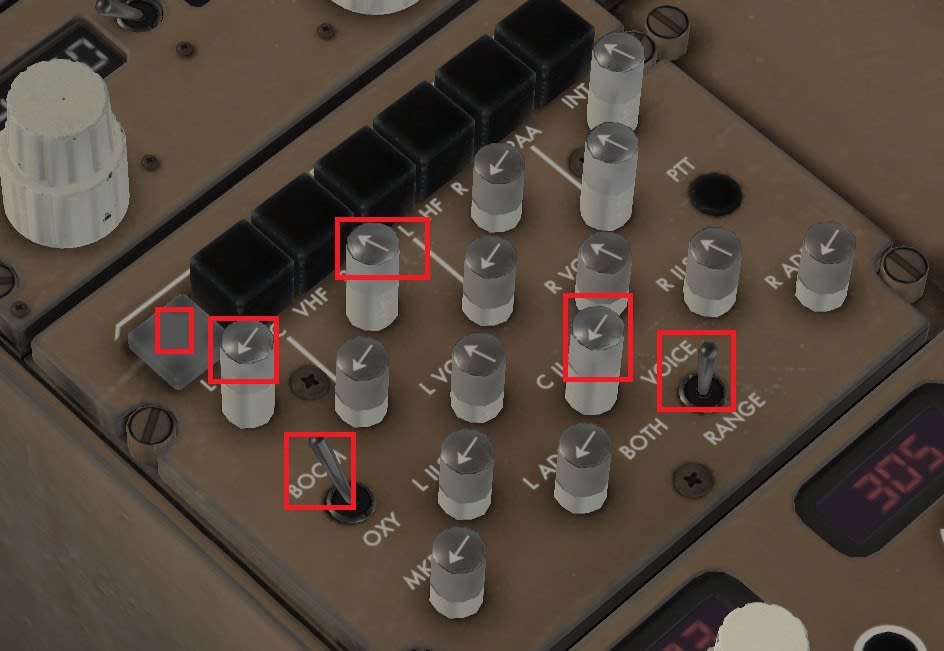

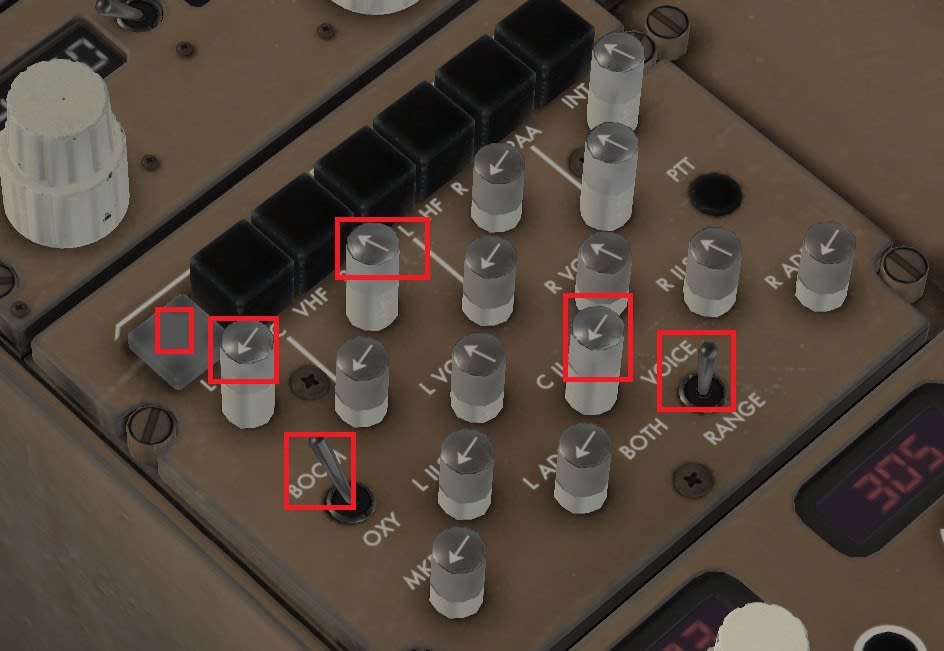

左席のオーディオパネルの設定です。四角いボタンは送信チャンネルの設定で、常にどこか1カ所がオン。今でもたまに航空路管制の周波数で、機長の機内アナウンスが聞こえたりします(笑)。丸いつまみは受信チャンネルの設定で、引き上げると受信状態になり、右に回すと音量が上がります。同時に複数オンにできます。ILSもセンター・アンテナからの音声を聞こえるようにしておきます。受信すると識別符号のモールス信号が聞こえてきます。ブームか酸素マスクかの設定はブームに、音声のフィルターは通常の音声と識別符号と両方聞こえるようにしておきます。

ADFは今や使いませんが表示を確かめます。

エンジンの消火パネルをチェックします。消火スイッチは引く、左右に倒すという動作があります。引いてしまったらメインテナンスで元に戻します。

(つづく)

2

2