X-Plane11はこのブログを書いている時点で公開ベータ版の9が出ています。

X-Plane11には3機のジェット旅客機がデフォルトでついています。B747-400、B737-800、そしてMD-80です。

しかしいずれも制約が大きくバグがあり、実際のようには飛びません。

そうしたなかでX-Plane11のメーカーとも連携したB737-800の改良版が無償で提供されていて、これもまだ改良途上ですがもう少しよく飛ばすことができます。

今日はこの機体で高知から伊丹まで飛んでみたいと思います。

この機体はこのブログページにあります。

このページの下のほうに下記のようなダウンロードのリンクがあります。上がバージョン1.73、下がバージョン1.74のプレビュー3とあります。どちからをダウンロードします。

ダウンロードしたファイルはZIP形式になっていてこんな内容です。

まず以下の場所にあるデフォルトのB737-800のディレクトリーをコピーします。

そしてひとつ上のディレクトリーのなかにペーストします。この時にディレクトリーの名前の後ろにXをつけて、Boeing B737-800Xとします。

このディレクトリーを開き、先ほどのZIPファイルの中味をすべて上書き貼り付けします。これでインストールが完了です。

ではX-Plane11を起動します。起動画面にバージョン番号が出てきます。CPUはすべて64ビット対応です。

続いて新しいフライトを選びます。

これが最初の画面です。6か所に赤枠があります。左の大きな枠は飛行機の設定。右上の小さな赤枠は保守メニュー、その下が飛行場の設定、さらに気象の設定、そして日時の設定。それぞれの設定が終わるとこの画面に戻ってきます。

そして一番右下がすべての設定が終わった時にシミュレーションのスタートを指示するボタンです。

まず飛行機の設定を選びます。そのなかで先ほどインストールしたBoeing B737-800Xを選びます。

右上の赤い四角のなかで機体の塗り分けを選びます。下段の左端が旅客・貨物・燃料の搭載、ひとつ右が故障の設定、右下の小さな枠はここをクリックするとエンジンがかかった状態での起動、クリックを外すとエンジンが止まった状態(コールドアンドダーク)での起動になります。

まず故障の設定です。左下の赤枠をクリックするとすべての故障が直ります。

続いて旅客・貨物・燃料の設定。左下をクリックするとデフォルトに設定されます。燃料は3分の1ぐらい積みます。

最初の画面に戻って保守メニューの設定。ジョイスティックを選びます。左がジョイスティックの調整、真ん中が軸の設定、右がボタンの設定です。さらに左下を選ぶと軸の感度の設定ができます。

これが軸の感度の設定です。左側が感度の設定で、右側が安定性の設定です。一番左にすると何も補完のない状態になります。ジョイスティックを動かして機体が不安定なときは、たとえばすべて30%ぐらいに設定してみてください。

続いてData Outputの設定。ここは特に設定しなくてもよいですが、QNH、気温、風の情報などを常に知りたいときには5番のWeatherの行の一番左の列のところをクリックします。シミュレーター画面の左上に数値が表示されます。

続いてグラフィックスの設定です。右下の赤枠のところの丸印を右にすると画面の視野が広がり、左にすると画面の視野が狭くなります。好みに合わせます。

なお視野を広くしたときにはズームインでいくらでも拡大ができますが、視野を狭くしたときにはズームアウトしても設定した視野以上には縮小されません。

これで保守メニューの設定は終わりです。最初の画面に戻って次は飛行場の設定です。

高知空港のICAOコードはRJOKです。SearchにKOCHIあるいはRJOKと入れると出てきます。右上のCustomizeを選びます。

左下段でRUNWAYを選ぶと機体は滑走路に読み込まれ、RAMPを選ぶと駐機場に読み込まれます。いずれも滑走路の番号、駐機場の番号を選ぶことができます。また滑走路に読み込む場合は、滑走路上、3マイル手前、10マイル手前を選ぶことができます。

このように滑走路上、3マイル手前、10マイル手前を選ぶことができます。

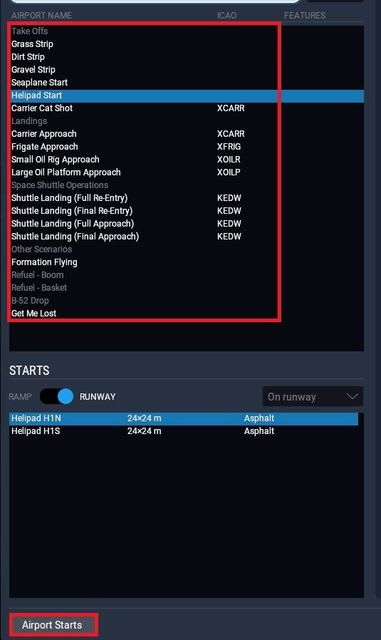

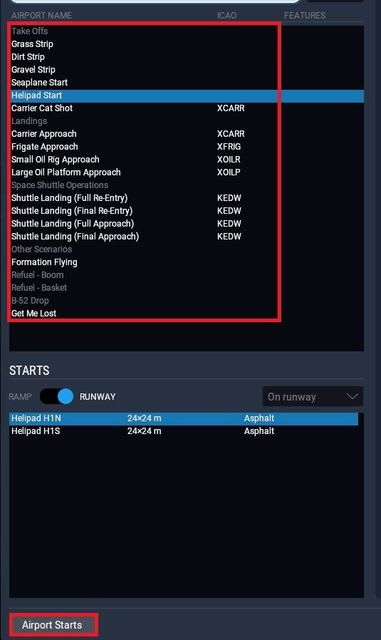

ちなみに一番左下のSpecial Startsを選ぶと特殊な設定が出てきます。

これです。たとえば草原、未舗装、航空母艦、油田、スペースシャトルの帰還、編隊飛行、そして全然知らない所に行くなどです。この画面が出ているときは一番左下にはAirport Startsと出ていますから、それをクリックすると再び飛行場の選択画面に戻ります。

最初の画面に戻って次は気象の設定です。Customizeを選びます。

こんな画面が出てきます。左下の赤枠のところをManually Configuredにすると任意に気象状態を設定できます。

そしてここをMatch real weather conditionsにするとインターネットから実際の最新の気象がダウンロードされます。

上の赤枠のところが読み込みの部分です。通常は15分おきに読み込まれます。Refreshを押すとその時の気象が読み込まれます。

なお以下の解説ではX-AviationのSkyMaxx Pro v4、Real Weather Connector、およびPILOTSのFS Global Real Weatherを走らせています。そのためデフォルトのX-Plane11より雲がよりリアルになっています。

また気象の設定の最初に戻って赤い枠で囲んだ白い丸を動かすことで大まかな天気を設定することもできます。一番左にすると快晴です。

真ん中あたりが曇り。

そして霧。X-Plane11の霧はなかなかリアルです。

そして右端が嵐です。天気を設定して飛びたいときにはこの機能を使うと便利です。

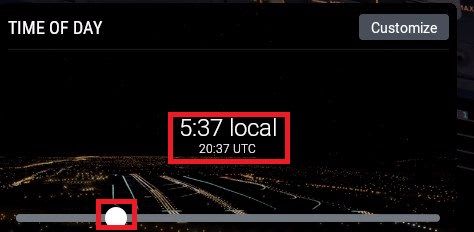

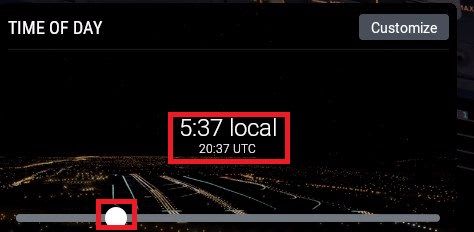

最初の画面に戻って日時の設定です。Customizeを選んで日付を選ぶこともできますが、X-Plane11のデフォルトにはまだ四季のシナリーがありません。時刻は赤い枠で囲んだ白丸で選ぶことができます。

これが夜間です。夜間はとてもきれいです。

日の出です。

日中です。

日の入りです。

では最初の画面に戻ってシミュレーターをスタートさせます。最初の画面の右下の赤枠をクリックします。

出てきたシミュレーター画面の右上にこんなアイコンが出ています。赤枠のところをクリックすると地図が出てきます。別画面にして飛行画面から切り離すことができます。

たとえば地図上で高知空港を選んでDetailsを選ぶと空港の標高、ATIS等の無線の周波数、そして最新の気象がMETAR形式で表示されます。

到着地の伊丹空港も事前に地図上で選んで同じようにデータを見ることができます。伊丹空港の標高は49フィートです。これは後に与圧の設定で着陸地の標高を設定する時に使います。

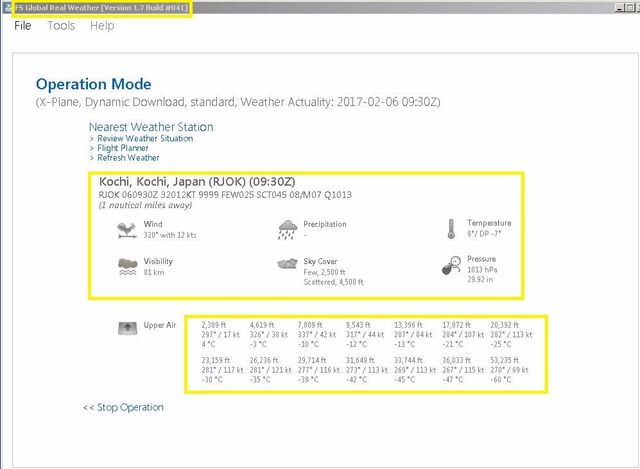

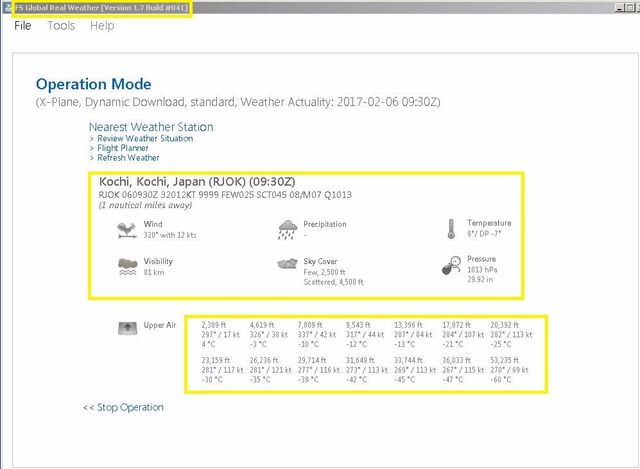

なお、FS Global Real Weatherにはこんな画面が出ます。高知空港の様子です。上空の気温、風も出ます。今日の上空は大変強い偏西風が吹いています。

では機体の準備を始めます。エンジンはすでにかかった状態で読み込まれています。まずパーキングブレーキをオンにします。

これがオンの状態で赤いランプが点灯します。

左席のCOM1で高知のATISを聴きます。先ほどの周波数を無線機に入力します。まず右側のスタンバイの窓に入力し、スイッチボタンをクリックして左側にコピーします。

こうやってATISの周波数が入力されました。デフォルトで音と文字が同時に出てくるはずです。

シミュレーター画面上に文字でも出てきます。QNHは2991です。

ではまずQNHを合わせます。左席を合わせます。同時にスタンバイの高度計のQNHも合います。

続いて右席も同じように合わせます。

次にFMCの入力を行います。画面をクリックするとポップアップします。別画面にして飛行画面から切り離すこともできます。

これが最初の画面です。左右に6つづつボタンがついています。各ボタンは左上からL1、L2、・・・、L6、右上からR1、R2、・・・、R6と呼びます。FMCの右上のネジのあたりをクリックすると別画面になり、飛行画面から切り離すことができます。

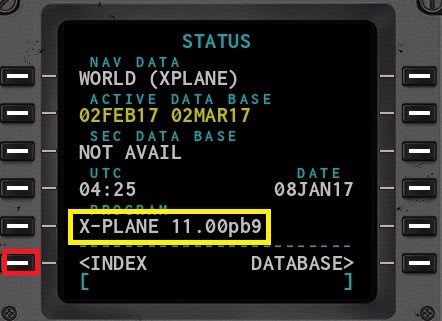

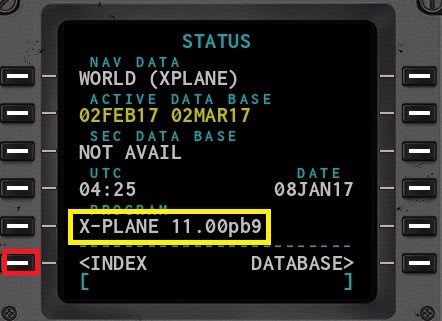

L1のステイタスを選びます。

X-Planeのバージョン番号などが出てきます。

L6のインデックスを選びます。

続いてR1のルートメニューを選びます。

続いてL1のパイロット・ルート・リストを選びます。

続いてL5のフライトプランを選びます。

するとこんな画面が出てきます。必要なところだけ入力していきます。

出発空港が高知(RJOK)、到着空港が伊丹(RJOO)です。それぞれL1、R1に入力します。今回のルートは途中のポイントがBECKYだけですので、BECKYと入力してR5をクリックします。ここが最初のポイントを入力する場所です。

するとこんな選択画面が出てきます。BECKYは地球上に3カ所あるようです。一番上が一番距離が近いBECKYなので、これを選びます。L1をクリックし、右下のEXECボタンの上に青色のランプが点灯しますからEXECボタンをクリックします。

するとこの画面に戻ります。再びEXECボタンの上に青いランプが点灯します。ポイントの入力はこれだけですからEXECボタンをクリックします。続いてDEPARRボタンをクリックします。

この画面が出てきます。まず出発空港の設定をします。L1を選びます。高知(RJOK)の出発(DEP)です。

こんな画面が出てきます。左側がSID、右側が離陸滑走路です。まず離陸滑走路を選びます。今日はRW32から離陸しますからR2、SIDはKARIN1ですからL2を選びます。

このように選択されたらEXECボタンをクリックします。

続いてL6を選んでもう一度先ほどの画面に戻ります。

今度はR2を選びます。伊丹(RJOO)の到着(ARR)です。

左側がSTAR、右側が進入滑走路です。STARはIZUMI、進入はILS32Lを選びます。RWY32LにILSで進入します。

このように選択されますからEXECボタンをクリックします。

つづいてCLBボタンをクリックします。

このページは上昇速度の設定です。10000フィートまでは250ノット、それ以上は290ノット/マッハ0.74です。これはデフォルトで変えられないようです。

右側にトランジション高度が出ています。日本は14000フィートですから14000と入力してR1をクリックします。。

続いてCRZボタンをクリックします。

巡航速度が出ています。300ノット/マッハ0.80。これも変えられないようです。

右側に今日の巡航高度を入力します。FL190です。FL190と入力してR1をクリックします。

そしてDESボタンをクリックします。降下の設定です。速度が設定されています。降下角は2.5度で計算されています。

そしてLEGSボタンをクリックします。今まで入れた情報が出てきます。数ページにわたっているときはNEXTPAGEボタンをクリックすると次のページが見られます。

2ページ目に白枠の四角が並んでいるところがありました。不連続、DISCONTINUITYと出ています。

不連続の埋め方はこうやります。空欄の下のポイントのボタン、ここではL3を(赤枠)クリックします。すると下段の入力欄にポイント名がコピーされます。続いて空欄のところのボタン、ここではL2(オレンジ枠)をクリックします。

青ランプが点灯しますからEXECボタンをクリックします。これで不連続がつながります。EXECボタンを押さないとつながりませんから念のため。

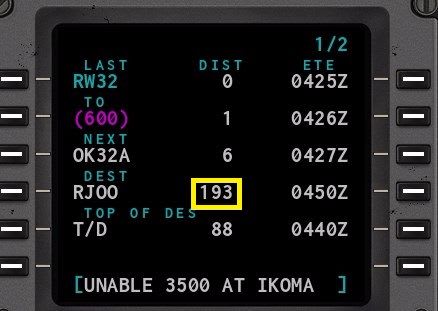

それと同時に以下のようなメッセージが下段に出ました。これはIKOMAで3500になりませんというメッセージです。上のほうにIKOMAの高度は3500となっていますが、計算するとその高度になりませんというわけです。2.5度の角度で降下を続けていますのでもっと高い高度になるのでしょう。これは重要なメッセージで、飛行中にVNAVで自動的に降下していく時にこのあたりでは手動でどんどん降下しないと所定の高度まで降りないということです。忘れないようにしておきましょう。

まだLEGSの2ページ目なのでNEXTPAGEボタンをクリックして次のページに行きます。

3ページ目です。滑走路RW32Lのひとつ前のポイントがMIDOHで、ここで3500フィートになっていれば大丈夫です。そしてゴーアラウンドはIZUMIで5000フィート以上。ぐるっと左旋回していきます。

最終的にゴーアラウンドしてIZUMIで待機するところまで入力されています。

次にND画面(ナビゲーション・ディスプレイ)でコースを地図に表示して確かめます。EFIS(上の操作つまみがある一角)で画面の種類をPLN(フライトプラン)にし、縮尺を10マイルにします。するとND上にコースが出てきます。FMCはLEGSボタンをクリック。R6にSTEPと出ますから、R6をクリックすると順にND上のコースがたどれます。

こうして最後までコースを確かめます。

終わったらND画面をMAP(地図)にし、縮尺のつまみの真ん中をクリックします。トラフィック(他機)が表示されます。

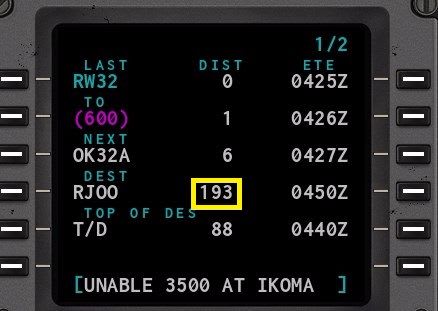

次にPROGボタンをクリックします。

コースの全体像が出てきます。飛行距離は193マイルです。時間は25分ですが通常は遅れてそのとおりにはまずいきません。FMCの設定は以上です。

では着陸灯をオン。

オーバーヘッドの中央右上にあるウインドウヒートとプローブヒート。なぜかデフォルトでオフになっています。

オンにします。

IRSはデフォルトでNAVになっています。コールドアンドダークから起動するときにはIRSの調整を行います。

客室サインをオン。

エンジンのスターターを連続イグニッションに。

ポジション灯・ストロボ灯、そして衝突防止灯をオン。

与圧は必ずAUTOになっていることを確かめます。上段に今日の最高高度、下段に着陸地の標高を入れます。19000と50です。

ではMCPの設定を行います。

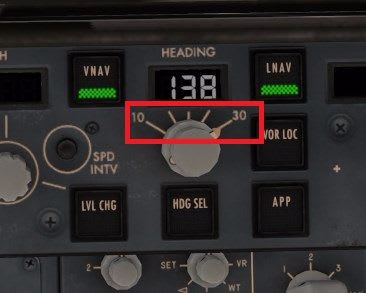

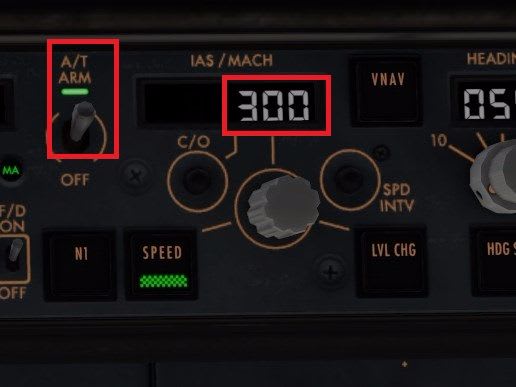

まず左、右の順番にフライトディレクターをオン。速度を145ノットに、方位を滑走路方位の318度に、高度を19000に。そして離陸後は滑走路方位に飛びますからHDL SELボタンをオン。そしてオートスロットルをARM(A/T ARM)に。

N1とSPDの設定はオートに。オートブレーキはRTO。MFDのボタンを押すと中央下段の画面(下側ECAS)に表示が出ます。

これは下側ECASにSYSの画面が出たところです。上から油圧の油量、圧力、そしてブレーキの温度。ここで各舵を動かして舵が正常に動くか確かめます。

ここでATISのメッセージが新しくなってQNHが2994に変更になりました。

左席側を変更します。

右席側を変更します。

上側ECASに搭載燃料が出ています。赤枠の下段に総量22.6トン。上段は左から左側のタンク、中央のタンク、右側のタンクの順に量が出ています。単位はトンです。

スタブトリムです。緑色のバンドの下限にありますが、デフォルトの位置を動かさないほうがスムーズに離陸しますのでこのままにしておきます。

トランスポンダをTA/RAに。

離陸フラップは5度。

左席のオーディオスイッチをセットしておきます。VHF1を送受信にしておき、NAV1とMKRの受信をオンにしておきます。こうするとILSの電波を受信した時に識別符号がモールス符号で聞こえてきますし、アウターマーカー、ミドルマーカーの音も聞こえてきます。

ラダートリム、上下のエルロントリムはすべて中央。

では離陸します。パーキングブレーキをオフ。

左席正面左側に時計があります。通常は経過時間計がHLD(待機)になっています。

上側をクリックするとRUNになり、経過時間計がスタートします。

離陸前のオートパイロットの設定状況です。

では離陸します。スロットルを一番前に出します。エンジン計器が動いていきます。

140ノットほどでゆっくり操縦かんを引き、15度ぐらいの角度で上昇させます。

ギアアップ。緑色のランプが赤に変わります。

マニュアルで滑走路方位に上昇していきます。

1000フィートまでそのままの角度で上がり、VNAV、LNAV、CMDの3つのボタンをクリック。これでFMCにセットしたルートと速度で自動的に飛行していきます。

ギアが上がり切ってロックされると赤いランプが消灯します。

そこでギアレバーをクリックすると、あるいはジョイスティックに割り当てたギアのボタンを押すと、ギアレバーがオフの位置になります。

速度の上昇につれてフラップを上げます。

オートパイロットで上昇しています。速度の設定は10000フィート以下は250ノットですが、速度制限がある場合もありますし、このソフトではいきなり設定速度を大きく上げると速度を上げるために一度降下してしまうので、それを防ぐために自動的に少しづつ設定速度が上がっていきます。まだ離陸後1分。

高知のATISはもういいので、伊丹のATISをセットしておきます。周波数は128.6。

このように伊丹のATISがセットされました。受信範囲に入ると自動的に声とメッセージが出てきます。

NDにレーダーの映像を表示します。雨雲がある時にはレーダーにエコーが出ます。雨や雪や嵐や台風の時に飛ぶと迫力です。

(つづく)