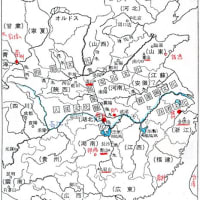

上図、ロシアのポリス・ピオトロフスキー「埋もれた古代王国の謎」:加藤九祚の地図

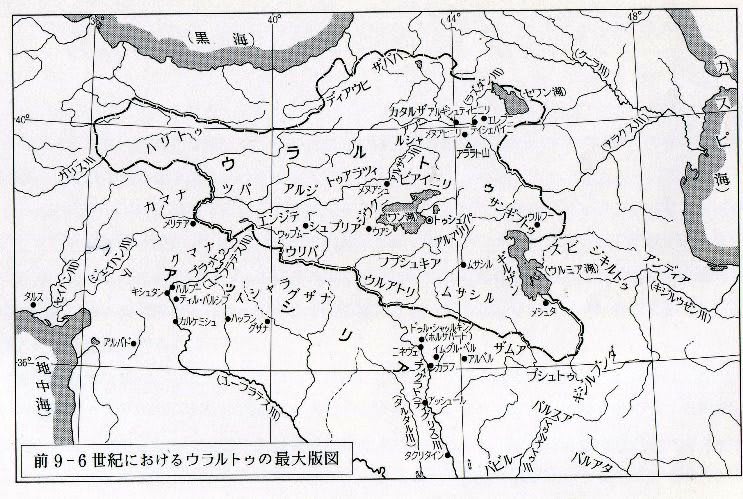

下図、城田俊訳、S・A・プリェ―トニェヴァ「ハザール謎の帝国」新潮社1996

阿蘭人は、カスピ海西に見えます。ハザールの王都:イティル。

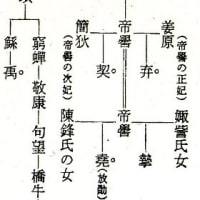

エフタル王アフシュワル

またの名称を、アフシュワンともいう。

ペーローズ1世(在位:459年 - 484年)は、エフタルの支持を得て、ササン朝の王位につき、その代償としてエフタルの国境を侵さないことをエフタル王のアフシュワル(アフシュワン)に約束した。

その後にペーローズ1世は、約束を破ってトハリスタンを占領した。アフシュワルは、ペーローズ1世と戦って勝利し、有利な講和条約を結ばせ、ホラーサーン地方を占領した。地図参照。

484年、アフシュワルは、ふたたび攻めてきたササン朝と戦い、この戦闘でペーローズ1世を戦死させた。(以上、ロシア人の学者ガフ-ロフ「タジク人」1972)

アルメニア人の歴史では、アルメニア王朝エン(en)は、前190年から前65年まで続いていた。

その後、国名を阿蘭に変えて続き、さらに、阿蘭卿国、そして、400年代にエフタルが中国史に初めて出て来た。

519年、北魏僧・宋雲は、エフタル王に会った。643年頃玄奘もエフタル族に会っている。

エフタルは、567年、東ローマと西突厥に挟み撃ちされ、実質的に亡んだ。

その後も、8世紀まで弱体でも続いています。

エフタルの出現が、新しいように見えますが、もっと古くからあった国ではないか。

アルメニア人の歴史は、11世紀頃のもので、韓国の歴史書・三国史記と同じ頃に出来ています。

地名パルサ

アケメネス以前のメディアの時代、キュロスⅡ世の先祖は、ウルミヤ湖の西南近くに居た。(岸本道夫)・・・これでアルメニアと近接します。

地図を見ると、ウラルト王国には、ウルミヤ湖の真南に地名パルサがある。このパルサが、ペルシャ湾沿岸のヘルセポリスのあるパルサ洲に移って行った。キュロスⅡ世の移動先です。

その後、キュロスはメディアを討って、アケメネス朝ペルシャを建てた。

古奄蔡は、前2世紀、ヒルカ二ア洲の北、アラル海とカスピ海の間に出ていますが、元アルメニアの高地アオルソイも居た。これが平地に出たのでしょう。もとは今のグルジア、アゼルバイジャンも含む高地で、当時のアトロハテネ洲、カスピ州あたりです。ゆえ、カルラ信仰を持っていたと思います。

地名スピ

もうひとつの驚きは、ウルミヤ湖の東側に「スピ」地名があります。

婼羌のスピーは、眠るの過去形(パ―リ語)。スピー・フン(イヌ族)。

なんと、アルメニアに狗(イヌ)がいました。

これは、古奄蔡の前身ではないか。下図にアラン人が出ています。

ハザール

のちにハザール帝国が出て来ます。ドン河の河口が王都イティルで、イスラム勢力が北へ広がるのを防いだ国でした。7、8世紀、ハザールは、100年以上にわたってイスラム軍と戦争した。

これ以上に、七海は突っ込めないが、トルコ半島のヒッタイトの鉄は有名で、

前1190年、ヒッタイトは海人によって亡んだ。この鉄は、アフリカやアルメニアの方が古く、ヒッタイトの鉄は、二次的という人の[ブログ]があります。

九州や南韓の鉄が、前1000年に存在する。これは、どういう事なのでしょうか。日本の鍛冶屋は、目一神でした。山海経やヘロドトスには、アルタイに一目(眼)国が出て来ます。

誰か知らぬが、人を介さないと鉄は出来ません。おそらく盧氏と羅氏の先祖でしょう。魏志の末盧國、末羅国と言っても日本人が解らないのは、ここに原因あり。

きょうは、アルメニアのソスランという人物のみ紹介しておきます。

ソスラン Soslan by wikipedia

カフカス(コーカサス)地域の、イラン系のオセット語族の伝えるナルト叙事詩の英雄です。かつての太陽神の神格を持つという。

ソスランは岩から生まれた。ある時、サタナという魔力を備えた美女が、川で洗濯をしていると、向こう岸で家畜を飼っていた男が、美女の股の奥を見て欲情し、近くの岩の上に射精した。岩には子供が宿り、月満ちて、サタナによって赤子のソスランが岩から取り出された。

ある伝説では、ソスランは竪琴と歌の名手で、フェンデュルという2弦の楽器を演奏すると、獣や鳥が集まって音楽に耳をかたむけ、建物の壁は踊り、遠くの山々まで伴奏したという。(山々の伴奏とはこだまのことだろうか。)

このソスランと同格の英雄が、言語的に異なるチュルケス語族の伝承でソスリコという名で語られている。

また、オセット語族は、イラン系のスキタイ民族の系統を引いているという。

ソスラン、ソスリコ。どこかで聞き覚えのある名前です。

そうです、蘇佐之男、素戔鳴烏、の音です。ソとスとの両音を持っていました。

さらに、曾尸茂利、蘇志摩利が関係しています。

須佐之男は、すべからくたすけゆく男です。

ひとつは、すべからくの須。・・・・鬚と関係。

ひとつは、円山:地球半分のミニモデルだから、です。

因果関係があるとかないとか、これを気にせず、綴るだけつづっておきます。

アルタイ語派・・・満語、モンゴル語、トルコ語

日本語、朝鮮語は、アルタイ語派に近似するが、正確には未だアルタイ語派に属するとは認められていない。一点だけ、満語のコクトカシ:日本語クグッと同じで、傀儡です。

日本語は、一体どこの出自でしょうか。

吉田金彦は、1万年前には日本語が列島で話されていたと推定。

日本語は、天皇家が来る前から、文字は無く、簡単な話し言葉(基層語)が話されていた。漢字が入ってボキャブラリーが豊富になった。のちにカタカナ、ひらがなが開発された。

魏志倭人伝のころには、中国と通訳できる日本国内の国は、30国です。当然、史那語と日本語が併存していたとみています。先百済も、国栖、土蜘蛛も、先に列島へ来ていた外来者とみています。

前108年、漢の楽浪郡へ、日本国内の100余り国が行っていました。

日本語は、鬼やらいの難と同様、難儀します。

イヌに聞いても、王とか一とか、いうだけです。それとも、ウー、ウー。

・・・・・フン、フン。