如墨委面

如墨委面

漢音(じょぼくいべん)

呉音(にょもくいめん)とは、なんでしょうか。

1、漢書地理志倭人条

地理志「夫、楽浪海中有倭人 分為百余国 以歳時来献見」云

(それ、楽浪の海の中、倭人あり、分かれて百余り国が歳時を以て、献見したと云う。)

2、漢書「百衲本二十四史 第2巻」

(漢書倭人条の注)

如淳曰く「如墨委面 在帯方東南万里」・・・Aとする。

臣瓉曰く「倭是国名 不謂用墨 故謂之委也」・・・Bとする。

師古曰く、如淳云『如墨委面』 蓋音委字耳 此音非也 倭音一戈反 今猶有倭国。・・・Cとする。

3、魏略云「倭在帯方東南大海中 依山島為国 度海千里 復有国皆倭種」・・・Dとする。

上記は、唐代の顔師古が、漢代の倭人がいう如墨委面を追及しています。

その追跡プロセスは、次のとおり。

1)如淳は、魏の時代の人で、帯方の東南一万里にあるという。

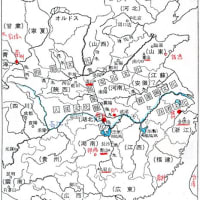

(七海注)帯方県は真番郡の属県であったが、前82年楽浪郡になった。注意すべきこと。如淳は、帯方に郡を付けていない。帯方県を指していた。

2)臣瓉は、西晋時代の人、倭は国名で、「墨の謂い」ではなく、委(い)であるという。

3)師古は、唐時代600年代の人で、委(い)の音ではなく、倭の音は、(当時の)一戈反(カ音)という。今なお、倭国ありとする。

七海の解釈

A,B,Cの記事は、漢代の倭人の国についての種あかしをしています。

Aの東南1万里は、南宇佐。

前82年、真番郡の属県に帯方県あり、楽浪郡が帯方県などを取りこんで拡大している。帯方を鳳山県:沙里院(サリゥオン)とすれば、東南一万里は、直線距離・約750kmで、宇佐市南宇佐(大尾山)辺りとなる。

紀元前の如墨委面は、南宇佐です。何とこれが、漢代の国名の邪馬壹(やばい)國と暴露していた。

その事由は、漢書の倭人、後漢書・倭の邪馬臺(やばたい)、魏志の倭人だから、漢代の倭人は、魏志の邪馬壹(やばい)に同じとなります。

卑弥呼の邪馬壹國から遡ると、後漢では、倭の邪馬臺(やばたい)、107年は倭面土国、57年は倭奴国、5年は倭人、前82年は倭人の如墨委面でした。

これが、邪馬(やば)の壱(初め)の国とする方がふさわしいとみます。

Bの委(イ)は、墨の謂いではなく、委(ゆだねる)の意味で、東夷の性質は、従順とみている。なお、57年の金印に委が出てきますが、印字では、亻偏を省略可、倭と同じです。

Cの顔師古の解釈

倭音の区別。一戈反は、カの音(漢音)です。於為切は、ワの音(呉音)です。

七海の例示

倭:漢音カ、呉音ワ。人:ジン、ニン。伝:テン、デン。

魏志倭人伝の読みは、

漢音「カジンテン」

呉音「ワニンデン」

また、漢代の倭は、カ音でしたが、今なお(唐代になっても)倭国(カコク)が在って、続いていると説く。

経緯は次の通りです。

670年に唐へ遣使。旧唐書や新唐書で、国名の倭国を日本(ニホン)としたという記事が出て来ます。

670年12月、慶州新羅では、倭国が、国号を日本と改めた。倭がみずから日の出る所に近いからという(新羅本記)

(七海注記)この記事は傑作だ! もともと神代紀で、日本と書いて耶麻騰(ヤマト)と定義していたからです。読み方を換えたにすぎない話でした。

Dの「度海千里 復有国、皆倭種」

これは、後漢書倭伝の邪馬臺國(やばたい)の記事をさし、その北方千里にある旧美東町(長登銅山)を倭種としている。

ゆえに、南宇佐から周防灘を度る千里[76.5km]です。

まとめると、邪馬臺(やばたい)国の北、千里に倭種の拘奴国ありとする。

魏志倭人伝では、旧美東町長登銅山が、狗奴国に取り代わっていた。

如墨委面

面は、神代紀で、筑紫の四面のひとつ、豊日別(豊前国)を指します。ゆえに、南宇佐を含む豊前国を指していた。

以上で、漢書地理志倭人条における顔師古の追及・探求は、すべてお見通しでした。

七海の驚きは、なんと、魏志の邪馬壹(やばい)國は、漢代に遡るという記事でした。

つまり、南宇佐は、ヤバ(野馬)の一(初め)の国でした。

経緯をまとめると次の通りです。

前82年、邪馬壹國(やばい国)

5年、 漢の元宗平帝に倭人が遣使。

57年、後漢光武帝に遣使。金印:漢委奴国王。倭奴国です。

98年~168年の倭国の乱は拘奴國の仕業。狗奴が拘奴を支配して乱を収束。

107年、倭面土国、これは後漢書の邪馬臺(やばたい)国と同じ。面:筑紫の四面の一、豊日別:豊前国。

171年、南宇佐に卑弥呼が着任し、邪馬壹(やばい)国王となる。

173年、慶州新羅へ卑弥乎の使者が交際を求めて来た。{新羅本記}

(霊帝168~189年)の光和年間(178~183)に、倭国の乱:梁書のいう奈良に於ける銅鐸破壊事件)

・・・

238年、魏へ遣使(晋書に念押し記事あり、238年で、239年ではない)

247年、卑弥呼崩御(魏志は編年体ゆえ248年ではない)

266年、西晋へ壹與の使者が遣使。

300年頃、時期は不詳だが、壹與の崩御の後は、男子が邪馬壹(やばい)國の王となる。その後、邪馬壹國が存続、後世、大倭の西の政庁大宰府へ移行。

隋書の日出る所の天子、日没する所の天子云々。秦王国は夏華に同じ。

唐代の670年、国名変更して、日本とする。

日本以前、九州倭国および奈良大倭国は、連綿として続いていた。

しからば、如墨委とは、何でしょうか。

後漢書にいう男子は、皆、黥面文身する。

魏志倭人伝にも、文身して、水中のミヅチを避ける。

南史には、那須岳を代表地点とする文身国が在った。

やはり、如墨委は、文(あや)模様の入れ墨と断定します。

重大な記事

註釈家の顔師古が、倭の音をカ、倭国をカコクとする。

魏志では、倭の先祖が夏王朝6代目少康の庶流とするから、倭音は、夏(カ)あるいは華(カ)となる。秦王国は夏華、夏は大の意味で、大漢国に通ず。

<前回の補足>

1中国正史で、唐代まで、邪馬臺の臺を台と記した記録は、皆無です。

2狗奴と拘奴

狗奴の漢音クド、 呉音コゥド。

拘奴の漢音コゥド、呉音クド。

倭人が漢語を話す魏の書記官に、漢音コウドと言わずに、漢音でクドと言った。

これは、後世の日本人を惑わすためにワザとやっています。それでも、倭人は、後でばれるようにしていました。(拘奴から狗奴への推移が証拠です)

フン、紛、糞。

如墨委面

漢音(じょぼくいべん)

呉音(にょもくいめん)とは、なんでしょうか。

1、漢書地理志倭人条

地理志「夫、楽浪海中有倭人 分為百余国 以歳時来献見」云

(それ、楽浪の海の中、倭人あり、分かれて百余り国が歳時を以て、献見したと云う。)

2、漢書「百衲本二十四史 第2巻」

(漢書倭人条の注)

如淳曰く「如墨委面 在帯方東南万里」・・・Aとする。

臣瓉曰く「倭是国名 不謂用墨 故謂之委也」・・・Bとする。

師古曰く、如淳云『如墨委面』 蓋音委字耳 此音非也 倭音一戈反 今猶有倭国。・・・Cとする。

3、魏略云「倭在帯方東南大海中 依山島為国 度海千里 復有国皆倭種」・・・Dとする。

上記は、唐代の顔師古が、漢代の倭人がいう如墨委面を追及しています。

その追跡プロセスは、次のとおり。

1)如淳は、魏の時代の人で、帯方の東南一万里にあるという。

(七海注)帯方県は真番郡の属県であったが、前82年楽浪郡になった。注意すべきこと。如淳は、帯方に郡を付けていない。帯方県を指していた。

2)臣瓉は、西晋時代の人、倭は国名で、「墨の謂い」ではなく、委(い)であるという。

3)師古は、唐時代600年代の人で、委(い)の音ではなく、倭の音は、(当時の)一戈反(カ音)という。今なお、倭国ありとする。

七海の解釈

A,B,Cの記事は、漢代の倭人の国についての種あかしをしています。

Aの東南1万里は、南宇佐。

前82年、真番郡の属県に帯方県あり、楽浪郡が帯方県などを取りこんで拡大している。帯方を鳳山県:沙里院(サリゥオン)とすれば、東南一万里は、直線距離・約750kmで、宇佐市南宇佐(大尾山)辺りとなる。

紀元前の如墨委面は、南宇佐です。何とこれが、漢代の国名の邪馬壹(やばい)國と暴露していた。

その事由は、漢書の倭人、後漢書・倭の邪馬臺(やばたい)、魏志の倭人だから、漢代の倭人は、魏志の邪馬壹(やばい)に同じとなります。

卑弥呼の邪馬壹國から遡ると、後漢では、倭の邪馬臺(やばたい)、107年は倭面土国、57年は倭奴国、5年は倭人、前82年は倭人の如墨委面でした。

これが、邪馬(やば)の壱(初め)の国とする方がふさわしいとみます。

Bの委(イ)は、墨の謂いではなく、委(ゆだねる)の意味で、東夷の性質は、従順とみている。なお、57年の金印に委が出てきますが、印字では、亻偏を省略可、倭と同じです。

Cの顔師古の解釈

倭音の区別。一戈反は、カの音(漢音)です。於為切は、ワの音(呉音)です。

七海の例示

倭:漢音カ、呉音ワ。人:ジン、ニン。伝:テン、デン。

魏志倭人伝の読みは、

漢音「カジンテン」

呉音「ワニンデン」

また、漢代の倭は、カ音でしたが、今なお(唐代になっても)倭国(カコク)が在って、続いていると説く。

経緯は次の通りです。

670年に唐へ遣使。旧唐書や新唐書で、国名の倭国を日本(ニホン)としたという記事が出て来ます。

670年12月、慶州新羅では、倭国が、国号を日本と改めた。倭がみずから日の出る所に近いからという(新羅本記)

(七海注記)この記事は傑作だ! もともと神代紀で、日本と書いて耶麻騰(ヤマト)と定義していたからです。読み方を換えたにすぎない話でした。

Dの「度海千里 復有国、皆倭種」

これは、後漢書倭伝の邪馬臺國(やばたい)の記事をさし、その北方千里にある旧美東町(長登銅山)を倭種としている。

ゆえに、南宇佐から周防灘を度る千里[76.5km]です。

まとめると、邪馬臺(やばたい)国の北、千里に倭種の拘奴国ありとする。

魏志倭人伝では、旧美東町長登銅山が、狗奴国に取り代わっていた。

如墨委面

面は、神代紀で、筑紫の四面のひとつ、豊日別(豊前国)を指します。ゆえに、南宇佐を含む豊前国を指していた。

以上で、漢書地理志倭人条における顔師古の追及・探求は、すべてお見通しでした。

七海の驚きは、なんと、魏志の邪馬壹(やばい)國は、漢代に遡るという記事でした。

つまり、南宇佐は、ヤバ(野馬)の一(初め)の国でした。

経緯をまとめると次の通りです。

前82年、邪馬壹國(やばい国)

5年、 漢の元宗平帝に倭人が遣使。

57年、後漢光武帝に遣使。金印:漢委奴国王。倭奴国です。

98年~168年の倭国の乱は拘奴國の仕業。狗奴が拘奴を支配して乱を収束。

107年、倭面土国、これは後漢書の邪馬臺(やばたい)国と同じ。面:筑紫の四面の一、豊日別:豊前国。

171年、南宇佐に卑弥呼が着任し、邪馬壹(やばい)国王となる。

173年、慶州新羅へ卑弥乎の使者が交際を求めて来た。{新羅本記}

(霊帝168~189年)の光和年間(178~183)に、倭国の乱:梁書のいう奈良に於ける銅鐸破壊事件)

・・・

238年、魏へ遣使(晋書に念押し記事あり、238年で、239年ではない)

247年、卑弥呼崩御(魏志は編年体ゆえ248年ではない)

266年、西晋へ壹與の使者が遣使。

300年頃、時期は不詳だが、壹與の崩御の後は、男子が邪馬壹(やばい)國の王となる。その後、邪馬壹國が存続、後世、大倭の西の政庁大宰府へ移行。

隋書の日出る所の天子、日没する所の天子云々。秦王国は夏華に同じ。

唐代の670年、国名変更して、日本とする。

日本以前、九州倭国および奈良大倭国は、連綿として続いていた。

しからば、如墨委とは、何でしょうか。

後漢書にいう男子は、皆、黥面文身する。

魏志倭人伝にも、文身して、水中のミヅチを避ける。

南史には、那須岳を代表地点とする文身国が在った。

やはり、如墨委は、文(あや)模様の入れ墨と断定します。

重大な記事

註釈家の顔師古が、倭の音をカ、倭国をカコクとする。

魏志では、倭の先祖が夏王朝6代目少康の庶流とするから、倭音は、夏(カ)あるいは華(カ)となる。秦王国は夏華、夏は大の意味で、大漢国に通ず。

<前回の補足>

1中国正史で、唐代まで、邪馬臺の臺を台と記した記録は、皆無です。

2狗奴と拘奴

狗奴の漢音クド、 呉音コゥド。

拘奴の漢音コゥド、呉音クド。

倭人が漢語を話す魏の書記官に、漢音コウドと言わずに、漢音でクドと言った。

これは、後世の日本人を惑わすためにワザとやっています。それでも、倭人は、後でばれるようにしていました。(拘奴から狗奴への推移が証拠です)

フン、紛、糞。