氷点下の日が続いています。お身体こわしている方はいませんかね・・・?

僕もずっと扁桃腺の炎症が長く続いていましたが、ようやく痛みが薄れてきました。

それと同時に鼻が詰まる。中学生の頃からそうですが、11月は夏バテも重なりいつもこんな感じ。

全快まではもう少しですね。――――「おっと!」既に12月3日。短い12月。一日一日大切に過ごしましょう。

今日が貯め込んでいた議員報告の最終日。当然、議員報告はこのあとも、ことあるごとに書いていこうと思いますが、夏場にできなかったお知らせはこれで全て終わります。

今日は今年何度か新聞で紹介されたことでDMOについて、お問い合わせもあったので説明させていただきますね。

******************************************

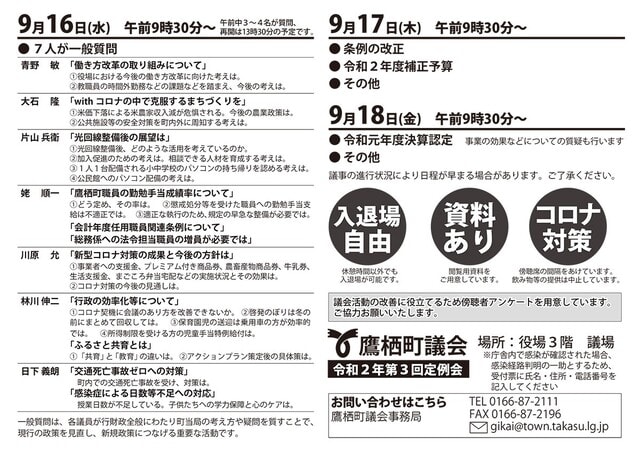

上の画像が観光庁が出す資料の中で「DMOとは?」と言うページに出てくる画像です(小さくて分かりずらいかなぁ~)。

DMOを簡単に一言にまとめちゃえば『新しい観光協会の形』と言っていいようですが、大きく違う点は、今までは各市町村単位に観光協会なるものがあって、たとえ観光スポットがなくても、たとえ観光資源が薄くても、観光協会が村のPRや観光につながる産品の開発や観光客の取り込みを行っていたものを、既存の地域を取り払い、観光客(思惑としては主にインバウンドでしょう)の取り込みを広角的にマネージメント・マーケットしていこうという組織がDMOだと思います。――――「分かりますか?」

???困ったときの『ウィキペディア』と言うことでDMOを検索してみました。

すると、現在は曖昧な表現を含むと言うことでDMOの解説はなし(2020年11月現在)。つまり簡単に説明できないのがDMOと言うことになるので、まだまだ出来たばかりの国の新しい制度ですね。

観光庁のHPを色々と見て行くとDMOは大きく三つに分けられるようです。

広域連携DMO 現在10団体が登録/地域連携DMO 現在83団体が登録/地域DMO 現在81団体が登録(令和2年10月時点)

市町村の垣根を越え、商業、農林漁業、サービス業の垣根も越え、アクティビティや飲食や宿泊の垣根も越え、戦略的に誘客と旅行消費の拡大を目指していこうということのようです。

赤井川村DMOは一番最後の地域DMOを狙っております。登録申請は既に終わり現在は「候補DMO」という位置づけです。

一年一回の実績報告が義務づけられていて、今後の実績を見ながら昇格を目指すってのがルールのようです。

簡単に言っちゃえば、「一番のメリットはお金ですな」。自律的・継続的に活動する為の安定的な運営資金を国から補助金として見込めるようです。

お金目当てに、どの観光地も補助金合戦に名乗りを上げ、「俺も!」「私も!」「僕も!」とDMOの旗を目指して争奪戦が行われていると言った現状ですが、もちろんタダでお金が入るわけではありません。

各DMOは戦略的に観光客を誘引する為、色んなイベントや施設の整備を柱に計画書が出され、モニタリングが実施されているようです。

DMOの大先輩にあたるニセコプロモーションボードは、2007年に立ち上げ5年前から補助金を活用してインバウンドの取り込みや企業誘致に成功してきた先進事例ではないでしょうか・・・?

丁度、昨日、北海道新聞に記事が出ましたので、事例としてご覧ください。

赤井川DMOも「候補」ながら令和2年補助金が下りました。

内容は、『ナイトビレッジ』(イベント)『スノーリゾート&北後志観光ガイドプロモーション』(PR活動)『スキー場間連絡バス及び実態調査』(リゾート間連携)に約1500万円程の補助金が内定しています。

残念なことにコロナの影響で全部の事業ができるのか?見通しが立っていないものもあるようですが、スキー場の連携が計画入りしたのは、ニセコをはじめとした巨大リゾートの仲間入りを感じさせる事業ではないでしょうか。

始まったばかりの事業と言うことと、新型コロナウイルスの影響で、今後の展開は見通しがききませんが、先ずは地域DMOとして村単独で正式登録を目指してもらいたいと思います。

ただ注意点としては、ご存知の通り、キロロリゾートが村の中軸を担う企業なので、キロロの単独の事業にならないようにしなくてはいけません。

「どこまでおこぼれにあずかるか・・・?」ではなく、「キロロと言うブランドが赤井川村のパッケージにどんな効果を生み出すのか・・・?」と言った本来の目的に沿ったものにしたいものですな。

現状はニセコ観光の通過点に過ぎない赤井川村。今後、キロロのアクティビティと農業体験などを通して一日完結型のドライブコーの実現や、キロロと道の駅の連携イベント、更にはDMOによるPR活動と連動して『ふるさと納税』需要の増加。個人的には、キャンプフィールドの開発や、地域資源の掘り起こしなど、素人ながらにも地域の利便性や、村の自然を財産に、観光産業の開発に思いは膨らみます。

このサイズの村だからこそできるDMOを目指し、村の観光産業の窓口として動き出した赤井川村国際リゾート推進協会(これが正式名称です)にちょっと期待してみることにしましょうか?

議員という立場としては、予算や計画が正しく実行されるように、興味を膨らましながら見て行きたいと思います。

議会としては、夏の繁忙期前にフライング気味で動き出したDMOと、それに予算計上した村に対し「待った!」を出しましたが、

既にその問題は解決し、協会運営費の一部として年間80万円の予算を組み込んだことをお伝えして、この赤井川DMOの説明は終わりとさせて頂きます。

複雑な世の中、ニーズも様々ですが、村のサステナビリティの為にも農業と観光産業の融和を、より強固なものにしていきたいですね。

******************************************

今日も一日メディカルな一日になります。素敵にお過ごしください。

◆◆◆ 畑の様子を紹介しています。宜しければフォローをお願いします。

連農園HP(野菜の価格表が見れます) https://yumebatake.sakura.ne.jp/

インスタ(畑の写真を多く掲載) https://www.instagram.com/yukinoren/?hl=ja

Facebook(ブログの紹介) https://www.facebook.com/shigeru.muraji

議員報告をご覧になりたい方はカテゴリー(PC版は左バナー、スマホはトップページ上部)をお選びください。

メールアドレスはHPのトップページ右下に貼り付けてあります。面倒でも連農園のHPからご連絡ください。

僕もずっと扁桃腺の炎症が長く続いていましたが、ようやく痛みが薄れてきました。

それと同時に鼻が詰まる。中学生の頃からそうですが、11月は夏バテも重なりいつもこんな感じ。

全快まではもう少しですね。――――「おっと!」既に12月3日。短い12月。一日一日大切に過ごしましょう。

今日が貯め込んでいた議員報告の最終日。当然、議員報告はこのあとも、ことあるごとに書いていこうと思いますが、夏場にできなかったお知らせはこれで全て終わります。

今日は今年何度か新聞で紹介されたことでDMOについて、お問い合わせもあったので説明させていただきますね。

******************************************

上の画像が観光庁が出す資料の中で「DMOとは?」と言うページに出てくる画像です(小さくて分かりずらいかなぁ~)。

DMOを簡単に一言にまとめちゃえば『新しい観光協会の形』と言っていいようですが、大きく違う点は、今までは各市町村単位に観光協会なるものがあって、たとえ観光スポットがなくても、たとえ観光資源が薄くても、観光協会が村のPRや観光につながる産品の開発や観光客の取り込みを行っていたものを、既存の地域を取り払い、観光客(思惑としては主にインバウンドでしょう)の取り込みを広角的にマネージメント・マーケットしていこうという組織がDMOだと思います。――――「分かりますか?」

???困ったときの『ウィキペディア』と言うことでDMOを検索してみました。

すると、現在は曖昧な表現を含むと言うことでDMOの解説はなし(2020年11月現在)。つまり簡単に説明できないのがDMOと言うことになるので、まだまだ出来たばかりの国の新しい制度ですね。

観光庁のHPを色々と見て行くとDMOは大きく三つに分けられるようです。

広域連携DMO 現在10団体が登録/地域連携DMO 現在83団体が登録/地域DMO 現在81団体が登録(令和2年10月時点)

市町村の垣根を越え、商業、農林漁業、サービス業の垣根も越え、アクティビティや飲食や宿泊の垣根も越え、戦略的に誘客と旅行消費の拡大を目指していこうということのようです。

赤井川村DMOは一番最後の地域DMOを狙っております。登録申請は既に終わり現在は「候補DMO」という位置づけです。

一年一回の実績報告が義務づけられていて、今後の実績を見ながら昇格を目指すってのがルールのようです。

簡単に言っちゃえば、「一番のメリットはお金ですな」。自律的・継続的に活動する為の安定的な運営資金を国から補助金として見込めるようです。

お金目当てに、どの観光地も補助金合戦に名乗りを上げ、「俺も!」「私も!」「僕も!」とDMOの旗を目指して争奪戦が行われていると言った現状ですが、もちろんタダでお金が入るわけではありません。

各DMOは戦略的に観光客を誘引する為、色んなイベントや施設の整備を柱に計画書が出され、モニタリングが実施されているようです。

DMOの大先輩にあたるニセコプロモーションボードは、2007年に立ち上げ5年前から補助金を活用してインバウンドの取り込みや企業誘致に成功してきた先進事例ではないでしょうか・・・?

丁度、昨日、北海道新聞に記事が出ましたので、事例としてご覧ください。

赤井川DMOも「候補」ながら令和2年補助金が下りました。

内容は、『ナイトビレッジ』(イベント)『スノーリゾート&北後志観光ガイドプロモーション』(PR活動)『スキー場間連絡バス及び実態調査』(リゾート間連携)に約1500万円程の補助金が内定しています。

残念なことにコロナの影響で全部の事業ができるのか?見通しが立っていないものもあるようですが、スキー場の連携が計画入りしたのは、ニセコをはじめとした巨大リゾートの仲間入りを感じさせる事業ではないでしょうか。

始まったばかりの事業と言うことと、新型コロナウイルスの影響で、今後の展開は見通しがききませんが、先ずは地域DMOとして村単独で正式登録を目指してもらいたいと思います。

ただ注意点としては、ご存知の通り、キロロリゾートが村の中軸を担う企業なので、キロロの単独の事業にならないようにしなくてはいけません。

「どこまでおこぼれにあずかるか・・・?」ではなく、「キロロと言うブランドが赤井川村のパッケージにどんな効果を生み出すのか・・・?」と言った本来の目的に沿ったものにしたいものですな。

現状はニセコ観光の通過点に過ぎない赤井川村。今後、キロロのアクティビティと農業体験などを通して一日完結型のドライブコーの実現や、キロロと道の駅の連携イベント、更にはDMOによるPR活動と連動して『ふるさと納税』需要の増加。個人的には、キャンプフィールドの開発や、地域資源の掘り起こしなど、素人ながらにも地域の利便性や、村の自然を財産に、観光産業の開発に思いは膨らみます。

このサイズの村だからこそできるDMOを目指し、村の観光産業の窓口として動き出した赤井川村国際リゾート推進協会(これが正式名称です)にちょっと期待してみることにしましょうか?

議員という立場としては、予算や計画が正しく実行されるように、興味を膨らましながら見て行きたいと思います。

議会としては、夏の繁忙期前にフライング気味で動き出したDMOと、それに予算計上した村に対し「待った!」を出しましたが、

既にその問題は解決し、協会運営費の一部として年間80万円の予算を組み込んだことをお伝えして、この赤井川DMOの説明は終わりとさせて頂きます。

複雑な世の中、ニーズも様々ですが、村のサステナビリティの為にも農業と観光産業の融和を、より強固なものにしていきたいですね。

******************************************

今日も一日メディカルな一日になります。素敵にお過ごしください。

◆◆◆ 畑の様子を紹介しています。宜しければフォローをお願いします。

連農園HP(野菜の価格表が見れます) https://yumebatake.sakura.ne.jp/

インスタ(畑の写真を多く掲載) https://www.instagram.com/yukinoren/?hl=ja

Facebook(ブログの紹介) https://www.facebook.com/shigeru.muraji

議員報告をご覧になりたい方はカテゴリー(PC版は左バナー、スマホはトップページ上部)をお選びください。

メールアドレスはHPのトップページ右下に貼り付けてあります。面倒でも連農園のHPからご連絡ください。

。

。

昆虫たちを待ちます。

昆虫たちを待ちます。

。

。

。歯医者と整形のはしご。近くに病院がないのはやっぱり不便ですね。

。歯医者と整形のはしご。近くに病院がないのはやっぱり不便ですね。

。ススキノの飲食店の時短要請もホント可愛そうですね。

。ススキノの飲食店の時短要請もホント可愛そうですね。 に行って、、、なんて予定していましたが、昨日

に行って、、、なんて予定していましたが、昨日 」

」 」

」

」美味しお蕎麦屋さんを見つけましたよーーーーっ!(画像は寿都たことホタテの天せいろです)

」美味しお蕎麦屋さんを見つけましたよーーーーっ!(画像は寿都たことホタテの天せいろです)

」って

」って

が降りてきそうな一日ですねぇ~。

が降りてきそうな一日ですねぇ~。