No,54

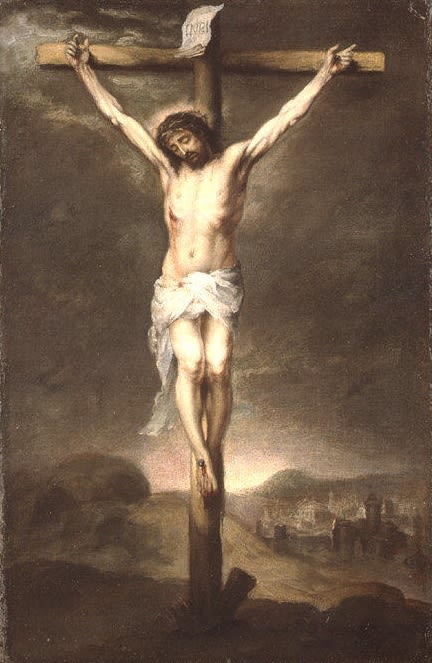

ギュスターヴ・ドレ、「ピア」、19世紀フランス、ロマン主義。

デッサン力と精神性のバランスのとれた画家である。整えられた美は見る者をほっとさせる。挿絵画家としてはA級の技師だ。

近現代的なロマンティシズムもよい。

よけいなことだが、この絵に描かれた女性の印象は、真実の天使の真実の姿に近い。

彼は男性だが、こういう感じの姿をしている。その存在感はまさに女性だ。

しっとりとやさしい。

この世界での彼女の印象も、これに近かったはずである。

これを見ると、彼女を思い出す。

ギュスターヴ・ドレ、「ピア」、19世紀フランス、ロマン主義。

デッサン力と精神性のバランスのとれた画家である。整えられた美は見る者をほっとさせる。挿絵画家としてはA級の技師だ。

近現代的なロマンティシズムもよい。

よけいなことだが、この絵に描かれた女性の印象は、真実の天使の真実の姿に近い。

彼は男性だが、こういう感じの姿をしている。その存在感はまさに女性だ。

しっとりとやさしい。

この世界での彼女の印象も、これに近かったはずである。

これを見ると、彼女を思い出す。