(だれが考えるんですか、こんな記事。)

ほ。あなたではありませんか? もともと西洋美術はあなたのご趣味だ。

(それにしても、あんまりじゃありませんか?)

何、レカミエ夫人を見て、見破ることができなかった人間が多くいましたので、少し本物を見せてあげたいと思っただけですよ。

(やはりあなたの御企画ですね)

何、あなたも荷担しておりますよ。楽しそうに絵を選んでいたではないですか。

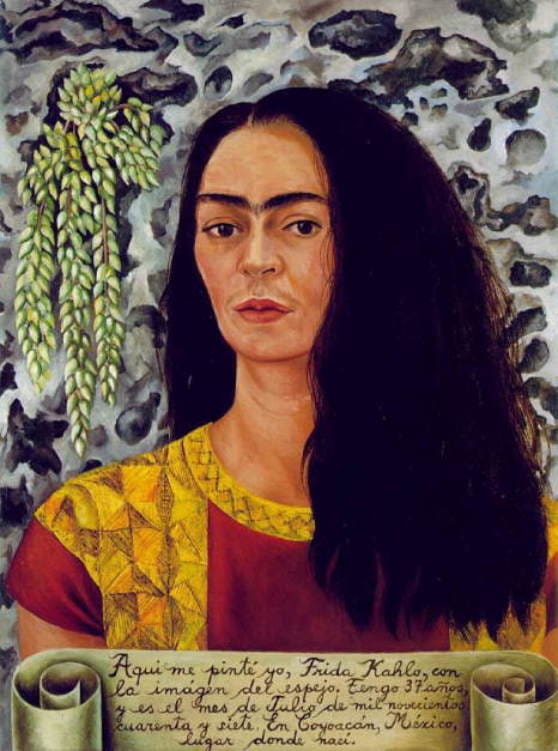

まあみなさん、今日二度目の更新です。ここにあげられる絵は、すべて、モデルとなった女性が本物の美女である絵です。じっくりとご鑑賞ください。

まず冒頭の絵は、「ヴェールの女」、ラファエロ・サンツィオ。モデルはラ・フォルナリーナ、本名はマルゲリータ・ルーティ。賢そうな女性ですな。ラファエロ嫌いの彼女も、このモデルの女性は好きだそうです。

「ゆりかご」、ベルト・モリゾ。モデルは画家の姉、エドマ・モリゾです。なかなかにしっかりした女性のようだ。横顔に、彼女の心を感じませんか?

有名すぎる絵ですが一応解説しましょう。「オランピア」、エドゥアール・マネ、モデルはヴィクトリーヌ・ムーラン。

これも気性のきつそうな女性です。エドマもヴィクトリーヌも画家を目指していたそうだが、さまざまな障害の前に、夢破れたそうです。

「ベアータ・ベアトリクス」、ダンテ・ゲイブリル・ロセッティ。モデルは、エリザベス・シダル。彼女は画家の妻となりましたが、夫の心を愛人ジェイン・モリスに奪われました。ちなみにジェインは偽物です。見比べてみれば、差がわかりますよ。ジェインをモデルにした絵は、どことなく嘘っぽい。関心ある人は、ロセッティで検索してみなさい。

「聖母子と二天使」、フィリッポ・リッピ、モデルは画家と駆け落ちして結婚した、ルクレツィア・ブーティです。なかなかに楚々とした女性だ。画家が一目ぼれするわけです。リッピの絵に愛のころもがほのかにかかるのは、この女性をモデルにしてからです。いや、美しい。

これも捨てがたいので入れました。「すみれのブーケをつけたベルト・モリゾ」エドゥアール・マネ。美しいが勝気な感じの女性ですな。良い絵を描きます。才能ある女性らしい、何か強いものを持っている。マネの周りには、こういう女性が多かったようだ。ベルトはエドゥアール・マネを愛していたが、彼の弟、ウジェーヌ・マネと結婚したそうです。この絵を見ると、彼女の、画家への気持ちが感じられます。人を深く愛することのできる、いい女性だ。愛に耐えることもできる。この瞳を、画家はどういう心で描いていたのでしょうねえ。

ということで、西洋美術史における、本物の美女を描いた絵を紹介してみました。

よく見てごらんなさい。レカミエ夫人と、目が違うでしょう。

いいですか、みなさん、心を見なさい。うそとほんとのちがいくらい、わかるようになってください。

女性のみなさん、今日は厳しかったですねえ。いやあ、わたしは、辛いなどというものではない。

でも、これも、あなたがたのためにいうのです。そろそろやめないと、大変なことになりますから。

女性は、心です。心の美しさこそが、美です。本来ならばそれが、姿そのものとなって出てくる。心の形がそのまま表に出ているこれらの美女たちを、よく見てください。女性の美とはどういうものかを、学んでほしいものです。

これがわかる人が、いればいいのだが、まだまだ、見栄えにだまされる人間は、多いのですねえ。どう思いますか、真実の君。

(……何をどういえと言うのですか。こんなことをして、いいんですか?)

いや、忘れておりました、あなたを。あなたも真実の美女でしたな。

(もうだめです。わたしは。あなたはやることが、ひどい。)

愛ですよ。これも。

ふ。