NPR81エルフ…

エンジンは4HL1。

エルフに限らず…

いすゞ車に多いトラブルとしてよくあるのが冷却経路へのエンジンオイル混入…

多くのエンジンがエンジンオイルなどの油温上昇対策としてエンジン冷却水を利用した水冷方式を採用しており…

水冷という構造上、オイル経路と冷却水経路が重なり合う部分が必ず出てきます。

当然、その重なり合った部分はオイル経路と冷却水経路双方からお互いが混入しないようにシールされてるんですが…

そのシール部が劣化すると冷却水経路にエンジンオイルが混入したり、逆に冷却水がオイル経路に混入したりします。

正直、他メーカーのエンジンではあまり見ない故障ですがいすゞ車には頻繁に起きます…

少なくとも私はいすゞ車でしかこの症状を見た事がありません。

実は今回の車両は3ヶ月前にオイル混入でウチのメカニックA氏がオイルクーラーの修理をしたんですが…

その後の3ヶ月点検でオイル混入が改善されていない事が判明…

このまま使用し続けるとオイル混入で早期劣化したホースがパンクする可能性大なので、お客様に現状を説明し再度車両を預かり修理する方向になりました。

とはいえ3ヶ月前にオイルクーラーを修理してるのにまだ混入するって事は別の箇所の可能性もあるよな…という事でフロントケース部のシール部も疑い同時に修理する事に。

ちなみにノズルチューブもオイルと冷却水が紙一重の部分ですが、ココは構造上冷却経路側の方が圧力が高いのでオイルが侵入するというよりは冷却水がエンジンオイルに混ざる症状の方が強いです…

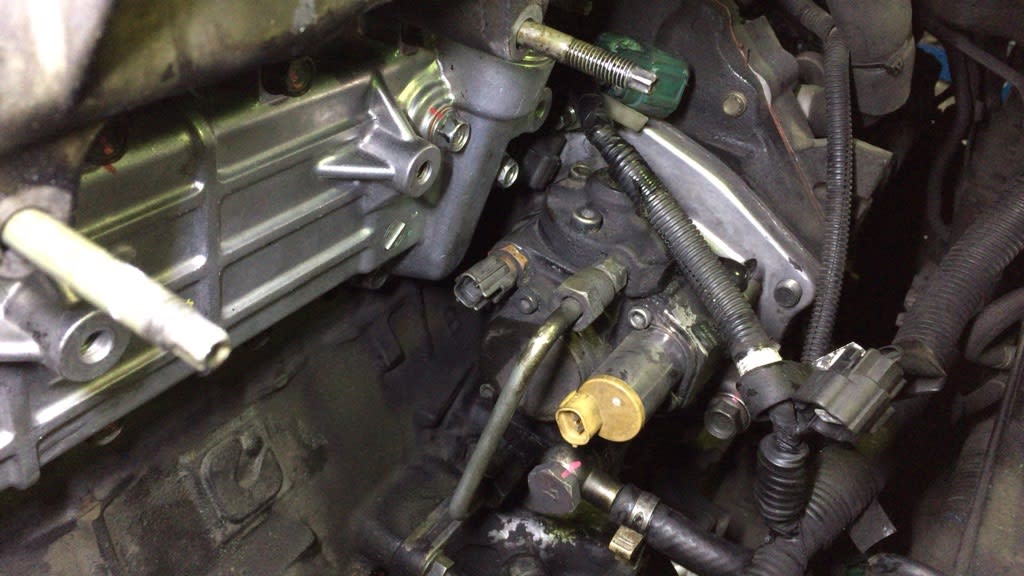

作業の方は写真が撮れていなかった為、かなり中途半端なところからですが…笑

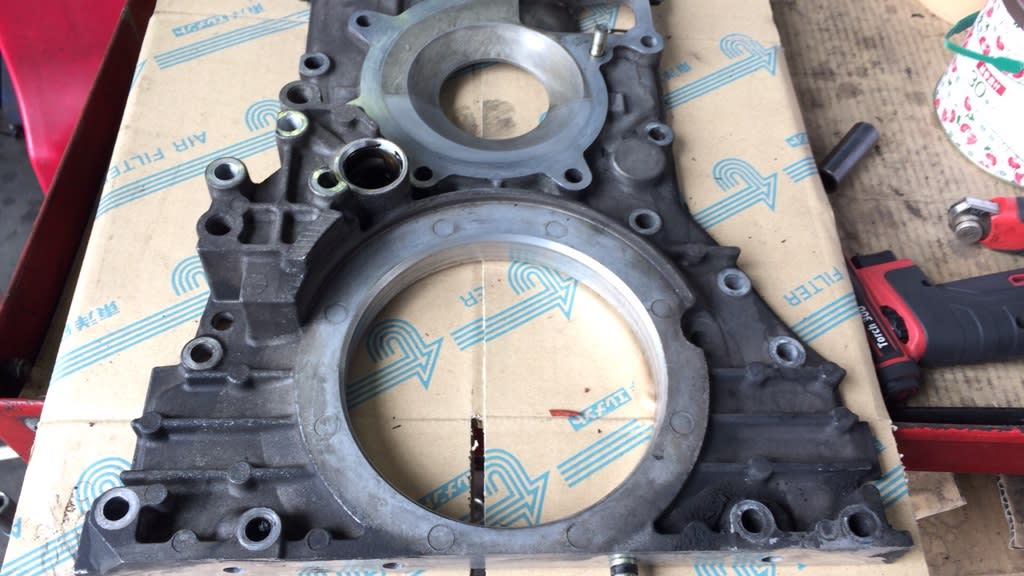

オイルクーラー周辺やフロントケース周辺を取り外し。

現車はインディペンデントサスなのでフロントケース取り外しは正直手間がかかります…

フロントケースの取り外しにはオイルパンを取り外す必要がありますがインディペサスの場合クロスメンバーが邪魔でエンジンを吊り上げないとオイルパンが外れません。

更にはステアリングラックも邪魔なので取り外します…

エンジンを吊り上げるため、マウントを取り外すと右側は見事に破断しておりました…

こちらはついでに新品に交換します。

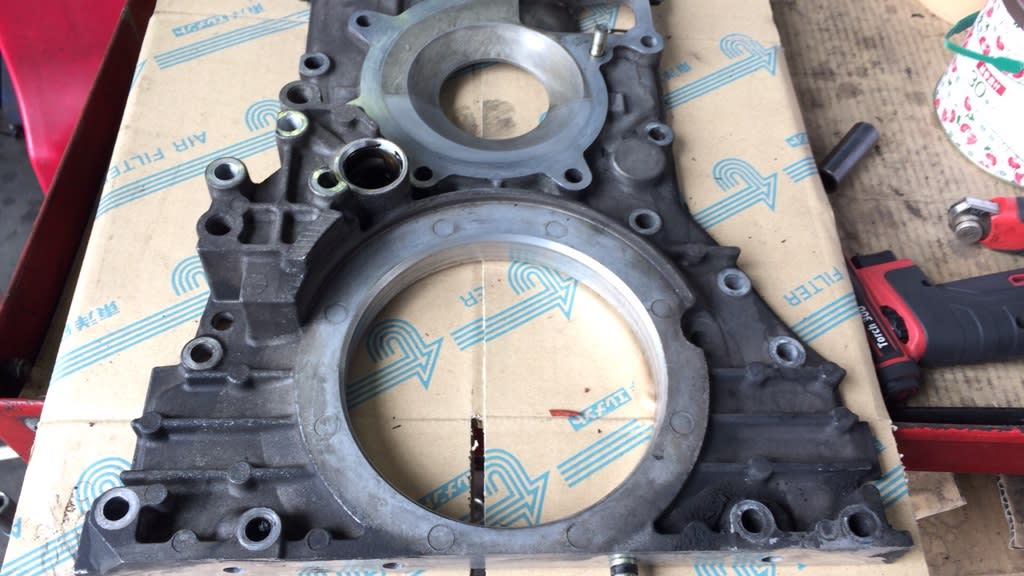

フロントケースやらオイルクーラーも取り外し。

オイルの回ったラジエータはラジエータ屋さんにオーバーホールしてもらいます…

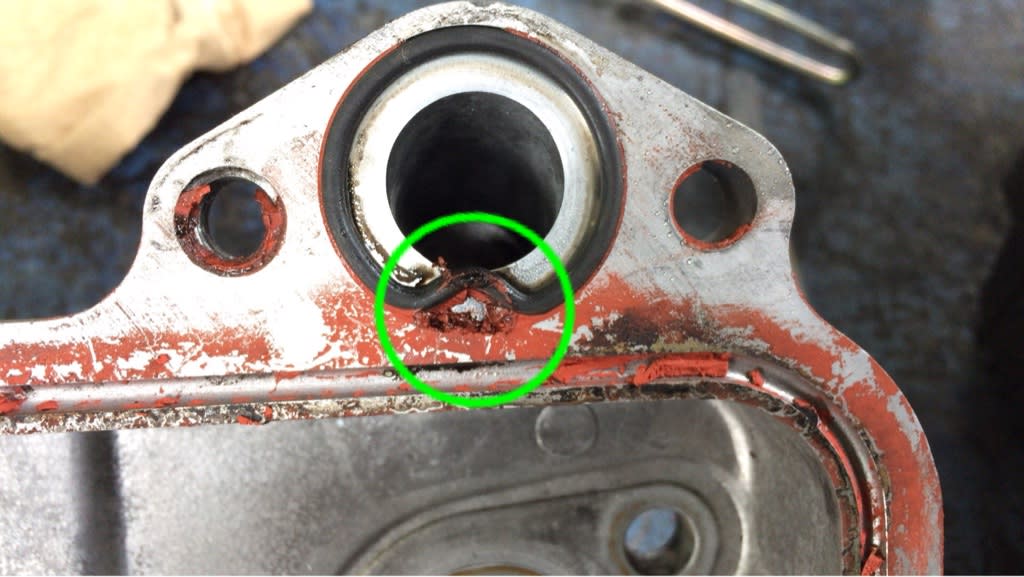

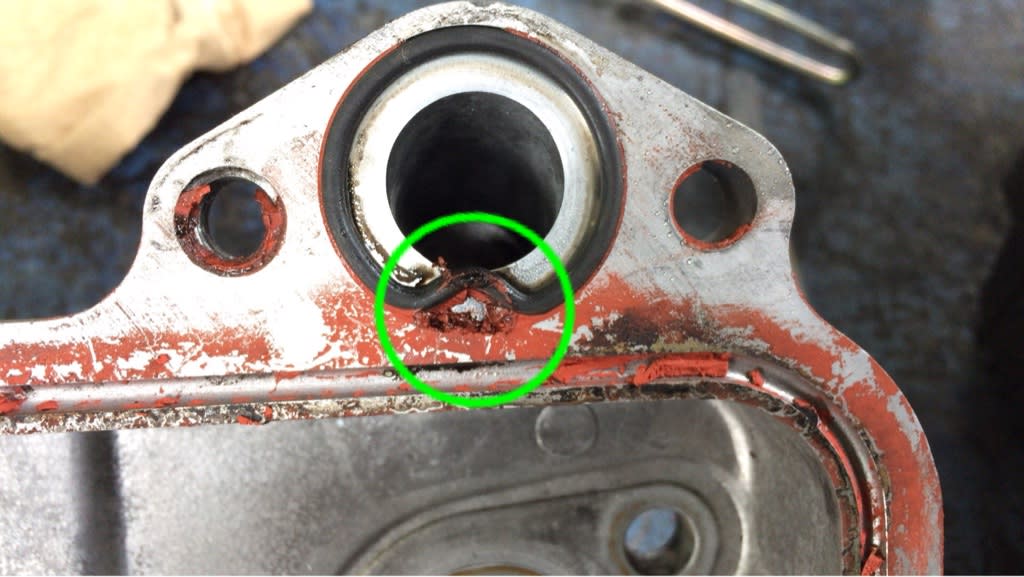

で、オイルクーラーハウジングを掃除しようとした時に原因を発見。

ハウジングのOリングが変形してる…

ココからオイルが侵入したのは間違いなさそうです…

それよりこの状態を見てもう分かる方もいると思いますが…

原因は以前オイルクーラーの脱着作業を行ったI氏のミスです…

恐らくボンドの塗り過ぎでしょう…

ハウジングを取り付ける時に塗り過ぎたボンドが押し出され、その押し出されたボンドがOリングを変形させたんでしょう…

中には多めに塗っておけば安心だろう…と必要以上に塗るメカニックもいますが、ボンドは多過ぎても少な過ぎてもダメ…あくまでも適量です。

整備書にもボンドを塗る時にここのOリングに付着しないようにと注意書きがあります…

もちろん整備書のように数mm幅で一定で完璧に塗る事は人間の手では不可能ですが、今回はボンドの塗布量の重要性が分かる事例ですね…

念の為コアのリークテストもしましたが問題なさそうです。

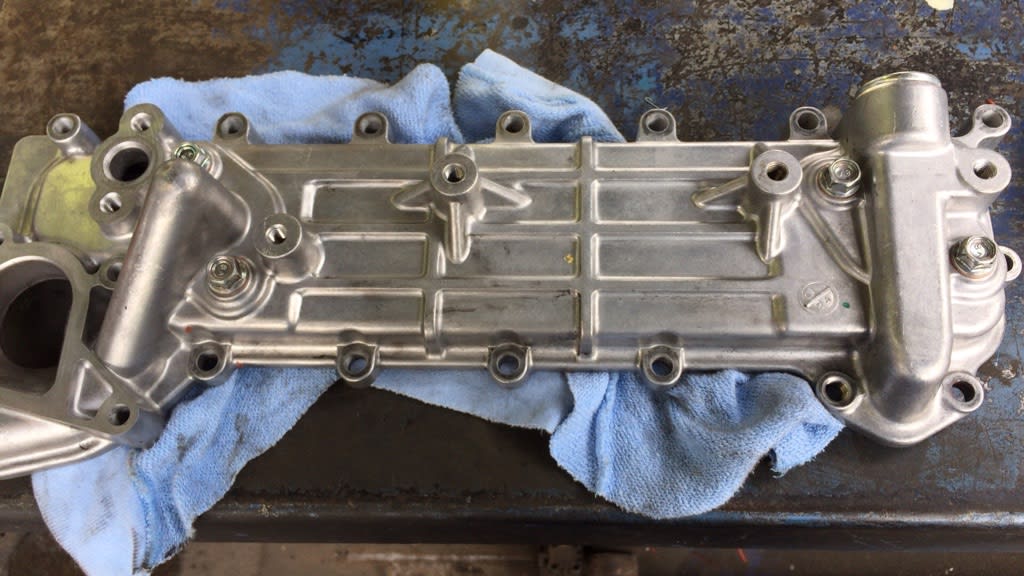

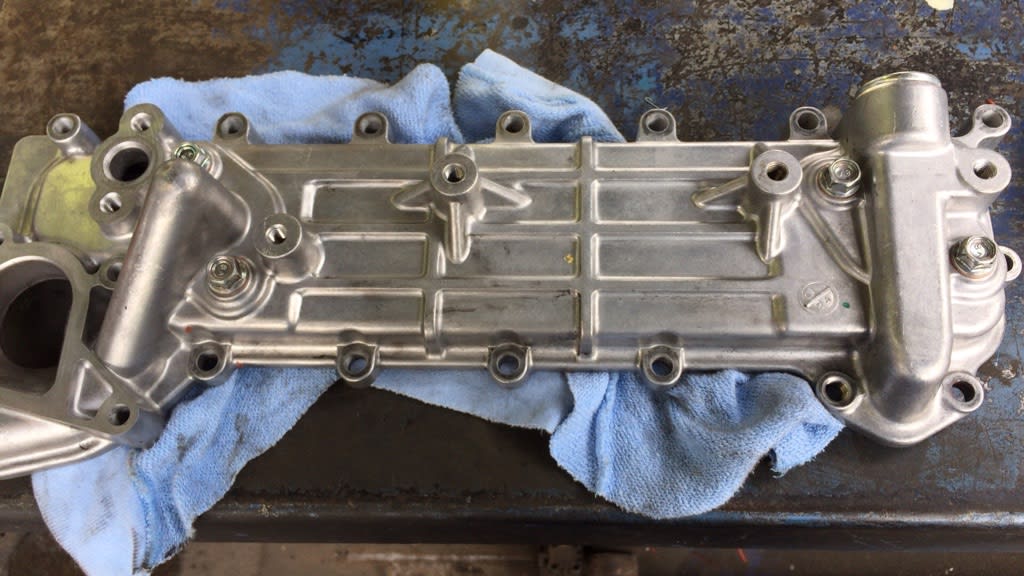

ハウジングやフロントケース類を洗浄して…

コアの組み付け…

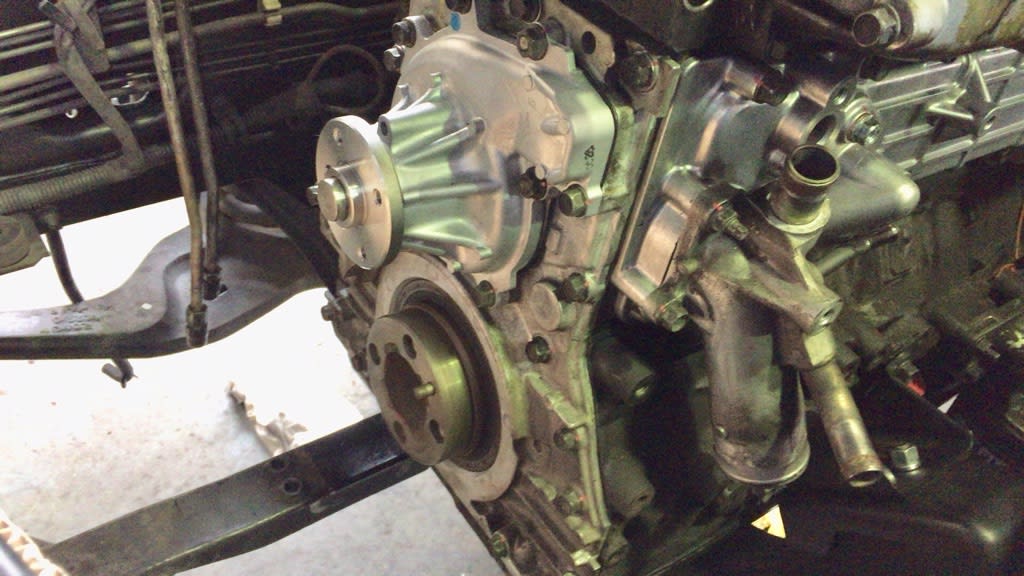

エンジンに取り付けて規定トルクで締め付けていきます…

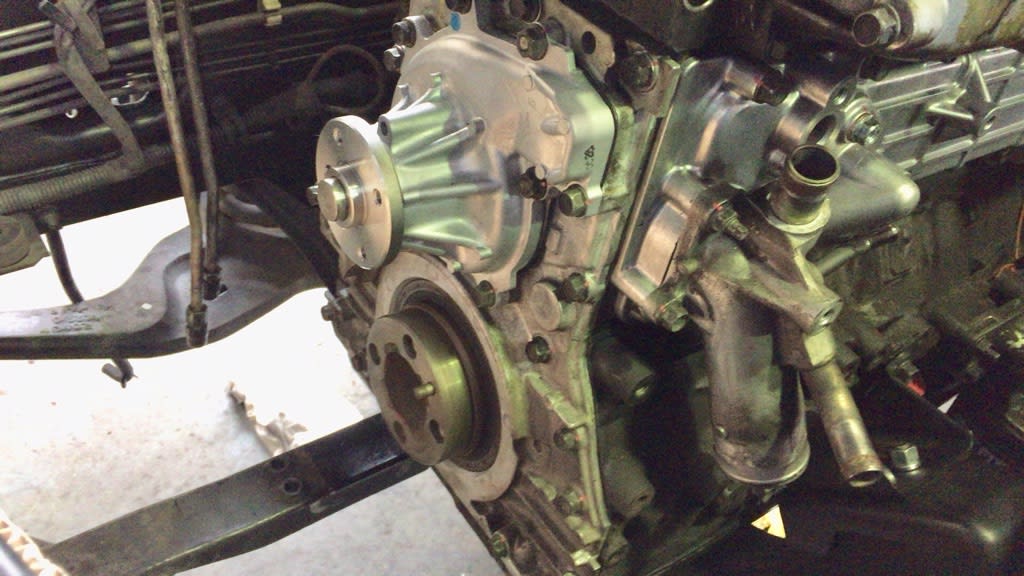

フロントケースも同じく取り付けてウォーターポンプは新品に…

オイルパンも取り付けてマウントも…

オーバーホールを依頼してたラジエータも戻り…

アッパーとロアタンクのパッキンの交換と内部洗浄してもらいました。

こちらも車両に取り付け。

ラックピニオンやフロントセクションも…

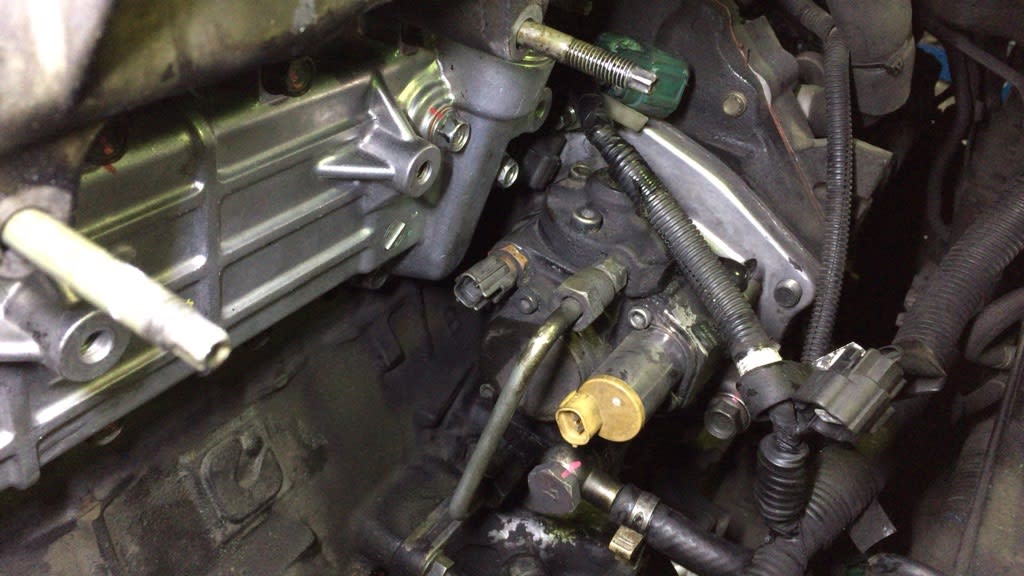

更にコモンレールやサプライポンプも…

ブヨブヨになったサーモスタットも交換します。

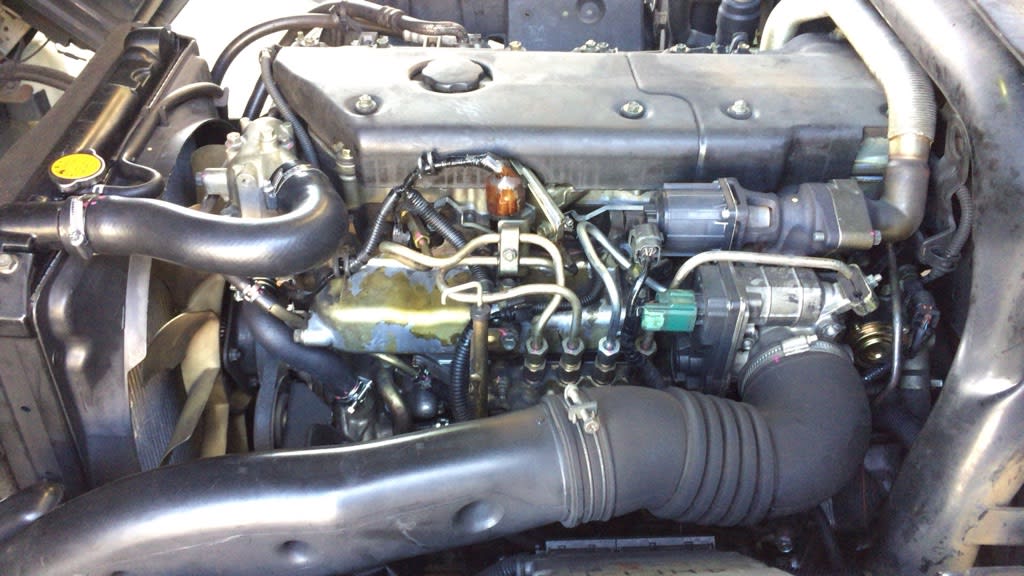

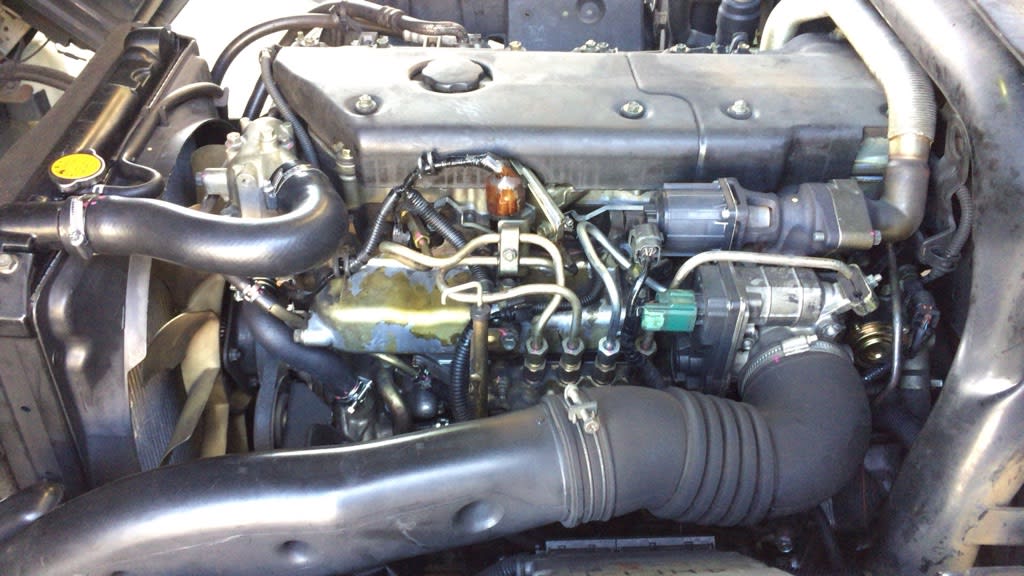

で、組み上がったら…

エンジンを回して可能な限り内部洗浄を行います。

アッパーホースから出てくる水がキレイになったらオッケー。

ピンボケすいません…笑

ホースを接続して完成。

念入りに試運転して最終確認…

今度こそオイル混入も止まり完成です…

ウチのミスでお客様に迷惑をかけてしまったので今後こういう事が起きないよう再発防止を徹底しなきゃいけません…

このI氏はボンド大好きメカニックなんですよね…

何かとボンドで対処する悪い癖があります…

ちなみに過去に新品のラジエータホースにボンド塗ってその後すっぽ抜けたのもこのI氏の作業です。

ボンドの扱い方に関しては幾度となくミーティングでも共有してるはずですし…

指摘もしてますが…

周りがどれだけ口酸っぱく言った所で当の本人に改善する気が無ければ何も変わらないって事ですかね…

エンジンは4HL1。

エルフに限らず…

いすゞ車に多いトラブルとしてよくあるのが冷却経路へのエンジンオイル混入…

多くのエンジンがエンジンオイルなどの油温上昇対策としてエンジン冷却水を利用した水冷方式を採用しており…

水冷という構造上、オイル経路と冷却水経路が重なり合う部分が必ず出てきます。

当然、その重なり合った部分はオイル経路と冷却水経路双方からお互いが混入しないようにシールされてるんですが…

そのシール部が劣化すると冷却水経路にエンジンオイルが混入したり、逆に冷却水がオイル経路に混入したりします。

正直、他メーカーのエンジンではあまり見ない故障ですがいすゞ車には頻繁に起きます…

少なくとも私はいすゞ車でしかこの症状を見た事がありません。

実は今回の車両は3ヶ月前にオイル混入でウチのメカニックA氏がオイルクーラーの修理をしたんですが…

その後の3ヶ月点検でオイル混入が改善されていない事が判明…

このまま使用し続けるとオイル混入で早期劣化したホースがパンクする可能性大なので、お客様に現状を説明し再度車両を預かり修理する方向になりました。

とはいえ3ヶ月前にオイルクーラーを修理してるのにまだ混入するって事は別の箇所の可能性もあるよな…という事でフロントケース部のシール部も疑い同時に修理する事に。

ちなみにノズルチューブもオイルと冷却水が紙一重の部分ですが、ココは構造上冷却経路側の方が圧力が高いのでオイルが侵入するというよりは冷却水がエンジンオイルに混ざる症状の方が強いです…

作業の方は写真が撮れていなかった為、かなり中途半端なところからですが…笑

オイルクーラー周辺やフロントケース周辺を取り外し。

現車はインディペンデントサスなのでフロントケース取り外しは正直手間がかかります…

フロントケースの取り外しにはオイルパンを取り外す必要がありますがインディペサスの場合クロスメンバーが邪魔でエンジンを吊り上げないとオイルパンが外れません。

更にはステアリングラックも邪魔なので取り外します…

エンジンを吊り上げるため、マウントを取り外すと右側は見事に破断しておりました…

こちらはついでに新品に交換します。

フロントケースやらオイルクーラーも取り外し。

オイルの回ったラジエータはラジエータ屋さんにオーバーホールしてもらいます…

で、オイルクーラーハウジングを掃除しようとした時に原因を発見。

ハウジングのOリングが変形してる…

ココからオイルが侵入したのは間違いなさそうです…

それよりこの状態を見てもう分かる方もいると思いますが…

原因は以前オイルクーラーの脱着作業を行ったI氏のミスです…

恐らくボンドの塗り過ぎでしょう…

ハウジングを取り付ける時に塗り過ぎたボンドが押し出され、その押し出されたボンドがOリングを変形させたんでしょう…

中には多めに塗っておけば安心だろう…と必要以上に塗るメカニックもいますが、ボンドは多過ぎても少な過ぎてもダメ…あくまでも適量です。

整備書にもボンドを塗る時にここのOリングに付着しないようにと注意書きがあります…

もちろん整備書のように数mm幅で一定で完璧に塗る事は人間の手では不可能ですが、今回はボンドの塗布量の重要性が分かる事例ですね…

念の為コアのリークテストもしましたが問題なさそうです。

ハウジングやフロントケース類を洗浄して…

コアの組み付け…

エンジンに取り付けて規定トルクで締め付けていきます…

フロントケースも同じく取り付けてウォーターポンプは新品に…

オイルパンも取り付けてマウントも…

オーバーホールを依頼してたラジエータも戻り…

アッパーとロアタンクのパッキンの交換と内部洗浄してもらいました。

こちらも車両に取り付け。

ラックピニオンやフロントセクションも…

更にコモンレールやサプライポンプも…

ブヨブヨになったサーモスタットも交換します。

で、組み上がったら…

エンジンを回して可能な限り内部洗浄を行います。

アッパーホースから出てくる水がキレイになったらオッケー。

ピンボケすいません…笑

ホースを接続して完成。

念入りに試運転して最終確認…

今度こそオイル混入も止まり完成です…

ウチのミスでお客様に迷惑をかけてしまったので今後こういう事が起きないよう再発防止を徹底しなきゃいけません…

このI氏はボンド大好きメカニックなんですよね…

何かとボンドで対処する悪い癖があります…

ちなみに過去に新品のラジエータホースにボンド塗ってその後すっぽ抜けたのもこのI氏の作業です。

ボンドの扱い方に関しては幾度となくミーティングでも共有してるはずですし…

指摘もしてますが…

周りがどれだけ口酸っぱく言った所で当の本人に改善する気が無ければ何も変わらないって事ですかね…

小生も下級生や他店で整備(修理)した車の手直しは嫌になる位手掛けました

特に泣かされるのは、同じ手順で整備して居れば起こり得ない故障の再修理

記憶に残っているのは「アンダーフロアー」のバス ホリゾンタル(水平)置きのエンジンの為、冷却水を抜く修理をして、給水する際、エアーを抜くブリーダーを緩めながら給水を施す それの繰り返しでウォーターラインのエアー抜きをするのだが、知識が無いのか横着なのか必要量を入れずエンジン始動 サブタンクからオーバーフローしたからOK

そのまま走行してオーバーヒート

エンジン焼き付き フルオーバーホール

こんな事の繰り返しでした

昔のエンジンですからシリンダーヘッドは2分割 降ろすより車載状態で作業してました その作業に掛かりきりになれず、飛び込み修理と掛け持ち ピットを何日も塞ぐ訳にも行かず、車両置き場に組んだ「テントハウス」で隠り作業してました

4H、6H系はオイル混入トラブル多いですよね。

でもボンドの塗り過ぎが原因となると・・・・・・

しかも他人がやった仕事・・・・・・

何と言いますか・・・・・・

お疲れ様でした!

自分もボンドはどうしてもという以外は塗らないです。

エア抜きをいい加減にやる人間いますね…笑

ウチの会社にもいますよ…

このI氏も問題児でして…

デフのコンパニオンフランジをインパクトで締めてデフブローさせたり、バッテリー上がりの車両にブースターケーブルを逆接したりと…

少し考えれば防げそうな失敗を重ねています。

仰るように知らないのか横着なのかを私も考えましたが最終的には単に責任感が無いんだな…という結論に行き着きました…

困ったもんですよ…

こちらも愚痴ってすいません…笑

Oリングの座りがどうしても悪い時はボンドを少量塗る事は私もあります…

切れ防止や初期なじみをさせる為にも当たり面にはグリスを塗る事も勿論あります。

ただUDメカニックさんもそうだと思いますが、それはあくまでもOリングやパッキンがズレたり外れたりしないようにする為の塗布ですよね…

I氏の場合Oリングがあるにもかかわらず、更にボンドでもシールしようとするんです…

ウォーターポンプのパッキンが入るのにわざわざ全周に渡ってボンドを塗布するんですよ…

過去に新品のラジエータホースにボンドを塗って組み付けて半年後に走行中ホースがすっぽ抜け危うくエンジン壊しかけた事も2回ありますから…

何度言っても改善されません…笑

時折入って来ていた乗用車の車検

車種は「フェアレディZ」(Z31後期) フロントのキャリパーのブーツが破れていたのでオーバーホール

車体に組み付けラインのエアー抜きを施し、いざ足を降ろしてブレーキを踏むと「ストン!」と床まで踏める状態 二度踏みすると踏み代が出る ブリーダーで抜いても、足踏みで抜いても同じように一度目は「ストン!」

先輩格やベテランも首を傾げる始末

仕方なく、小生がプライベートで交流を持つグループディーラー(日産プリンス)のベテランに相談 知恵を拝借して解決しました

内容は「キャリパーのブリーダーの位置を確認して見て 十中八九、下側になっているだろう」と助言されました

見て見れば、案の定の状態 車は前途のフェアレディZ フロントブレーキキャリパーは片側ツインピストンのタイプ

組み付けると、ブリーダーはかなり「上側」になるのだが、実際には下側になっていた 作業者が左右を「逆」に組み付けた為に起こったミス

正規に組み付け完了

UDにも4tクラスには4輪ディスク車は有り整備経験も有るのだが、常日頃から「この位置」と言う「固定概念」が招いたミス おまけに自ら付けた「アイマーク」が有りながら左右を間違え組み付け

全くを持って「お粗末」な出来事でした

その下級生メカニックにはペナルティー(罰)を科し、整備士手当てを6ヶ月、小生に「上納」させました(上納金

この症状はいすゞが圧倒的に多いですよね…

設計も含めた材質に問題があるように思いますが…笑

私もそれ以外方法が無い時だけボンドでシールする事はありますが基本的には使いません…

ましてやホースにボンド塗るなんてあくまでも応急処置でしかやりませんよね…