KS-FR2Pプロフィア…

クラッチの不調で入庫。

走行は約92万キロで過去にブースターとマスターは予防整備で交換してますが、それ以外はノントラブルです。

運転手さん曰く、特に滑ってる様子は無いが最近クラッチの繋がりに違和感を感じるようになった…との事で、今後も安心して乗れるように予防も含めてクラッチ系統をリフレッシュする事になりました。

走行距離は925000km…

内容はクラッチのO/Hに加え、クラッチブースターとマスターシリンダーの交換です。

まずはミッションを降ろします…

ハウジング内部はスチームで洗浄…

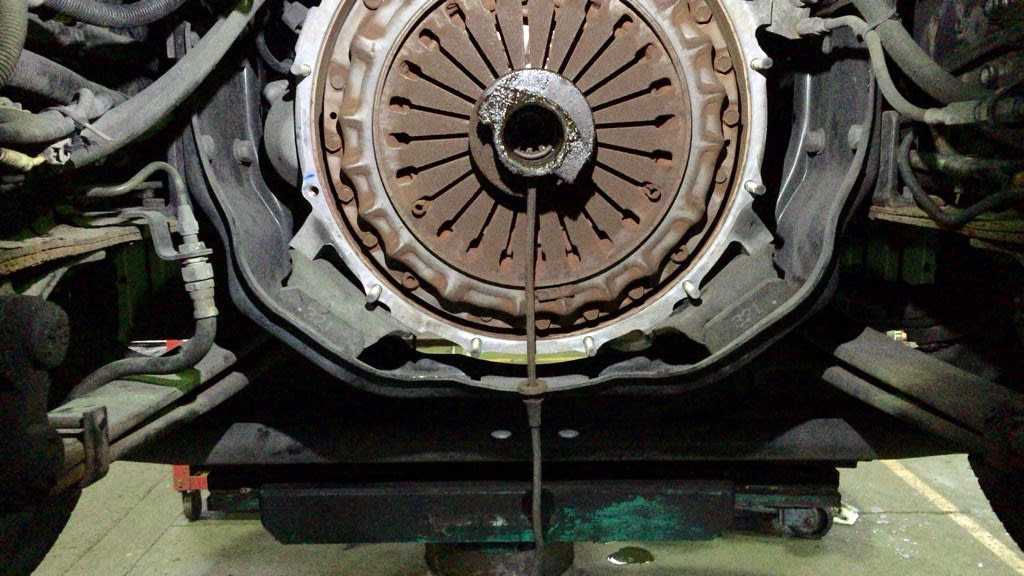

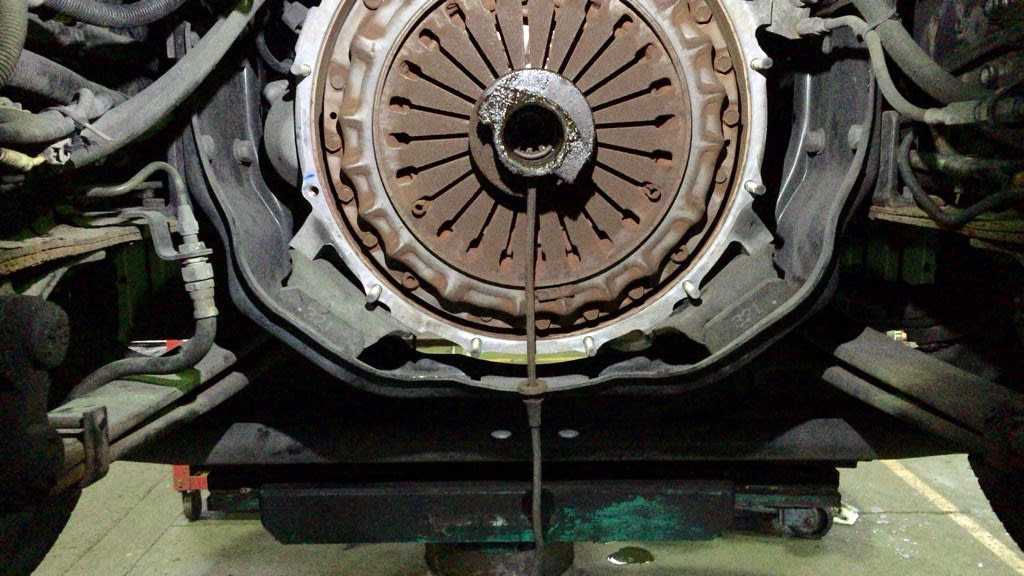

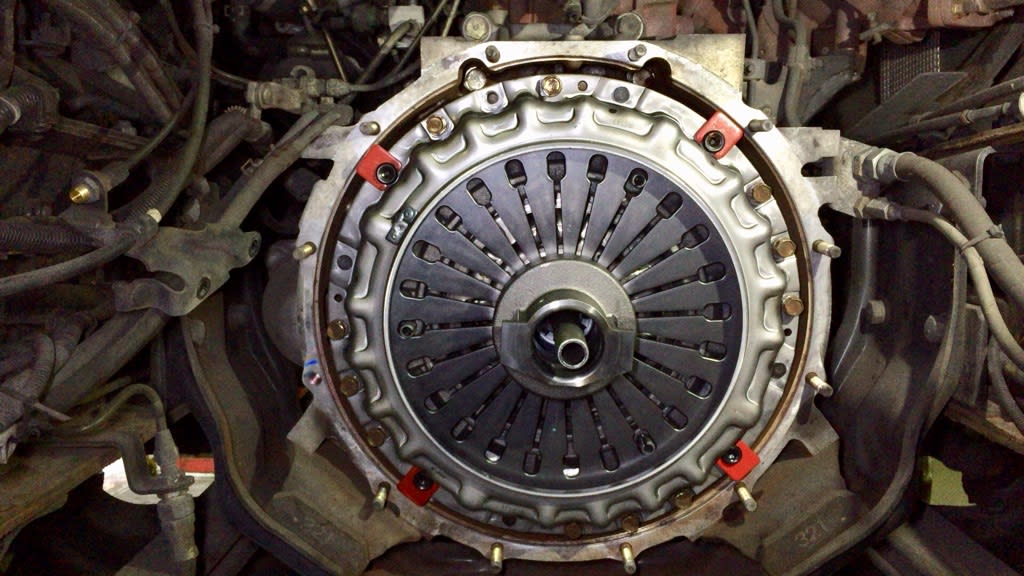

カバーASSYとディスクを取り外します…

クラッチディスク自体は残量はまだあるように見えますが、残量は使用限度である2.6mmを下回ってました。

ダンパースプリングも無事ですが…

クラッチは早めの交換が基本です。

クラッチの減り具合は最終的には降ろしてみないと分かりませんが、調整ロッドの詰め具合でおおよその交換時期は判断する事が出来ます。

あとは運転手さんの感覚…これが何より大事ですね…

毎日乗ってる運転手さんならクラッチ断接時の微妙な変化に気づく事ができますから…

今すぐにどうこうというレベルでは無くても

滑ってからでは遅いです…

レッカー代や休車期間の損失などを考えれば、まだ使用出来る段階で予防整備をする事が合理的ですね…

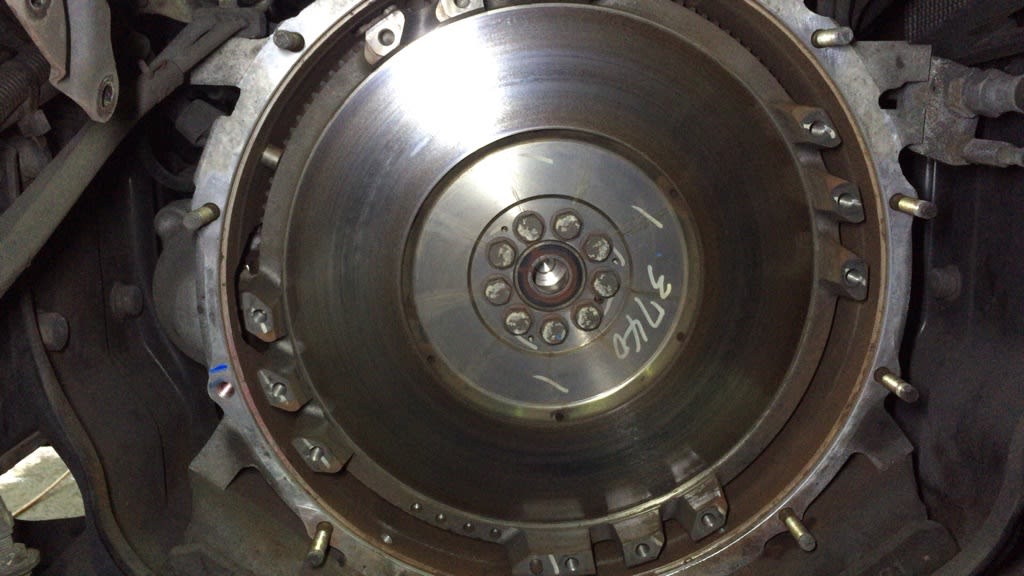

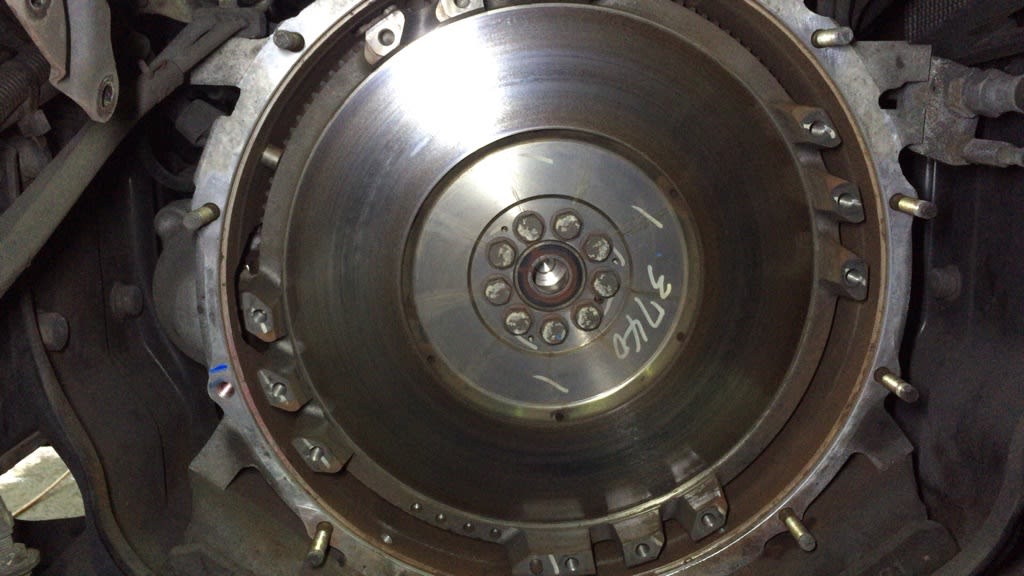

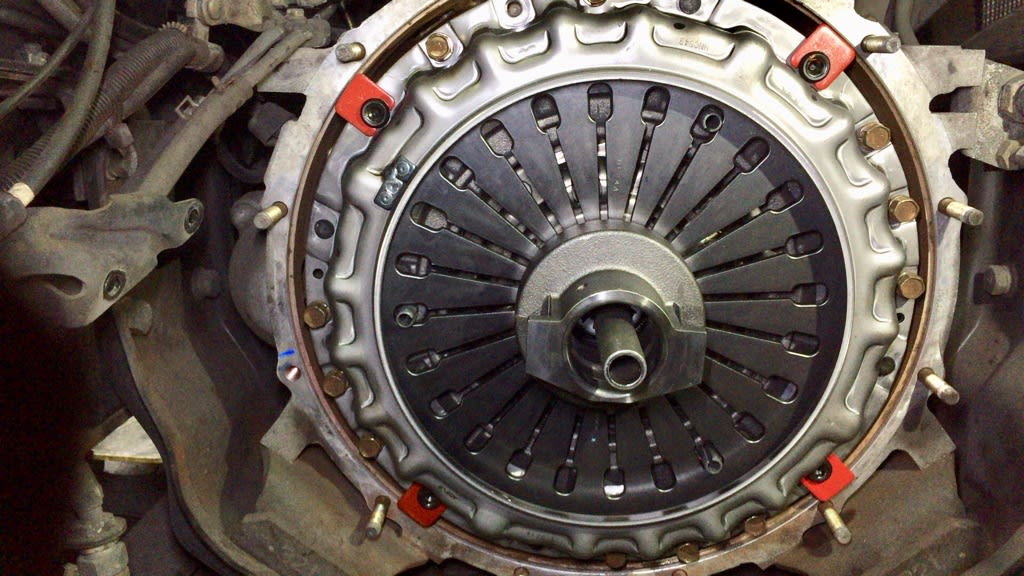

フライホイールもキレイなもんです…

クラッチに良くないのは半クラと急な接続…

空車時はいいとしても荷を積んだ時などは多少面倒かもしれませんがなるべくLOW発進が理想ですね…

この車両はフライホイール表面にも過度な熱がかかった跡も無いのでクラッチ操作が上手な証拠です…

このように乗り方が良ければクラッチも約100万キロ持つんです…

パイロットベアリングの交換…

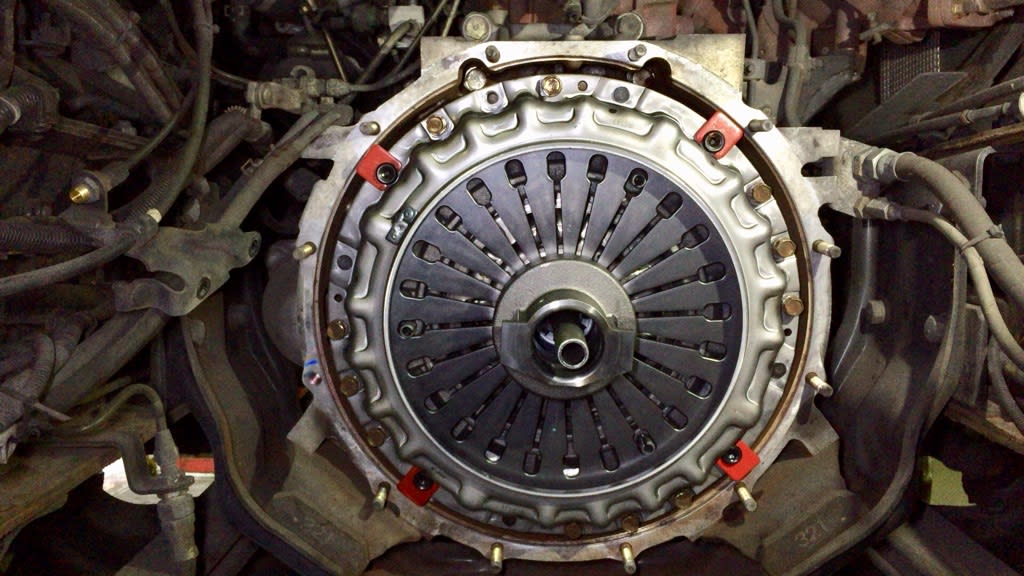

クラッチディスクをセットして…

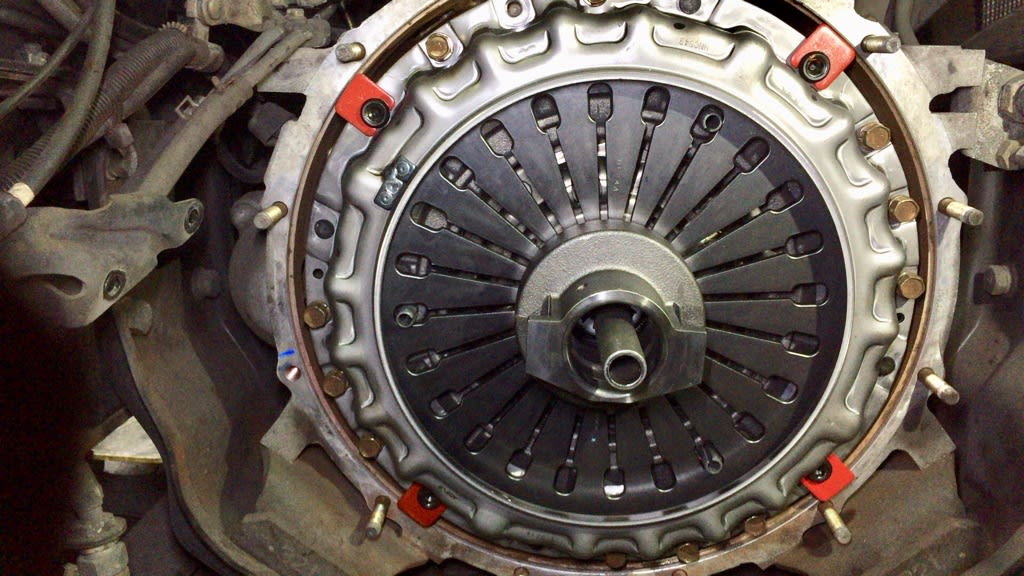

クラッチカバーASSYの取り付け…

これも重いので人力では上がりません…笑

カバーを規定トルクで締め付け。

74±10Nmです…

で、クラッチブースターもリビルトに交換してミッションを載せます…

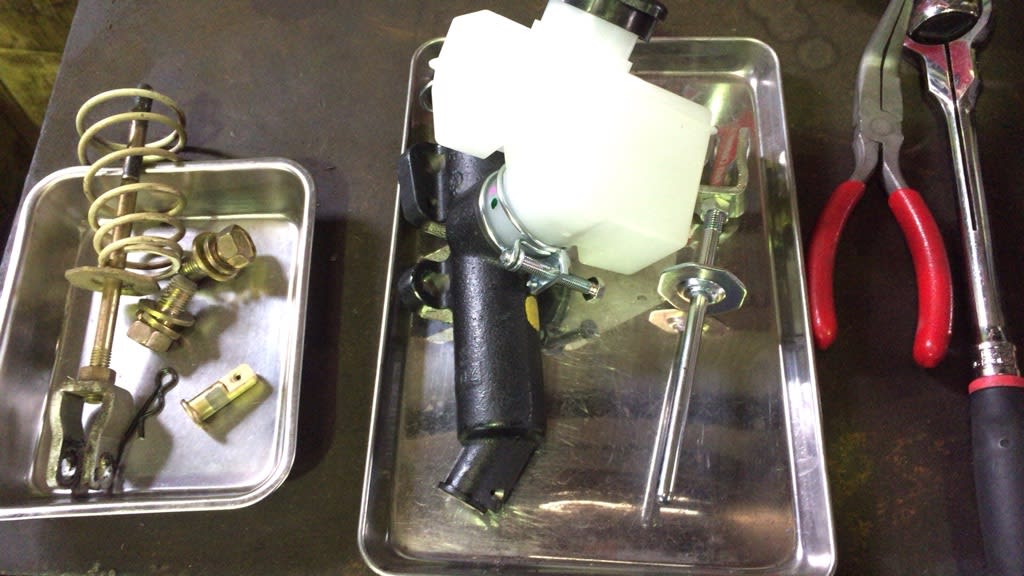

プッシュロッドやクレビスなども新品に交換です…

クラッチトラブルで少なからずあるのがプッシュロッドの破損…

リビルトには付いてこないし、見た目的にも問題なさそうな事が多いので再使用する事も多いと思いますが、長年の金属疲労からある時ポキッと折れる事もあるので注意が必要です。

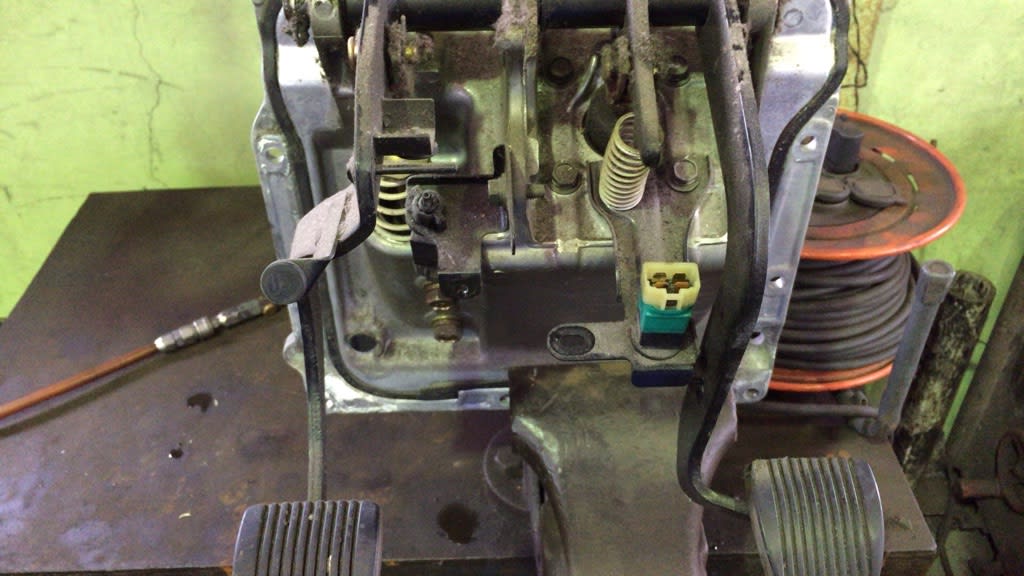

ミッションが載ったら各部を接続して、クラッチマスターの交換に移ります…

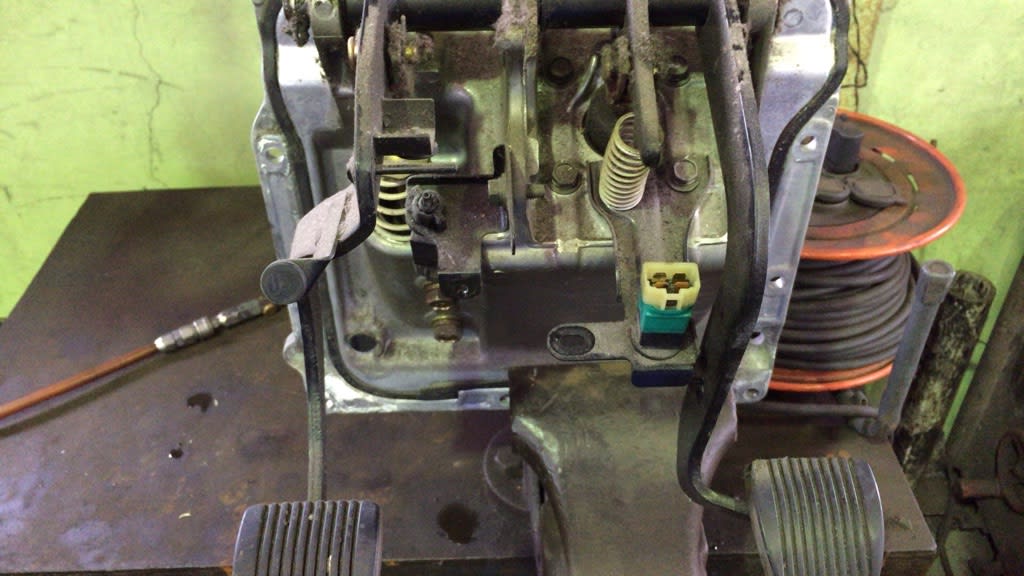

ペダルユニットを取り外してマスターシリンダーを交換します。

このブログでも何度も書いてますが、ペダルユニットを取り外さないとマスターシリンダーのプッシュロッドは交換出来ません。

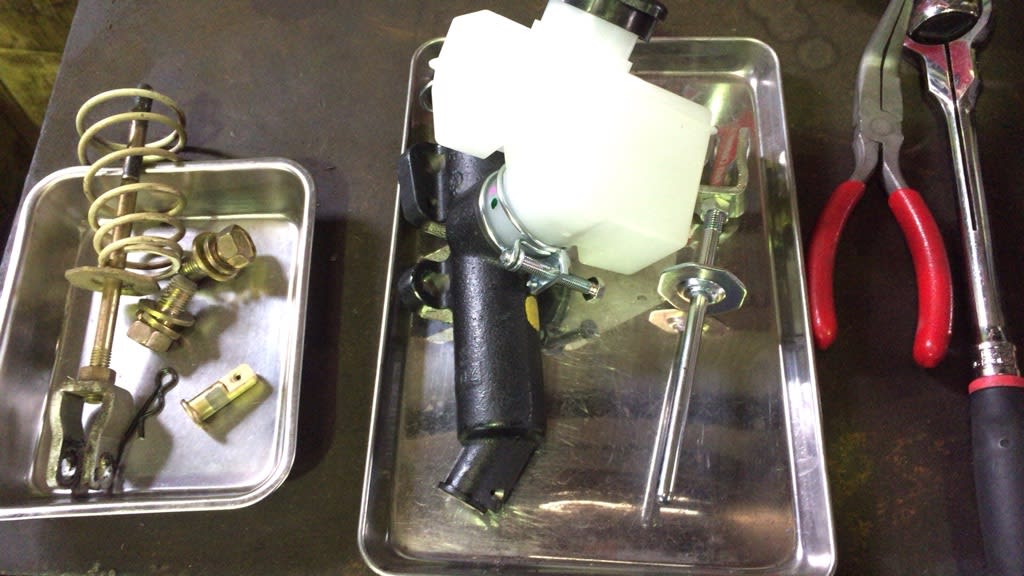

こちらが新品のマスターシリンダーのキット。

ウチにいるんですがペダルユニットを外さずにマスターシリンダーだけを交換するいい加減なメカニック…

ペダルユニットなんて10分もあれば外れるのにそれをやらないんですからね…

何故新品のキットにロッドも含まれているのか?

それを理解していればそんな仕事はしないはずです…

…

ま、理解してないんだろうな。笑

そんな事はいいとして…

マスターシリンダーを交換してペダルユニットも車両に取り付け…

更にクラッチオイルの交換&エア抜きを行い…

最後にクラッチの調整を行い、全ての作業が完了です。

これでクラッチ系統はしばらくトラブルとは無縁でしょう…

実際クラッチは滑ってから入庫する事が多いですから…

何度も言いますがクラッチは滑ってからでは遅いので早めの交換が基本ですね…

クラッチの不調で入庫。

走行は約92万キロで過去にブースターとマスターは予防整備で交換してますが、それ以外はノントラブルです。

運転手さん曰く、特に滑ってる様子は無いが最近クラッチの繋がりに違和感を感じるようになった…との事で、今後も安心して乗れるように予防も含めてクラッチ系統をリフレッシュする事になりました。

走行距離は925000km…

内容はクラッチのO/Hに加え、クラッチブースターとマスターシリンダーの交換です。

まずはミッションを降ろします…

ハウジング内部はスチームで洗浄…

カバーASSYとディスクを取り外します…

クラッチディスク自体は残量はまだあるように見えますが、残量は使用限度である2.6mmを下回ってました。

ダンパースプリングも無事ですが…

クラッチは早めの交換が基本です。

クラッチの減り具合は最終的には降ろしてみないと分かりませんが、調整ロッドの詰め具合でおおよその交換時期は判断する事が出来ます。

あとは運転手さんの感覚…これが何より大事ですね…

毎日乗ってる運転手さんならクラッチ断接時の微妙な変化に気づく事ができますから…

今すぐにどうこうというレベルでは無くても

滑ってからでは遅いです…

レッカー代や休車期間の損失などを考えれば、まだ使用出来る段階で予防整備をする事が合理的ですね…

フライホイールもキレイなもんです…

クラッチに良くないのは半クラと急な接続…

空車時はいいとしても荷を積んだ時などは多少面倒かもしれませんがなるべくLOW発進が理想ですね…

この車両はフライホイール表面にも過度な熱がかかった跡も無いのでクラッチ操作が上手な証拠です…

このように乗り方が良ければクラッチも約100万キロ持つんです…

パイロットベアリングの交換…

クラッチディスクをセットして…

クラッチカバーASSYの取り付け…

これも重いので人力では上がりません…笑

カバーを規定トルクで締め付け。

74±10Nmです…

で、クラッチブースターもリビルトに交換してミッションを載せます…

プッシュロッドやクレビスなども新品に交換です…

クラッチトラブルで少なからずあるのがプッシュロッドの破損…

リビルトには付いてこないし、見た目的にも問題なさそうな事が多いので再使用する事も多いと思いますが、長年の金属疲労からある時ポキッと折れる事もあるので注意が必要です。

ミッションが載ったら各部を接続して、クラッチマスターの交換に移ります…

ペダルユニットを取り外してマスターシリンダーを交換します。

このブログでも何度も書いてますが、ペダルユニットを取り外さないとマスターシリンダーのプッシュロッドは交換出来ません。

こちらが新品のマスターシリンダーのキット。

ウチにいるんですがペダルユニットを外さずにマスターシリンダーだけを交換するいい加減なメカニック…

ペダルユニットなんて10分もあれば外れるのにそれをやらないんですからね…

何故新品のキットにロッドも含まれているのか?

それを理解していればそんな仕事はしないはずです…

…

ま、理解してないんだろうな。笑

そんな事はいいとして…

マスターシリンダーを交換してペダルユニットも車両に取り付け…

更にクラッチオイルの交換&エア抜きを行い…

最後にクラッチの調整を行い、全ての作業が完了です。

これでクラッチ系統はしばらくトラブルとは無縁でしょう…

実際クラッチは滑ってから入庫する事が多いですから…

何度も言いますがクラッチは滑ってからでは遅いので早めの交換が基本ですね…

今更で恐縮ですが、予防整備はあくまで予防であり修理ではないです。

(生きているうちに交換するので、余計な手間、と思われる向きもありますが.....)

なので、スケジュール組んで采配すれば運行を止めずに済むという利点があります。

で、見て、何でもなかったで済めばよし。

そうでなくとも、手を入れておけばその後の運行は保証されます。

それをせず、壊れてから直しても良いのですが、

スペアの車両が有ればよし、無かったらそこの仕事に穴が開く。

それを見越して運行を回せるかどうかが車両管理のキモかと思います。

だいたいは、2~3回あたふたして、予防を考えるものと思いますが、

何回やっても懲りない方は居るもので.....。

ま、それに捲き込まれなければ良いんですけど。

余計な事ですが、定期交換部品もその辺にコンセプトがあります。

いわく、「通常の点検ではその摩耗劣化度合いが判定困難なもの。

その後の保安を確保し得る期間が予測しにくいもの」。

つまりは、この後も持つんだか持たないんだかわかんない部品。

(見えていても居なくとも、です)

持っているうちに、切れる前に交換。

地味ーに、漏れるんならまだ あれ ですけど、いきなり ボカン とか逝かれるとねー。

そういう事ではないのかなー、って。

ドライバーの技量にも因りますが、新車から半年でクラッチをやっつけたドライバーも居る位、千差万別です

私の路線バス屋と使い方が違うので比較できませんが、丁寧に使用されていることがよくわかります。

分解途中に見ると、状態でわかります。

やっぱ仕事車、整備の方と同じで仕事の相棒。

こんな距離車は営業所に多数あります。

私が詰めている運送会社の乗務員さんで、クラッチを滑らせてO/Hし、翌月またクラッチをやっつけた人が居ます・・・

1回目は高速道路上、2回目は幹線国道でリタイヤしてレッカー搬送。

本人は「俺のクラッチ操作は悪くない!」と逆ギレしてましたが、管理者が横乗りすると発進時に半クラがひどく、走行中もクラッチに足を乗せていることが多かったそうです。

プロとは思えない低レベルさですね・・・

ぶつけて来ても報告しない人、不具合があっても(気付いてない!?)報告しない人、チェックランプが点いていても報告しない人。

ちょっとした戸建てが買えるほど高いトラックを借りているのに、責任と自覚の無さに呆れます・・・(*´Д`)

まさに仰る通りだと思います…

勿論ケースバイケースなので一概には言えませんが常にどうするかを想定しておく事は大事ですね…

メーカーさんの定期交換部品なんかは、立場上、分からなくも無いんですが少々過剰だなぁと思う事もいくつかあります…笑

自分達が作った車に対しての責任じゃなくてユーザー対策のような気がしてならない事もありますからね…

まあメーカーさんからしてみれば何でもかんでもメーカーの責任にされては困るといったとこでしょうか…笑

確かに定期点検もしていないのに壊れた時だけ文句を言ってくるユーザーもいますからねぇ…

難しいですね…笑

この車の運転手さんずいぶん運転上手いですよね。

画像みてもこの車の年式に対してフライホイールの

焼きはおろか、クラックすら入って無い様に見受けられます。

見たところこのプロフィア、

昭和飛行機製のダンプ式バルク車かな。

カラーリングから積み荷はおそらく小麦粉っぽい。

だとすると、ワシもこっちでも走ってるのを見かける

小麦粉運んでる運搬会社のものかな。

そこの車は走ってるのを見ただけですが、

車の動きから丁寧な運転してると思いました。

車は乗る人によって良くも悪くもなりますからね…

高速道路も長距離であればメリットは大きいですね…

運転手さんの話とかを聞くと会社は高速代がもったいないから下道で行け…なんて言われる事もあるようですが、実際には高速の方が仰るようにクラッチ、ブレーキ、タイヤの消耗は減り、燃費向上と更には運転手さんの疲労軽減とメリットは大きいです。

目先の損得感情を優先すると結果的に損する事が多いですよね…

私が以前勤めていた会社にも軽トラですが5000km毎にクラッチをO/Hするツワモノもいましたよ…笑

まあ、おじいちゃんでしたけど…笑

やっぱり車の良し悪しは乗る人によりますね…

我々も整備する上で車を見れば大事に乗られてるかどうかは一目瞭然です。

車の基本はメンテナンスですが、それを行うか行わないかは人間の判断ですからね…

メンテナンスを怠るとやっぱりロクな結果にはなりません…

ただ、どれだけ説明しても理解しない方もいますけどねー笑

FWのショートキャブ車。

ドライバーからのTELで『クラッチが変だ!走れるけど遊びが全然ない!』と言うことで出先のディーラーで点検してもらったところ『マスターもブースターも問題なし。クラッチ内部でしょね…』

帰社後ろくに点検もせずにクラッチO/Hしましたが直らず…ヾ(゚д゚;)

結果、マスターのリターンS/P折れ⤵️なんてことがありました。やはり基本点検、手抜き無しの基本整備って大切ですね!