一般的に、今の新京成電鉄の路線は、かつての陸軍鉄道連隊の演習線だったと知られている。

実際、松戸から津田沼までの、かつての陸軍鉄道連隊演習線は、今は新京成電鉄になっている部分が多いのだが、厳密には松戸に近い部分、八柱~常盤平~五香、初富~鎌ヶ谷大仏などは、元の演習線とはかなり外れたところを現在の路線が走っている。

常盤平団地のある、常盤平駅についてはほとんど演習線の内側で、だいぶ外れているのではないかと思っていたが、駅の西側は演習線と数十mしか離れていない、ほぼ重なるそうである。常盤平駅の東側から北へのびる、かつての演習線は、熊野神社の横から北へ道とほぼ重なるようにしながら、北端は栗ヶ沢辺りで、その辺では道とならずに、小金原のほうへだいぶ湾曲して、現在の新京成線の五香駅手前、金ヶ作の交差点あたりに戻ってくるイメージである。以前、附近の本屋さんで聞いた話でも、同様であった。実は1947年(昭和22年)に米軍が撮影した航空写真が国土地理院のHPで開示されているが、現在の地図を見比べると、それははっきりとわかり、駅の北側熊野神社の脇の道路を北へほぼまっすぐ行くと、金網フェンスの横の未舗装の細い道となり、かまわず行けば林を抜けて広い道路に出る。

<駅の北側熊野神社横の道路をまっすぐ北へ進むと道が細くなる>

さらに北へ進むと道が途中で切れるが、その北東の大きな通りを越えて、しばらく進み、南下すれば金ヶ作交差点を経て、五香駅にいたる。その辺りの、写真のようなありふれた道路にも旧陸軍の境界標石がある。

<金ヶ作の道路~ここにも境界標石が>

そのように、路線が変えられたのは、鎌ヶ谷大仏駅附近も同様で、例の鎌ヶ谷の橋脚跡も新京成電鉄の駅や線路から離れた場所にある。

それはあまりにも演習線が曲がりくねってつくられていたために、ショートカットしたのと、松戸付近については駅を市街地に近くするために、工兵学校や三矢小台ではなく、松戸駅に乗り入れさせるために、路線を変えたのである。

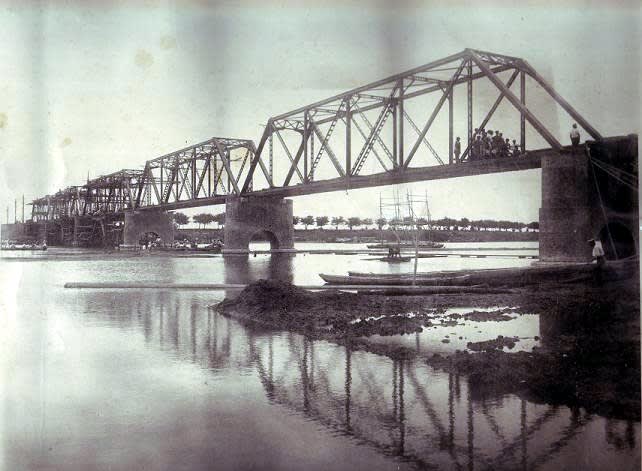

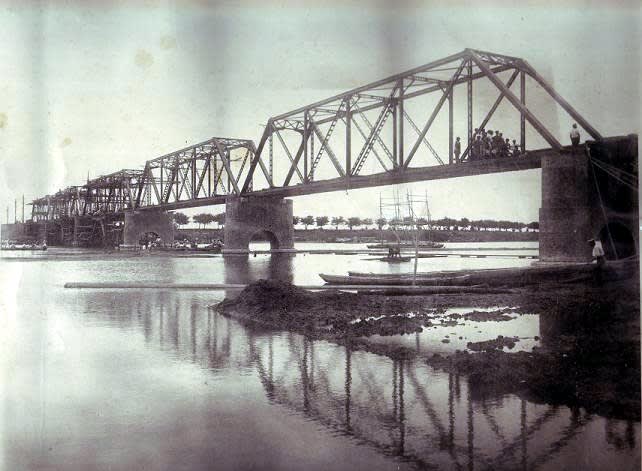

<鉄道連隊江戸川架橋演習~1914年(大正3年)7月27日>

沿線を歩いてみると、確かに演習線の名残がうかがえる箇所がいくつかある。しかし、松戸市内は廃線部分を探るのも宅地化されていて難しい。

この辺りは、戦争遺跡を探るものより、廃線を調べることを趣味としている人のほうが、あるいは詳しいかもしれない。

自分が見聞した、かつての陸軍鉄道連隊演習線の名残をいくつかあげてみよう。

1.前原駅附近の陸軍境界標石

これは、駅からすぐの民家の塀に埋めるように立っている。というより、境界標石のある場所に塀をたてようとして、それをよけて塀をたてたというのが正確だろう。一見、戦後の境界標石に見えるが、御影石製で八柱などでみかけるのと同じタイプである。他にも附近の畑の中にあるが、線路沿いに3本並び、ほかに1本やや奥まった寺に近いところにある。

2.鎌ヶ谷の橋脚跡

これは、土地の高低があるようなところで、勾配差を緩和するために橋脚をつくって線路を通す架橋訓練を行い、それを演習線に組み込んだものだそうだ。架橋演習は、前出の写真のように、江戸川などでよく行われていたが、工兵の面目躍如たるもので、千葉市内の演習場跡にも少し小さいが訓練用の橋脚が残る。

この鎌ヶ谷の橋脚はみな台地と台地の間の窪地にたっており、その部分が公園化している。最初見たときは、ちょっと威圧感があるが、付近の住民の人の憩いの場になっている。このすぐ上の台地上にも、御影石の境界標石があった。台地上の境界標石は小さく、他では見かけないタイプである。

3.八柱駅周辺の境界標石、線路跡

この境界標石は全部で十くらいあっただろうか。最近みたら、少し減っていた。この境界標石は有名である。ここになぜ集中しているのかは、よく分からない。そもそも境界標石があるのは、演習場が近く、引込み線があった関係だろうか。そして、これだけ残っているのは、あるいは、他では捨てられたものを、ここでは大事にとってあるのだろうか。また森のホール近くにかつての線路跡が残っている。この線路跡のほうは、あまり知られていないかもしれない。ここにも「陸軍省用地」と書かれた境界標石を見たが、それは哀れ駐車場の車輪止めとして使われていた。

4.松戸相模台の陸軍工兵学校附近の境界標石

これも鉄道連隊の演習線に関係ある境界標石らしい。もちろん、工兵学校があった場所であるから、隊門とか、その関係の遺構もいろいろ残っているし、境界標石も「地獄坂」に一つ、工兵学校裏の階段に一つ残っている。松戸は工兵学校まで演習線は延びていたが、松戸における演習線の終点は現在の三矢小台のあたりで、工兵学校方面は支線だったという。戦後、新京成の路線にするとき、それでは不便なので、現在のJR松戸駅に隣接するようにしたらしい。だから、松戸駅あたりも、かつての演習線と今の新京成が重ならない場所になっている。

一方、千葉から津田沼までの演習線跡は、道路となっている部分が多いが、こちらも普通の道路にしか見えないところが多いようだ。京成大久保駅付近のハミングロードも看板がなかったら、廃線道路とは思われないかもしれない。

時間はかかるが、もう少し探ってみようと思っている。

(2008年2月7日、2月18日加筆修正しました。鉄道連隊の画像は、筆者が所蔵する古い写真をスキャナーで取り込んだもので、少し汚れが写りこみました。)

実際、松戸から津田沼までの、かつての陸軍鉄道連隊演習線は、今は新京成電鉄になっている部分が多いのだが、厳密には松戸に近い部分、八柱~常盤平~五香、初富~鎌ヶ谷大仏などは、元の演習線とはかなり外れたところを現在の路線が走っている。

常盤平団地のある、常盤平駅についてはほとんど演習線の内側で、だいぶ外れているのではないかと思っていたが、駅の西側は演習線と数十mしか離れていない、ほぼ重なるそうである。常盤平駅の東側から北へのびる、かつての演習線は、熊野神社の横から北へ道とほぼ重なるようにしながら、北端は栗ヶ沢辺りで、その辺では道とならずに、小金原のほうへだいぶ湾曲して、現在の新京成線の五香駅手前、金ヶ作の交差点あたりに戻ってくるイメージである。以前、附近の本屋さんで聞いた話でも、同様であった。実は1947年(昭和22年)に米軍が撮影した航空写真が国土地理院のHPで開示されているが、現在の地図を見比べると、それははっきりとわかり、駅の北側熊野神社の脇の道路を北へほぼまっすぐ行くと、金網フェンスの横の未舗装の細い道となり、かまわず行けば林を抜けて広い道路に出る。

<駅の北側熊野神社横の道路をまっすぐ北へ進むと道が細くなる>

さらに北へ進むと道が途中で切れるが、その北東の大きな通りを越えて、しばらく進み、南下すれば金ヶ作交差点を経て、五香駅にいたる。その辺りの、写真のようなありふれた道路にも旧陸軍の境界標石がある。

<金ヶ作の道路~ここにも境界標石が>

そのように、路線が変えられたのは、鎌ヶ谷大仏駅附近も同様で、例の鎌ヶ谷の橋脚跡も新京成電鉄の駅や線路から離れた場所にある。

それはあまりにも演習線が曲がりくねってつくられていたために、ショートカットしたのと、松戸付近については駅を市街地に近くするために、工兵学校や三矢小台ではなく、松戸駅に乗り入れさせるために、路線を変えたのである。

<鉄道連隊江戸川架橋演習~1914年(大正3年)7月27日>

沿線を歩いてみると、確かに演習線の名残がうかがえる箇所がいくつかある。しかし、松戸市内は廃線部分を探るのも宅地化されていて難しい。

この辺りは、戦争遺跡を探るものより、廃線を調べることを趣味としている人のほうが、あるいは詳しいかもしれない。

自分が見聞した、かつての陸軍鉄道連隊演習線の名残をいくつかあげてみよう。

1.前原駅附近の陸軍境界標石

これは、駅からすぐの民家の塀に埋めるように立っている。というより、境界標石のある場所に塀をたてようとして、それをよけて塀をたてたというのが正確だろう。一見、戦後の境界標石に見えるが、御影石製で八柱などでみかけるのと同じタイプである。他にも附近の畑の中にあるが、線路沿いに3本並び、ほかに1本やや奥まった寺に近いところにある。

2.鎌ヶ谷の橋脚跡

これは、土地の高低があるようなところで、勾配差を緩和するために橋脚をつくって線路を通す架橋訓練を行い、それを演習線に組み込んだものだそうだ。架橋演習は、前出の写真のように、江戸川などでよく行われていたが、工兵の面目躍如たるもので、千葉市内の演習場跡にも少し小さいが訓練用の橋脚が残る。

この鎌ヶ谷の橋脚はみな台地と台地の間の窪地にたっており、その部分が公園化している。最初見たときは、ちょっと威圧感があるが、付近の住民の人の憩いの場になっている。このすぐ上の台地上にも、御影石の境界標石があった。台地上の境界標石は小さく、他では見かけないタイプである。

3.八柱駅周辺の境界標石、線路跡

この境界標石は全部で十くらいあっただろうか。最近みたら、少し減っていた。この境界標石は有名である。ここになぜ集中しているのかは、よく分からない。そもそも境界標石があるのは、演習場が近く、引込み線があった関係だろうか。そして、これだけ残っているのは、あるいは、他では捨てられたものを、ここでは大事にとってあるのだろうか。また森のホール近くにかつての線路跡が残っている。この線路跡のほうは、あまり知られていないかもしれない。ここにも「陸軍省用地」と書かれた境界標石を見たが、それは哀れ駐車場の車輪止めとして使われていた。

4.松戸相模台の陸軍工兵学校附近の境界標石

これも鉄道連隊の演習線に関係ある境界標石らしい。もちろん、工兵学校があった場所であるから、隊門とか、その関係の遺構もいろいろ残っているし、境界標石も「地獄坂」に一つ、工兵学校裏の階段に一つ残っている。松戸は工兵学校まで演習線は延びていたが、松戸における演習線の終点は現在の三矢小台のあたりで、工兵学校方面は支線だったという。戦後、新京成の路線にするとき、それでは不便なので、現在のJR松戸駅に隣接するようにしたらしい。だから、松戸駅あたりも、かつての演習線と今の新京成が重ならない場所になっている。

一方、千葉から津田沼までの演習線跡は、道路となっている部分が多いが、こちらも普通の道路にしか見えないところが多いようだ。京成大久保駅付近のハミングロードも看板がなかったら、廃線道路とは思われないかもしれない。

時間はかかるが、もう少し探ってみようと思っている。

(2008年2月7日、2月18日加筆修正しました。鉄道連隊の画像は、筆者が所蔵する古い写真をスキャナーで取り込んだもので、少し汚れが写りこみました。)

前原駅付近の陸軍境界標石ですが、新京成の変電所の松戸寄りの線路際の畑によりはっきりしたものがなかったでしょうか。以前にこのあたりの廃線探訪(笑)をした際に見かけたことがあります。

鎌ヶ谷の橋脚ですが、これは架橋演習をするために窪地を通るように演習線を設計したので設けられたものです。初めに橋脚ありきだったわけです。

常盤平駅の西側は区画整理されてしまったのでわかりづらいのですが、廃線跡と常盤平駅は数十mぐらいしか離れてはいません。そして、ここから小金原方面へ大きく回りこんでいた演習線の駅よりは宅地になっていますが、一ヶ所だけ新京成所有の駐車場があり、そこには陸軍境界標石が残っています。

ちなみに、その近くの農家の方から、子供のころはトロッコに乗せてもらって秋山の方=現在の三矢小台のあたりまで連れて行ってもらったというような話を聞いています。

松戸方面の演習線の一応の終点は現在の三矢小台のあたりで、工兵学校方面は支線でした。上本郷駅前から線路東側に沿って伸びている道路が廃線跡ですが、本線はこの途中から分岐して松戸市の消防署方面へ向います。そして、和名ヶ谷中学校前の道路がまた廃線跡なのですが、消防署から県道を越して東側の畑の中に少なくとも6基の陸軍境界標石があります。和名ヶ谷中学校前の道路に沿ってもいくつかあるのですが、文字は風化が進んでしまいました。

ちなみに畑の所有者の方は抜くと片付けるのが面倒なのでそのままなんだそうです。

大雑把な性格なので、アバウトな書き方ばかりしています。

常盤平の駅については、おっしゃるとおりで、附近の本屋さんで聞いて、ある程度知っていました。昔の航空写真を国土地理院のHPで見ましたが、画像データは有料とのことで、後日入手しようと思いますが、そこにも線路跡がうつっており、確かに道とか熊野神社の森と位置関係をみると、常盤平駅の東側から北へ演習線が湾曲して五香の手前で戻ってくるのが、よく分かります。この辺りは、実は何回か歩いており、またいつかまとめようと思います。

前原駅附近の畑のなかの境界標石、鎌ヶ谷の橋脚が出来た経緯については、知りませんでした。

また松戸駅と本来の演習線についても、ご教示いただいた通りと思います。

伊謄さんのコメントを反映し、本文も修正しました。

鉄連絡みの写真をいくつか見られるようにしてみました。

http://ramblersplace.cocolog-nifty.com/photo/tetsuren/tsuda3.JPG

最初は総武線から大久保方面への路線が分岐していたあたりです。このあたりは自衛隊の鉄道部隊も使っていたところですが、廃線敷を道路と植え込みにしてしまったようで、この先はハミング・ロードに至るのですが面影が薄い場所ですね。

http://ramblersplace.cocolog-nifty.com/photo/tetsuren/nara4no5.JPG

それでも、敷地の周辺には標石が残っているところもあって、鉄連の名残りを感じさせます。

http://ramblersplace.cocolog-nifty.com/photo/tetsuren/nara4no2.JPG

前原付近の畑の標石です。後ろは新京成線です。

http://ramblersplace.cocolog-nifty.com/photo/tetsuren/wana.JPG

和名ヶ谷の畑地の標石です。遠いのでわかりづらいとは思いますが、畑の中に入っていくわけにはいきませんからね。

正面の建物の影になっているあたりに消防署があります。

http://ramblersplace.cocolog-nifty.com/photo/tetsuren/wana2.JPG

和名ヶ谷中学校方面への道へ入ったところの、松戸駅側のヤブと畑地の境にある標石です。ただ、文字は現在ではかなり磨耗していますので、90年代の写真からです。

http://ramblersplace.cocolog-nifty.com/photo/tetsuren/wana3.JPG

こちらも入って程ないところにある病院関係の駐車場での標石ですが、文字はすでに磨耗しています。

http://ramblersplace.cocolog-nifty.com/photo/tetsuren/yagiri2.JPG

こちらが最後ですが、松戸矢切高校近くの高圧線の鉄塔の足元にある標石です。このあたりは区画整理され、また鉄連の演習線がほぼ常設状態で敷かれてはいなかったように思うのですが、ともかく、いちばん東京よりの標石で、2つ見かけられます。

それから、上本郷より西の演習線跡地ですが、松戸駅乗り入れが目的でしたので、新京成はこのあたりは敷地を入手しなかったようです。

結構、境界標石は残っているものですね。

津田沼など、よく知っているつもりでいたのですが、最初の境界標石も知りませんでした。菊田神社のはす向かいのような場所と思います。たしかに周りは畑だらけで、昔はさびしい場所でした。どちらかといえば、大久保のほうが廃線あとの面影がありますか。

松戸も八柱と工兵学校周辺、金ヶ作で見たきりで、一度、郭沫若記念館に行った帰りに記念館の人から教えられた栗山に三本あるという境界標石を見つけにいったのですが、見つけられませんでした。

貴重な情報をありがとうございます。

2005年に出された渡邉幸三郎さんの『昭和の松戸誌』ですが、演習線の終点付近のことなど案外と参考になることがありました。

書いてしまうと見る楽しみがなくなるので記しません(笑)が、終点からさらに江戸川のほうへ演習として線路を敷くこともあったようです。

演習線の終点付近は、現在の新京成の路線とも違うだけに興味が沸きますね。

「昭和の松戸誌」は小生も本屋で立ち読みはしたことがあります。江戸川まで訓練で路線を延ばすというのは架橋訓練が関係しているのでしょうね。また、ちゃんと図書館か何かで呼んでみようと思います。

江戸川では鉄道連隊、松戸の陸軍工兵学校がよく架橋訓練をしていたようです。

小生、実はその架橋訓練の写真をもっており、「千葉県の戦争遺跡」HP( http://www.shimousa.net )に掲載する予定です。現在掲載澄みなのは鉄道連隊の歴史と恥ずかしながらの常盤平廃線跡探訪記ですが、第一、第二連隊の遺構と江戸川架橋訓練を追加しようと思っています。

工兵学校の架橋訓練の写真などは工兵学校関連の書物で見ていますが、こちらは葛飾橋よりも上流で行ったようですね。

鉄道連隊は常磐線よりも下流で、あるいは渡河訓練を行ったのでしょうか。江戸川での写真は見たことがありません。

渡河訓練については、長谷川三郎さんの『鉄道兵の生い立ち』(三交社/1984年)で見たのだろうと思いますが、利根川での写真を見たことがあります。総武線の松岸駅から河岸まで線路を敷いて行ったようですので、ここにも軍用地があったのかもしれません。

『昭和の松戸誌』には、演習線は実際の演習の際には現在の柿の木台付近の終点から延長されて、松戸電車区の線路を越えて伸ばされることもあったことが記されていましたので、そういった際の終点になることもあった国道6号線そばの浅間神社のあたりを見に行ってきました。

実は境界石でもないかなと思って行ったのですが、そういったものはありませんでした。もしかすると現在の6号線自体が敷地と重なっていたのかもしれませんが、これは確かめようがなさそうです。

ところで、浅間神社のそばに国旗掲揚塔がありました。「国威宣揚」と刻まれていますので紀元二千六百年記念のものかなと思ったのですが、松戸市の市制施行記念のものでした。松戸が市となったのが1943年でしたから、この掲揚塔も戦争遺跡といえそうです。

ご教示ありがとうございます。国威宣揚というような文字が刻まれた石造物は、村の神社のような神社までいろんなところにありますね。

以前、船橋だけですが、調べてみたところ、市街地中心部では道祖神社、厳島神社、稲荷神社の三ヶ所、周辺の海神まで入れると、五ヶ所は確実にあります。松戸では調べたことがないですが、同じような状況になると思います。

仰るとおり、そういう国旗掲揚台なども、貴重な戦争遺跡です。