2017年6月4日(日) ![]() 7.129km

7.129km

累積標高(+)792.504m(-)-749.410m

梅雨入りを間近に控えた今週末。天気予報によると土日共にいい天気になりそうだ。初夏の山歩きシーズンも今年はこの機会が最後かもしれない。などと考えていた金曜日、夜中に左ふくらはぎが攣った。朝起きても少し痛みが残っている。残念だが、こんな状況で山に行くのは危険だと判断。土曜日は近場を歩く事にした。平地では問題無く歩けた。

日曜日、目が覚めると予報通りの快晴。こうなると我慢出来ない。しかし、少し寝坊した事と、脚の事を考えて、行先は得意技の「ずぼらコース(地蔵山・学文峰)」に決定。

近所の「グルメシティー」で食料を買出した後、南海高野線「白鷺」駅10:44発の電車に飛び乗る。しかしこれが連絡の悪い電車で、「河内長野」駅まで各停、その上に「河内長野」駅では連絡通路で向かいのホームに渡っての乗継になる。11:08発の電車で11:15「千早口」駅に到着。

ここからは、旧家の立ち並ぶ集落の露地。

正午前、人の気配を感じない程の静けさの中、真上にある太陽から降り注ぐ強い陽射しを浴びながら歩く。陽射しは強いがカラッとしていて心地よい。

集落を抜けると、鄙びた山寺「地蔵寺」がある。

境内には入れないので、門から中を覗かせてもらう。

「地蔵寺」を後に広域農道を登山口方面に歩く。田植えの終わった水田からは、長閑なカエルの合唱が聞こえて来る。

「ジルミ峠」を示す道標から山道に入る。

植林帯の木漏れ日の中の緩やかな傾斜を進む。

程なく「ジルミ峠」に到着。

直進すると「神納」に抜ける。「地蔵山」「学文峰」へはここを左折なのだが、ここで右折方向を指す見慣れない道標を発見。

道標には地図には無い山名「ジルミの頭」と標記されている。山頂までそう遠くは無い事は想像が付く、時間的に余裕はあるし、脚の具合も悪くは無い。ここは山頂を踏んでおく事にする。

しかしこの後、甘く見ていた事を反省する事になる。山頂が近づくと道らしい道は無くなり、目印のテープを頼りに、急斜面を木につかまりながら登る。帰りにまたここを下ると考えるとゾッとする。唯一、予想通り山頂までそれ程距離が無かった事は幸いだった。

這う這うの体で「ジルミの頭」(341m)に這い上がる。

山頂は自然林に囲まれた静かな広場で展望は無い。石に腰掛けて休憩していると、辺りが騒がしくなってきた。野鳥の群れがやって来たらしく、四方八方からさえずりが聞こえる。しばらくして一羽のキビタキが姿を現した。鮮やかな黄色の胸が美しい。こういう物に出会えると、苦労して登って来た甲斐もある。

心が癒された所で、急坂を下って「ジルミ峠」まで戻る。

少し寄り道してしまったが、ここから計画通り「地蔵山」「学文峰」を目指す。

しばらく急坂を登った後、、「学文峰」の中腹辺りを巻く緩やかな登りになる。再び急坂を登ると、「学文峰」と「地蔵山」を結ぶ尾根道に出る。

ここを左折するとすぐに「地蔵山」(383m)山頂に到着。

ここも地図には山名が記されていない山だが展望が良い。眼前には「学文峰」や先程登った「ジルミの頭」が望める。その向こうには大阪市内のビル群から六甲山や明石海峡大橋まで見える。

絶好の昼食場所だが、一つ残念なのは影が無い。前回訪問(2016.5.14)の時もパスした記憶がある。しかし今日は、陽射しは強いが風があり、多少過ごし易い。ここで昼食にしよう。

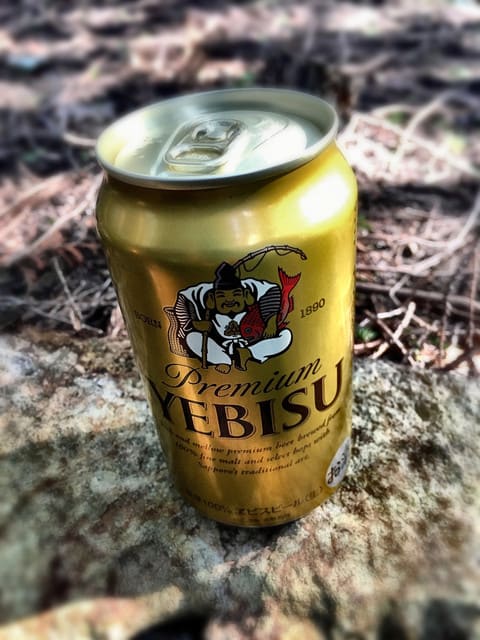

(本日のメニュー)

・ラ王(味噌)

・(ラーメントッピング用)豚肉・ネギ

・さけ中骨水煮+キムマヨ

・キリンラガービール500ml

・大関(生貯蔵)300ml

あと、山頂に木苺(ニガイチゴ)が自生していたので採取する。

まずはキリンラガービールをグラスに注ぎ、プハ〜!至福のひととき!

今回は新メニューを用意して来た。先日、弁当を購入した際に付いていた「キムマヨ」。私自身は初めて食べる代物だ。さて、これを何に合わせるか。考えた末、「さけ中骨水煮」缶詰に「キムマヨ」「ネギ」をトッピング。

このメニューが大失敗だった。水っぽくて全く美味く無い。何時も通り「シーチキンマヨ」にしておけば良かったと後悔する。

この失敗で得た教訓は、「何をトッピングするにしても、缶詰自体が美味しくなければ駄目だ」という事。

採取したニガイチゴは熱燗のツマミにした。爽やかな甘酸っぱさの後に微かな苦味が残る、それを熱燗で流し込む。

悪くは無いが、更に美味しく食べるには、粗く刻んで白身魚のカルパッチョにでもトッピングすれば、ワインはもちろん、純米吟醸の冷酒などにも合うと思う。

(ここで一句)

「ニガイチゴ 口に含みて カップ酒

甘く酸っぱく 苦くて美味し」

その様な事を考えながら飲んでいると、背後でブーンという大きな羽音が聞こえた。振り返ると体長4〜5cmはあろうかというオオスズメバチが飛んで来た。一旦姿を消したと思ったら、また戻って来てホバリングしたり不気味な行動をとる。群では無いし、攻撃して来る事は無いと思いつつも気持ちのいい物では無い。

締めのラーメンを食べて早々に退散する。

「学文峰」(414.4m)山頂を経由して、自然林の中の緩やかなアップダウンを進む。

程なく「下峠」に到着。左に行けば「井谷ノ峰」、右に行くと「上峠」。

ここでリュックを下ろして一休み。野鳥の声と谷底から吹上げる風が心地いい。じっとしていると肌寒い位になってきたので、「上峠」に向けて再び歩き始める。

「上峠」で左折して、林道を流谷の集落に下る。

この集落は、お気に入りの場所で、四季折々の美しさを見せてくれる。

この日は、瑞々しい緑の中で初夏の陽射しに輝く水田。心癒やされる風景の中を歩き、南海高野線「天見」駅に到着。