ひぃぃぃ…だ…大分更新が遅くなっちゃってました…ぅぅ…スミマセン

東京のローカルTV局からうちのお店に取材の申し込みが来てたりしててゴタゴタしちゃってましたorz

今日取材があって、結局Take.3まで撮りましたがTV局の方曰く、「アドリブで答えて頂いた方がやらせっぽくなくなるので質問はその都度ビミョーに変えますね」…との事…でしたが毎回質問が大幅に違うので私の足りない脳みそでは捌ききれずに「いぎぎ…」とかリアルに言っちゃったし…あのTakeは使うのでしょうか…orz

恥ずかしいですのでオールカットでお願いしたい…ですorzorz

AMDのアンロック版Llanoコア「A8-3870K」が来た!

AMDのアンロック版Llanoコア「A8-3870K」が来た!

…っていうことで2011年の年末に予約までして買ってきましたLlanoコア最新のAMD A8-3870KというCPUを、今日は大好きなAsrockからA75M-HVSというマザーで組み上げてみたいと思います♪♪

AシリーズCPUについては昨年の記事で書いてましたASUSのK53-TAっていうノートPCで体感してましたが、強力なCPUとGPUを一緒のパッケージで納めてますのでパワーを犠牲にすることなく省電力化できるのが本当に気に入ってました

2011年の夏場は節電がとにかく東京も求められてましたのでE-350でも組んでましたが、E-350だと消費電力は本当に小さくまとめられますものの、写真とかを編集したい時にどうしてもパワー不足な感じがありましたので、電力に余裕のできた秋頃にはまたPhenom II X4 965のマシンに戻しちゃってました

そこから少しPhenom IIで使ってみて、このパワーを維持したまま消費電力を落とせないかしら…っていうことで年末に白羽の矢を立てたのがこのA8-3870Kでした♪♪

結果的に大満足な形でまとまりましたので、そのレポートをさせて頂きますね♪

「音質」に拘りたい人のためのSocket FM1対応MicroATXマザー「A75M-HVS」

「音質」に拘りたい人のためのSocket FM1対応MicroATXマザー「A75M-HVS」

…っていうことで今回私がこのA8-3870Kで組む時にどうしても拘りたかったのが音質面…で、視覚面はAPUに内蔵されてるRadeon HD 6550Dで十分補えても音質面だけは今使ってるSoundBlasterをそのまま増設…っていう形で載せちゃおうかな…って思ってたのですが、Asrockのこのマザーは音質では評価の高いVIAのVT1705オーディオチップをCreativeの「TrueStudio」で動かす…っていうもう音質面にフォーカスするならこれしかないわ…っていうくらい豪華な仕上がりでしたので2枚買ってきちゃいました(笑)

ビデオカードほどには消費電力が少ないサウンドカードもやっぱり増設すると消費電力を上げる原因になっちゃいますので、これでCPUからGPUからサウンドから全部入りなPCが出来上がったのは本当に嬉しかったです

…でも一つだけこのマザーの欠点があって、それが「標準でDVI出力ができない」所にありますorz

このマザーが標準で出力できるのはアナログD-SUB 15pinとHDMIだけ…ですので、DVI出力するためには別途変換名人の「HDMI(メス)→DVI(オス)」みたいな変換コネクタが必要になってきちゃうのがちょっと痛い所…だったりしますorz

写真で追うAMD A8-3870K

写真で追うAMD A8-3870K

…っていうコトでココから実際に写真で追いながら組み立ててみたいと思います♪♪

※この記事の写真も全部クリックで原寸大に拡大できます

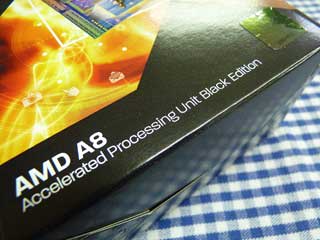

↓こちらがA8-3870Kの箱です

↓CPUが外からでも見えるようになってるのはAMD恒例のパッケージ方法ですね♪♪

↓パッケージにはA8-3870とだけ書かれてます

↓CFDの正規流通品はこのシールが張ってあります

↓マザーは大好きなAsrockの「A75M-HVS」を使います

↓マザーの添付品は本当にシンプルですね

添付品はマザー本体の他、SATAケーブル2本、説明書、バックパネル…だけ…っていう、最近のマザーには珍しいくらいシンプルになってます♪

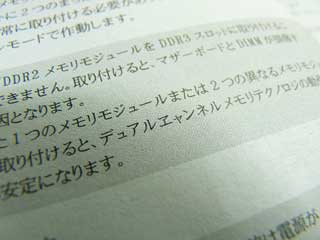

↓こちらが説明書です(笑)

も…もう最近Asrockのこの説明書を読むためだけにココの製品を買ってるのかも…って思い始めてきましたorz

↓あったーーー ーーーー!!

ーーーー!!

日本語説明が今回も載ってるみたいで、もうメチャクチャ楽しみになってきました(笑)

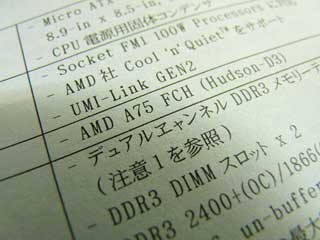

↓プラットフ

…断末魔…みたいな不自然な切れ方です…

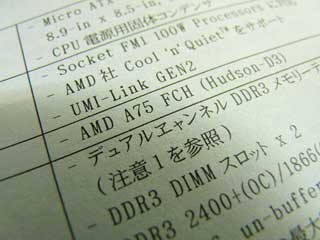

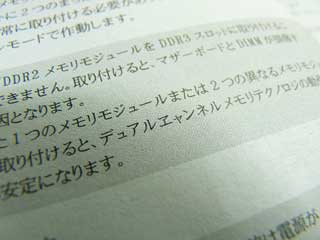

↓Asrock先生お馴染みのデュアルヱャンネルもありました(笑)

↓「単一チャンネル」だとちゃんと変換されてるのに

↓デュアルになると「デュアルヱャンネル」になります(笑)

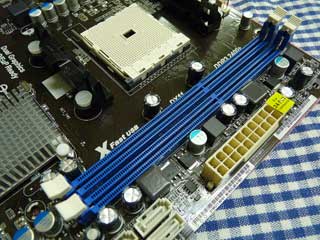

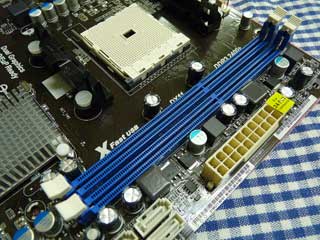

↓こちらがマザー本体になります

↓SocketはLlano専用のFM1になってます

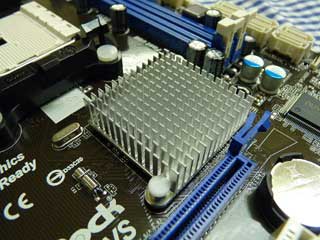

↓VRM周りです

VRMは4フェーズで、OCモデルによく見られるようなコア数の2倍もあるようなフェーズ数ではありませんが、LlanoはGPUが足を引きずっちゃってそんなにOCさせられませんので最大コア数分だけあれば十分なのかもしれませんね♪♪

↓メモリスロットは2本です

DDR3の対応は2400+(OC)/1866/1600/1333/1066/800に対応してて、un-buffered(ECC非対応)になります。

↓SATAポートは6ポートもついてます

一般用途で省電力デスクトップとかだと4ポートもあれば十分ですが、ゆったりとポート数があるのでいろいろな増設欲をかき立てられますね♪

↓増設カードは3枚までになっています

CPUに近い側から、PCI-EXPRESS x1、PCI-EXPRESS x16、32bit 33MHz PCIの3本で、もしもAPUのGPUではちょっと力不足なゲームとかをしたい時とか、マルチモニタをしたい場合にはこの増設スロットにグラフィックスボードを挿して使います。

↓CPUファン用の電源コネクタです

CPUファンのコネクタは4pinになっててPWMに対応しています。

可変速ファンを付けてもっと省電力で使いたい場合には対応ファンの電源コネクタをこちらに挿します。

↓バックパネルです

バックパネルもMicroATXにしては本当に豪華に仕上がってて、写真手前側からPS/2キーボード、マウス、D-SUB 15pinアナログ、HDMI、USB 3.0が4ポート、1000/100/10対応有線LAN、USB 2.0が2ポート、そしてオーディオポートになっています♪♪

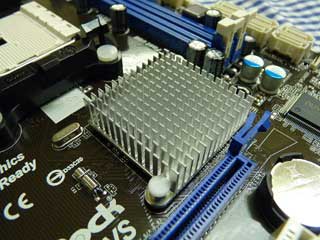

↓サウスのヒートシンクもシンプルですね♪

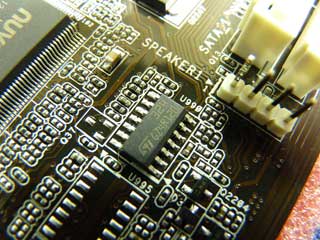

↓CPUの電圧制御にはSTMicroelectronics社の「L6717A」というチップが使われてます。

PDFの仕様書には主にAM2/3に多く使われてるみたいですが、FM1でも採用されてるのですね♪

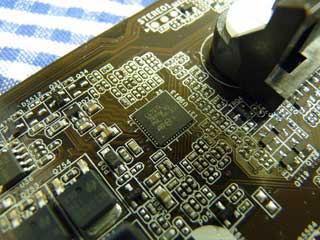

↓LANチップに台湾Realtech社の「RTL8111E」が使われています。

こういった低価格マザーのLANには必ずカニさんが付いてきます…

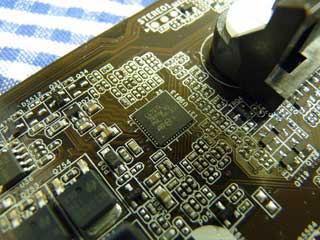

↓そしてオーディオは私の大好きな台湾VIA Technologiesの「VT1705」が使われてます♪

オンボード用のチップでは本当に柔らかくて優しい音がしますので大好きです

3Dゲーム用のカッチカチな音じゃなくって、観賞用オーディオ機器っぽい音をオンボードで出してくれるところにいつも本当に感心してます♪♪

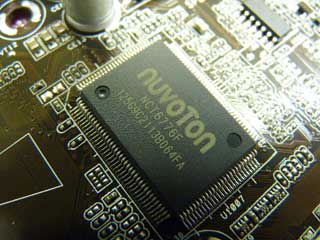

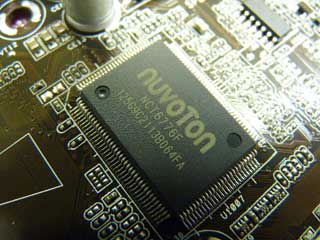

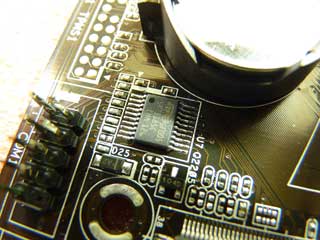

↓I/Oコントローラには台湾Nuvoton社製「NCT6776F」が使われてます。

↓出荷時のBIOSバージョンは1.40…です

Asrock社のBIOSバージョンは1.40からA8-3870Kに対応・・って書いてありますので、このバージョンのままA8-3870Kがフルで使えます♪

…って言いましても、実際には1.20でも1.30でもBIOSのポスト自体はしますので(2枚買いましたうち、もう片方が1.30でしたorz)、ココが対応BIOSバージョンよりも低くても、ポストしてBIOSが立ち上がったらBIOS上からアップデートを行えば大丈夫ですね

↓MOS-FETにはM3006Dが使われてます

このMOS-FETは最低温度-55℃~最高温度150℃まで耐えられるみたいです…うわ…結構耐久性があるのですね

↓ファンコントローラとして台湾Anpec社の「APW7120A」が使われてます♪

↓こ…こちらは何のモジュールでしょう…全然分かりませんでした

↓メモリは今回はメチャクチャ趣味に走ってみました(笑)

マザーとか色々買った後にArcさんでメモリの棚を見てみたら…こんなAMDロゴ入りメモリが売ってましたのでついつい買ってしまいました(笑)

VIAのシステムで全部そろえたい時にはメモリもWinchip…みたいに、メモリもシステムと関係してるモノだと一体感が出て良いですよね

↓OSはWindowsもLinuxも32bitで運用する予定ですので、2GBを2枚買ってきました♪

↓こちらがメモリモジュールです

やっぱりAMDは赤が映えますねっ

↓メモリはPATRIOT製みたいですね

↓メモリスペックは一般的なDDR3-1600です

でも自作は趣味性が殆どの要素を占めてますので、AMDのメモリっていうだけでもうワクワクしてきます♪♪

↓CPUクーラーにはScythe社のProlimatech Samuel17をチョイスしてみました♪

今回組み込む予定のケースは前にご紹介させて頂いてました通りMicroATXのスリムタワーですのでどうしてもCPUの高さも抑え気味にしなくちゃいけなくて、そんな中色々探してたらスリムタイプでマザー裏からしっかり固定できるSamuel 17を見つけましたのでちょっと試してみたいと思いました♪

↓CPUクーラー自体はこんな感じになってます

↓ヒートパイプは6本です

最近のヒートシンクは何本もヒートパイプを装備してたりしますが、こちらは少な目の6本です

↓反対側側面です

↓さらに横から・・

写真だとちょっと分かりづらい…のですが、持ってみると最近の空冷用ヒートシンクとしてはちょっとフィンの厚みが増してるような感じで、低価格ヒートシンクにありがちなペラペラ感がありませんのでちょっと放熱効果にも期待が沸いてきました♪

↓裏返してみました

この「WARNING!」と書かれてるシールは一番最後に剥がします

↓CPUクーラーの付属品はこんな感じになっています♪

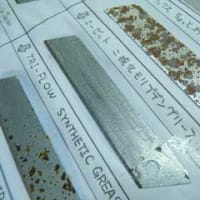

↓中でもちょっとビックリしたのがこのCPUグリスです

他のScytheのCPUクーラーだと、袋に一回分の量が添付されてたりしますがこちらのは市販用のような注射器型のCPUグリスが添付されてました♪♪

…でもこのCPUクーラーにはファンが付属してませんので、ヒートシンクと一緒に12cmファンも買わないといけませんorz

↓ファンはScythe社の「KAZE-JUNI SLIM」をチョイスしてみました

↓こちらから風が出てきて

↓こちらから風が入っていきます

↓まずはファンを取り付ける前にヒートシンクを出して、位置あわせをします。

↓テキトーな位置にファンを乗せます…

↓そうしたらそのままマザーボードのソケット上にテキトーに乗せます…

…こんなコトをしてる理由は、スリムタイプの場合には他のパーツとの干渉とかが頻繁にありますので、どのパーツを一番最初に組んでその場合にファンのケーブルがどこから出てるのが良いかをあらかじめ頭の中で予想しながら組まないと、後からまた全部バラさないといけなくなっちゃったりするから…だったりしますorz

↓やっぱり…です…メモリは先に組まないと絶対に入れられなくなりそうです…orz

↓こちらがファンを固定するネジです

M3 17mmなべ小ネジ

M3 30mmなべ小ネジ

の2種類が付いてて、短い方がスリムタイプファン用で、長いほうが一般的な12cmファン用の固定ネジになります。

ネジを無くしちゃったりした場合にはいずれかの規格品をホームセンターとか東京ですと東急ハンズとかで探すとネジだけ売ってますので、それを買ってきて使うことが出来ますよ♪

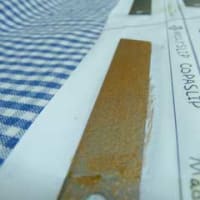

↓ネジのタップにはやっぱりシリコングリスが欠かせませんね♪

サードパーティー製のヒートシンクに切ってあるタップはバリが結構あったりしてて、取り付けは出来たけど何ヶ月もたってもう一度ばらそうとしたらネジがタップ部分でロックされて折れちゃったり…っていうトラブルもよくありますので、とりあえずタップにシリコングリスを流し込んで、オーバーホールしやすいようにしておきたいと思います

↓まずはタップ部分にシリコングリスを流し込みます。

↓そしてファンを乗せてネジ止めします。

ネジは対角線を描くように左下、右上、左上、右下…みたいな順で仮止めしたら、最後にネジが曲がって付いてないのを確認してマシ締めします。

↓次にヒートシンクを裏返します

↓マザーへのアタッチメント取り付け穴を確認します。

↓アタッチメント取り付けにはこちらのネジを使います。

ネジの規格はM3 6mmなべ小ネジです。

こちらも無くしちゃったりした場合にはホームセンターとかでネジだけ売ってますよ♪♪

↓アタッチメントに「AM2/3」と刻印のある側を上にします。

↓こちらもタップ部分にシリコングリスを流し込みます。

↓アタッチメントの金具を乗せます

仮止めした後、ネジが曲がって付いてないかを確認したらマシ締めします。

↓CPUクーラーが完成しました

す…スミマセン…1記事辺りの投稿制限に引っかかっちゃいましたので、続きは次の記事に書いてますorz

東京のローカルTV局からうちのお店に取材の申し込みが来てたりしててゴタゴタしちゃってましたorz

今日取材があって、結局Take.3まで撮りましたがTV局の方曰く、「アドリブで答えて頂いた方がやらせっぽくなくなるので質問はその都度ビミョーに変えますね」…との事…でしたが毎回質問が大幅に違うので私の足りない脳みそでは捌ききれずに「いぎぎ…」とかリアルに言っちゃったし…あのTakeは使うのでしょうか…orz

恥ずかしいですのでオールカットでお願いしたい…ですorzorz

AMDのアンロック版Llanoコア「A8-3870K」が来た!

AMDのアンロック版Llanoコア「A8-3870K」が来た!

…っていうことで2011年の年末に予約までして買ってきましたLlanoコア最新のAMD A8-3870KというCPUを、今日は大好きなAsrockからA75M-HVSというマザーで組み上げてみたいと思います♪♪

AシリーズCPUについては昨年の記事で書いてましたASUSのK53-TAっていうノートPCで体感してましたが、強力なCPUとGPUを一緒のパッケージで納めてますのでパワーを犠牲にすることなく省電力化できるのが本当に気に入ってました

2011年の夏場は節電がとにかく東京も求められてましたのでE-350でも組んでましたが、E-350だと消費電力は本当に小さくまとめられますものの、写真とかを編集したい時にどうしてもパワー不足な感じがありましたので、電力に余裕のできた秋頃にはまたPhenom II X4 965のマシンに戻しちゃってました

そこから少しPhenom IIで使ってみて、このパワーを維持したまま消費電力を落とせないかしら…っていうことで年末に白羽の矢を立てたのがこのA8-3870Kでした♪♪

結果的に大満足な形でまとまりましたので、そのレポートをさせて頂きますね♪

「音質」に拘りたい人のためのSocket FM1対応MicroATXマザー「A75M-HVS」

「音質」に拘りたい人のためのSocket FM1対応MicroATXマザー「A75M-HVS」…っていうことで今回私がこのA8-3870Kで組む時にどうしても拘りたかったのが音質面…で、視覚面はAPUに内蔵されてるRadeon HD 6550Dで十分補えても音質面だけは今使ってるSoundBlasterをそのまま増設…っていう形で載せちゃおうかな…って思ってたのですが、Asrockのこのマザーは音質では評価の高いVIAのVT1705オーディオチップをCreativeの「TrueStudio」で動かす…っていうもう音質面にフォーカスするならこれしかないわ…っていうくらい豪華な仕上がりでしたので2枚買ってきちゃいました(笑)

ビデオカードほどには消費電力が少ないサウンドカードもやっぱり増設すると消費電力を上げる原因になっちゃいますので、これでCPUからGPUからサウンドから全部入りなPCが出来上がったのは本当に嬉しかったです

…でも一つだけこのマザーの欠点があって、それが「標準でDVI出力ができない」所にありますorz

このマザーが標準で出力できるのはアナログD-SUB 15pinとHDMIだけ…ですので、DVI出力するためには別途変換名人の「HDMI(メス)→DVI(オス)」みたいな変換コネクタが必要になってきちゃうのがちょっと痛い所…だったりしますorz

写真で追うAMD A8-3870K

写真で追うAMD A8-3870K…っていうコトでココから実際に写真で追いながら組み立ててみたいと思います♪♪

※この記事の写真も全部クリックで原寸大に拡大できます

↓こちらがA8-3870Kの箱です

↓CPUが外からでも見えるようになってるのはAMD恒例のパッケージ方法ですね♪♪

↓パッケージにはA8-3870とだけ書かれてます

↓CFDの正規流通品はこのシールが張ってあります

↓マザーは大好きなAsrockの「A75M-HVS」を使います

↓マザーの添付品は本当にシンプルですね

添付品はマザー本体の他、SATAケーブル2本、説明書、バックパネル…だけ…っていう、最近のマザーには珍しいくらいシンプルになってます♪

↓こちらが説明書です(笑)

も…もう最近Asrockのこの説明書を読むためだけにココの製品を買ってるのかも…って思い始めてきましたorz

↓あったーーー

ーーーー!!

ーーーー!!

日本語説明が今回も載ってるみたいで、もうメチャクチャ楽しみになってきました(笑)

↓プラットフ

…断末魔…みたいな不自然な切れ方です…

↓Asrock先生お馴染みのデュアルヱャンネルもありました(笑)

↓「単一チャンネル」だとちゃんと変換されてるのに

↓デュアルになると「デュアルヱャンネル」になります(笑)

↓こちらがマザー本体になります

↓SocketはLlano専用のFM1になってます

↓VRM周りです

VRMは4フェーズで、OCモデルによく見られるようなコア数の2倍もあるようなフェーズ数ではありませんが、LlanoはGPUが足を引きずっちゃってそんなにOCさせられませんので最大コア数分だけあれば十分なのかもしれませんね♪♪

↓メモリスロットは2本です

DDR3の対応は2400+(OC)/1866/1600/1333/1066/800に対応してて、un-buffered(ECC非対応)になります。

↓SATAポートは6ポートもついてます

一般用途で省電力デスクトップとかだと4ポートもあれば十分ですが、ゆったりとポート数があるのでいろいろな増設欲をかき立てられますね♪

↓増設カードは3枚までになっています

CPUに近い側から、PCI-EXPRESS x1、PCI-EXPRESS x16、32bit 33MHz PCIの3本で、もしもAPUのGPUではちょっと力不足なゲームとかをしたい時とか、マルチモニタをしたい場合にはこの増設スロットにグラフィックスボードを挿して使います。

↓CPUファン用の電源コネクタです

CPUファンのコネクタは4pinになっててPWMに対応しています。

可変速ファンを付けてもっと省電力で使いたい場合には対応ファンの電源コネクタをこちらに挿します。

↓バックパネルです

バックパネルもMicroATXにしては本当に豪華に仕上がってて、写真手前側からPS/2キーボード、マウス、D-SUB 15pinアナログ、HDMI、USB 3.0が4ポート、1000/100/10対応有線LAN、USB 2.0が2ポート、そしてオーディオポートになっています♪♪

↓サウスのヒートシンクもシンプルですね♪

↓CPUの電圧制御にはSTMicroelectronics社の「L6717A」というチップが使われてます。

PDFの仕様書には主にAM2/3に多く使われてるみたいですが、FM1でも採用されてるのですね♪

↓LANチップに台湾Realtech社の「RTL8111E」が使われています。

こういった低価格マザーのLANには必ずカニさんが付いてきます…

↓そしてオーディオは私の大好きな台湾VIA Technologiesの「VT1705」が使われてます♪

オンボード用のチップでは本当に柔らかくて優しい音がしますので大好きです

3Dゲーム用のカッチカチな音じゃなくって、観賞用オーディオ機器っぽい音をオンボードで出してくれるところにいつも本当に感心してます♪♪

↓I/Oコントローラには台湾Nuvoton社製「NCT6776F」が使われてます。

↓出荷時のBIOSバージョンは1.40…です

Asrock社のBIOSバージョンは1.40からA8-3870Kに対応・・って書いてありますので、このバージョンのままA8-3870Kがフルで使えます♪

…って言いましても、実際には1.20でも1.30でもBIOSのポスト自体はしますので(2枚買いましたうち、もう片方が1.30でしたorz)、ココが対応BIOSバージョンよりも低くても、ポストしてBIOSが立ち上がったらBIOS上からアップデートを行えば大丈夫ですね

↓MOS-FETにはM3006Dが使われてます

このMOS-FETは最低温度-55℃~最高温度150℃まで耐えられるみたいです…うわ…結構耐久性があるのですね

↓ファンコントローラとして台湾Anpec社の「APW7120A」が使われてます♪

↓こ…こちらは何のモジュールでしょう…全然分かりませんでした

↓メモリは今回はメチャクチャ趣味に走ってみました(笑)

マザーとか色々買った後にArcさんでメモリの棚を見てみたら…こんなAMDロゴ入りメモリが売ってましたのでついつい買ってしまいました(笑)

VIAのシステムで全部そろえたい時にはメモリもWinchip…みたいに、メモリもシステムと関係してるモノだと一体感が出て良いですよね

↓OSはWindowsもLinuxも32bitで運用する予定ですので、2GBを2枚買ってきました♪

↓こちらがメモリモジュールです

やっぱりAMDは赤が映えますねっ

↓メモリはPATRIOT製みたいですね

↓メモリスペックは一般的なDDR3-1600です

でも自作は趣味性が殆どの要素を占めてますので、AMDのメモリっていうだけでもうワクワクしてきます♪♪

↓CPUクーラーにはScythe社のProlimatech Samuel17をチョイスしてみました♪

今回組み込む予定のケースは前にご紹介させて頂いてました通りMicroATXのスリムタワーですのでどうしてもCPUの高さも抑え気味にしなくちゃいけなくて、そんな中色々探してたらスリムタイプでマザー裏からしっかり固定できるSamuel 17を見つけましたのでちょっと試してみたいと思いました♪

↓CPUクーラー自体はこんな感じになってます

↓ヒートパイプは6本です

最近のヒートシンクは何本もヒートパイプを装備してたりしますが、こちらは少な目の6本です

↓反対側側面です

↓さらに横から・・

写真だとちょっと分かりづらい…のですが、持ってみると最近の空冷用ヒートシンクとしてはちょっとフィンの厚みが増してるような感じで、低価格ヒートシンクにありがちなペラペラ感がありませんのでちょっと放熱効果にも期待が沸いてきました♪

↓裏返してみました

この「WARNING!」と書かれてるシールは一番最後に剥がします

↓CPUクーラーの付属品はこんな感じになっています♪

↓中でもちょっとビックリしたのがこのCPUグリスです

他のScytheのCPUクーラーだと、袋に一回分の量が添付されてたりしますがこちらのは市販用のような注射器型のCPUグリスが添付されてました♪♪

…でもこのCPUクーラーにはファンが付属してませんので、ヒートシンクと一緒に12cmファンも買わないといけませんorz

↓ファンはScythe社の「KAZE-JUNI SLIM」をチョイスしてみました

↓こちらから風が出てきて

↓こちらから風が入っていきます

↓まずはファンを取り付ける前にヒートシンクを出して、位置あわせをします。

↓テキトーな位置にファンを乗せます…

↓そうしたらそのままマザーボードのソケット上にテキトーに乗せます…

…こんなコトをしてる理由は、スリムタイプの場合には他のパーツとの干渉とかが頻繁にありますので、どのパーツを一番最初に組んでその場合にファンのケーブルがどこから出てるのが良いかをあらかじめ頭の中で予想しながら組まないと、後からまた全部バラさないといけなくなっちゃったりするから…だったりしますorz

↓やっぱり…です…メモリは先に組まないと絶対に入れられなくなりそうです…orz

↓こちらがファンを固定するネジです

M3 17mmなべ小ネジ

M3 30mmなべ小ネジ

の2種類が付いてて、短い方がスリムタイプファン用で、長いほうが一般的な12cmファン用の固定ネジになります。

ネジを無くしちゃったりした場合にはいずれかの規格品をホームセンターとか東京ですと東急ハンズとかで探すとネジだけ売ってますので、それを買ってきて使うことが出来ますよ♪

↓ネジのタップにはやっぱりシリコングリスが欠かせませんね♪

サードパーティー製のヒートシンクに切ってあるタップはバリが結構あったりしてて、取り付けは出来たけど何ヶ月もたってもう一度ばらそうとしたらネジがタップ部分でロックされて折れちゃったり…っていうトラブルもよくありますので、とりあえずタップにシリコングリスを流し込んで、オーバーホールしやすいようにしておきたいと思います

↓まずはタップ部分にシリコングリスを流し込みます。

↓そしてファンを乗せてネジ止めします。

ネジは対角線を描くように左下、右上、左上、右下…みたいな順で仮止めしたら、最後にネジが曲がって付いてないのを確認してマシ締めします。

↓次にヒートシンクを裏返します

↓マザーへのアタッチメント取り付け穴を確認します。

↓アタッチメント取り付けにはこちらのネジを使います。

ネジの規格はM3 6mmなべ小ネジです。

こちらも無くしちゃったりした場合にはホームセンターとかでネジだけ売ってますよ♪♪

↓アタッチメントに「AM2/3」と刻印のある側を上にします。

↓こちらもタップ部分にシリコングリスを流し込みます。

↓アタッチメントの金具を乗せます

仮止めした後、ネジが曲がって付いてないかを確認したらマシ締めします。

↓CPUクーラーが完成しました

す…スミマセン…1記事辺りの投稿制限に引っかかっちゃいましたので、続きは次の記事に書いてますorz

https://www.safecasinosite.net/