ひぃぃぃ…ね…年度末は忙しすぎです

みなさんの会社は年度末はいかがでした…でしょう?

春になってきて朝晩の気温差も激しくなってきてますので、どうかみなさんもお体に気をつけてお過ごしくださいね♪♪

超高効率ペリフェラル4pinケーブルでファンを安定動作させよう!

超高効率ペリフェラル4pinケーブルでファンを安定動作させよう!

…って言うコトで今回から3回分はちょっとだけXperia Zの記事をお休みさせて頂きまして、また自作PC関係の記事を書かせていただきたいと思います

実は先日うちのお客様と自作PCのお話でちょっと盛り上がってた…のですが、そのお客様の使ってらっしゃるケースは結構沢山ファンが付けられるタイプらしくて、でもそれを全部動かそうとするとマザー上のファンコネクタだけじゃ足りない…って仰られてたので「ペリフェラル4pin変換ケーブルを買うか自作する手段がありますよ♪」って御案内させて頂いたら「え!?あのケーブルって自作出きるの!?」って仰られて、その反応に私もちょっとビックリしちゃったので今日はファンコネクタをペリフェラル4pin変換してATX電源から直接電気を持って来させるための作成方法とかを書いてみたいと思います♪♪

デスクトップPCの場合、ケース内の全てのケーブルは自作可能だったりしてて、このケーブルの自作が出来ると例えば夜中とかに組んでて「あ、このケーブル買い忘れちゃった…」とか、「ケース内をスッキリさせたいから短いケーブルが欲しい!」って言う時にその場で自分が欲しいケーブルを自分が一番好きな素材や長さで直ぐに作れちゃうのがメリットですね

今回の目的はこんな感じにします!

今回の目的はこんな感じにします!

フツーはPC内の変換ケーブルを作る場合…って、本当に必要に駆られて作るシーンが多い…ですので、今回みたいに単純にケーブル作成だけが目的になっちゃってる場合には何かそれっぽい謳い文句があった方がやる気が出そう…って言うコトで、今回はこんな目的でケーブルを作ってみるコトにしました

ファンを安定動作させるためペリフェラル4pin変換

ファンを安定動作させるためペリフェラル4pin変換

PWM(可変速回転ファン)を最大回転数で安定させる

PWM(可変速回転ファン)を最大回転数で安定させる

埃が入りにくい構造

埃が入りにくい構造

ケーブルを雑に扱っても大丈夫な構造

ケーブルを雑に扱っても大丈夫な構造

電気抵抗を限りなくゼロに近づける

電気抵抗を限りなくゼロに近づける

…って、大体こんな感じの内容にしてみました

実はPCで使われてるケーブルの中でも前回作ってたみたいな電源ケーブルとかアナログケーブルの場合には効果が目に見えて出てくることも多くて、逆にデジタルケーブルの場合には高効率化させた結果、その通信規格の範囲外に出ちゃって認識しない…なんていうコトがありますのでちょっとだけ注意が必要だったりしますorz

…って言うのはこの前「超高効率化させたUSBケーブルを作ってみたい!」って思って2sqの銀メッキテフロンケーブル+アルミシールド材を使ってUSBケーブルを作ってみた…のですが、あまりに高効率化しすぎちゃって本来粗悪ケーブルを想定してポートから出されてる高めの電圧がダイレクトに機器に伝わって機器が壊れそうになってしまったり…って言うコトがありましたので、USBやeSATAみたいなデジタル通信用のケーブルではあんまり高効率化させすぎちゃうと逆に良い結果にはならなさそう…ですorzorz

今回作ってみたファン用電源ケーブルもやっぱり「電源」って言うアナログな要素があるモノだから…でしょうか…フツーはPWM(可変速ファン)の場合、純粋なペリフェラル電源変換をしても(マザー側へのファン回転情報は一切無しで)電源を入れてから少しの間はトロトロ回って、しばらくするとフル回転で回る…って言うのがお馴染みだったのですが、この変換ケーブルを超高効率化させるともう電源を入れてから直ぐにフル回転で回ってくれますのでオーバークロックをしてるユーザーさんにとってはすっごい頼もしい回り方になると思います♪♪

早速作ってみました!

早速作ってみました!

…って言うコトでココからは製作の一部始終を写真と一緒にご紹介してみたいと思います♪

※この記事の写真も全部クリックで拡大できます

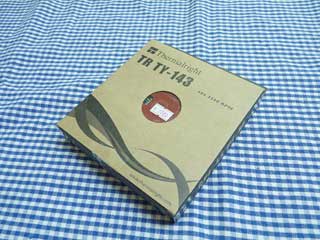

↓今回テストに使うのはThermalright社の「TY-143」です

↓前回徹底的に軸音を無音化させてたので、軸音は殆どしなくなってます

↓ファンから出てるのは3pinと互換性を持たせた4pinです

…で、PWMファンの場合にはこの4pinが結構厄介だったりしてて…

↓一般的なPCパーツショップで売られてるペリフェラル4pin変換はこんな感じのが多くって…

ファンコネクタを差し込む部分にガードが付いてるコトが多いため、4pinのコネクタをそのままでは差し込めなくなってるのですねorz

ガードを破壊するか、変換ケーブルの種類が豊富な秋葉原のパーツショップとかで探す…とかしないとこの4pinを差し込めません

↓そこで自作です

ファンの各種コネクタは秋葉原の千石電商さんで販売してて、今回のケースで計算してみると…

ペリフェラルコネクタ・オスピン:30円

ペリフェラルコネクタ・オスピン:30円

ペリフェラルコネクタ用ハウジング・オス:50円

ペリフェラルコネクタ用ハウジング・オス:50円

ペリフェラルコネクタ・メスピン:30円

ペリフェラルコネクタ・メスピン:30円

ペリフェラルコネクタ用ハウジング・メス:50円

ペリフェラルコネクタ用ハウジング・メス:50円

ファン用電源ピンヘッダー・3pin:30円

ファン用電源ピンヘッダー・3pin:30円

ファン用コンタクトピン:30円

ファン用コンタクトピン:30円

ファン用3pinハウジング:30円

ファン用3pinハウジング:30円

…で、コネクタ類だけで一式250円で揃っちゃいますので、後はテキトーなケーブルを揃えれば自作用の素材は全部揃います…が、最悪コネクタ類だけがあれば100円ショップに売ってるコンセント延長ケーブルとかを何本か買ってきてケーブルだけ取り出して使う…って言う荒業も出来たりしますよ(笑)

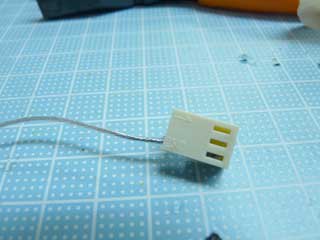

↓今回使うコネクタ・ピン一式です

↓ファン用3pinピンヘッダーと

↓ファン用3pinハウジングとコンタクトピンと

↓ペリフェラルコネクタ用メスハウジングとピンと

↓ペリフェラルコネクタ用オスハウジングとピンになります♪

↓まずはファン用ピンヘッダーを取り出します

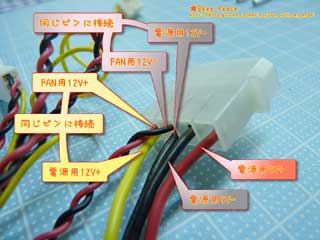

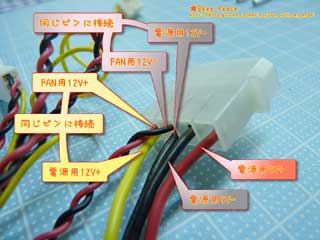

↓ピンヘッダーはこんな接続の仕方をします

ガイドを下にした時に、一番左端から12V-、12V+、ファンの回転情報…って言う感じになってて、基本的に4pinの場合もこの順序は変わらずに、ガイドを下にして左端から12V-、12V+、ファンの回転情報、制御信号用って言う並び方になります♪

…で、一応ココでは分かりやすいように「12V+、12V-」…って呼んでしまいましたが、正確には「12V+とGND(Ground)」になります

もっと厳密に言っちゃうと実はファンの中には12Vじゃなくて5Vで動作できるファンもありますので、必ずしも12Vを繋がないといけないか…って言うとそうじゃないところもあったりしますorz

↓ペリフェラルコネクタ側(メス側)はこんな感じの接続をします

メスピン側にはファンからのケーブルも接続しなくちゃいけないので使えるケーブルの太さには限界がありますが、私が試してみた結果だと12V側は3.5sqのHKIVケーブル2本で限界で、MLFCみたいにシースの厚みがあるケーブルだと2sqくらいまでが限界になります

↓ペリフェラルコネクタ側(オス側)はこんな感じの接続をします

メス側はファンからのケーブルも加わってすっごい賑やかな接続になってましたが、オス側は結構寂しい感じになってます(笑)

…人間のご家庭でもこういう構図を良く目にしますね

丁度この接続の説明をお客様にしてた時に腐女のお客様がいらっしゃって、「オス側とオス側は接続出来ないのかしら??」って仰られてて、どっちの話題にも興味がある私にとって難しい選択を迫られてしまいました

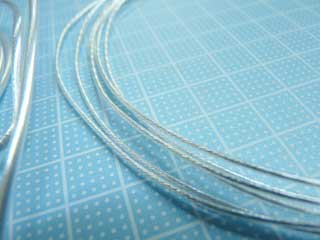

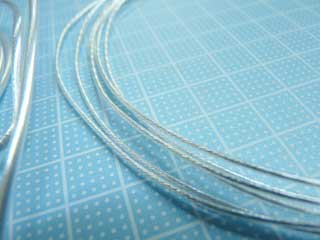

↓今回使うケーブルは3種類です

まずは写真左から、ファン用ピンヘッダからペリフェラルコネクタに接続させるためのケーブルとしてテフロン銀メッキ線1.25sqと、ピンヘッダからマザー側にファンの回転情報を送るためのケーブルとしてテフロン銀メッキ線0.3sqを用意してみました♪

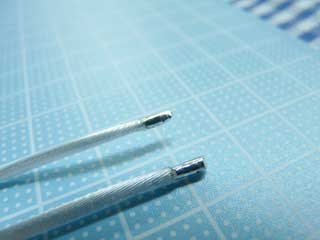

↓テフロン銀メッキ線は本当にキレイですよね

秋葉原のタイガー無線の店長さん曰く、アクセサリ用に買っていかれる方も結構いらっしゃるとか…確かにキレイですので0.3sqあたりのケーブルにビーズとか通したら美しそうですね♪♪

↓そしてペリフェラルコネクタ同士を繋ぐのが2.0sqのテフロン銀メッキ線です♪

↓それでは今回の作業で使っていく日本製工具を紹介してみたいと思います♪

↓まずはケーブルをカットするために新潟県に本社を置く株式会社ツノダさんの「ケーブルカッター」です

こちらのケーブルカッターは前回電源ケーブルを作った時にも使いましたが、ツノダさんの工具は日本製ならではの信頼性や扱いやすさと価格的なリーズナブルさがあって本当に大好きです♪

↓安心の日本製です

どうしても価格的に海外製の工具って高いこともあって高級そうな感じがしますが、実際に使ってみると「灯台元暗し」じゃないですが日本製工具は信頼性や扱いやすさ、安全性が全部バランスよく考えられてて、何よりも日本人の手に一番馴染む設計になってますので、本当に「道具」として選ぶのならやっぱり日本製工具しかないわ…っていっつも思ってたりします

↓細かい先端の調整には大阪府に本社を置くフジ矢さんの「プロテックニッパ」を使っていきます

秋葉原の工具売り場の店員さん(…見た目は店員…って言うよりも明らかに電気工事士の格好をしてます)も「電気工事の現場でオススメなニッパーと言えばフジ矢のニッパーですよ」って仰ってましたが、そのフジ矢さんのラインナップの中でも特に精密で確実な仕事をするために生まれたブランドニッパーがこの「プロテックシリーズ」らしくって、鋼材の硬度を最適化させてるおかげで先端が鋭利になってるにも関わらずその先端でも物凄い切れ味を出してる…って言う精密加工には理想的な造りになってますよ

↓刃の部分にはマイクロミラーブレード加工がされてます♪

高級和包丁を合わせたみたいな美しい仕上げになってますね

↓こちらも安心の日本製です

↓他にハンダセットはいつもの大洋電気産業株式会社さんのハンダ付け工具一式を使っていきます♪

↓まずはそれぞれのケーブルをカットします

ペリフェラルコネクタ用に2sqの銀めっきテフロン線を4本、ファン用ピンヘッダからの電源供給用に1.25sqを2本、ピンヘッダから3pinハウジングへのケーブルに0.3sqを1本切り取ります。

基本的に長さはみなさんが使う予定のケースに合わせて調整して頂いて構わない…のですが、ちょっと大き目のケースに入れる予定の場合にはピンヘッダからハウジングに伸びるケーブルを気持ち長めに取ってあげると結構使いやすくなりますよ♪♪

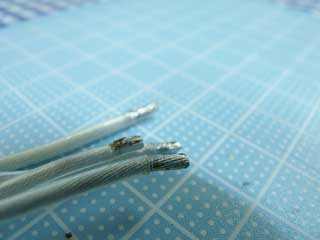

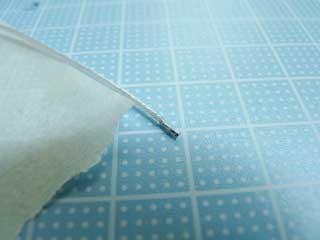

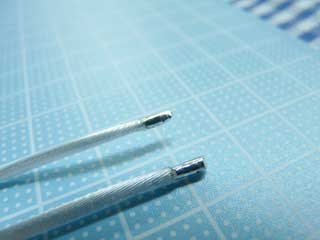

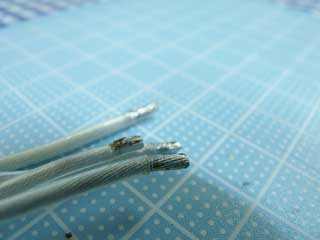

↓先端を切りそろえてください

↓色つきの熱収縮チューブとかで判別がつきやすいようにします。

↓それではまずはピンヘッダ周りを接続していきますね♪

↓まずはニッパーで先端の被覆をむきます

プロテックニッパーは切れ味が凄まじいので絶対に力を入れないようにして、軽く刃を当てたらクルクルと二回転くらいさせるともう被覆が剥けてますよ

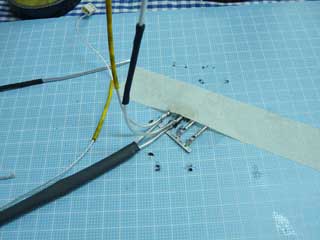

↓まずはピンヘッダをテキトーに固定して…

↓そこにフラックスを塗ります

↓そしたらそこに予備はんだを盛っておきます

↓次にケーブルの先端にもフラックスを垂らして…

↓こっちにも予備はんだを盛っておきます

↓ハンダゴテでケーブルを熱しておいたら、上から一気に押し当てて接続します。

↓熱収縮チューブを被せたら次の線を接続します

…ちょっと面倒な作業工程ですが、こうしておかないとピン同士が結構密接してますので、電気を入れた瞬間にスパークしちゃったりして大変ですので、絶縁はしっかりするようにしてください…です

↓最後にハウジングに伸びるケーブルを接続します。

↓取り合えずコレでピンヘッダの接続は完了です

↓次にこの先のハウジングを処理していきます

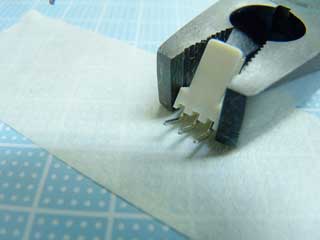

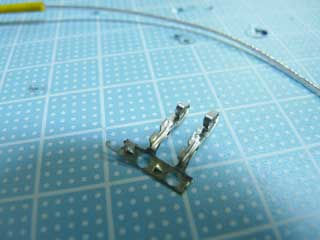

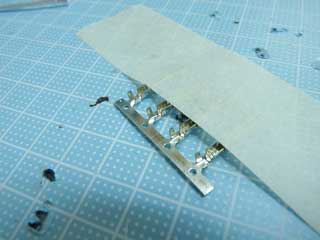

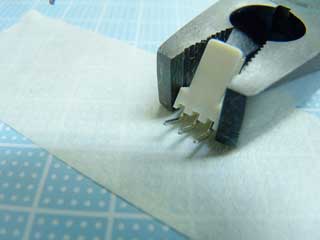

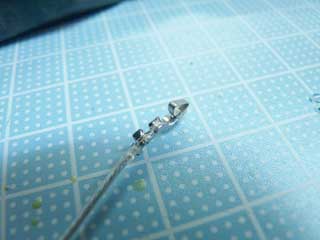

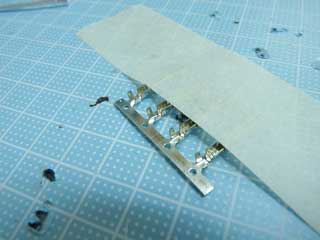

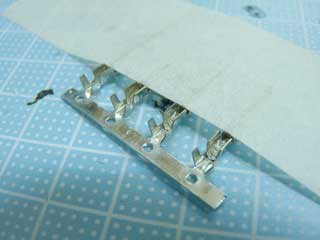

↓ハウジングに入れるピンを出してきたら…

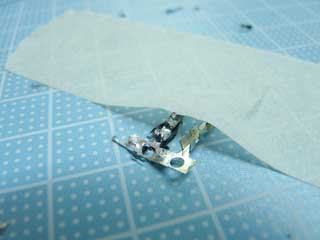

↓マスキングテープで固定してフラックスを垂らして…

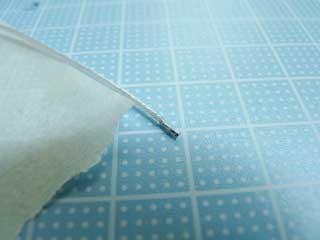

↓さっきと同じように予備はんだを盛っておきます。

↓ケーブルにも同じようにフラックスを垂らして予備はんだを盛っておきます。

↓そしたらケーブルを熱した状態で上から押し当てて接続します。

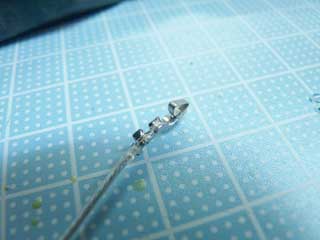

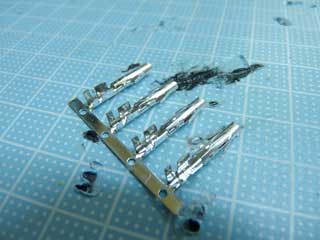

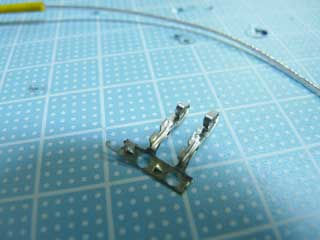

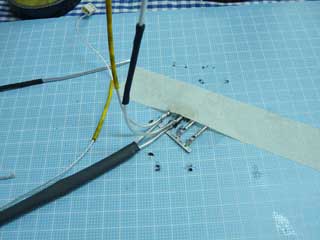

↓ピンを取り出します

↓最後にハウジングに入れたらピンヘッダからハウジング周りは一旦完了です♪♪

↓次にペリフェラルコネクタに接続する部分にフラックスを垂らして…

↓予備はんだを盛っておきます

↓次にペリフェラルコネクタに使うケーブルを用意したら…

↓先端の被覆を剥いておきます

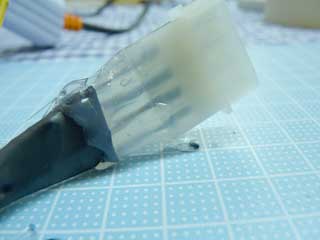

↓ピンヘッダからペリフェラルコネクタまでのケーブルをまとめて熱収縮チューブに入れておきます。

↓あらかじめ電源ケーブル全部にさっきと同じようにフラックスを垂らして

↓予備はんだを盛っておきます

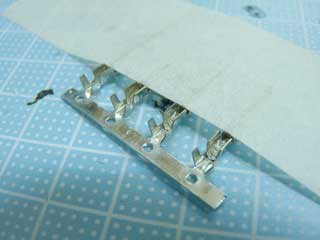

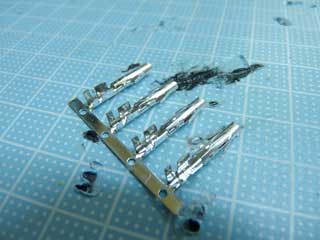

↓ペリフェラルコネクタ用ピン(メス側)を取り出してきて…

↓マスキングテープで固定したら…

↓フラックスを垂らして…

↓予備はんだを盛っておきます

↓まずはピンヘッダからのケーブルを接続してしまいます。

↓上から熱した電源ケーブルを上から押し当てるようにして接続します。

↓残りのケーブルも接続します

↓そしたらピンを取り出します。

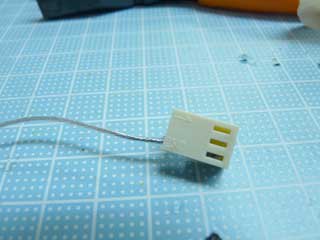

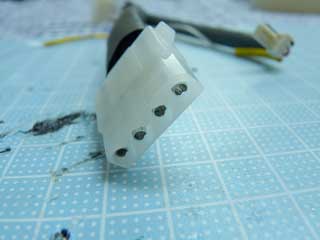

↓取り合えずメスピン用のハウジングを取り付けてください。

↓次にオスピン側を取り出します

↓同じようにフラックスを垂らして予備はんだを盛っておきます。

↓こちら側も同じようにフラックスを垂らして予備はんだを盛ります。

↓流れ作業で一気に接続してしまってください

↓こちらもピンを取り出してから…

↓熱収縮チューブを通してから…

↓ハウジングを取り付けます

↓オスピン、メスピンがちゃんと揃って出てるかを確認します。

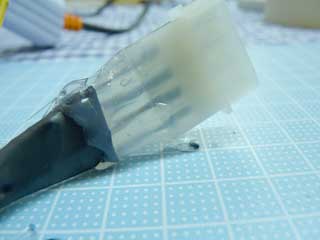

↓大丈夫そうでしたら熱収縮チューブを火であぶって縮めてください♪

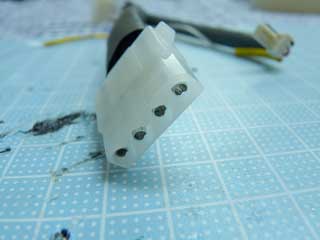

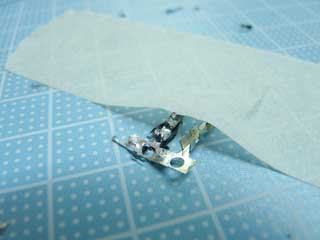

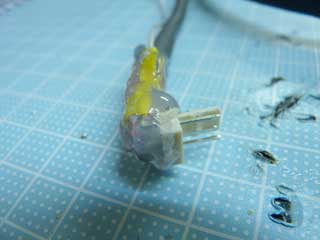

…で、一応この段階で格好的には完成…なのですが、はんだは経年劣化でクラックが起きてきちゃう可能性が結構高かったりしてる上に乱暴には扱えないデリケートな接続方法ですので、これを固定してしまいたいと思います♪♪

↓ハンダ作業の強い味方、ホットボンドです(笑)

ハンダ付けをメインの接続方法としてる方は絶対に持ってる…って言うくらい頼もしい道具で、ガンタイプの本体も秋葉原で1,200円もあれば買えてしまいますので結構オススメです

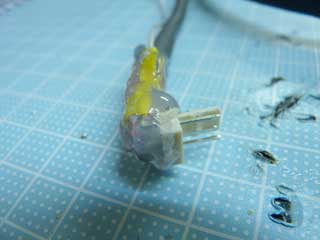

↓ホットボンドで隙間が無いくらい練りこみます

ポイントは熱収縮チューブに少しかぶるくらいにたっぷりと付けるコト…で、こうすると埃が入りにくい上に雑に扱っても負担は全部チューブ本体とハウジングにしかいきませんので頑丈になりますよ♪

↓ピンヘッダ周りにもしっかりと練りこみます

↓反対側のハウジングにも同じように練りこみます。

↓最後にファン用ハウジングにも練りこんだら完了です

↓次にテスターの計測を「抵抗値」にセットしたら、全部のピンで抵抗値がゼロになってるのを確認します。

ここでもしも抵抗が生まれてるようならどこかのピン同士が干渉しあってるか、あるいはピンがちゃんと接続されてないコトになります

↓次に実機を出してきます

↓まずはATX電源側のメスピンの12V+と12V-にテスターを当てて

↓計測項目を「DC電圧」にしたらスイッチオンです

12.1V…ジャンク電源としては結構まともな数値が出ました(笑)

↓次に市販品の電源変換ケーブルを取り付けてみます

↓12.1Vで数値はATX側と一緒です

↓次にさっき作ったケーブルを出します

↓スイッチオン!

12.1V…市販品と同じ電圧が出てますね

ただし…ちょっと写真だけでは伝わりにくい…のですが、市販品のケーブルだとスイッチを入れてから電圧が12.1Vに上がるまでは5.1V辺りからスタートして徐々にこの12.1Vになっていくような感じ…でしたのですが、今回作ったケーブルだと突然10V辺りから開始して直ぐに12.1Vになりますので、電圧の立ち上がり方は高効率化の効果がちゃんと出てるような感じがしました♪♪

↓最後に実際にTY-143を接続します

ぉぉぉぉっっ

市販のペリフェラル変換では見られなかった「スイッチオンと同時にファンがMAXスピードで回転」って言う現象が上手く出てくれました♪♪

↓細かく電圧を見てみると、12.12Vでピッタリとマークし続けてます。

↓最後に…オーバースペックテストで作ってみた分岐ケーブルです(笑)

ファン用ハウジングへのケーブルを除いて、全線3.5sqのHKIVにアルミシールド済み…で、更に組んだ上からアルミシールドの二重シールド加工をしてみたオーバースペック検証用ケーブル…で、家庭用のコンセント…100V15Aでもオーバースペックな3.5sqのHKIVケーブルに12Vを通す…って言う資源の無駄遣いも良いところのケーブルです

↓スイッチおn…

あ、さっきよりももっと立ち上がりがスムーズになりました…もうスイッチ入れた瞬間からこの12.12V固定です

ファンがトロトロ回ってる隙も無くって、スイッチ押した瞬間からすっごい風切り音です(笑)

た…多分、もうココまでオーバースペックになっちゃうとこのケーブル内で発生する電気抵抗が限りなくゼロに近くなってしまいますので、ATX電源に直接ファンを繋いでるような状態になる…の…かも…??

自作PCには自作ケーブルが楽しい!

自作PCには自作ケーブルが楽しい!

…って言うことでいつもの全然まとまってないまとめ…ですが、自作PCで各パーツを自分でチョイスして入れていかれる楽しさ…に加えて各種ケーブルの自作でもっと「自作PC」って言う感じが出てくるような気がしました♪♪

人とはちょっと違ったPCの構成を考えるのもすっごい楽しいし、それが自作の面白さの一つでしたが、本体内のケーブルが全部自作だったりしたら…もうそのPCは完全に「自分だけの自分PC」って呼べそうな感じがしますよね♪♪

関係がありそうな他の記事…

関係がありそうな他の記事…

PC内のCPU・ケースファンを分解して整備しよう!

PC内のCPU・ケースファンを分解して整備しよう!

軸音が煩いと言われてるScythe社製「隼」と、ボールベアリング式のファンを分解して軸音を限りなくゼロに近づけさせました!

電源ケーブルの自作で「1秒以内のBIOS起動」にトライ!

電源ケーブルの自作で「1秒以内のBIOS起動」にトライ!

電源ケーブルをオーバースペックなモノにするとBIOSの立ち上がりが変わる!

PCのファン用超高効率電源ケーブルを自作しよう!×2

PCのファン用超高効率電源ケーブルを自作しよう!×2

今度はファンの制御が完全に効くPWM用ペリフェラル変換コネクタの自作にトライしてみました♪

Prolimatechのスリムファン「Ultra Sleek Vortex 14」の軸音を無音にしよう!

Prolimatechのスリムファン「Ultra Sleek Vortex 14」の軸音を無音にしよう!

140mmなのにスリムタイプ、加えて17枚羽って言う異色なProlimatech社製ケースファン「Ultra Sleek Vortex 14」を分解して再整備してみました♪

みなさんの会社は年度末はいかがでした…でしょう?

春になってきて朝晩の気温差も激しくなってきてますので、どうかみなさんもお体に気をつけてお過ごしくださいね♪♪

超高効率ペリフェラル4pinケーブルでファンを安定動作させよう!

超高効率ペリフェラル4pinケーブルでファンを安定動作させよう!…って言うコトで今回から3回分はちょっとだけXperia Zの記事をお休みさせて頂きまして、また自作PC関係の記事を書かせていただきたいと思います

実は先日うちのお客様と自作PCのお話でちょっと盛り上がってた…のですが、そのお客様の使ってらっしゃるケースは結構沢山ファンが付けられるタイプらしくて、でもそれを全部動かそうとするとマザー上のファンコネクタだけじゃ足りない…って仰られてたので「ペリフェラル4pin変換ケーブルを買うか自作する手段がありますよ♪」って御案内させて頂いたら「え!?あのケーブルって自作出きるの!?」って仰られて、その反応に私もちょっとビックリしちゃったので今日はファンコネクタをペリフェラル4pin変換してATX電源から直接電気を持って来させるための作成方法とかを書いてみたいと思います♪♪

デスクトップPCの場合、ケース内の全てのケーブルは自作可能だったりしてて、このケーブルの自作が出来ると例えば夜中とかに組んでて「あ、このケーブル買い忘れちゃった…」とか、「ケース内をスッキリさせたいから短いケーブルが欲しい!」って言う時にその場で自分が欲しいケーブルを自分が一番好きな素材や長さで直ぐに作れちゃうのがメリットですね

今回の目的はこんな感じにします!

今回の目的はこんな感じにします!フツーはPC内の変換ケーブルを作る場合…って、本当に必要に駆られて作るシーンが多い…ですので、今回みたいに単純にケーブル作成だけが目的になっちゃってる場合には何かそれっぽい謳い文句があった方がやる気が出そう…って言うコトで、今回はこんな目的でケーブルを作ってみるコトにしました

ファンを安定動作させるためペリフェラル4pin変換

ファンを安定動作させるためペリフェラル4pin変換 PWM(可変速回転ファン)を最大回転数で安定させる

PWM(可変速回転ファン)を最大回転数で安定させる 埃が入りにくい構造

埃が入りにくい構造 ケーブルを雑に扱っても大丈夫な構造

ケーブルを雑に扱っても大丈夫な構造 電気抵抗を限りなくゼロに近づける

電気抵抗を限りなくゼロに近づける…って、大体こんな感じの内容にしてみました

実はPCで使われてるケーブルの中でも前回作ってたみたいな電源ケーブルとかアナログケーブルの場合には効果が目に見えて出てくることも多くて、逆にデジタルケーブルの場合には高効率化させた結果、その通信規格の範囲外に出ちゃって認識しない…なんていうコトがありますのでちょっとだけ注意が必要だったりしますorz

…って言うのはこの前「超高効率化させたUSBケーブルを作ってみたい!」って思って2sqの銀メッキテフロンケーブル+アルミシールド材を使ってUSBケーブルを作ってみた…のですが、あまりに高効率化しすぎちゃって本来粗悪ケーブルを想定してポートから出されてる高めの電圧がダイレクトに機器に伝わって機器が壊れそうになってしまったり…って言うコトがありましたので、USBやeSATAみたいなデジタル通信用のケーブルではあんまり高効率化させすぎちゃうと逆に良い結果にはならなさそう…ですorzorz

今回作ってみたファン用電源ケーブルもやっぱり「電源」って言うアナログな要素があるモノだから…でしょうか…フツーはPWM(可変速ファン)の場合、純粋なペリフェラル電源変換をしても(マザー側へのファン回転情報は一切無しで)電源を入れてから少しの間はトロトロ回って、しばらくするとフル回転で回る…って言うのがお馴染みだったのですが、この変換ケーブルを超高効率化させるともう電源を入れてから直ぐにフル回転で回ってくれますのでオーバークロックをしてるユーザーさんにとってはすっごい頼もしい回り方になると思います♪♪

早速作ってみました!

早速作ってみました!…って言うコトでココからは製作の一部始終を写真と一緒にご紹介してみたいと思います♪

※この記事の写真も全部クリックで拡大できます

↓今回テストに使うのはThermalright社の「TY-143」です

↓前回徹底的に軸音を無音化させてたので、軸音は殆どしなくなってます

↓ファンから出てるのは3pinと互換性を持たせた4pinです

…で、PWMファンの場合にはこの4pinが結構厄介だったりしてて…

↓一般的なPCパーツショップで売られてるペリフェラル4pin変換はこんな感じのが多くって…

ファンコネクタを差し込む部分にガードが付いてるコトが多いため、4pinのコネクタをそのままでは差し込めなくなってるのですねorz

ガードを破壊するか、変換ケーブルの種類が豊富な秋葉原のパーツショップとかで探す…とかしないとこの4pinを差し込めません

↓そこで自作です

ファンの各種コネクタは秋葉原の千石電商さんで販売してて、今回のケースで計算してみると…

ペリフェラルコネクタ・オスピン:30円

ペリフェラルコネクタ・オスピン:30円 ペリフェラルコネクタ用ハウジング・オス:50円

ペリフェラルコネクタ用ハウジング・オス:50円 ペリフェラルコネクタ・メスピン:30円

ペリフェラルコネクタ・メスピン:30円 ペリフェラルコネクタ用ハウジング・メス:50円

ペリフェラルコネクタ用ハウジング・メス:50円 ファン用電源ピンヘッダー・3pin:30円

ファン用電源ピンヘッダー・3pin:30円 ファン用コンタクトピン:30円

ファン用コンタクトピン:30円 ファン用3pinハウジング:30円

ファン用3pinハウジング:30円…で、コネクタ類だけで一式250円で揃っちゃいますので、後はテキトーなケーブルを揃えれば自作用の素材は全部揃います…が、最悪コネクタ類だけがあれば100円ショップに売ってるコンセント延長ケーブルとかを何本か買ってきてケーブルだけ取り出して使う…って言う荒業も出来たりしますよ(笑)

↓今回使うコネクタ・ピン一式です

↓ファン用3pinピンヘッダーと

↓ファン用3pinハウジングとコンタクトピンと

↓ペリフェラルコネクタ用メスハウジングとピンと

↓ペリフェラルコネクタ用オスハウジングとピンになります♪

↓まずはファン用ピンヘッダーを取り出します

↓ピンヘッダーはこんな接続の仕方をします

ガイドを下にした時に、一番左端から12V-、12V+、ファンの回転情報…って言う感じになってて、基本的に4pinの場合もこの順序は変わらずに、ガイドを下にして左端から12V-、12V+、ファンの回転情報、制御信号用って言う並び方になります♪

…で、一応ココでは分かりやすいように「12V+、12V-」…って呼んでしまいましたが、正確には「12V+とGND(Ground)」になります

もっと厳密に言っちゃうと実はファンの中には12Vじゃなくて5Vで動作できるファンもありますので、必ずしも12Vを繋がないといけないか…って言うとそうじゃないところもあったりしますorz

↓ペリフェラルコネクタ側(メス側)はこんな感じの接続をします

メスピン側にはファンからのケーブルも接続しなくちゃいけないので使えるケーブルの太さには限界がありますが、私が試してみた結果だと12V側は3.5sqのHKIVケーブル2本で限界で、MLFCみたいにシースの厚みがあるケーブルだと2sqくらいまでが限界になります

↓ペリフェラルコネクタ側(オス側)はこんな感じの接続をします

メス側はファンからのケーブルも加わってすっごい賑やかな接続になってましたが、オス側は結構寂しい感じになってます(笑)

…人間のご家庭でもこういう構図を良く目にしますね

丁度この接続の説明をお客様にしてた時に腐女のお客様がいらっしゃって、「オス側とオス側は接続出来ないのかしら??」って仰られてて、どっちの話題にも興味がある私にとって難しい選択を迫られてしまいました

↓今回使うケーブルは3種類です

まずは写真左から、ファン用ピンヘッダからペリフェラルコネクタに接続させるためのケーブルとしてテフロン銀メッキ線1.25sqと、ピンヘッダからマザー側にファンの回転情報を送るためのケーブルとしてテフロン銀メッキ線0.3sqを用意してみました♪

↓テフロン銀メッキ線は本当にキレイですよね

秋葉原のタイガー無線の店長さん曰く、アクセサリ用に買っていかれる方も結構いらっしゃるとか…確かにキレイですので0.3sqあたりのケーブルにビーズとか通したら美しそうですね♪♪

↓そしてペリフェラルコネクタ同士を繋ぐのが2.0sqのテフロン銀メッキ線です♪

↓それでは今回の作業で使っていく日本製工具を紹介してみたいと思います♪

↓まずはケーブルをカットするために新潟県に本社を置く株式会社ツノダさんの「ケーブルカッター」です

こちらのケーブルカッターは前回電源ケーブルを作った時にも使いましたが、ツノダさんの工具は日本製ならではの信頼性や扱いやすさと価格的なリーズナブルさがあって本当に大好きです♪

↓安心の日本製です

どうしても価格的に海外製の工具って高いこともあって高級そうな感じがしますが、実際に使ってみると「灯台元暗し」じゃないですが日本製工具は信頼性や扱いやすさ、安全性が全部バランスよく考えられてて、何よりも日本人の手に一番馴染む設計になってますので、本当に「道具」として選ぶのならやっぱり日本製工具しかないわ…っていっつも思ってたりします

↓細かい先端の調整には大阪府に本社を置くフジ矢さんの「プロテックニッパ」を使っていきます

秋葉原の工具売り場の店員さん(…見た目は店員…って言うよりも明らかに電気工事士の格好をしてます)も「電気工事の現場でオススメなニッパーと言えばフジ矢のニッパーですよ」って仰ってましたが、そのフジ矢さんのラインナップの中でも特に精密で確実な仕事をするために生まれたブランドニッパーがこの「プロテックシリーズ」らしくって、鋼材の硬度を最適化させてるおかげで先端が鋭利になってるにも関わらずその先端でも物凄い切れ味を出してる…って言う精密加工には理想的な造りになってますよ

↓刃の部分にはマイクロミラーブレード加工がされてます♪

高級和包丁を合わせたみたいな美しい仕上げになってますね

↓こちらも安心の日本製です

↓他にハンダセットはいつもの大洋電気産業株式会社さんのハンダ付け工具一式を使っていきます♪

↓まずはそれぞれのケーブルをカットします

ペリフェラルコネクタ用に2sqの銀めっきテフロン線を4本、ファン用ピンヘッダからの電源供給用に1.25sqを2本、ピンヘッダから3pinハウジングへのケーブルに0.3sqを1本切り取ります。

基本的に長さはみなさんが使う予定のケースに合わせて調整して頂いて構わない…のですが、ちょっと大き目のケースに入れる予定の場合にはピンヘッダからハウジングに伸びるケーブルを気持ち長めに取ってあげると結構使いやすくなりますよ♪♪

↓先端を切りそろえてください

↓色つきの熱収縮チューブとかで判別がつきやすいようにします。

↓それではまずはピンヘッダ周りを接続していきますね♪

↓まずはニッパーで先端の被覆をむきます

プロテックニッパーは切れ味が凄まじいので絶対に力を入れないようにして、軽く刃を当てたらクルクルと二回転くらいさせるともう被覆が剥けてますよ

↓まずはピンヘッダをテキトーに固定して…

↓そこにフラックスを塗ります

↓そしたらそこに予備はんだを盛っておきます

↓次にケーブルの先端にもフラックスを垂らして…

↓こっちにも予備はんだを盛っておきます

↓ハンダゴテでケーブルを熱しておいたら、上から一気に押し当てて接続します。

↓熱収縮チューブを被せたら次の線を接続します

…ちょっと面倒な作業工程ですが、こうしておかないとピン同士が結構密接してますので、電気を入れた瞬間にスパークしちゃったりして大変ですので、絶縁はしっかりするようにしてください…です

↓最後にハウジングに伸びるケーブルを接続します。

↓取り合えずコレでピンヘッダの接続は完了です

↓次にこの先のハウジングを処理していきます

↓ハウジングに入れるピンを出してきたら…

↓マスキングテープで固定してフラックスを垂らして…

↓さっきと同じように予備はんだを盛っておきます。

↓ケーブルにも同じようにフラックスを垂らして予備はんだを盛っておきます。

↓そしたらケーブルを熱した状態で上から押し当てて接続します。

↓ピンを取り出します

↓最後にハウジングに入れたらピンヘッダからハウジング周りは一旦完了です♪♪

↓次にペリフェラルコネクタに接続する部分にフラックスを垂らして…

↓予備はんだを盛っておきます

↓次にペリフェラルコネクタに使うケーブルを用意したら…

↓先端の被覆を剥いておきます

↓ピンヘッダからペリフェラルコネクタまでのケーブルをまとめて熱収縮チューブに入れておきます。

↓あらかじめ電源ケーブル全部にさっきと同じようにフラックスを垂らして

↓予備はんだを盛っておきます

↓ペリフェラルコネクタ用ピン(メス側)を取り出してきて…

↓マスキングテープで固定したら…

↓フラックスを垂らして…

↓予備はんだを盛っておきます

↓まずはピンヘッダからのケーブルを接続してしまいます。

↓上から熱した電源ケーブルを上から押し当てるようにして接続します。

↓残りのケーブルも接続します

↓そしたらピンを取り出します。

↓取り合えずメスピン用のハウジングを取り付けてください。

↓次にオスピン側を取り出します

↓同じようにフラックスを垂らして予備はんだを盛っておきます。

↓こちら側も同じようにフラックスを垂らして予備はんだを盛ります。

↓流れ作業で一気に接続してしまってください

↓こちらもピンを取り出してから…

↓熱収縮チューブを通してから…

↓ハウジングを取り付けます

↓オスピン、メスピンがちゃんと揃って出てるかを確認します。

↓大丈夫そうでしたら熱収縮チューブを火であぶって縮めてください♪

…で、一応この段階で格好的には完成…なのですが、はんだは経年劣化でクラックが起きてきちゃう可能性が結構高かったりしてる上に乱暴には扱えないデリケートな接続方法ですので、これを固定してしまいたいと思います♪♪

↓ハンダ作業の強い味方、ホットボンドです(笑)

ハンダ付けをメインの接続方法としてる方は絶対に持ってる…って言うくらい頼もしい道具で、ガンタイプの本体も秋葉原で1,200円もあれば買えてしまいますので結構オススメです

↓ホットボンドで隙間が無いくらい練りこみます

ポイントは熱収縮チューブに少しかぶるくらいにたっぷりと付けるコト…で、こうすると埃が入りにくい上に雑に扱っても負担は全部チューブ本体とハウジングにしかいきませんので頑丈になりますよ♪

↓ピンヘッダ周りにもしっかりと練りこみます

↓反対側のハウジングにも同じように練りこみます。

↓最後にファン用ハウジングにも練りこんだら完了です

↓次にテスターの計測を「抵抗値」にセットしたら、全部のピンで抵抗値がゼロになってるのを確認します。

ここでもしも抵抗が生まれてるようならどこかのピン同士が干渉しあってるか、あるいはピンがちゃんと接続されてないコトになります

↓次に実機を出してきます

↓まずはATX電源側のメスピンの12V+と12V-にテスターを当てて

↓計測項目を「DC電圧」にしたらスイッチオンです

12.1V…ジャンク電源としては結構まともな数値が出ました(笑)

↓次に市販品の電源変換ケーブルを取り付けてみます

↓12.1Vで数値はATX側と一緒です

↓次にさっき作ったケーブルを出します

↓スイッチオン!

12.1V…市販品と同じ電圧が出てますね

ただし…ちょっと写真だけでは伝わりにくい…のですが、市販品のケーブルだとスイッチを入れてから電圧が12.1Vに上がるまでは5.1V辺りからスタートして徐々にこの12.1Vになっていくような感じ…でしたのですが、今回作ったケーブルだと突然10V辺りから開始して直ぐに12.1Vになりますので、電圧の立ち上がり方は高効率化の効果がちゃんと出てるような感じがしました♪♪

↓最後に実際にTY-143を接続します

ぉぉぉぉっっ

市販のペリフェラル変換では見られなかった「スイッチオンと同時にファンがMAXスピードで回転」って言う現象が上手く出てくれました♪♪

↓細かく電圧を見てみると、12.12Vでピッタリとマークし続けてます。

↓最後に…オーバースペックテストで作ってみた分岐ケーブルです(笑)

ファン用ハウジングへのケーブルを除いて、全線3.5sqのHKIVにアルミシールド済み…で、更に組んだ上からアルミシールドの二重シールド加工をしてみたオーバースペック検証用ケーブル…で、家庭用のコンセント…100V15Aでもオーバースペックな3.5sqのHKIVケーブルに12Vを通す…って言う資源の無駄遣いも良いところのケーブルです

↓スイッチおn…

あ、さっきよりももっと立ち上がりがスムーズになりました…もうスイッチ入れた瞬間からこの12.12V固定です

ファンがトロトロ回ってる隙も無くって、スイッチ押した瞬間からすっごい風切り音です(笑)

た…多分、もうココまでオーバースペックになっちゃうとこのケーブル内で発生する電気抵抗が限りなくゼロに近くなってしまいますので、ATX電源に直接ファンを繋いでるような状態になる…の…かも…??

自作PCには自作ケーブルが楽しい!

自作PCには自作ケーブルが楽しい!…って言うことでいつもの全然まとまってないまとめ…ですが、自作PCで各パーツを自分でチョイスして入れていかれる楽しさ…に加えて各種ケーブルの自作でもっと「自作PC」って言う感じが出てくるような気がしました♪♪

人とはちょっと違ったPCの構成を考えるのもすっごい楽しいし、それが自作の面白さの一つでしたが、本体内のケーブルが全部自作だったりしたら…もうそのPCは完全に「自分だけの自分PC」って呼べそうな感じがしますよね♪♪

関係がありそうな他の記事…

関係がありそうな他の記事… PC内のCPU・ケースファンを分解して整備しよう!

PC内のCPU・ケースファンを分解して整備しよう!軸音が煩いと言われてるScythe社製「隼」と、ボールベアリング式のファンを分解して軸音を限りなくゼロに近づけさせました!

電源ケーブルの自作で「1秒以内のBIOS起動」にトライ!

電源ケーブルの自作で「1秒以内のBIOS起動」にトライ!電源ケーブルをオーバースペックなモノにするとBIOSの立ち上がりが変わる!

PCのファン用超高効率電源ケーブルを自作しよう!×2

PCのファン用超高効率電源ケーブルを自作しよう!×2今度はファンの制御が完全に効くPWM用ペリフェラル変換コネクタの自作にトライしてみました♪

Prolimatechのスリムファン「Ultra Sleek Vortex 14」の軸音を無音にしよう!

Prolimatechのスリムファン「Ultra Sleek Vortex 14」の軸音を無音にしよう!140mmなのにスリムタイプ、加えて17枚羽って言う異色なProlimatech社製ケースファン「Ultra Sleek Vortex 14」を分解して再整備してみました♪