《2020年度 わが家の稲作日誌 その3》

(2020年12月30日投稿)

今回のブログでは、佐藤洋一郎氏の『稲の日本史』(角川選書、2002年)の著作を読んで、稲作の歴史を考えてみたい。

佐藤洋一郎氏の考える稲の日本史は、従来の捉え方とどのように違うのか。「稲の日本史」の年表やイネの収量から、その違いについて述べておこう。

水田の維持には、水の管理と除草の問題がネックとなっている。かつては「1本のヒエも許さないこと」が水田耕作のこころとされてきた。そこには、どのような意味合いがあったのだろうか。佐藤洋一郎氏の体験談をまじえて、言及している。

また、米は、胚乳のデンプンの性質によって、種類に分かれている。米のデンプンには、アミロースとアミロペクチンという2種類がある。モチ米とウルチ米の性質の違いは、このアミロースとアミロペクチンの比率によって決まっている。そして、胚乳のデンプン組成の違いは、料理の方法にも影響を及ぼしている。こうした問題を佐藤氏は、解説している。

執筆項目は次のようになる。

『稲の日本史』(角川選書、2002年)の著者の佐藤洋一郎氏は、1952年和歌山県に生まれ、1977年京都大学農学部を卒業し、1979年同大学大学院の農学研究科修士課程を修了した農学博士である。

国立遺伝学研究所助手を経て、1994年より静岡大学農学部助教授で、専攻は植物遺伝学である。

イネの「アッサム・雲南起源説」を否定し、「ジャポニカ長江起源説」を発表した。

佐藤氏の修士論文のテーマは、発育遺伝学的なテーマであり、イネの背丈がどのようにして決まるかということであったそうだ。

遺伝学の世界では、「なぜ」を考えるのに、いろいろなイネの品種を準備するという。例えば、ある田んぼでは、コシヒカリの背丈が90センチ、農林22号では110センチであったのなら、その差20センチはどのように生じたのか、を考えてゆくのだと説明している。

全アジア的にみると、日本のイネは一般に背が低い。熱帯ジャポニカが姿を消したのは、その遺伝学的性質によるところが大であるとする。熱帯ジャポニカは、温帯ジャポニカに比べて、背が高いものが多く、このことが二つのジャポニカの消長を決める大きな要素となったとみている。

イネの「草型(くさがた)」には「穂数型」と「穂重型」の二つがあるといわれる。

穂数型は、小型で多数の穂がつくタイプであるのに対して、穂重型は比較的少数の大型の穂がつくタイプである。

穂重型の品種は穂が長いだけでなく、葉も茎も長い。中には茎の長さが2メートル位のものもあり、これは今普通の田んぼに植わっている温帯ジャポニカの約2倍にあたる。茎の長さや葉の長いことが熱帯ジャポニカの草型を決める大きな要因だという。

ただ、穂重型のイネでは、長い葉がもつれるように重なり合い、群落の中には風も光も通りにくくなり、過繁茂の状態になる。この過繁茂になると、光合成によって生産する以上のデンプンを呼吸によって消費し、イネの生産性は落ちてゆく。

だから、生産性を高めるためには、草型を穂重型から穂数型にするのがよい。先進国では、品種を穂数型にする改良が続けられてきたといわれる。穂数型にするということは、背丈を低くするということである。

例えば、日本の場合、明治時代に国家事業として品種改良が始まってからの100年間で、イネの背丈は約40センチも短くなったと、佐藤氏は説明している。

(佐藤洋一郎『稲の日本史』角川選書、2002年、142頁~147頁)

まず、佐藤洋一郎『稲の日本史』(角川選書、2002年)の章立ては、次のようになっている。

【佐藤洋一郎『稲の日本史』はこちらから】

稲の日本史 (角川ソフィア文庫)

「序章」において、佐藤洋一郎氏は、この書の意図を明記している。

日本のイネと稲作の従来の歴史にはおおきな誤りがあったことをこの書で訴えている。

従来、水田稲作のあり方は、その技術のみならず、社会のしくみやそこに暮らす人々の行動、思想にまで強い影響を与え続けてきたと考えてきた。つまり、稲作のこころは、2000年のながきにわたって、そこに住む人々の社会や思想に深く浸透してきたとする。

だが、こうした捉え方は、虚構や誤りであることが最近わかってきた。

その誤りは、2つの点に及んでいるという。

1 イネと稲作、それにこれらにまつわる文化は一枚岩なのではなく、幾重かの構造をなすこと(これは佐々木高明氏の「日本文化の多重構造」に呼応する)。

その構造をなす主な二つの要素がある。

①「縄文の要素」~縄文時代に渡来したと思われる熱帯ジャポニカと焼畑の稲作

②「弥生の要素」~弥生時代ころに渡来した温帯ジャポニカと水田稲作

この二者は、ヒトの集団について言うならば、日本人の「二重構造」にいわれる「渡来人」と「在来の縄文人」に対応する(人類学者の埴原和郎氏の説)

縄文の要素は、2000数百年まえにやってきた後発の弥生の要素にとって代わられ、姿を消したと考えられてきた。だが、弥生時代以降も、縄文の要素はその後もしぶとく生き残っていたようだ。

米が主食となり、平地が見渡す限りの水田となり、現代日本人の精神構造が表に出てくるのは、近世以降かもしれないとする。

(網野善彦説のように、「米」は、中世までは人びとの暮らしの中で、今の私たちが考えるほどには大きな位置を占めていなかった)

近代にはいり、国が考えたイネと稲作は、弥生の要素を前面に押し出したものであった。弥生の要素が、富国強兵、集約を旨とするものだからである。それは日本の国力を上げ、生活を豊かにさせた。

(イネについても、収量はこの150年間に3倍弱にまで増加した)

だが、この急速な右上がりは、もう一面で、負の要素をもたらした。現在のイネと稲作に対して、行き詰まり感があり、崩壊の危機に瀕しているのは、二つの要素のうち、弥生の要素のほうであるという。

熱帯ジャポニカ(縄文の要素のイネ)と温帯ジャポニカ(弥生の要素のイネ)の交配によって、それまでにはなかった早生の系統ができ、そのことが日本列島に稲作を急速に広める原動力になったと佐藤氏は考えている。

このようにイネも、文化と同じく、雑種化(ハイブリダイゼーション)は沈滞を打ち破る原動力になり得る。

(ここでもう一度縄文の要素を掘り起こし、それを積極的に取り入れてゆくことが肝要であるとする。それは21世紀のルネサンスになりうると考えている)

2「稲の日本史」という名の本が、もう一つある。

故柳田國男(やなぎたくにお)らが1950年代から60年代にかけて開いた「稲作史研究会」のまとめとしてシリーズで出されたものである。当時一流の研究者たちの研究の集大成の向こうをはって同名の書を出すことにためらいがあったようだ。だが、かつての「稲の日本史」はおおきな誤りを含んでいることも事実であり、この佐藤洋一郎氏の本があえて「稲の日本史」とした理由の一つはここにあるそうだ。

(佐藤洋一郎『稲の日本史』角川選書、2002年、8頁~11頁)

「第三章 水稲と水田稲作はどう広まったか」において、「イネと稲作の年表」(177頁~179頁)と題して、「稲の日本史」の年表を掲げている。

その歴史を5つの時代に区分する。

①第1時代 イネのない時代、原始農業の時代(6000年より前)

・この時代には、生活の糧の主な部分は、狩猟と採集によっていたが、部分的には原始的な農業も行われていた。

・青森県の三内丸山(さんないまるやま)遺跡はこの文化期の典型的な遺跡のひとつといってよい。

⇒栽培されていた植物には、ヒエ、クリ、ヒョウタン、アカザ、ゴボウなどが挙げられる。

※時代は、日本列島中を同じスピードで進んだわけではない

三内丸山遺跡に巨大集落が誕生したそのころ、西日本各地ではイネの栽培がほそぼそと始まっていた

②第2時代 縄文の要素が拡大した時代(6000年前~2700年前ないし2500年前)

・この時代が始まるのは、西日本では6000年ほど前(縄文時代の前期から中期ごろ)、東日本では、ずっと遅れて3000年ほど前(縄文時代の後期ころ)と、大きな開きが見られる。

・この時代、イネと稲作は、列島の南西部では相当の広がりを見せ、食料生産の柱のひとつになっていた可能性が高い。

(もっとも、「米が主食」というような状態ではなかった)

・この時代が終わるのは、北海道、南九州と南西諸島を除く列島全体を通して、2500年ないし2700年ほど前(縄文時代の晩期ころ)のことである。

③第3時代 弥生の要素が拡大した時代、縄文の要素と並存(2400年前~1700年前~800年前)

・この第3の時代は、大陸から水田稲作の技術が持ち込まれた時期(縄文時代晩期ころ)に始まった。

・この時代は、列島のほぼ全体で中世の終わりころまで続く。

・この時代は、縄文の要素と弥生の要素がせめぎあった時代である。

・弥生の要素は、約1500年かかって北海道の大半を除く日本列島のほぼ全体にゆきわたる。

④第4時代 弥生の要素が定着(800年前~150年前)

・水田稲作が定着した時代

・近世から近代初期がこの時代に含まれる。

⑤第5時代 急成長の時代(150年前から現代)

・近代から現代に至る時代

・稲作もまた西洋の近代化の洗礼をまともに受けた。

・この時代は、弥生の要素と西洋文明のハイブリッドの時代でもあった。

⑥第6時代(?) 21世紀初頭

(21世紀初頭は、第6時代の幕開けの時期なのかもしれないとする)

佐藤氏の年表は、旧来の年表と比べて、次の2点が違っていると主張している。

〇縄文時代と弥生時代をわける仕切りがほとんどなくなった点

・従来の歴史観によれば、縄文時代は基本的には狩りと採集時代であり、稲作はおろか農耕の要素はほとんどなかったと考えられてきた。

最近では、縄文時代における農耕の要素、いわゆる縄文農耕の存在を認めた考古学者も増えてきている。それでも弥生時代との間におおきな断点をおいて考えるのが一般的である。

しかし、佐藤氏は、イネと稲作の断絶は今まで考えられてきたより、ずっと小さいと強調している。

〇弥生時代以降の水稲と水田稲作のひろまりの捉え方

・従来の主張とは異なり、縄文の要素である熱帯ジャポニカと休耕田だらけの姿は中世末までの列島各地で支配的であったとみられる。

・今私たちが目の当たりにするイネや水田の景観は、近世以降になってやっと登場したものである。

・弥生時代に始まった「水田稲作」の景観はおそらく私たちの常識からはおよそ「水田」とは認めがたいほどに、雑で、反面おおらかなものであったと、佐藤氏は理解している。

ところで、第5の時代(近代)にはいってから、反収は急速に上がりつづけた。その値は、第3時代から第4時代までの2000年間の水準(160~190キロ)から、わずか100年余りの後に3倍弱の518キロに達した。この上がり方はまさに奇跡である。

その理由は何か?

①まず、化学肥料などの開発があげられるという。

常畑化は地力を低下させるが、それを防いだのが魚カス、堆肥などの有機肥料の発明であった。さらに化学肥料が普及してからは、窒素成分はいくらでも投入できるようになった。「地力の低下」は致命的な要素ではなくなった。

②次に、窒素が充分に供給できるようになると、今度は品種の改良が反収を引き上げた。

・窒素肥料が多いと、草丈が高いイネは倒れて収量が下がる。そこで草丈の低い穂数型品種が育成された。

・また、病気や害虫に強い品種も育成された。

(こうした品種改良を支えたのは、メンデルの法則に基づく遺伝学の知識であるそうだ。品種改良の成立は「近代化」の産物だった)

③栽培技術の改良

・一部の熱心な農家や試験場の先進的な経験は、改良普及所などを通じて全農家に伝えられた。技術の底上げが図られ、平均収量は上がっていった。

④害虫や病気、雑草を駆除する農薬の普及

反収を押し上げた要因をこのように挙げて、佐藤氏は次のように記している。

・化学肥料を多用すると、病害虫や雑草が増え、潤沢な窒素分は、イネだけではなく、雑草の成長も促進する。

・また肥料を吸って体が柔らかくなったイネは病気や害虫に弱くなる。

・第5時代にあっては、農薬使用は反収をあげるために必須のことであった。

(佐藤洋一郎『稲の日本史』角川選書、2002年、177頁~179頁、182頁~183頁)

「第三章 水稲と水田稲作はどう広まったか」の中で「収穫高は増え続けたのか」(153頁~156頁)と題して、この2000年間におけるイネの1反(10アール)あたりの収穫高(反収[たんしゅう])について、佐藤氏は述べている。

≪イネの収量の経年変化≫

・弥生 190kg

・奈良~平安初期 100kg(安藤広太郎、1951年)

・鎌倉 162kg

・中世終わり(1598年) 177kg

・1880年代(近代育種始まる)180kg(明治20年)

・2000年代 518kg(2001年)

※弥生以前の参考数値として、焼畑地帯(ラオス)における収量(玄米)は、100kg~250kg未満を提示している

なお、2000年も前の田の収穫高を推定することは容易ではないと断りつつ、栽培実験の結果より、190キロという値を採用している。相当の誤差は覚悟しなければならないが、当時の収穫高は、113キロ(7.5斗。1斗を15キロと換算)よ多く、260キロよりは少なかったとする。

米の反収の推移をみると、2000年ほどの間にほとんど増えていないことがわかると佐藤氏は述べている。

明治20年の平均収量が約180キロというのだから驚くほかないと強調している(この値はかなり信頼のおける値であるそうだ)。2000年前から明治20年までの間の収量を正確に推定する方法はまだみつからないとしながらも、全体には160キロ~190キロほどの値で推移したとみている。

つまり、反収に関していえば、右上がりの成長を遂げたのは、明治後半以後の数十~100年の間だけであって、それ以前はずっと伸び悩みを続けてきたことはほぼ確かであると佐藤氏は記している。

(佐藤洋一郎『稲の日本史』角川選書、2002年、153頁~156頁、173頁)

ところで、日本人の米離れは確実に進んだ。

成人男子1人の年間の米消費量を元に決めたとされる単位である石(こく)は、約150キロである。1食あたりに直すと、130グラムである。(1合[150グラム]に少し欠ける量である)。

それが2000年の調査では約72キロに減少した。

単純に計算すると、米の消費はこの1世紀で半減した勘定である。

(佐藤洋一郎『稲の日本史』角川選書、2002年、93頁、186頁)

佐藤洋一郎氏は、その著作の中で、戦後日本における反収あたりの最高記録を記している。

1960年代に、「米つくり運動」という一種のコンテストが農家の間で広まり、1反からどれほどの米がとれるかを競ったそうだ。

そのコンテストで記録された最高記録は、反あたり1060キロであった。現在の平均(518キロ)の2倍に達する。

(おそらく今の農家が挑戦しても、これだけの値はもう出せないであろうという)

ちなみに、反収当たりの収量として、おおよそ次のような計算をしている。

10アールの田に植えられるイネは、植え方にもよるがざっと2万株。1株のイネはだいたい1000粒ほどの種子をつけるから、10アールの田にある米粒は、ざっと計算しただけでも、2000万粒に及ぶと佐藤氏は計算している。

(佐藤洋一郎『稲の日本史』角川選書、2002年、151頁、188頁)

「第三章 水稲と水田稲作はどう広まったか」の中で「水田の維持は大事業」(165頁~167頁)と題して、耕作という行為は大変な作業であることを述べている。

今の稲作の方法を簡単に紹介すると、次のようになる。

①種籾(種子)を消毒した上、水や温度をコントロールした苗代に播きつける

②苗が育つまでの間、代掻(しろか)きという作業をする

(田に水を入れて土をよく砕き、肥料をやった上で土地を平らにならす)

除草剤は代掻きが済んだところで撒いておく

③田植え~苗代で育てた苗を、代掻きをした田に植える

④田の管理(特に水の管理、除草、肥料など)

・あとはイネの成長に応じて草を取ったり、病気や害虫の発生に応じて薬をまいたりする

・穂が出る前後には必要に応じて、再び肥料をやることもある

・水の管理は重要である

(毎日朝晩に田を訪れて、水をコントロールする作業は穂が出てしばらくするまで、ただの1日も欠かせない)

こうした一連の作業に、太古の人びとはどう対処したのだろうかと佐藤氏は思いを馳せている。

例えば、肥料まき。化学肥料はおろか堆肥(たいひ)や厩肥(きゅうひ)も知られていなかった時代である。耕作を続けることで地力は確実に落ちたはずだが、「地力の低下→収量の減退」という必然的な流れに、太古の人びとも対処しなければならなかったはずである。

次に除草。雑草は、作物と同じく、ヒトが作った攪乱環境を好む草の仲間である。しかも温室育ちの作物とは違って、常に排除の対象とされてきた歴史をもつだけに強い生命力をもっている。

たとえば、雑草は競争相手となる作物に比べて、発芽直後の成長が早い。種子をつける時期も作物より少しだけ早い。

作物の収穫時期には成熟した種子を地面に撒き散らして、来年以後に備えているそうだ。

雑草の生命力を進化させたのは、皮肉にも作物に対するヒトの過保護であったと佐藤氏は説明している。

雑草は、取れども取れども耕地の中で増え続ける。そして、雑草の害に追い討ちをかけるのが、病気や害虫による被害である。しかも太古の時代には大発生すると手の打ちようがなく、人びとはただ手をこまねいているしかなかったであろう。

水田という、イネだけが生存する生態系を長期にわたって持続させ収穫をあげるには、莫大な量のエネルギーを必要とする。今のように、化学肥料、農薬、ガソリンエンジンなどをもたない丸腰の時代の人びとにとって、水田はその維持が極めて困難なシステムであった。

近世以降になっても、農民は這いつくばるように草を取り、病気や害虫の駆除法を発明し、せっせと肥料を田に運んだのも、そうしなければ、収穫の増加はおろか、水田そのものの維持が危うかった。

(佐藤洋一郎『稲の日本史』角川選書、2002年、165頁~166頁)

水田での稲作の作業の中で、一番骨がおれる作業は、草取りである。

草取りは、今でこそ除草剤のお陰で重労働でなくなったが、除草剤が開発されるまでは、もっとも過酷な農作業のひとつだった、と佐藤氏は強調している。

①暑いし湿度は高い

②元気に伸びたイネの葉は多量の珪酸(けいさん)を含み、その縁はガラスのように鋭い。それをかき分けての草取りで、腕や首筋には無数切り傷ができる。とがった葉先が目をつくこともしばしばである。

③さらに、イネを踏みつぶさないように、水の張った地面を這いずり回るようにして、草を取る姿勢は、腰や背中に負担をかける。

(佐藤洋一郎『稲の日本史』角川選書、2002年、92頁)

かつて田は、葉の色や背丈が隅から隅まで揃い、遠目には絨緞のようにみえた。

田には1本の草もなかった。1本でもヒエを生やした田の持ち主は堕農とまでいわれ、蔑まれたそうだ。

1本のヒエも許さないこと、田を緑の絨緞のように管理しておくこと、それは文字通り、弥生の要素がもつ論理であったと、佐藤氏は捉えている。

1本のヒエが生産に大きな影響を及ぼすわけではないが、1本のヒエを許さないこと自体に意味があったようだ。

それは、農民の心が映す鏡であり、農民の心を試す「踏み絵」のようなものであった。

元はといえば、支配者たちが人びとを「農民」として土地に縛りつけておくために尽くした、てだての精神的産物であったとする。一方、土地に縛りつけられた農民にとって、生態系とのせめぎ合いに勝つしか、そこで生きてゆく道はない。彼らが這いつくばるようにして草をとったのは、それ以外、遷移(せんい)という大自然の力に勝つ術(すべ)がなかったからである。

まじめに耕し心を込めてイネを作ってきた農民は、弥生の要素の中で育ち、土地への執着、勤勉、右上がり志向をたたき込まれてきた。

先祖代々の血と涙と汗が凝集された田が、自分の代で野にかえてしまったとあっては、ご先祖にあわせる顔がないと思い、農民の心は、土地と一体化していた。

(1969年、休耕が政策決定されたとき、農民たちは「米を作るなという政策は日本史上初めての愚策」とその怒りを露わにしたようだ)

ところで、佐藤氏は、若い頃大学の助手時代の、次のような体験を述べている。

研究用に農場で借りた田の雑草について、農場の技官から、しょっちゅうお小言を頂戴したという。

「先生、ヒエはこまめに抜いて下さい。もし種がこぼれたら、来年はひどいことになりますきに」と。

その言葉にはヒエを生やすことは許さない、という強い意思が込められていたそうだ。

今年はたった1本にすぎないヒエも、田んぼで花を咲かせ種子を残すと、翌年には何百という個体になる。

それらの仮に1割が発芽するだけで、翌年田には100本近いヒエが現れることになる。しかも種子は休眠し、その後10年以上にわたって土中に残り、次々と発芽してくるという。

雑草というよりは、「害草」とでもいいたくなるほど、水田のヒエは嫌われものである。

先祖たちが汗水たらして土を作り、這い回るようにして雑草を抜き続けた田を何年もの間放置して草だらけにするなど、考えられもしないことであった。

佐藤氏も、少しはそのこころが理解できたと述懐している。

水田に入り込んでくるヒエなどの雑草は、コメを作る側からすれば、ひとえに邪魔な存在である。

(生態系にとっては、その侵入は、コマを一つ前に進めようとする遷移の所作であるにすぎない。そして雑草をとるというヒトの行為は、遷移にそむいて攪乱(かくらん)を加えようとするこざかしい行為のひとつに他ならないのだが。)

(佐藤洋一郎『稲の日本史』角川選書、2002年、8頁、183頁~185頁)

米は、胚乳のデンプンの性質によって、いくつかの種類に分かれている。デンプンは、糖が鎖のようにつながった構造をしている。

〇米のデンプンには、アミロースとアミロペクチンという2種類があり、次のような違いがある。

①アミロース ~糖が1本の鎖のようにつながった構造

②アミロペクチン~糖が穂のような枝分かれ状の構造

〇デンプンのこの構造上の違いは、そのまま物理的性質の違いになっている。

①アミロース ~分子同士が絡まりあうことが少なく、さらりとした感じになる

②アミロペクチン~枝と枝とが絡まりあって、ねばねばした感じになる

〇また構造の違いは、消化の良し悪しにもつながる

①アミロース ~1本の鎖のような構造なので、糖に分解されやすい

⇒アミロースの多い米は消化しやすい米

②アミロペクチン~鎖が複雑に枝分かれした構造なので、糖に分解しにくい

⇒アミロペクチンの多い米は消化しにくい米

〇モチ米とウルチ米の性質の違いは、このアミロースとアミロペクチンの比率によって決まっている

①モチ米 ~アミロースなし、つまりアミロペクチン100%の米

⇒強いねばねば感がある。モチ米の腹もちがよいといわれるのも、デンプンの性質による。

※なお、デンプンの比率の違いは、モチとウルチの米粒の光学的特性にも影響を及ぼしている。

〇アミロースを含まないモチ米~白色光を透過せず、黒っぽくみえる

〇アミロースを含むウルチ米~白色光の透過率が高く、透けてみえる

②ウルチ米~そのデンプンは、アミロペクチンとアミロースが混ざってできている

⇒モチ米のようなねばりはない

ただし、同じウルチ米でも、アミロースの比率は品種によって異なる(数%~30%)

〇アミロース含量の高い品種ほど、米はぱさついた感じになる

〇一般的にいえば、日本で栽培されるジャポニカの米は、アミロース含量が15%程度である

〇タイなどの東南アジア平野部、欧州や米国のイネの多くは、20%~25%ものアミロースをもつ

※なお、俗説では、インディカがぱさぱさ、ジャポニカがねばねばというが、それは根拠の乏しい話であると佐藤氏は注意を促している。つまり、インディカの中にもモチはあるし、熱帯ジャポニカにも、ぱさぱさ感の強い品種がある。

(佐藤洋一郎『稲の日本史』角川選書、2002年、68頁~69頁)

胚乳のデンプン組成の違いは、料理の方法にも影響を及ぼしている。

①モチ米 ~水を吸いにくいし、水洗いしただけで炊くと、こげついてしまう。そこで長い時間(たとえば一晩)、水につけておき、それから蒸す。

②ウルチ米 ~モチ米よりは短時間に多く水を吸収するので、長く水につけておく必要はない。とくにアミロースの多い米は日本の米などより多くの水を吸う。

(cf.)1993年に多量のタイ米が入ってきた時、日本の炊飯器で炊いたそれをおいしくないと感じた人が多かった。その理由は独特の香りのほか、水が少なくて硬い感じに炊けてしまったことがあるようだ。

なお、米は粒のまま食べる代表的な粒食の食品だが、中にはこれを粉にして食べる文化もある。

〇南中国からインドシナにかけて、米の粒で作ったビーフンのような麺が豊富にある

〇米の粉を水に溶き、薄く延ばして作るライスペーパーも春巻の素材として欠かせない

〇日本でも米の粉は団子にもする

米と酒との関係でいえば、ウルチ米とモチ米が違った種類の酒になる。

①ウルチ米~日本の清酒や米焼酎(こめじょうちゅう)の原料として使われる

②モチ米 ~味醂(みりん)や白酒(しろざけ)の原料になる

そのほか、沖縄の泡盛や、これと似たインドシナ山岳部のどぶろくや、さらには蒸留酒の原料にもなる。

※中国の紹興市一帯(浙江省)で作られる紹興酒も、今はウルチで造られることが多いが、もともとはモチ米で造られていた。

(佐藤洋一郎『稲の日本史』角川選書、2002年、69頁~70頁)

〇イネと稲作、それにこれらにまつわる文化は幾重かの構造をなすが、その構造をなす主な二つの要素がある。

①「縄文の要素」~縄文時代に渡来したと思われる熱帯ジャポニカと焼畑の稲作

②「弥生の要素」~弥生時代ころに渡来した温帯ジャポニカと水田稲作

この二者は、ヒトの集団について言うならば、日本人の「二重構造」にいわれる「渡来人」と「在来の縄文人」に対応する(人類学者の埴原和郎氏の説)

●縄文の要素は、2000数百年まえにやってきた後発の弥生の要素にとって代わられ、姿を消したと考えられてきた。だが、弥生時代以降も、縄文の要素はその後もしぶとく生き残っていたようだ。

米が主食となり、平地が見渡す限りの水田となり、現代日本人の精神構造が表に出てくるのは、近世以降かもしれないとする。

●近代にはいり、国が考えたイネと稲作は、弥生の要素を前面に押し出したものであった。弥生の要素が、富国強兵、集約を旨とするものだからである。それは日本の国力を上げ、生活を豊かにさせた。

●熱帯ジャポニカ(縄文の要素のイネ)と温帯ジャポニカ(弥生の要素のイネ)の交配によって、それまでにはなかった早生の系統ができ、そのことが日本列島に稲作を急速に広める原動力になった

〇米の反収の推移をみると、2000年ほどの間にほとんど増えていない。明治20年の平均収量が約180キロといわれ、全体には160キロ~190キロほどの値で推移したようだ。

つまり、反収に関していえば、右上がりの成長を遂げたのは、明治後半以後の数十~100年の間だけであって、それ以前はずっと伸び悩みを続けてきた

〇10アールの田に植えられるイネは、植え方にもよるがざっと2万株。1株のイネはだいたい1000粒ほどの種子をつけるから、10アールの田にある米粒は、ざっと計算しただけでも、2000万粒に及ぶと佐藤氏は計算している。

〇水田の維持は大事業である。稲作は、種籾(種子)を苗代に播きつけ、代掻(しろか)きをし、田植えをし、田の管理(特に水の管理、除草、肥料など)をする。

〇水田での稲作の作業の中で、一番骨がおれる作業は、草取りである。草取りは、今でこそ除草剤のお陰で重労働でなくなったが、除草剤が開発されるまでは、もっとも過酷な農作業のひとつだった。

〇米は、胚乳のデンプンの性質によって、いくつかの種類に分かれている。デンプンは、糖が鎖のようにつながった構造をしているが、米のデンプンには、アミロースとアミロペクチンという2種類がある。アミロースの多い米は消化しやすい米のだが、アミロペクチンの多い米は消化しにくい米である。

〇モチ米とウルチ米の性質の違いは、このアミロースとアミロペクチンの比率によって決まっている。モチ米はアミロースなく、つまりアミロペクチン100%の米である。一方、ウルチ米のデンプンは、アミロペクチンとアミロースが混ざってできている。アミロース含量の高い品種ほど、米はぱさついた感じになる。一般的にいえば、日本で栽培されるジャポニカの米は、アミロース含量が15%程度である。

〇胚乳のデンプン組成の違いは、料理の方法にも影響を及ぼしている。モチ米は、水を吸いにくいし、水洗いしただけで炊くと、こげついてしまう。そこで長い時間、水につけておき、それから蒸す。それに対して、ウルチ米は、モチ米よりは短時間に多く水を吸収するので、長く水につけておく必要はない。

【私の一言】

1本のヒエをも許さないという昔の農民のこころは、弥生の要素がもつ論理であったと理解している点で、興味深い主張である。

実際の農作業という点でも、ヒエをこまめに抜いた方がよいことが私もわかった。

今年はたった1本にすぎないにしても、田んぼで花を咲かせ種子を残すと、翌年には100本近いヒエが現れることになるらしい。しかも種子は休眠し、その後10年以上にわたって土中に残り、次々と発芽してくるとなれば、少々面倒でも、ヒエをこまめに抜くことにしたいと改めて肝に銘じた。

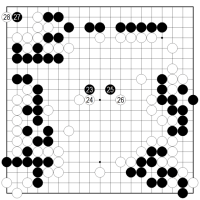

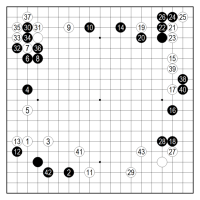

≪私の田に生えたヒエの写真~2020年8月3日≫

稲の出穂がこの後8月11日から始まる。ヒエの穂の生長が稲より早く、もう穂が出ている。ヒエは耕作者には悩ましい雑草である。

【佐藤洋一郎『稲の日本史』はこちらから】

稲の日本史 (角川ソフィア文庫)

≪参考文献≫

松下明弘『ロジカルな田んぼ』日本経済新聞出版社、2013年

佐藤洋一郎『稲の日本史』角川選書、2002年

(2020年12月30日投稿)

【はじめに】

今回のブログでは、佐藤洋一郎氏の『稲の日本史』(角川選書、2002年)の著作を読んで、稲作の歴史を考えてみたい。

佐藤洋一郎氏の考える稲の日本史は、従来の捉え方とどのように違うのか。「稲の日本史」の年表やイネの収量から、その違いについて述べておこう。

水田の維持には、水の管理と除草の問題がネックとなっている。かつては「1本のヒエも許さないこと」が水田耕作のこころとされてきた。そこには、どのような意味合いがあったのだろうか。佐藤洋一郎氏の体験談をまじえて、言及している。

また、米は、胚乳のデンプンの性質によって、種類に分かれている。米のデンプンには、アミロースとアミロペクチンという2種類がある。モチ米とウルチ米の性質の違いは、このアミロースとアミロペクチンの比率によって決まっている。そして、胚乳のデンプン組成の違いは、料理の方法にも影響を及ぼしている。こうした問題を佐藤氏は、解説している。

執筆項目は次のようになる。

・佐藤洋一郎氏のプロフィール

・佐藤洋一郎氏の『稲の日本史』の特徴

・「稲の日本史」の年表

・イネの収量

・反収あたりの最高記録

・水田の維持と除草

・水田耕作のこころ――1本のヒエも許さないことの意味

・モチ米とウルチ米 2種類のデンプン

・調理の方式

佐藤洋一郎氏のプロフィール

『稲の日本史』(角川選書、2002年)の著者の佐藤洋一郎氏は、1952年和歌山県に生まれ、1977年京都大学農学部を卒業し、1979年同大学大学院の農学研究科修士課程を修了した農学博士である。

国立遺伝学研究所助手を経て、1994年より静岡大学農学部助教授で、専攻は植物遺伝学である。

イネの「アッサム・雲南起源説」を否定し、「ジャポニカ長江起源説」を発表した。

佐藤氏の修士論文のテーマは、発育遺伝学的なテーマであり、イネの背丈がどのようにして決まるかということであったそうだ。

遺伝学の世界では、「なぜ」を考えるのに、いろいろなイネの品種を準備するという。例えば、ある田んぼでは、コシヒカリの背丈が90センチ、農林22号では110センチであったのなら、その差20センチはどのように生じたのか、を考えてゆくのだと説明している。

全アジア的にみると、日本のイネは一般に背が低い。熱帯ジャポニカが姿を消したのは、その遺伝学的性質によるところが大であるとする。熱帯ジャポニカは、温帯ジャポニカに比べて、背が高いものが多く、このことが二つのジャポニカの消長を決める大きな要素となったとみている。

イネの「草型(くさがた)」には「穂数型」と「穂重型」の二つがあるといわれる。

穂数型は、小型で多数の穂がつくタイプであるのに対して、穂重型は比較的少数の大型の穂がつくタイプである。

穂重型の品種は穂が長いだけでなく、葉も茎も長い。中には茎の長さが2メートル位のものもあり、これは今普通の田んぼに植わっている温帯ジャポニカの約2倍にあたる。茎の長さや葉の長いことが熱帯ジャポニカの草型を決める大きな要因だという。

ただ、穂重型のイネでは、長い葉がもつれるように重なり合い、群落の中には風も光も通りにくくなり、過繁茂の状態になる。この過繁茂になると、光合成によって生産する以上のデンプンを呼吸によって消費し、イネの生産性は落ちてゆく。

だから、生産性を高めるためには、草型を穂重型から穂数型にするのがよい。先進国では、品種を穂数型にする改良が続けられてきたといわれる。穂数型にするということは、背丈を低くするということである。

例えば、日本の場合、明治時代に国家事業として品種改良が始まってからの100年間で、イネの背丈は約40センチも短くなったと、佐藤氏は説明している。

(佐藤洋一郎『稲の日本史』角川選書、2002年、142頁~147頁)

佐藤洋一郎氏の『稲の日本史』の特徴

まず、佐藤洋一郎『稲の日本史』(角川選書、2002年)の章立ては、次のようになっている。

佐藤洋一郎『稲の日本史』(角川選書、2002年)の目次は次のようになっている。

【目次】

序章

第一章 イネはいつから日本列島にあったか

第二章 イネと稲作からみた弥生時代

第三章 水稲と水田稲作はどう広まったか

第四章 イネと日本人――終章

おわりに

【佐藤洋一郎『稲の日本史』はこちらから】

稲の日本史 (角川ソフィア文庫)

「序章」において、佐藤洋一郎氏は、この書の意図を明記している。

日本のイネと稲作の従来の歴史にはおおきな誤りがあったことをこの書で訴えている。

従来、水田稲作のあり方は、その技術のみならず、社会のしくみやそこに暮らす人々の行動、思想にまで強い影響を与え続けてきたと考えてきた。つまり、稲作のこころは、2000年のながきにわたって、そこに住む人々の社会や思想に深く浸透してきたとする。

だが、こうした捉え方は、虚構や誤りであることが最近わかってきた。

その誤りは、2つの点に及んでいるという。

1 イネと稲作、それにこれらにまつわる文化は一枚岩なのではなく、幾重かの構造をなすこと(これは佐々木高明氏の「日本文化の多重構造」に呼応する)。

その構造をなす主な二つの要素がある。

①「縄文の要素」~縄文時代に渡来したと思われる熱帯ジャポニカと焼畑の稲作

②「弥生の要素」~弥生時代ころに渡来した温帯ジャポニカと水田稲作

この二者は、ヒトの集団について言うならば、日本人の「二重構造」にいわれる「渡来人」と「在来の縄文人」に対応する(人類学者の埴原和郎氏の説)

縄文の要素は、2000数百年まえにやってきた後発の弥生の要素にとって代わられ、姿を消したと考えられてきた。だが、弥生時代以降も、縄文の要素はその後もしぶとく生き残っていたようだ。

米が主食となり、平地が見渡す限りの水田となり、現代日本人の精神構造が表に出てくるのは、近世以降かもしれないとする。

(網野善彦説のように、「米」は、中世までは人びとの暮らしの中で、今の私たちが考えるほどには大きな位置を占めていなかった)

近代にはいり、国が考えたイネと稲作は、弥生の要素を前面に押し出したものであった。弥生の要素が、富国強兵、集約を旨とするものだからである。それは日本の国力を上げ、生活を豊かにさせた。

(イネについても、収量はこの150年間に3倍弱にまで増加した)

だが、この急速な右上がりは、もう一面で、負の要素をもたらした。現在のイネと稲作に対して、行き詰まり感があり、崩壊の危機に瀕しているのは、二つの要素のうち、弥生の要素のほうであるという。

熱帯ジャポニカ(縄文の要素のイネ)と温帯ジャポニカ(弥生の要素のイネ)の交配によって、それまでにはなかった早生の系統ができ、そのことが日本列島に稲作を急速に広める原動力になったと佐藤氏は考えている。

このようにイネも、文化と同じく、雑種化(ハイブリダイゼーション)は沈滞を打ち破る原動力になり得る。

(ここでもう一度縄文の要素を掘り起こし、それを積極的に取り入れてゆくことが肝要であるとする。それは21世紀のルネサンスになりうると考えている)

2「稲の日本史」という名の本が、もう一つある。

故柳田國男(やなぎたくにお)らが1950年代から60年代にかけて開いた「稲作史研究会」のまとめとしてシリーズで出されたものである。当時一流の研究者たちの研究の集大成の向こうをはって同名の書を出すことにためらいがあったようだ。だが、かつての「稲の日本史」はおおきな誤りを含んでいることも事実であり、この佐藤洋一郎氏の本があえて「稲の日本史」とした理由の一つはここにあるそうだ。

(佐藤洋一郎『稲の日本史』角川選書、2002年、8頁~11頁)

「稲の日本史」の年表

「第三章 水稲と水田稲作はどう広まったか」において、「イネと稲作の年表」(177頁~179頁)と題して、「稲の日本史」の年表を掲げている。

その歴史を5つの時代に区分する。

①第1時代 イネのない時代、原始農業の時代(6000年より前)

・この時代には、生活の糧の主な部分は、狩猟と採集によっていたが、部分的には原始的な農業も行われていた。

・青森県の三内丸山(さんないまるやま)遺跡はこの文化期の典型的な遺跡のひとつといってよい。

⇒栽培されていた植物には、ヒエ、クリ、ヒョウタン、アカザ、ゴボウなどが挙げられる。

※時代は、日本列島中を同じスピードで進んだわけではない

三内丸山遺跡に巨大集落が誕生したそのころ、西日本各地ではイネの栽培がほそぼそと始まっていた

②第2時代 縄文の要素が拡大した時代(6000年前~2700年前ないし2500年前)

・この時代が始まるのは、西日本では6000年ほど前(縄文時代の前期から中期ごろ)、東日本では、ずっと遅れて3000年ほど前(縄文時代の後期ころ)と、大きな開きが見られる。

・この時代、イネと稲作は、列島の南西部では相当の広がりを見せ、食料生産の柱のひとつになっていた可能性が高い。

(もっとも、「米が主食」というような状態ではなかった)

・この時代が終わるのは、北海道、南九州と南西諸島を除く列島全体を通して、2500年ないし2700年ほど前(縄文時代の晩期ころ)のことである。

③第3時代 弥生の要素が拡大した時代、縄文の要素と並存(2400年前~1700年前~800年前)

・この第3の時代は、大陸から水田稲作の技術が持ち込まれた時期(縄文時代晩期ころ)に始まった。

・この時代は、列島のほぼ全体で中世の終わりころまで続く。

・この時代は、縄文の要素と弥生の要素がせめぎあった時代である。

・弥生の要素は、約1500年かかって北海道の大半を除く日本列島のほぼ全体にゆきわたる。

④第4時代 弥生の要素が定着(800年前~150年前)

・水田稲作が定着した時代

・近世から近代初期がこの時代に含まれる。

⑤第5時代 急成長の時代(150年前から現代)

・近代から現代に至る時代

・稲作もまた西洋の近代化の洗礼をまともに受けた。

・この時代は、弥生の要素と西洋文明のハイブリッドの時代でもあった。

⑥第6時代(?) 21世紀初頭

(21世紀初頭は、第6時代の幕開けの時期なのかもしれないとする)

佐藤氏の年表は、旧来の年表と比べて、次の2点が違っていると主張している。

〇縄文時代と弥生時代をわける仕切りがほとんどなくなった点

・従来の歴史観によれば、縄文時代は基本的には狩りと採集時代であり、稲作はおろか農耕の要素はほとんどなかったと考えられてきた。

最近では、縄文時代における農耕の要素、いわゆる縄文農耕の存在を認めた考古学者も増えてきている。それでも弥生時代との間におおきな断点をおいて考えるのが一般的である。

しかし、佐藤氏は、イネと稲作の断絶は今まで考えられてきたより、ずっと小さいと強調している。

〇弥生時代以降の水稲と水田稲作のひろまりの捉え方

・従来の主張とは異なり、縄文の要素である熱帯ジャポニカと休耕田だらけの姿は中世末までの列島各地で支配的であったとみられる。

・今私たちが目の当たりにするイネや水田の景観は、近世以降になってやっと登場したものである。

・弥生時代に始まった「水田稲作」の景観はおそらく私たちの常識からはおよそ「水田」とは認めがたいほどに、雑で、反面おおらかなものであったと、佐藤氏は理解している。

ところで、第5の時代(近代)にはいってから、反収は急速に上がりつづけた。その値は、第3時代から第4時代までの2000年間の水準(160~190キロ)から、わずか100年余りの後に3倍弱の518キロに達した。この上がり方はまさに奇跡である。

その理由は何か?

①まず、化学肥料などの開発があげられるという。

常畑化は地力を低下させるが、それを防いだのが魚カス、堆肥などの有機肥料の発明であった。さらに化学肥料が普及してからは、窒素成分はいくらでも投入できるようになった。「地力の低下」は致命的な要素ではなくなった。

②次に、窒素が充分に供給できるようになると、今度は品種の改良が反収を引き上げた。

・窒素肥料が多いと、草丈が高いイネは倒れて収量が下がる。そこで草丈の低い穂数型品種が育成された。

・また、病気や害虫に強い品種も育成された。

(こうした品種改良を支えたのは、メンデルの法則に基づく遺伝学の知識であるそうだ。品種改良の成立は「近代化」の産物だった)

③栽培技術の改良

・一部の熱心な農家や試験場の先進的な経験は、改良普及所などを通じて全農家に伝えられた。技術の底上げが図られ、平均収量は上がっていった。

④害虫や病気、雑草を駆除する農薬の普及

反収を押し上げた要因をこのように挙げて、佐藤氏は次のように記している。

・化学肥料を多用すると、病害虫や雑草が増え、潤沢な窒素分は、イネだけではなく、雑草の成長も促進する。

・また肥料を吸って体が柔らかくなったイネは病気や害虫に弱くなる。

・第5時代にあっては、農薬使用は反収をあげるために必須のことであった。

(佐藤洋一郎『稲の日本史』角川選書、2002年、177頁~179頁、182頁~183頁)

イネの収量

「第三章 水稲と水田稲作はどう広まったか」の中で「収穫高は増え続けたのか」(153頁~156頁)と題して、この2000年間におけるイネの1反(10アール)あたりの収穫高(反収[たんしゅう])について、佐藤氏は述べている。

≪イネの収量の経年変化≫

・弥生 190kg

・奈良~平安初期 100kg(安藤広太郎、1951年)

・鎌倉 162kg

・中世終わり(1598年) 177kg

・1880年代(近代育種始まる)180kg(明治20年)

・2000年代 518kg(2001年)

※弥生以前の参考数値として、焼畑地帯(ラオス)における収量(玄米)は、100kg~250kg未満を提示している

なお、2000年も前の田の収穫高を推定することは容易ではないと断りつつ、栽培実験の結果より、190キロという値を採用している。相当の誤差は覚悟しなければならないが、当時の収穫高は、113キロ(7.5斗。1斗を15キロと換算)よ多く、260キロよりは少なかったとする。

米の反収の推移をみると、2000年ほどの間にほとんど増えていないことがわかると佐藤氏は述べている。

明治20年の平均収量が約180キロというのだから驚くほかないと強調している(この値はかなり信頼のおける値であるそうだ)。2000年前から明治20年までの間の収量を正確に推定する方法はまだみつからないとしながらも、全体には160キロ~190キロほどの値で推移したとみている。

つまり、反収に関していえば、右上がりの成長を遂げたのは、明治後半以後の数十~100年の間だけであって、それ以前はずっと伸び悩みを続けてきたことはほぼ確かであると佐藤氏は記している。

(佐藤洋一郎『稲の日本史』角川選書、2002年、153頁~156頁、173頁)

ところで、日本人の米離れは確実に進んだ。

成人男子1人の年間の米消費量を元に決めたとされる単位である石(こく)は、約150キロである。1食あたりに直すと、130グラムである。(1合[150グラム]に少し欠ける量である)。

それが2000年の調査では約72キロに減少した。

単純に計算すると、米の消費はこの1世紀で半減した勘定である。

(佐藤洋一郎『稲の日本史』角川選書、2002年、93頁、186頁)

反収あたりの最高記録

佐藤洋一郎氏は、その著作の中で、戦後日本における反収あたりの最高記録を記している。

1960年代に、「米つくり運動」という一種のコンテストが農家の間で広まり、1反からどれほどの米がとれるかを競ったそうだ。

そのコンテストで記録された最高記録は、反あたり1060キロであった。現在の平均(518キロ)の2倍に達する。

(おそらく今の農家が挑戦しても、これだけの値はもう出せないであろうという)

ちなみに、反収当たりの収量として、おおよそ次のような計算をしている。

10アールの田に植えられるイネは、植え方にもよるがざっと2万株。1株のイネはだいたい1000粒ほどの種子をつけるから、10アールの田にある米粒は、ざっと計算しただけでも、2000万粒に及ぶと佐藤氏は計算している。

(佐藤洋一郎『稲の日本史』角川選書、2002年、151頁、188頁)

水田の維持と除草

「第三章 水稲と水田稲作はどう広まったか」の中で「水田の維持は大事業」(165頁~167頁)と題して、耕作という行為は大変な作業であることを述べている。

今の稲作の方法を簡単に紹介すると、次のようになる。

①種籾(種子)を消毒した上、水や温度をコントロールした苗代に播きつける

②苗が育つまでの間、代掻(しろか)きという作業をする

(田に水を入れて土をよく砕き、肥料をやった上で土地を平らにならす)

除草剤は代掻きが済んだところで撒いておく

③田植え~苗代で育てた苗を、代掻きをした田に植える

④田の管理(特に水の管理、除草、肥料など)

・あとはイネの成長に応じて草を取ったり、病気や害虫の発生に応じて薬をまいたりする

・穂が出る前後には必要に応じて、再び肥料をやることもある

・水の管理は重要である

(毎日朝晩に田を訪れて、水をコントロールする作業は穂が出てしばらくするまで、ただの1日も欠かせない)

こうした一連の作業に、太古の人びとはどう対処したのだろうかと佐藤氏は思いを馳せている。

例えば、肥料まき。化学肥料はおろか堆肥(たいひ)や厩肥(きゅうひ)も知られていなかった時代である。耕作を続けることで地力は確実に落ちたはずだが、「地力の低下→収量の減退」という必然的な流れに、太古の人びとも対処しなければならなかったはずである。

次に除草。雑草は、作物と同じく、ヒトが作った攪乱環境を好む草の仲間である。しかも温室育ちの作物とは違って、常に排除の対象とされてきた歴史をもつだけに強い生命力をもっている。

たとえば、雑草は競争相手となる作物に比べて、発芽直後の成長が早い。種子をつける時期も作物より少しだけ早い。

作物の収穫時期には成熟した種子を地面に撒き散らして、来年以後に備えているそうだ。

雑草の生命力を進化させたのは、皮肉にも作物に対するヒトの過保護であったと佐藤氏は説明している。

雑草は、取れども取れども耕地の中で増え続ける。そして、雑草の害に追い討ちをかけるのが、病気や害虫による被害である。しかも太古の時代には大発生すると手の打ちようがなく、人びとはただ手をこまねいているしかなかったであろう。

水田という、イネだけが生存する生態系を長期にわたって持続させ収穫をあげるには、莫大な量のエネルギーを必要とする。今のように、化学肥料、農薬、ガソリンエンジンなどをもたない丸腰の時代の人びとにとって、水田はその維持が極めて困難なシステムであった。

近世以降になっても、農民は這いつくばるように草を取り、病気や害虫の駆除法を発明し、せっせと肥料を田に運んだのも、そうしなければ、収穫の増加はおろか、水田そのものの維持が危うかった。

(佐藤洋一郎『稲の日本史』角川選書、2002年、165頁~166頁)

水田での稲作の作業の中で、一番骨がおれる作業は、草取りである。

草取りは、今でこそ除草剤のお陰で重労働でなくなったが、除草剤が開発されるまでは、もっとも過酷な農作業のひとつだった、と佐藤氏は強調している。

①暑いし湿度は高い

②元気に伸びたイネの葉は多量の珪酸(けいさん)を含み、その縁はガラスのように鋭い。それをかき分けての草取りで、腕や首筋には無数切り傷ができる。とがった葉先が目をつくこともしばしばである。

③さらに、イネを踏みつぶさないように、水の張った地面を這いずり回るようにして、草を取る姿勢は、腰や背中に負担をかける。

(佐藤洋一郎『稲の日本史』角川選書、2002年、92頁)

水田耕作のこころ――1本のヒエも許さないことの意味

かつて田は、葉の色や背丈が隅から隅まで揃い、遠目には絨緞のようにみえた。

田には1本の草もなかった。1本でもヒエを生やした田の持ち主は堕農とまでいわれ、蔑まれたそうだ。

1本のヒエも許さないこと、田を緑の絨緞のように管理しておくこと、それは文字通り、弥生の要素がもつ論理であったと、佐藤氏は捉えている。

1本のヒエが生産に大きな影響を及ぼすわけではないが、1本のヒエを許さないこと自体に意味があったようだ。

それは、農民の心が映す鏡であり、農民の心を試す「踏み絵」のようなものであった。

元はといえば、支配者たちが人びとを「農民」として土地に縛りつけておくために尽くした、てだての精神的産物であったとする。一方、土地に縛りつけられた農民にとって、生態系とのせめぎ合いに勝つしか、そこで生きてゆく道はない。彼らが這いつくばるようにして草をとったのは、それ以外、遷移(せんい)という大自然の力に勝つ術(すべ)がなかったからである。

まじめに耕し心を込めてイネを作ってきた農民は、弥生の要素の中で育ち、土地への執着、勤勉、右上がり志向をたたき込まれてきた。

先祖代々の血と涙と汗が凝集された田が、自分の代で野にかえてしまったとあっては、ご先祖にあわせる顔がないと思い、農民の心は、土地と一体化していた。

(1969年、休耕が政策決定されたとき、農民たちは「米を作るなという政策は日本史上初めての愚策」とその怒りを露わにしたようだ)

ところで、佐藤氏は、若い頃大学の助手時代の、次のような体験を述べている。

研究用に農場で借りた田の雑草について、農場の技官から、しょっちゅうお小言を頂戴したという。

「先生、ヒエはこまめに抜いて下さい。もし種がこぼれたら、来年はひどいことになりますきに」と。

その言葉にはヒエを生やすことは許さない、という強い意思が込められていたそうだ。

今年はたった1本にすぎないヒエも、田んぼで花を咲かせ種子を残すと、翌年には何百という個体になる。

それらの仮に1割が発芽するだけで、翌年田には100本近いヒエが現れることになる。しかも種子は休眠し、その後10年以上にわたって土中に残り、次々と発芽してくるという。

雑草というよりは、「害草」とでもいいたくなるほど、水田のヒエは嫌われものである。

先祖たちが汗水たらして土を作り、這い回るようにして雑草を抜き続けた田を何年もの間放置して草だらけにするなど、考えられもしないことであった。

佐藤氏も、少しはそのこころが理解できたと述懐している。

水田に入り込んでくるヒエなどの雑草は、コメを作る側からすれば、ひとえに邪魔な存在である。

(生態系にとっては、その侵入は、コマを一つ前に進めようとする遷移の所作であるにすぎない。そして雑草をとるというヒトの行為は、遷移にそむいて攪乱(かくらん)を加えようとするこざかしい行為のひとつに他ならないのだが。)

(佐藤洋一郎『稲の日本史』角川選書、2002年、8頁、183頁~185頁)

モチ米とウルチ米 2種類のデンプン

米は、胚乳のデンプンの性質によって、いくつかの種類に分かれている。デンプンは、糖が鎖のようにつながった構造をしている。

〇米のデンプンには、アミロースとアミロペクチンという2種類があり、次のような違いがある。

①アミロース ~糖が1本の鎖のようにつながった構造

②アミロペクチン~糖が穂のような枝分かれ状の構造

〇デンプンのこの構造上の違いは、そのまま物理的性質の違いになっている。

①アミロース ~分子同士が絡まりあうことが少なく、さらりとした感じになる

②アミロペクチン~枝と枝とが絡まりあって、ねばねばした感じになる

〇また構造の違いは、消化の良し悪しにもつながる

①アミロース ~1本の鎖のような構造なので、糖に分解されやすい

⇒アミロースの多い米は消化しやすい米

②アミロペクチン~鎖が複雑に枝分かれした構造なので、糖に分解しにくい

⇒アミロペクチンの多い米は消化しにくい米

〇モチ米とウルチ米の性質の違いは、このアミロースとアミロペクチンの比率によって決まっている

①モチ米 ~アミロースなし、つまりアミロペクチン100%の米

⇒強いねばねば感がある。モチ米の腹もちがよいといわれるのも、デンプンの性質による。

※なお、デンプンの比率の違いは、モチとウルチの米粒の光学的特性にも影響を及ぼしている。

〇アミロースを含まないモチ米~白色光を透過せず、黒っぽくみえる

〇アミロースを含むウルチ米~白色光の透過率が高く、透けてみえる

②ウルチ米~そのデンプンは、アミロペクチンとアミロースが混ざってできている

⇒モチ米のようなねばりはない

ただし、同じウルチ米でも、アミロースの比率は品種によって異なる(数%~30%)

〇アミロース含量の高い品種ほど、米はぱさついた感じになる

〇一般的にいえば、日本で栽培されるジャポニカの米は、アミロース含量が15%程度である

〇タイなどの東南アジア平野部、欧州や米国のイネの多くは、20%~25%ものアミロースをもつ

※なお、俗説では、インディカがぱさぱさ、ジャポニカがねばねばというが、それは根拠の乏しい話であると佐藤氏は注意を促している。つまり、インディカの中にもモチはあるし、熱帯ジャポニカにも、ぱさぱさ感の強い品種がある。

(佐藤洋一郎『稲の日本史』角川選書、2002年、68頁~69頁)

調理の方式

胚乳のデンプン組成の違いは、料理の方法にも影響を及ぼしている。

①モチ米 ~水を吸いにくいし、水洗いしただけで炊くと、こげついてしまう。そこで長い時間(たとえば一晩)、水につけておき、それから蒸す。

②ウルチ米 ~モチ米よりは短時間に多く水を吸収するので、長く水につけておく必要はない。とくにアミロースの多い米は日本の米などより多くの水を吸う。

(cf.)1993年に多量のタイ米が入ってきた時、日本の炊飯器で炊いたそれをおいしくないと感じた人が多かった。その理由は独特の香りのほか、水が少なくて硬い感じに炊けてしまったことがあるようだ。

なお、米は粒のまま食べる代表的な粒食の食品だが、中にはこれを粉にして食べる文化もある。

〇南中国からインドシナにかけて、米の粒で作ったビーフンのような麺が豊富にある

〇米の粉を水に溶き、薄く延ばして作るライスペーパーも春巻の素材として欠かせない

〇日本でも米の粉は団子にもする

米と酒との関係でいえば、ウルチ米とモチ米が違った種類の酒になる。

①ウルチ米~日本の清酒や米焼酎(こめじょうちゅう)の原料として使われる

②モチ米 ~味醂(みりん)や白酒(しろざけ)の原料になる

そのほか、沖縄の泡盛や、これと似たインドシナ山岳部のどぶろくや、さらには蒸留酒の原料にもなる。

※中国の紹興市一帯(浙江省)で作られる紹興酒も、今はウルチで造られることが多いが、もともとはモチ米で造られていた。

(佐藤洋一郎『稲の日本史』角川選書、2002年、69頁~70頁)

【まとめ】

〇イネと稲作、それにこれらにまつわる文化は幾重かの構造をなすが、その構造をなす主な二つの要素がある。

①「縄文の要素」~縄文時代に渡来したと思われる熱帯ジャポニカと焼畑の稲作

②「弥生の要素」~弥生時代ころに渡来した温帯ジャポニカと水田稲作

この二者は、ヒトの集団について言うならば、日本人の「二重構造」にいわれる「渡来人」と「在来の縄文人」に対応する(人類学者の埴原和郎氏の説)

●縄文の要素は、2000数百年まえにやってきた後発の弥生の要素にとって代わられ、姿を消したと考えられてきた。だが、弥生時代以降も、縄文の要素はその後もしぶとく生き残っていたようだ。

米が主食となり、平地が見渡す限りの水田となり、現代日本人の精神構造が表に出てくるのは、近世以降かもしれないとする。

●近代にはいり、国が考えたイネと稲作は、弥生の要素を前面に押し出したものであった。弥生の要素が、富国強兵、集約を旨とするものだからである。それは日本の国力を上げ、生活を豊かにさせた。

●熱帯ジャポニカ(縄文の要素のイネ)と温帯ジャポニカ(弥生の要素のイネ)の交配によって、それまでにはなかった早生の系統ができ、そのことが日本列島に稲作を急速に広める原動力になった

〇米の反収の推移をみると、2000年ほどの間にほとんど増えていない。明治20年の平均収量が約180キロといわれ、全体には160キロ~190キロほどの値で推移したようだ。

つまり、反収に関していえば、右上がりの成長を遂げたのは、明治後半以後の数十~100年の間だけであって、それ以前はずっと伸び悩みを続けてきた

〇10アールの田に植えられるイネは、植え方にもよるがざっと2万株。1株のイネはだいたい1000粒ほどの種子をつけるから、10アールの田にある米粒は、ざっと計算しただけでも、2000万粒に及ぶと佐藤氏は計算している。

〇水田の維持は大事業である。稲作は、種籾(種子)を苗代に播きつけ、代掻(しろか)きをし、田植えをし、田の管理(特に水の管理、除草、肥料など)をする。

〇水田での稲作の作業の中で、一番骨がおれる作業は、草取りである。草取りは、今でこそ除草剤のお陰で重労働でなくなったが、除草剤が開発されるまでは、もっとも過酷な農作業のひとつだった。

〇米は、胚乳のデンプンの性質によって、いくつかの種類に分かれている。デンプンは、糖が鎖のようにつながった構造をしているが、米のデンプンには、アミロースとアミロペクチンという2種類がある。アミロースの多い米は消化しやすい米のだが、アミロペクチンの多い米は消化しにくい米である。

〇モチ米とウルチ米の性質の違いは、このアミロースとアミロペクチンの比率によって決まっている。モチ米はアミロースなく、つまりアミロペクチン100%の米である。一方、ウルチ米のデンプンは、アミロペクチンとアミロースが混ざってできている。アミロース含量の高い品種ほど、米はぱさついた感じになる。一般的にいえば、日本で栽培されるジャポニカの米は、アミロース含量が15%程度である。

〇胚乳のデンプン組成の違いは、料理の方法にも影響を及ぼしている。モチ米は、水を吸いにくいし、水洗いしただけで炊くと、こげついてしまう。そこで長い時間、水につけておき、それから蒸す。それに対して、ウルチ米は、モチ米よりは短時間に多く水を吸収するので、長く水につけておく必要はない。

【私の一言】

1本のヒエをも許さないという昔の農民のこころは、弥生の要素がもつ論理であったと理解している点で、興味深い主張である。

実際の農作業という点でも、ヒエをこまめに抜いた方がよいことが私もわかった。

今年はたった1本にすぎないにしても、田んぼで花を咲かせ種子を残すと、翌年には100本近いヒエが現れることになるらしい。しかも種子は休眠し、その後10年以上にわたって土中に残り、次々と発芽してくるとなれば、少々面倒でも、ヒエをこまめに抜くことにしたいと改めて肝に銘じた。

≪私の田に生えたヒエの写真~2020年8月3日≫

稲の出穂がこの後8月11日から始まる。ヒエの穂の生長が稲より早く、もう穂が出ている。ヒエは耕作者には悩ましい雑草である。

【佐藤洋一郎『稲の日本史』はこちらから】

稲の日本史 (角川ソフィア文庫)

≪参考文献≫

松下明弘『ロジカルな田んぼ』日本経済新聞出版社、2013年

佐藤洋一郎『稲の日本史』角川選書、2002年

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます