2024年桜旅 大原その②。

三千院を出て呂川沿いを東へ進むと、

先ほどの朱雀門が見えてきました。

こちらからの光景もまた趣があって素敵だなー

観音堂の裏手あたりを通過し、

三千院の御殿門から5分足らずで来迎院に到着です。

本堂 1533年再建

来迎院は、平安時代に良忍上人により建立されて以来、

天台声明の根本道場として栄えた天台宗の古刹です。

三千院から少し奥まった場所にあるためか人も少なく、

落ち着いて拝観できます。

静寂に包まれた清らかな場所なので、

大原を訪れる際はぜひとも訪れていただきたいお寺。

三千院⇔来迎寺の道中に勝手神社への参道があったので、

帰りに寄ってみました。

御祭神は勝手明神で、吉野の勝手神社を勧請したとされます。

参道を進み律川にかかる橋(手前)↑ を渡る際に、

左手(画面奥)にみえた赤い橋・・。

写真upしてて初めて気づいたけど、

あれは三千院で観音堂から阿弥陀石仏へ行くときに渡った橋じゃないですかー👀

(三千院で通った橋)

てことは、

この写真 ↑(三千院で橋を渡るときに撮った写真)に写ってる奥の赤い橋が、

勝手神社へ向かう橋なのね。

おーーー。思いがけずつながったw

よーく見ると、勝手神社への橋の先にはフェンスがあって、

こちら(三千院)からは行けなさそう・・。

現地では気にもしなかったけど、実際どうなんだろう?

と思って探したら、

フェンスで遮ってある写真(勝手神社の橋わたった所からのアングル)があったわー。

何でもかんでも撮ってた自分を、ちょっと褒めたいw

これ見るとやっぱ三千院境内から勝手神社へは行けなさそうね。

秋に再訪したら確かめてみよう。

三千院の門前の道まで戻って末明橋(茅穂橋)を渡り、

後鳥羽天皇・順徳天皇 大原陵に寄って手を合わせ、

来迎院から5分少々で、勝林院に到着。

本堂(証拠阿弥陀堂) 1778年再建

鐘楼(梵鐘は重文)

うわー大好きこの景色。

古くから来迎院とともに天台声明の道場だった勝林院。

835年に円仁(慈覚大師)によって創建されましたがその後に荒廃。

1013年、寂源が声明による念仏修行の道場として創建し、

復興されました。

なお、

勝林院は、後述の宝泉院の本堂にあたります。

つづいて、お隣の宝泉院へ。

宝泉院は平安時代末期に勝林院の塔頭の一つとして創建され、

当初は了性坊と呼ばれていました。

1570年頃に宝泉坊として再建。

1716年には宝泉院と改められました。

客殿

南と西に開かれた庭が、まるで絵画のよう。

この庭は盤桓園(ばんかんえん)といって、

柱と柱の空間を額に見たてて観賞するため「額縁庭園」とも称されます。

西側は、竹林を通して大原の里や山々が見えるよう配置されています。

手前に立っている竹筒は水琴窟。

竹越しの風景ってなんでこんなに素敵なんだろう。

直線好きの自分に、竹林が刺さりまくるからなのか。

南側

正面に見えるのは、樹齢約700年の「五葉の松」(市天然記念物)

脇息のある座布団(写真右手前)に座って五葉の松を眺めるように、

設計されているそうです。

ああ、確かに。

毎日ここで過ごせたら幸せだろうなあ。

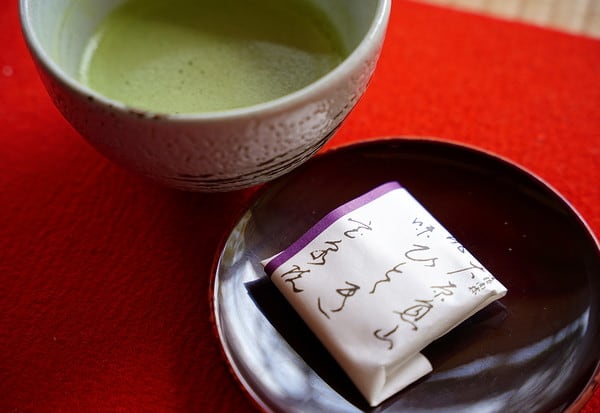

そうそう、拝観料にはお抹茶と和菓子代が含まれてるんですよー。

くつろぎながら心ゆくまで庭を眺めるという、

なんとも贅沢な時間が過ごせます。

しばらくして人の波が引くと、

写真を撮りたい人たちは自ずと部屋の隅に移動して固まり、

庭の手前に誰もいない状態が出来あがりました。

だーれも居ないように見えますが、

写真の見切れてる場所にはカメラを構えた人がいっぱいいますからねw

誰が言い出したわけでもなく、

「絵になる空間」を完成させるべく自主的に移動しはじめ、

ベストポジションを交代で順に譲り合うという・・。

そんな、写真好き達の自治的な動きがなんともほほえましく。

おかげで思う存分に美しい光景をカメラに収めることができました。

意識して上を見上げることが無いと気付かず過ぎてしまいますが・・

この廊下の天井は「血天井」と言って、

伏見城の戦いで自刃するなどして亡くなった家臣ら400名余を供養するため、

その血で染まった床板を天井板として使用したものなのだそうです。

さすがに天井メインで撮る気にはなれなかったけれど、

部屋と庭を写そうとおもうと、どうしても天井が入ってしまうのよね。

最初はどこにそれがあるのか分からなくて、

お寺の方に伺ったところ、

場所を示して色々ご丁寧に説明して下さいました。

ひっかき傷や足跡、顔などの姿が見て取れ、思わず声が出る。

それまでの、のほほーんとした気持ちが一変、

歴史の影の部分の重さを感じた瞬間でした。

その③へつづく。