2016年9月26日から27日にかけて、京都の社寺めぐり

をしてきました。今回はその2、27日について記します。

前日はバスで京都市内を移動しましたが、この日はJRや

地下鉄など電車での行動がメインでした。最初に訪れた

のは東福寺です。JR奈良線の東福寺駅から歩いて、この

六波羅門まできました。途中日下門があったのですが、

工事中で通れませんでした。

六波羅門を抜け、境内に出ました。前日は雨まじりの一日

でしたが、この日はひさびさに太陽を見ることのできた、

良い日でした。その分、暑かったです!!

進行方向右手に位置した三門、国宝です。裏から撮って

います。どっしり構えた門でした。

振り返って(すなわち進行方向)、こちらは本堂(仏殿兼法堂)

です。左にチラッと見えている木は、東福寺のイブキです。

本堂の左にあった禅堂。わが国最古最大となります。

六波羅門からずうっと真直ぐ進んできて突き当たった所の

通天橋。時間が早かったので、まだ通れませんでした。

時間になったので料金を払い、歩いて行き展望台から

目の前に広がる渓谷・洗玉澗(せんぎょくかん)を撮り

ました。東福寺を紅葉の名所たらしめる所ですね。

通天橋をずうっと歩いてきて木々の中に見えた愛染堂。

南北朝時代の八角円堂です。

通天橋の回廊が行き着いた所の開山堂。ここが最奥部

でした。

戻って六波羅門近くにあった東司(トウス)。通称百雪隠。

わが国最古のトイレです。中は覗きませんでした。

この後東福寺を出て、伏見稲荷へは歩いて行けると聞いた

ので、歩き出しました。伏見稲荷大社は今、外国人旅行者

の間で人気第一位ですね。

歩いてきて伏見にきたら、いなりのいもや、という焼き芋屋

さんがありました。この時期実際に販売しているのは珍しい

と思い、撮ってきました。お店もちょっと歴史を感じさせて

くれましたしッ!!

鳥居が出てき、お土産さんもあって伏見稲荷大社にきたと

感じました。

楼門らしきものも見えてきました。どうやら脇から入って

きたみたいです。

一度楼門の外へ出て、振り返り撮りました。

楼門前には狐も。こちらは、カギを咥えていました。

楼門を入った所の真正面に外拝殿。

その後に内拝殿がありました。もっと人で溢れていたので

すがたまたまこの写真を撮ったときは、ちょっとすきました。

左へ回り込んで後方部へ行った所にあった玉山稲荷社。

伏見稲荷大社の末社ですね。

玉山稲荷社の右奥へ行った所が千本鳥居の始まりみたい

でした。人で押し合いへし合い、の感じでした。

TVなどでよく見かける二股に分かれる所。このとき左側は

工事中で通れませんでした。

千本鳥居は山の上まで続いていましたが、奥社奉拝所

まで行ったところで戻ってきました。写真は内拝殿(右)と

本殿(左)です。

表参道を歩いてきて、JR稲荷駅へ着いたところで振り

返って撮りました。写真で分かりますように、伏見稲荷

へは稲荷駅を降りてすぐに行けます。

駅前にも狐がいました。こちらが咥えているのは稲穂です。

JR稲荷駅から世界遺産平等院に行くべく宇治駅まで行って、

降りて真直ぐ歩いて突き当たった所にあったお茶屋さんです。

平等院へは、ここを左に進みました。

そのまま真直ぐ進むと宇治橋に出ました。袂に紫式部の

像がありました。傍にいた子守の男性は、なかなか動いて

くれなかったので、そのまま撮ってしまいました。平等院

はここを右の方へ行きました。

平等院の入口(表門)にきました。

中へ進みました。チラッと鳳凰堂が見えました。

国宝の鳳凰堂。修復され、鮮やかな色合いをみせ、屋根の

鳳凰もキラッと輝いていました。

ちょっと引いた所から全体を撮りました。

鳳凰堂裏手に当たる浄土院。最勝院と交互に平等院を

共同管理しています。

隣の鳳翔館へ行って国宝の鳳凰や梵鐘、雲中供養菩薩像

などを見てからもう一度浄土院に戻り、塀越しに鳳凰堂を

撮りました。

表門近くの庭。ここもモミジが色付いていました。

JR宇治駅から六地蔵駅へ戻り、地下鉄東西線に乗り換え

醍醐駅で降りて、世界遺産醍醐寺まで歩いてきました。

はたして秀吉の醍醐の花見が、何か感じられるでしょうか?

総門を過ぎ、参道を歩いていると出てきた左の三宝院の

唐門。国宝です。

秀頼再建の西大門。仁王門です。色あせたところが時代を

感じさせます。醍醐寺はみなこんな色合いをしていました。

いつかは修復されて当初の姿によみがえるのでしょうか。

真っ直ぐきた所の金堂。これも国宝です。

金堂と対角線状に位置する五重塔。おなじく国宝です。

今年2月に見た羽黒山の五重塔とどこか似ているような

気がしました。歴史の重みを感じさせてくれました。

金堂と隣接する不動堂。

さらに上部へ行った所の観音堂。

その先の弁天堂。紅葉が映えそうですね。さらに上があっ

て、資料によると秀吉の醍醐の花見は上醍醐で行われた

みたいです。この日は、ここから戻りました。

五重塔前まで戻ってくると、片隅の方にひっそりと佇んで

清瀧宮がありました。

付属の霊宝館を見てから醍醐寺を後にし、電車を使って

京都駅に戻り、そこから世界遺産東寺へ行きました。

ここは東寺の慶賀門です。

慶賀門から広々とした境内に入ると駐車場になっていて、

写真に見えている建物は食堂(じきどう)。納経所であって

御朱印もいただけます。

食堂から奥に見えたのは、本坊(中央から左)と修復中の

国宝大師堂。

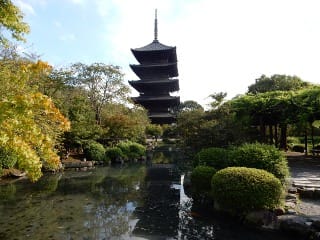

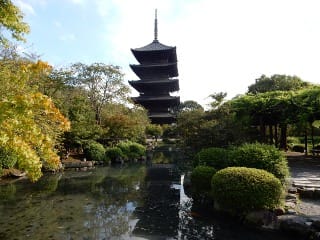

写真を撮った左が有料拝観域で、入って左側の瓢箪池を

前に国宝の五重塔をとりました。先の醍醐寺の五重塔と

比べ、斬新な感じがしました。それと、大きかったです!!

五重塔の反対側に位置した金堂。これも国宝です。内部

には、両脇に日光・月光菩薩、台座に十二神将を配した

薬師如来がおられました。大きく、厳かなお姿を拝し、

感動しました!!

金堂と並立した講堂。中には立体曼荼羅の形で大日如来

を中心に五菩薩、五大明王、四天王、梵天、帝釈天などが

安置されていました。大方の像が国宝に認定されたもので

その数に驚きです!!

拝観域の出口辺りまで戻って域内の景色を撮りました。

した。右の建物が講堂、金堂です。

慶賀門近くに戻ってくると柳の木がありました。小野道風

ゆかりの柳だそうです。池にはカエルの石像もあったらしい

のですが、気がつきませんでした。後方にぼんやり見えて

いるのは宝蔵です。現存最古のものみたいです。

東寺を後に、この日最後の西本願寺にきました。やはり

世界遺産です。写真は堀川通りに面した御影堂門です。

御影堂門を潜ると真正面に国宝の御影堂が見えました。

右手に写っていた大銀杏。本願寺に火災があったとき、

水を噴き出して消し止めたという伝説から「水吹き銀杏」

と呼ばれているみたいです。

御影堂の天の邪鬼。樋から落ちる雨を受ける枡を背負って

いる姿が愛らしいですね。

こちらは沓石。向拝の柱を支える柱石。かっては柘榴の木

で造られていたそうです。

蔀戸(しとみど)。つい最近NHKで修復の様子を放映して

いました。

御影堂と渡り廊下で繋がった阿弥陀堂。こちらも国宝です。

御影堂からその廊下を歩いて行って、阿弥陀様をお参り

してから外へ出て撮りました。

阿弥陀堂から真直ぐの所の阿弥陀堂門。潜って外から

撮りました。

その門の右手角の所にあった太鼓楼。ここが最後になり

ました。

二日間京都を急いで回りました。見る所が多く、掲載した

以外の写真もいっぱい撮ってきたのですが、すべて紹介す

るとのは冗漫になると思い選びました。次回があるか分かり

ませんが、的を絞ってじっくりと観て回るのも良いと思って

います。

をしてきました。今回はその2、27日について記します。

前日はバスで京都市内を移動しましたが、この日はJRや

地下鉄など電車での行動がメインでした。最初に訪れた

のは東福寺です。JR奈良線の東福寺駅から歩いて、この

六波羅門まできました。途中日下門があったのですが、

工事中で通れませんでした。

六波羅門を抜け、境内に出ました。前日は雨まじりの一日

でしたが、この日はひさびさに太陽を見ることのできた、

良い日でした。その分、暑かったです!!

進行方向右手に位置した三門、国宝です。裏から撮って

います。どっしり構えた門でした。

振り返って(すなわち進行方向)、こちらは本堂(仏殿兼法堂)

です。左にチラッと見えている木は、東福寺のイブキです。

本堂の左にあった禅堂。わが国最古最大となります。

六波羅門からずうっと真直ぐ進んできて突き当たった所の

通天橋。時間が早かったので、まだ通れませんでした。

時間になったので料金を払い、歩いて行き展望台から

目の前に広がる渓谷・洗玉澗(せんぎょくかん)を撮り

ました。東福寺を紅葉の名所たらしめる所ですね。

通天橋をずうっと歩いてきて木々の中に見えた愛染堂。

南北朝時代の八角円堂です。

通天橋の回廊が行き着いた所の開山堂。ここが最奥部

でした。

戻って六波羅門近くにあった東司(トウス)。通称百雪隠。

わが国最古のトイレです。中は覗きませんでした。

この後東福寺を出て、伏見稲荷へは歩いて行けると聞いた

ので、歩き出しました。伏見稲荷大社は今、外国人旅行者

の間で人気第一位ですね。

歩いてきて伏見にきたら、いなりのいもや、という焼き芋屋

さんがありました。この時期実際に販売しているのは珍しい

と思い、撮ってきました。お店もちょっと歴史を感じさせて

くれましたしッ!!

鳥居が出てき、お土産さんもあって伏見稲荷大社にきたと

感じました。

楼門らしきものも見えてきました。どうやら脇から入って

きたみたいです。

一度楼門の外へ出て、振り返り撮りました。

楼門前には狐も。こちらは、カギを咥えていました。

楼門を入った所の真正面に外拝殿。

その後に内拝殿がありました。もっと人で溢れていたので

すがたまたまこの写真を撮ったときは、ちょっとすきました。

左へ回り込んで後方部へ行った所にあった玉山稲荷社。

伏見稲荷大社の末社ですね。

玉山稲荷社の右奥へ行った所が千本鳥居の始まりみたい

でした。人で押し合いへし合い、の感じでした。

TVなどでよく見かける二股に分かれる所。このとき左側は

工事中で通れませんでした。

千本鳥居は山の上まで続いていましたが、奥社奉拝所

まで行ったところで戻ってきました。写真は内拝殿(右)と

本殿(左)です。

表参道を歩いてきて、JR稲荷駅へ着いたところで振り

返って撮りました。写真で分かりますように、伏見稲荷

へは稲荷駅を降りてすぐに行けます。

駅前にも狐がいました。こちらが咥えているのは稲穂です。

JR稲荷駅から世界遺産平等院に行くべく宇治駅まで行って、

降りて真直ぐ歩いて突き当たった所にあったお茶屋さんです。

平等院へは、ここを左に進みました。

そのまま真直ぐ進むと宇治橋に出ました。袂に紫式部の

像がありました。傍にいた子守の男性は、なかなか動いて

くれなかったので、そのまま撮ってしまいました。平等院

はここを右の方へ行きました。

平等院の入口(表門)にきました。

中へ進みました。チラッと鳳凰堂が見えました。

国宝の鳳凰堂。修復され、鮮やかな色合いをみせ、屋根の

鳳凰もキラッと輝いていました。

ちょっと引いた所から全体を撮りました。

鳳凰堂裏手に当たる浄土院。最勝院と交互に平等院を

共同管理しています。

隣の鳳翔館へ行って国宝の鳳凰や梵鐘、雲中供養菩薩像

などを見てからもう一度浄土院に戻り、塀越しに鳳凰堂を

撮りました。

表門近くの庭。ここもモミジが色付いていました。

JR宇治駅から六地蔵駅へ戻り、地下鉄東西線に乗り換え

醍醐駅で降りて、世界遺産醍醐寺まで歩いてきました。

はたして秀吉の醍醐の花見が、何か感じられるでしょうか?

総門を過ぎ、参道を歩いていると出てきた左の三宝院の

唐門。国宝です。

秀頼再建の西大門。仁王門です。色あせたところが時代を

感じさせます。醍醐寺はみなこんな色合いをしていました。

いつかは修復されて当初の姿によみがえるのでしょうか。

真っ直ぐきた所の金堂。これも国宝です。

金堂と対角線状に位置する五重塔。おなじく国宝です。

今年2月に見た羽黒山の五重塔とどこか似ているような

気がしました。歴史の重みを感じさせてくれました。

金堂と隣接する不動堂。

さらに上部へ行った所の観音堂。

その先の弁天堂。紅葉が映えそうですね。さらに上があっ

て、資料によると秀吉の醍醐の花見は上醍醐で行われた

みたいです。この日は、ここから戻りました。

五重塔前まで戻ってくると、片隅の方にひっそりと佇んで

清瀧宮がありました。

付属の霊宝館を見てから醍醐寺を後にし、電車を使って

京都駅に戻り、そこから世界遺産東寺へ行きました。

ここは東寺の慶賀門です。

慶賀門から広々とした境内に入ると駐車場になっていて、

写真に見えている建物は食堂(じきどう)。納経所であって

御朱印もいただけます。

食堂から奥に見えたのは、本坊(中央から左)と修復中の

国宝大師堂。

写真を撮った左が有料拝観域で、入って左側の瓢箪池を

前に国宝の五重塔をとりました。先の醍醐寺の五重塔と

比べ、斬新な感じがしました。それと、大きかったです!!

五重塔の反対側に位置した金堂。これも国宝です。内部

には、両脇に日光・月光菩薩、台座に十二神将を配した

薬師如来がおられました。大きく、厳かなお姿を拝し、

感動しました!!

金堂と並立した講堂。中には立体曼荼羅の形で大日如来

を中心に五菩薩、五大明王、四天王、梵天、帝釈天などが

安置されていました。大方の像が国宝に認定されたもので

その数に驚きです!!

拝観域の出口辺りまで戻って域内の景色を撮りました。

した。右の建物が講堂、金堂です。

慶賀門近くに戻ってくると柳の木がありました。小野道風

ゆかりの柳だそうです。池にはカエルの石像もあったらしい

のですが、気がつきませんでした。後方にぼんやり見えて

いるのは宝蔵です。現存最古のものみたいです。

東寺を後に、この日最後の西本願寺にきました。やはり

世界遺産です。写真は堀川通りに面した御影堂門です。

御影堂門を潜ると真正面に国宝の御影堂が見えました。

右手に写っていた大銀杏。本願寺に火災があったとき、

水を噴き出して消し止めたという伝説から「水吹き銀杏」

と呼ばれているみたいです。

御影堂の天の邪鬼。樋から落ちる雨を受ける枡を背負って

いる姿が愛らしいですね。

こちらは沓石。向拝の柱を支える柱石。かっては柘榴の木

で造られていたそうです。

蔀戸(しとみど)。つい最近NHKで修復の様子を放映して

いました。

御影堂と渡り廊下で繋がった阿弥陀堂。こちらも国宝です。

御影堂からその廊下を歩いて行って、阿弥陀様をお参り

してから外へ出て撮りました。

阿弥陀堂から真直ぐの所の阿弥陀堂門。潜って外から

撮りました。

その門の右手角の所にあった太鼓楼。ここが最後になり

ました。

二日間京都を急いで回りました。見る所が多く、掲載した

以外の写真もいっぱい撮ってきたのですが、すべて紹介す

るとのは冗漫になると思い選びました。次回があるか分かり

ませんが、的を絞ってじっくりと観て回るのも良いと思って

います。