この時期立木や電柱などの間にジョロウグモが大きな網を張っている。このクモは腹側からしか撮れなかったが、次ぎは背中側からも撮ろうと思う。兎に角、♀と♂の体長差が大きい。Wikipediaジョロウグモによると、♀の成体の体長は17〜30mmに対し、♂は6〜13mmだそうだ。大きなクモの巣の真ん中辺りで堂々と脚を拡げる♀に対し、隅っこの方でじっとしている♂を見て、ちょこっとつついたら、ちょこっと動いたので、生きているんだと妙にホッとした。

クモ目ジョロウグモ科ジョロウグモ属

2016年10月9日午後4時10分

大堀川水辺公園のミゾソバ(溝蕎麦)、今年も群生して開花。名前の由来は実が蕎麦(ソバ)に似ていて、溝など湿気のある所に生えることから。茎先に淡い紅色の小さな花を球状につける。 花弁に見える部分は萼片で、花弁はない。葉はほこ形で、互生。果実はそう果で花ガ終わると花被は口を閉じそう果を包み込む。

タデ科タデ属 1年草

別名「ウシノヒタイ」

2016年10月10日午後4時20分

↓ ミゾソバの閉鎖花

閉鎖花とは、花冠の一部または全体が開かず、同一個体で自家受粉する現象。ミゾソバの他にこの辺りで見られる閉鎖花は、フタリシズカ(センリョウ科 チャラン属)・タツナミソウ(シソ科 タツナミソウ属)・ツリフネソウ(ツリフネソウ科 ツリフネソウ属)・ホトケノザ(シソ科 オドリコソウ属)など

最近、ヒヨドリのけたたましい鳴き声がありこちで聞かれるようになった。これはアンテナの上で囀るヒヨドリ。

スズメ目 ヒヨドリ科 (L28cm)

2016年10月16日午後4時

大堀川近くの荒れ地にたわわに果実をつけた大きなクサギの木発見。遅れて開花したらしい花も見えた。たまに通る場所だったので、今まで全く気づかなかった。花の盛りにはさぞ目立っただろうと思う。クサギの核果は丸く、熟すと碧色となる。赤い部分は萼でコントラストが美しい。光沢のある果実が落ちてもヒトデのような形をした萼は暫くは残っている。

シソ科クサギ属

2016年10月7日午後4時50分

↓ クサギの花

花冠は5裂、裂片は平開する。裂片は白色で長さ1.1~1.3cmの広線形。花筒は紅紫色で細く長さ2~2.5cm。雄しべ4個と花柱は花冠から2.5~3.5cm突き出る。萼は紅紫色を帯び5浅裂する。クサギには雄性期と雌性期があり、雄性先熟。4個の雄しべが上を向き、雌しべは下を向いている。時間が経つと、雄しべが下を向き、雌しべが上を向く。自家受粉を避けるため。

↓ 雄性先熟、咲き始めは雄しべが上を向く。

↓ 咲き始めは、5浅裂した萼の間から花冠が伸びてくる。

↓ 雌しべを残して花筒と花冠が落ちた。萼の中で果実が成長する。

久しぶりに綺麗な月が見られた。ネット検索した結果、今年の中秋の名月は9月15日だった。中秋の月とは十五夜とも呼ばれ、旧暦8月15日に見える月を意味する。旧暦で秋は7月から9月となっており、その真ん中の日が8月15日になるので中秋と呼ばれる。旧暦と現在の暦の数え方が違うので、実際には旧暦の8月15日は毎年9月中旬から10月上旬の間に旧暦8月15日がやってくる。2017年(平成29年)は10月4日。2018年(平成30年)は9月24日。当然、中秋の名月は満月とは限らない。

2016年10月14日午後7時15分

2日前の散歩の途中で見た月(16/10/12 17:00)

大堀川水辺公園内の草刈り機が入った斜面に、背の高さ20cm位の低いヒロハホウキギクの花を見つけた。刈られても刈られても再び、芽を出し、開花させる生命力に感動!小さな草木に美しい花と果実を実らせる「したたかさ」に脱帽!

キク科 ホウキギク属

2016年10月10日午後4時

ヒロハホウキギク

大堀川水辺公園の草刈り機が入らなかった草地で、オオジシバリが数本開花していた。通常オオジシバリは4〜5月に開花。

ジシバリに良く似ていて花や葉が大きいのでオオジシバリ。ジシバリは一面に生い茂っている状態が地面を縛っているように見えることから命名。オオジシバリの葉は長いヘラ形でジシバリは丸いスプーン形。

キク科 タカサゴソウ属 多年草

別名「蔓苦菜」

なお、ジシバリの別名は「岩苦菜」

2016年10月10日午後4時15分

↓ オオジシバリは他の花の花粉が貰えないと、花柱の先がくるりと巻いて、同花受粉するそうだ。(山渓ハンディ図鑑野に咲く花より)

大堀川周辺にアキアカネ(秋茜)が多数飛んでいる。文一総合出版「ポケット図鑑日本の昆虫②」によると、淡い橙色をしたアカトンボで、成熟すると腹背面が朱色になり、♂はより濃くなる。初夏に羽化した成虫は水辺を離れて近隣の山などへ移動し、秋に水田などに戻って産卵するという習性を持つ。産卵は雌雄が連なって行う。日本固有種。橙〜朱色が目立つトンボの中で、胸側面に明瞭な細い黒色条を持つ中型のトンボ。

トンボ目トンボ科

2016年10月9日午後4時

↓ ギシギシの果穂にとまるアキアカネ、左♂・右♀。

↓ 黒色条がわかる個体

今の大堀川水辺公園の一角は、セイタカアワダチソウとオギの競演

大堀川水辺公園がオープンしてから、定期的に草刈り機が入り整備されてきた。刈り残された場所で生き残ったキクイモが開花。遊歩道から見ると、こちらに背を向けている花が多かった。日当たりの加減によるのだろう。

「全国農村教育協会かたちと暮らしの雑草図鑑」によると、キクイモは、江戸時代後期に渡来し、塊茎を採るために栽培されたが、それが野生化し、各地に増えた。これに類似の野生種がイヌキクイモと呼ばれているが、地上部で区別するのは困難なので、本によってはどちらもキクイモと呼んでいるそうだ。

キク科ヒマワリ属

2016年10月9日午後4時

↓ キクイモの花

内側に多数の筒状花、まわりには10~20個の舌状花が1列に並び。総苞片は3列に並ぶ。

↓ 総苞片はふつう3列に並び、上半部はそり返る。

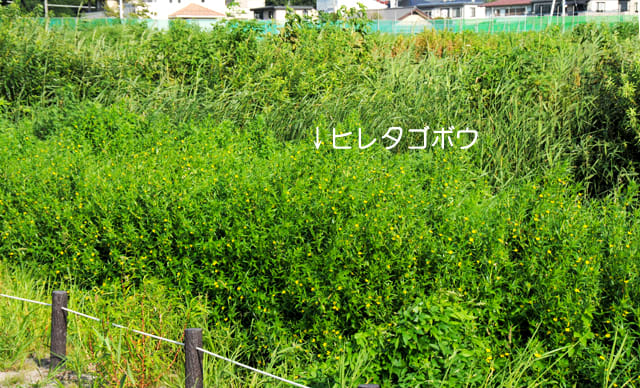

大堀川調整池のそばで、ひっそりとヒレタゴボウ8鰭田牛蒡)が開花していた。大堀川水辺公園が整備され開園した年には、ヒレタゴボウ(鰭田牛蒡)が大群落を形成し、黄色い花の帯がみられたのだが・・・植物雑学事典ヒレタゴボウ によると、新しい裸地に時として大群落を形成することがあるが、長期間群落が維持されることはないと書かれていたが、まさにその通りとなっている。当時のヒレタゴボウは高さ1mを越してしたが、今は足元で咲く20cm程度の高さ。

アカバナ科チョウジタデ属

別名「アメリカミズキンバイ」

2016年9月9日4時

↓ 花弁には葉脈状にスジがある。雌しべ1本、雄しべ8本。

↓ 実は長さ2cm程度あり、角が顕著で膨れた形状をしている。

↓ 2013年8月頃のヒレタゴボウの群生(トンネル手前の調整池)、後の水草はヒメガマ。

↓ 上のウッドデッキ上流側

ヒメアカタテハがペンタスの花やセンニチコウの花を行き来して吸密。

昆虫エクスプローラ(ヒメアカタテハ) によると(前翅長 25〜33mm)。時期(4〜5月)。分布(北海道・本州・四国・九州・沖縄)。幼虫または成虫で越冬するが寒さに弱く、温暖な土地でしか冬越しできない。幼虫の食草はヨモギ・ゴボウ。触角の先端が白いのはタテハチョウ科に共通する小さなおしゃれ。

チョウ目 タテハチョウ科 タテハチョウ亜科

2016年9月25日午後4時

夏の間全く見かけなかったハクセキレイに久しぶりに出会った。建物の屋根の上を行ったり来たりしていた。以前は、散歩に出れば必ずといってよいほどハクセキレイに出会ったのだが・・・今年最後に出会ったのは6月だった。

スズメ目 セキレイ科 (L21cm)

2016年10月7日午後4時30分

夕日に染まる大堀川遊歩道から、「キチキチ・・・ジュジュ・・」と囀るモズの鳴き声が聞こえてきた。声のする方を探すと、木製の手すりの上で尾を回しながら一生懸命囀っていた。モズさんには、今年4月に出会ったのが最後なので、久しぶりの出会いだった。暑い夏の間はどこか涼しい山で過ごしていたのだろうか。この子の過眼線は褐色で、白斑もみえないから♀?

スズメ目 モズ科 (L20cm)

2016年10月7日午後4時30分

シジュウカラの群れが互いにさえずりながら飛び交い、オオカンザクラの幹をつついて食事中だった。総合研究大学院大の鈴木俊貴先生はシジュウカラが複数の「単語」を組み合わせた「文」を作り、情報を伝達する能力を持っていることを発見されたそうなので、ここのシジュウカラも互いに餌の情報のやりとりをしながら食事していたのだろうか。

スズメ目シジュウカラ科(L15cm)

2016年10月7日午前8時30分

↓ 左脚の下に蜘蛛?

↓ 青虫ゲット。

↓ プレゼント?(残念ピンぼけ!)

↓ アメリカシロヒトリ?の幼虫ゲット。

おまけ_思い出の景色

満開のころのサクラ(2015/03/20撮影)

大きな2本のオオカンザクラ(大寒桜)、真ん中の濃い色のサクラはカンヒザクラ(寒緋桜)。