2009年6月28日(日) 今日も快晴の天気で、朝早くから心地よい、さわやかな空気が高原一帯に漂い、私たちを癒してくれている。

下界は梅雨時で蒸し暑い気候になっているが、ここ奥日光は、標高1500m前後の高原に属し、カラッとした空気が、私たちに今日一日の新たな活力をくれている。

今朝は、早くから目覚め、朝食後に湯ノ湖周辺の散策を終えて、愛車エステイマで国道120号を、標高差100m程下って所にある戦場ヶ原に向かって行く。

車窓の左前方には、富士山の様な美しい男体山が姿を現しているが、逆光と初夏の霞で少し見えにくいのが残念である。

愛車は戦場ケ原を左右に分断するように出来た国道120号を真っ直ぐに進んで行く。

戦場ヶ原を左右に分断するように造られている国道120号

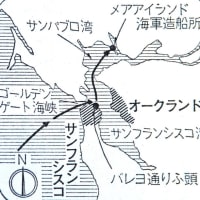

戦場ヶ原(せんじょうがはら)は、日光市の日光国立公園内にある湿原で,湯川(湯滝の下流)が男体山の噴火で堰き止められた堰止湖であったのが、堆積によって湿原化したものである。

どうして戦場ケ原の名がついたのか! 昔、大きな戦争でもあった古戦場の跡かと思っていたところ、 由来については、 「戦場ヶ原神戦譚」というものがあって、

それによると

「アカギの神(赤城山)とニッコウの神(二荒山(男体山))が、それぞれ大ムカデ(赤城山)と大蛇(男体山)に化けて戦った戦場であるという伝説に基づくものらしく、この伝説で勝ったのは、ニッコウの神(男体山)である」

という伝説から戦場ヶ原と呼ばれている。

国道120号から見る左右の景観が違っている。

左側(北)は人の手が入っている様に思えるが、右側(南)は手つかずの自然のままのままで、広大な平原が見えている。

国道120号を走行して戦場ケ原に入ると、すぐに三差路があり、標識に「左 林道奥鬼怒線」と書かれている。 少し行ってみることにした。

この地域も奥日光の自然を残した国有林で、一面が雑木の林とクマザサに覆われている。 そのまま愛車を進めて行くと「光徳園地」と書かれた看板が見え、周辺に芝生広場や広い駐車場が造られている。

さらにその奥には「光徳牧場」の看板も見え、そのまま進んで行く。

広い牧場の中には、白と黒の模様の入ったホルスタイン種の数十頭の牛が牧草を食べている光景があった。

さらに愛車を進めて行くと、下の写真の様な、大変珍しい木のハルニレ植物の群生地が見えてくる。

戦場ヶ原の一角にあるハルニレの群生地

車窓からごらんのようなハルニレ植物の林見ながら進んで行くと、元来た国道120号に突き当たり、中禅寺湖方面に走行して行く。

車窓の真ん前には男体山(標高2484m)が見え、右側には戦場ヶ原の平原が広がっている。

すると、道路沿いに三本松園地・標高1395mと書かれた標識があり、私どもも立ち寄ることにして、広々とした駐車場に入って行く。

標高1395mの戦場ケ原にある三本松園地

三本松は30年ほど前には、ひときわ目立った3本の松があったようであるが、今は枯れてその面影はなく名前だけが残っている。 湯ノ湖と中禅寺湖の中間に位置し、戦場ヶ原の中央にあたり、奥日光への交通の要所にもなっている。

三本松園地には、道路を挟んで、公園や茶店・レストラン・お土産店などの施設と、戦場ヶ原展望台が分かれて造られている。

道路北側の公園には、男体山ビューポイントの石庭がある。そこには標高1394mと道路脇の標高よりも、なぜが1m低い数字が表示されている。

戦場ヶ原からの男体山(標高2484m)

道路を横断して進んで行くと、広々とした戦場ヶ原や、周囲の山々が眺望できる展望台がある。

この展望台から、戦場ヶ原の眺望は抜群で、広々とした戦場ヶ原が一望できる。

しかし、ここから見る戦場ヶ原は、湿原というよりも平原に見えてくる。

尾瀬のように湿原の上に木道の遊歩道があり、木道の下はぬかるんだ湿地帯の光景を想像していたが、展望台から見る限り、湿地帯というよりも草原で、広大な平原という感じである。

展望台より戦場ヶ原を望む

戦場ヶ原は、標高1400mの高地に広がる400haの湿原で、周囲には男体山をはじめ、山王帽子山や三岳などに囲まれ、上流側には湯ノ湖が、下流側には中禅寺湖があり、戦場ヶ原を国道120号が縦断している。

戦場ケ原は約2万年程前に、日光火山群の噴火によって、せき止められた湖であったが、その後の土砂の流入や男体山の噴火による軽石流などの流入により、現在の湿原の姿に変わったと云へられている。

展望台からの日光国立公園 「戦場ヶ原」を望む

戦場ケ原は、2005年11月 上流にある湯ノ湖や、そこから流れてくる湯川、下流側にある小田代ケ原と共に、奥日光の湿原としてラムサール条約に登録されている。

広々とした戦場ケ原と周辺の山稜

戦場ケ原は、本州屈指の寒冷地としても有名で、地元の観測によると最低気温はしばしば-20度以下となり、-30度近い気温も観測されている。、

戦場ヶ原展望台近くには白樺などの樹木も生えている。

国道120号の北側は、公園や牧場、農園などに開拓されている光景が見られ、公園近くで、白樺の側に咲いていたルピナスを見かける。

戦場ヶ原三本松園地の近くに咲いていたルピナス。

ニッコウキスゲ(別名ゼンテイカ)日光周辺や信州などの高原でよく見かける。朝方に開花、夕方にはしぼんでしまう一日花。

標高1395mの標識あり、戦場ヶ原を縦断している国道120号。

三本松園地や戦場ヶ原・男体山などの展望を楽しんだ後、駐車場に戻り、国道120号を中禅寺湖方面に向かって行く。

しばらく走行すると真っ直ぐで平坦な道路から、カーブの多い下り坂の道路に変わってくる。

眼下には中禅寺湖が見え、小さな橋も見えて来る。

橋の上には数人の方が見え、橋上からの眺望を楽しんでいる。

何だろうと思い、愛車を止めて行ってみると、眼下には川幅10mぐらいの湯川が、川底に広がっている急傾斜の岩壁を、真っ白な泡をたてながら中禅寺湖方面に流れている。

女性的な美しい川の光景と、周辺にある緑の光景がうまく調和して、独特の景観を作り出している。

川の側には、遊歩道が沿って整備されている様で、私たちも早速カメラを持って出かけて行く。

国道120号の橋上から竜頭の滝を見る人たちと後方の男体山(標高2484m)

国道120号の橋上からの竜頭の滝、下流側に見えるのは中禅寺湖

湯ノ湖から流れでた湯川が、戦場ヶ原を流れ、竜頭の滝(りゅうずのたき)となって中禅寺湖に注いでいる。

竜頭の滝は、奥日光三名瀑(華厳の滝・湯滝・竜頭の滝)のひとつで、男体山の噴火によって出来た溶岩の上を幅10m、長さ210mにわたって白い飛末をあげて、帯状に流れ落ちている滝である。

滝壷は近くの大きな岩によって二分され、その様子が竜の頭に似ていることから、この名がついたといわれている。

戦場ヶ原を流れてきた湯川が幅10m長さ210m、急傾斜の溶岩上を流れ落ちる竜頭の滝

この滝ほど変わった滝はないと私は思った。

最初は急傾斜の川だと思っていたところ、この滝の案内板を見ると、長さ210mも続く滝だと明記されている。

急傾斜地にあるデコボコの川底溶岩壁に、川が流れ、白い泡をたてながら流れ落ちるユニークさ。

滝のイメージからかけ離れた滝で、このような滝が存在することも知らなかった。

滝の全体のイメージから、ソフトで女性的な優しさを感じさしてくれる。

所々で急傾斜の角度や川底の岩壁が変わり、独特の流れをつくっている竜頭の滝

小さな滝壺の様な水溜まりや、だんだん畑の様に出来た岩壁を流れ落ちる竜頭の滝

210mの滝に沿って出来た遊歩道からの滝見学に訪れた人達

滝に沿って出来た遊歩道を、下って行くと、一番下の部分に、名前の由来になっている、中央に大きな岩があり、二つに分かれて流下する滝があった。

ここには茶店が建てられ、店の中からも滝見学が出来るように造られている。

四季を通じて人気があり、特に春や秋の花や紅葉のシーズには多くの人が訪れているようである。

竜頭の滝の名の由来になった滝、大きな岩に挟まれ二つに分かれて流下する竜頭の滝

茶店から見る二つに分かれて流下する竜頭の滝

私が訪れた時には、店は閉店していたが、店内で飲食しながら滝見物するのも楽しそうである。

私たちは、滝見学を終え、210m下ってきた元来た遊歩道を登って行った。

15分ほどで愛車に戻ると、直ぐに国道120号を中禅寺湖方面に走行して行く。

初めて訪れた奥日光、ここには、大自然の魅力を感じさしてくれる要素が満ち溢れている。

特に夏の避暑地や紅葉のシーズンは、最高の場所で多くの人達で賑わうように思える。

ただ、今日の天候が晴れているが、男体山や中禅寺湖が霞んで見えているのが残念である。

下界は梅雨時で蒸し暑い気候になっているが、ここ奥日光は、標高1500m前後の高原に属し、カラッとした空気が、私たちに今日一日の新たな活力をくれている。

今朝は、早くから目覚め、朝食後に湯ノ湖周辺の散策を終えて、愛車エステイマで国道120号を、標高差100m程下って所にある戦場ヶ原に向かって行く。

車窓の左前方には、富士山の様な美しい男体山が姿を現しているが、逆光と初夏の霞で少し見えにくいのが残念である。

愛車は戦場ケ原を左右に分断するように出来た国道120号を真っ直ぐに進んで行く。

戦場ヶ原を左右に分断するように造られている国道120号

戦場ヶ原(せんじょうがはら)は、日光市の日光国立公園内にある湿原で,湯川(湯滝の下流)が男体山の噴火で堰き止められた堰止湖であったのが、堆積によって湿原化したものである。

どうして戦場ケ原の名がついたのか! 昔、大きな戦争でもあった古戦場の跡かと思っていたところ、 由来については、 「戦場ヶ原神戦譚」というものがあって、

それによると

「アカギの神(赤城山)とニッコウの神(二荒山(男体山))が、それぞれ大ムカデ(赤城山)と大蛇(男体山)に化けて戦った戦場であるという伝説に基づくものらしく、この伝説で勝ったのは、ニッコウの神(男体山)である」

という伝説から戦場ヶ原と呼ばれている。

国道120号から見る左右の景観が違っている。

左側(北)は人の手が入っている様に思えるが、右側(南)は手つかずの自然のままのままで、広大な平原が見えている。

国道120号を走行して戦場ケ原に入ると、すぐに三差路があり、標識に「左 林道奥鬼怒線」と書かれている。 少し行ってみることにした。

この地域も奥日光の自然を残した国有林で、一面が雑木の林とクマザサに覆われている。 そのまま愛車を進めて行くと「光徳園地」と書かれた看板が見え、周辺に芝生広場や広い駐車場が造られている。

さらにその奥には「光徳牧場」の看板も見え、そのまま進んで行く。

広い牧場の中には、白と黒の模様の入ったホルスタイン種の数十頭の牛が牧草を食べている光景があった。

さらに愛車を進めて行くと、下の写真の様な、大変珍しい木のハルニレ植物の群生地が見えてくる。

戦場ヶ原の一角にあるハルニレの群生地

車窓からごらんのようなハルニレ植物の林見ながら進んで行くと、元来た国道120号に突き当たり、中禅寺湖方面に走行して行く。

車窓の真ん前には男体山(標高2484m)が見え、右側には戦場ヶ原の平原が広がっている。

すると、道路沿いに三本松園地・標高1395mと書かれた標識があり、私どもも立ち寄ることにして、広々とした駐車場に入って行く。

標高1395mの戦場ケ原にある三本松園地

三本松は30年ほど前には、ひときわ目立った3本の松があったようであるが、今は枯れてその面影はなく名前だけが残っている。 湯ノ湖と中禅寺湖の中間に位置し、戦場ヶ原の中央にあたり、奥日光への交通の要所にもなっている。

三本松園地には、道路を挟んで、公園や茶店・レストラン・お土産店などの施設と、戦場ヶ原展望台が分かれて造られている。

道路北側の公園には、男体山ビューポイントの石庭がある。そこには標高1394mと道路脇の標高よりも、なぜが1m低い数字が表示されている。

戦場ヶ原からの男体山(標高2484m)

道路を横断して進んで行くと、広々とした戦場ヶ原や、周囲の山々が眺望できる展望台がある。

この展望台から、戦場ヶ原の眺望は抜群で、広々とした戦場ヶ原が一望できる。

しかし、ここから見る戦場ヶ原は、湿原というよりも平原に見えてくる。

尾瀬のように湿原の上に木道の遊歩道があり、木道の下はぬかるんだ湿地帯の光景を想像していたが、展望台から見る限り、湿地帯というよりも草原で、広大な平原という感じである。

展望台より戦場ヶ原を望む

戦場ヶ原は、標高1400mの高地に広がる400haの湿原で、周囲には男体山をはじめ、山王帽子山や三岳などに囲まれ、上流側には湯ノ湖が、下流側には中禅寺湖があり、戦場ヶ原を国道120号が縦断している。

戦場ケ原は約2万年程前に、日光火山群の噴火によって、せき止められた湖であったが、その後の土砂の流入や男体山の噴火による軽石流などの流入により、現在の湿原の姿に変わったと云へられている。

展望台からの日光国立公園 「戦場ヶ原」を望む

戦場ケ原は、2005年11月 上流にある湯ノ湖や、そこから流れてくる湯川、下流側にある小田代ケ原と共に、奥日光の湿原としてラムサール条約に登録されている。

広々とした戦場ケ原と周辺の山稜

戦場ケ原は、本州屈指の寒冷地としても有名で、地元の観測によると最低気温はしばしば-20度以下となり、-30度近い気温も観測されている。、

戦場ヶ原展望台近くには白樺などの樹木も生えている。

国道120号の北側は、公園や牧場、農園などに開拓されている光景が見られ、公園近くで、白樺の側に咲いていたルピナスを見かける。

戦場ヶ原三本松園地の近くに咲いていたルピナス。

ニッコウキスゲ(別名ゼンテイカ)日光周辺や信州などの高原でよく見かける。朝方に開花、夕方にはしぼんでしまう一日花。

標高1395mの標識あり、戦場ヶ原を縦断している国道120号。

三本松園地や戦場ヶ原・男体山などの展望を楽しんだ後、駐車場に戻り、国道120号を中禅寺湖方面に向かって行く。

しばらく走行すると真っ直ぐで平坦な道路から、カーブの多い下り坂の道路に変わってくる。

眼下には中禅寺湖が見え、小さな橋も見えて来る。

橋の上には数人の方が見え、橋上からの眺望を楽しんでいる。

何だろうと思い、愛車を止めて行ってみると、眼下には川幅10mぐらいの湯川が、川底に広がっている急傾斜の岩壁を、真っ白な泡をたてながら中禅寺湖方面に流れている。

女性的な美しい川の光景と、周辺にある緑の光景がうまく調和して、独特の景観を作り出している。

川の側には、遊歩道が沿って整備されている様で、私たちも早速カメラを持って出かけて行く。

国道120号の橋上から竜頭の滝を見る人たちと後方の男体山(標高2484m)

国道120号の橋上からの竜頭の滝、下流側に見えるのは中禅寺湖

湯ノ湖から流れでた湯川が、戦場ヶ原を流れ、竜頭の滝(りゅうずのたき)となって中禅寺湖に注いでいる。

竜頭の滝は、奥日光三名瀑(華厳の滝・湯滝・竜頭の滝)のひとつで、男体山の噴火によって出来た溶岩の上を幅10m、長さ210mにわたって白い飛末をあげて、帯状に流れ落ちている滝である。

滝壷は近くの大きな岩によって二分され、その様子が竜の頭に似ていることから、この名がついたといわれている。

戦場ヶ原を流れてきた湯川が幅10m長さ210m、急傾斜の溶岩上を流れ落ちる竜頭の滝

この滝ほど変わった滝はないと私は思った。

最初は急傾斜の川だと思っていたところ、この滝の案内板を見ると、長さ210mも続く滝だと明記されている。

急傾斜地にあるデコボコの川底溶岩壁に、川が流れ、白い泡をたてながら流れ落ちるユニークさ。

滝のイメージからかけ離れた滝で、このような滝が存在することも知らなかった。

滝の全体のイメージから、ソフトで女性的な優しさを感じさしてくれる。

所々で急傾斜の角度や川底の岩壁が変わり、独特の流れをつくっている竜頭の滝

小さな滝壺の様な水溜まりや、だんだん畑の様に出来た岩壁を流れ落ちる竜頭の滝

210mの滝に沿って出来た遊歩道からの滝見学に訪れた人達

滝に沿って出来た遊歩道を、下って行くと、一番下の部分に、名前の由来になっている、中央に大きな岩があり、二つに分かれて流下する滝があった。

ここには茶店が建てられ、店の中からも滝見学が出来るように造られている。

四季を通じて人気があり、特に春や秋の花や紅葉のシーズには多くの人が訪れているようである。

竜頭の滝の名の由来になった滝、大きな岩に挟まれ二つに分かれて流下する竜頭の滝

茶店から見る二つに分かれて流下する竜頭の滝

私が訪れた時には、店は閉店していたが、店内で飲食しながら滝見物するのも楽しそうである。

私たちは、滝見学を終え、210m下ってきた元来た遊歩道を登って行った。

15分ほどで愛車に戻ると、直ぐに国道120号を中禅寺湖方面に走行して行く。

初めて訪れた奥日光、ここには、大自然の魅力を感じさしてくれる要素が満ち溢れている。

特に夏の避暑地や紅葉のシーズンは、最高の場所で多くの人達で賑わうように思える。

ただ、今日の天候が晴れているが、男体山や中禅寺湖が霞んで見えているのが残念である。