日頃感じたこと、思ったこと事などを書きとめておきます。

野のアザミ

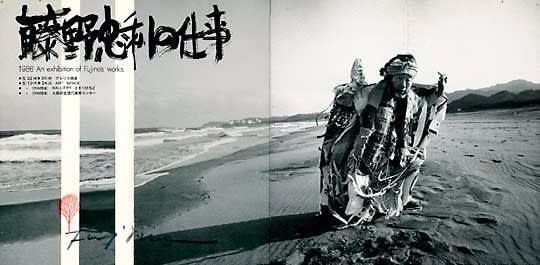

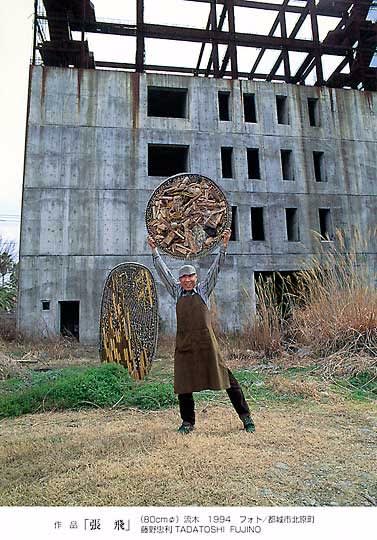

宮崎の具体美術=藤野忠利さん逝く

ガーン!

宮崎で「具体美術」を発信し続けた藤野忠利さんが亡くなった。そのことを知ったのはフルムーンの日。昼時分、雨の中を郵便屋さんが郵便物を届けにきた。しかし、郵便受けは外。雨が降るのでそのままにしておいた。夕方、郵便物を見て、ガーン!。

「藤野忠利の仕事」展の案内ハガキだったが、その案内に逝去の報告が記載されていたのだ。実は数日前に気になり、娘さんに電話したばかりだった。入院されているのを知っていたので、近いうちに見舞いに行こうと思っていたが、ずるずると日延べしていた。

私:気になっているのだけど、 どうされていますか? どこに入院されてますか?

応え:○○病院、今、会えないところにいってます。

というようなやり取り。家族しか会えないほど、症状が思わしくないのだと理解してしまった。

案内ハガキのプロフィールにはこうある。

1936年 宮崎市生まれ。宮崎大宮高校卒、立命館大学経済学部卒

1961年 宮崎交通入社、企画宣伝課

1973年 現代っ子センター創立

1999年 現代っ子ミュージアム創立

2018年 12月「GUTAI FACES」刊行(鉱脈社)

白髪一雄氏に師事。1965年から1972年具体解散まで出品

1936年 宮崎市生まれ。宮崎大宮高校卒、立命館大学経済学部卒

1961年 宮崎交通入社、企画宣伝課

1973年 現代っ子センター創立

1999年 現代っ子ミュージアム創立

2018年 12月「GUTAI FACES」刊行(鉱脈社)

白髪一雄氏に師事。1965年から1972年具体解散まで出品

私にとっては、とても大切な人だった。初めての出会いは、現代っ子センター創立からまもなくの頃。多分、新聞記事か何かで知ったのだろうが、センターを訪ねた。現在の場所とは違い、橘通に近い木造の2階だったように思う。記憶の底をたどれば、そこには金色の鯉のぼりがかけてあった。それも金ピカではなく、“いぶし銀”ならぬ“いぶし金”の鯉のぼりだったように思う。

それから幾年かたち、藤野さんの展示会パンフレットやハガキ等を作成する機会が何回かあった。そしてメール・アート。日本では嶋本昭三氏が、機関誌「具体」を送付したのが始まりとされているが、藤野さんから送られて来るメール・アートは、常識破りで型にはまらない自由なもので、郵便物そのものがアート作品だった。その幾つかが手元に残っているが、そこには、「どこにもないものをつくれ」をモットーとした具体美術の精神そのものが詰まっていた。

ある時、祖母山に行こうという話が舞い込んだ。登山から遠ざかっていた時期だったが、聞けばレディース山岳会主催という。それなら少しは大丈夫かと思い、二人して参加した。出発は午前3時。朝方に登山口を出発。ゆっくり歩くのだろうと思っていたら、参加者みなハイペース。女性と思っていたのが大間違いだった。私の方はどうにか付いて行けたが、藤野さんは途中から遅れぎみとなった。足を痛めていた。それでもどうにか祖母山登頂に成功。その後、障子岳、親父山を経て、四季見原へ。足もとにはフワフワ感じるほどの落ち葉が積もり、見上げればこの上ないほどの紅葉だった。この時の登山は、お互い忘れ難いものとなり、時々話題にのぼった。祖母山登山を共有できたことはこの上ない。

私が住まいを増築した時や、田舎町にギャラリーを建てた時には、作品を持って駆けつけてくれた。それらの作品は、チューブから出された絵の具で直接描かれたもので、ギャラリーには当時モチーフとされていた「大入」と題された作品のひとつをいただいた。その「大入」は、それ以来ギャラリーの守り神となっている。

そのような関係だったので、亡くなったと知った時は、とてもショックだった。案内の「藤野忠利の仕事」展が開かれている現代っ子ミュージアムへは、気持ちを抑えながら出かけた。挨拶をすませ、作品が展示してある2階へ。そこには、昨年末に県立美術館で開催予定だったという新作たちが掛けられていた。厚手の麻布を自由な形にカッティングされ、様々に色付けされた作品は、ここ2、3年のものより立体化しつつあるようであり、新たな展開が試みられているようだった。存命であれば、それこそ次なる展開を目にすることができたと思うのだが…。加えて、展示されていた在りし日の姿の前には、出版されたばかりの著作『GUTAI FACES』が供えられていた。病床でも編集を続けられたという。そこには、常識にとらわれずどこにもない作品をつくり出してきた「具体」の面々が掲載されていた。藤野さんの最後の大仕事だったように思う。ご冥福を祈りたい。

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

弥勒祐徳100歳展

いつだったか、友人が言った。「神楽に出かけたら、弥勒さんが絵を描いていた。舞い手に神が降りるはずだけど、降りていたのは弥勒さんの上だった」。

そう、この人には本当に降りているのかもしれないと思うときがある。私の小さなギャラリーでも、3度程展示会を開いてもらった。展示会の前に自宅そばの「弥勒美術館」に足を運び、絵を選び車で運んだ。小さなギャラリーなので100号ほどの大きい作品が3枚、50号が1〜2枚、10号が10枚から15枚ほどでいっぱいになった。

今回宮崎県美術館県民ギャラリーで開かれた100歳展は、案内パンフでは100展以上とあった。それもほとんど100号以上のもの。2枚続きのものもあれば3枚続き、あるいはもっと大きなものもあった。展示会には多くの人が関わり、大変な作業がだったと思うが、たくさんの方が観に来られていた。

水彩の時代、蛾の時代、寒川の時代、祭、女、神楽、花と風景、桜、太陽などとテーマごとに分けて展示してあった。昨今、テーマでよく知られているのは神楽や桜、太陽といったところだろうか。ある程度観ているつもりであったが、蛾の時代、女、を観るのは初めてのこともあり、蛾と女が強く印象に残った。写真を紹介できればいいのだが、そこは無理。断りを頂いて撮影したギャラリー風景のみだ。蛾の時代のキャプションには次のようにあった。

絵を描いて27年。夜になると夏から秋にかけて灯に飛んでくる蛾、その蛾は見事な模様の美しさである。また、異様の美しさである。また異様な眼は不思議な旋律を感じる。

そう!、蛾は本当に異様な美しさだ。怪し気な美しさを秘めている。それを追求された頃の絵は、最近の絵から想像できない程、絵の具は荒めのキャンバス(あるいは麻袋か)に厚くもられていたが、不思議と厭味はなく、どこかクレーの絵に近いものを感じた。特に「群蝶」と題された絵は、その思いが強かった。

蛾の時代

女

寒川の時代が、弥勒絵画の根底にあるのではないかという見方が多いが、そうなのだろうと思う。寒川は、西都市山間部にあった集落だ。1989年に住民が離村し廃村となった。私も二度ほど村を訪ねたことがある。一度目は廃村になる前。この時は訪ねたというより、バイクで山間部を走っていて小さな集落に出くわしたと言った方が正確だ。多分、廃村寸前だったのだろう、二人の方が道ばたで西都原古墳祭りに使うというワラ靴を編んでおられた。2度目は廃村になってから。寒川よりもっと奥に行った帰り。床が抜け落ちた家屋は植物に呑み込まれそうで、人の気配は無く、やはりどこか寂し気だった記憶がある。

弥勒さんの絵に思うのは、自然に対する畏敬だ。寒川集落に象徴されるように、旧来から続いてきた山村集落や農村集落は、戦後の消費文化の到来以来急激に姿を変えてきた。特にグローバリスム時代になると、変化というより崩壊に近くなってきた。「今だけ、金だけ、自分だけ」の世界とは対局にある「地域」が持つ豊かな世界が描かれている。そこでは人と人がつながり、世代と世代がつながり、自然とつながり、はては人と動物がつながり、植物とつながっている。失われ行く世界への郷愁ではなく、人が本来失ってはならない世界なのだ。

「西都原の太陽」の前の弥勒さん、その後ろには奥様の肖像画

ところでもうひとつ気になった「女」。美人としてではなく、性(さが)としての女性。特に印象に残ったのが10号程の作品の中のひとつ。それは、どこか早稲田小劇場で名を馳せた女優・白石加代子さんが演じる女性そのものであった。生き物としての女性の本質を見抜かれていたのだろうか。

100点を超える作品を観るのは疲れる。もう少し絞っても良かった気がするが、今回は100歳という人生の大きな節目を迎え、画業を振り返る記念の展示会だ。会場出口には、99歳で描き上げたという100号の大作「西都原の太陽」がかけられ、その前で、本人がTVのインタビューを受けられていた。それにしても、その横にかけられていた奥さまの肖像画は、比べようもなく気高く見えた。この人あっての「弥勒祐徳」だったのかもしれない。

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

幸子と千盡展

佐藤幸子「野の花のために」

宮崎神宮に至る県道に一の鳥居がある。銅板葺きの大きな鳥居だ。そのすぐ近くに小さなギャラリーがあり、何度か足を運んだことがある。今はもうないが、名前はギャラリーバード。そこを主宰されていた幸子さんと千盡さんの二人展を、わがギャラリーでやることになった。二人は、かつてジャズハウスも経営されていた。宮崎市周辺の方なら、その名前に聞き覚えがあるかもしれない。ジャズハウスアミーゴだ。結構広いジャズハウスで、バンバン音がなっていたように思う。しかし、私の記憶に焼き付いているのは、その音より床にごろんところがっていた木彫の方だ。どこか波長が合うところがあったのかもしれない。

佐藤千盡「老人と海と空」

それから数十年・・・。幸子さんは喜寿、千盡さんは傘寿という歳になっていた。その二人が日頃積み重ねられてきた作品を観る機会があった。どこだったか定かでないが、幸子さんの陶器に接したのが最初だったように思う。「力」を感じた。はち切れんばかりの命のパワーだ。それは、油彩画を観た時にも感じた。花なら花の命を爆発させていた。

そのパワーに対して、千盡さん木彫は、静かに緊張感を持ってそこにあり、何かを語っていた。油彩画も然りだ。淡々と静かなリズムを奏でていた。ひとつの別世界がそこにあるようだった。

この二人の作品、やはりみる人は視ていた。池田満寿夫氏。画家であり版画家であり彫刻家であり・・・・。様々な分野で活躍した人だ。その池田満寿夫氏が幸子さんの陶器や油彩画を認めていた。そして宇佐美圭司氏。人型を組み合わせた作品や最初にレーザー光線を用いた作品などで知られる現代美術作家だ。その宇佐美圭司氏が千盡さんの油彩画を評価していた。そのようなことも思いおこしながら、年明けからの「幸子と千盡展」を楽しみに待ちたい。

◎新春「幸子と千盡展」

・2019年1月6日(日)〜14日(月)

・ギャラリー野の苑(宮崎市佐土原町)

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

葛飾北斎『諸国瀧廻り 美濃ノ国 養老の滝』

中央やや左寄りにまっすぐに流れ落ちる瀧。ドウドウと流れ落ちた水は、瀧壺でしぶきとなって四方へ飛び散っている。それはまるで真珠のようにまん丸である。そして瀧壷から溢れ出た水は勢いよく波打ち、左下へ流れ下っている。

ドウドウと流れ落ちる瀧の姿に見入ってしまう。やはり見事というしかない。瀧の近くに行けば、人はそばまで行って瀧を眺めてみたい。この絵の真ん中下でばっちょ笠をかぶり、瀧を見上げているのは、この絵に見入る私であり、あなたに違いない。

印象的な瀧の絵だが、しばし見ていて分からないところがひとつ。真ん中には丸いばっちょ笠が二つ見えるが、左の笠の主がよく分からない。薬売りが荷物を背にして休んでいる姿にも見えるがはたしてどうか・・・。右下では小屋掛けの下に三人の人物が見える。右に二人、左に一人だ。左の人物は、蓑をまとった後ろ姿に見える。きっと、どこから来たとか、あそこは良かったとか話が弾んでいるのだろう。

この浮世絵、「国宝、日本の美をめぐる 東京国立博物館名品展」(大分県立美術館)でのもの。私的使⽤に限り撮影可と掲示してあったので、係員にブログ掲載も可かと尋ね、「いいですよ!」ということで掲載した次第。ほとんどの展示会が撮影不可の中、なんともうれしい返事だった。他の展示会でも、可能な限りこうあって欲しいと思う。

この展示会、名前に違わず素晴らしい名品ぞろいだった。浮世絵では、歌麿や広重、写楽があり、若冲の屏風絵や応挙の写生帖もあった。他に印象に残っているものは、大きな銅鐸や国宝の地獄草紙など。見逃した人は残念至極だ・・・。

◎以下は『諸国瀧廻り 美濃ノ国 養老の滝』キャプションの一部。

諸国瀧廻り 美濃ノ国 養老の滝

葛飾北斎(1760-1849)

1833(天保4)年

大判錦絵

諸国の瀧を描いた全8図シリーズの一図。「富嶽三十六景」が完結した頃、同じ版元の西村屋与八(永寿堂)から出版された。養老の瀧は、岐阜県養老郡養老町にある落差32メートルの瀧。貧しいキコリが瀧の水を父に飲ませたところ、水が酒になったという伝説がある。水が流れ落ちる姿を、あえて垂直の柱のように硬質に描き、直下飛瀑する水勢の凄まじさを強く印象付けている。

葛飾北斎(1760-1849)

1833(天保4)年

大判錦絵

諸国の瀧を描いた全8図シリーズの一図。「富嶽三十六景」が完結した頃、同じ版元の西村屋与八(永寿堂)から出版された。養老の瀧は、岐阜県養老郡養老町にある落差32メートルの瀧。貧しいキコリが瀧の水を父に飲ませたところ、水が酒になったという伝説がある。水が流れ落ちる姿を、あえて垂直の柱のように硬質に描き、直下飛瀑する水勢の凄まじさを強く印象付けている。

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

アニッシュ カプーア IN 別府

『Sky Mirror』と名付けられた作品を見たくて別府公園へ出かけた。別府市役所のすぐ南側にある手入れの行き届いた広々した公園だ。大きな松が何本もあり、印象的だ。足を進めると、松の幹の間に丸いMirrorが見え隠れしてきた。広くて大きな広場の一角に目指す作品があった。青空の中に白い雲が刻々と動いている。

すぐ隣りに係員の女性。パフレットをいただき、Mirroの後ろにも回ってみた。後ろもなかなかおもしろい。前から後ろから写真を何枚か撮り、正面に立ってみた。すると鏡面を見ているのに、異次元があるような不思議な感覚。鏡面に写っているのはただの白い雲のはずなのに、白い雲が沸き立っているように見えた。

カプーアの作品は、「霧島アートの森」にもコレクションされている。こちらは『無題』。直径約2m程の、つや消しの青い円の前に立つと、距離感がなくなり、なんだか異空間にいるような感覚を覚える。そのような感覚を覚えさせるのがカプーアの作品なのだろう。別府公園の『Sky Mirror』に写る青空や雲は、遠くから見ていると単に動く青空を写しているだけだったが、真正面に立つと、雲が湧き立つような異空間が出現し、実際にはそこにはないのに在るように覚えてしまうのだ。パンフレットを読むと、イヴ・クラインの影響も感じさせるとある。クラインの『青いビーナス』を観たとき何か深いものを感じたが、その感覚に通じるところがカプーアの作品にもあるのだろう。ただ、カプーアの作品は、とても大きくてシンプルな形のものが多い。

今回、別府公園には、Mirrorの他に仮設パビリオンが2つ用意されている。ひとつは『Volid Pavilion』であり、もうひとつは『コンセプト・オブ・ハピネス』と名付けられている。『Volid Pavilion』の方は、最初に裏から観てと言われ、その後正面扉から中に入り作品を見た。裏からは黒い円の中が無限のようでもあり、正面側からは正面に真っ黒な平面。と思っていたら、横に動いてみるととても大きな球が現れた・・・。『コンセプト・オブ・ハピネス』の方は、身体の内側や大地のマグマ活動を想像させると説明されたが、私的には身体内部の方を強く感じた。幾つかの作品のうち、ひとつは牛の頭のようでもあり、ブニュエルとダリの映画「アンダルシアの犬」に出てきたピアノの上のロバの頭部のようでもあった・・・。

好き嫌いで言えば、『Volid Pavilion』の方が好きで、『コンセプト・オブ・ハピネス』の方は少し拒絶感があった。

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

現代美術作家・堀尾貞治さん逝く

11月3日のことと聞いた。大好きな作家のひとりだった。何事も飾らず、ひょうひょうと描き続け造り続ける姿は忘れることができない。身の回りにあるモノは、何でも作品の材料となった。その場にあるモノと状況で次々に新しい作品が生まれていった。ある時は木片、ある時は石ころ、ある時はボンドなどなど。この人にかかれば、時間も空間も自由自在だった。

初めてこの人のことを知ったのは、ずっと以前のこと。宮崎市内で行われたパフォーマンスの時だ。白い壁に太い針金がくねり、その先端に一個の電球が取付けられた。そして灯りがともった。針金は電気のコードだったのだろうが、みるみる作品ができ上がっていくのは、見ていて気持ちよかった。そしてその時、氏から参加者へ思わぬプレゼント。それぞれの似顔絵がプレゼントされたのだ。A3程の西洋紙にクレパスでさっと描かれたものなのに、その人その人の本質が見抜かれていた。もちろん私も描いてもらった。

今、私の作業場の本棚に、黒い背表紙の「堀尾貞治80年代の記録」という本がある。その表紙をめくると、一枚の絵が貼付けてある。印刷ではなく、一枚一枚描かれたものだ。氏の行為の痕跡である。こういう風に、何事にも束縛されず自由であるといい。そういう意味では、氏は人生の先導役だったのかもしれない。この絵をここに載せて、氏の冥福を祈りたい。堀尾さん、ありがとう!

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

「文明キャベツ」展

「文明キャベツ」展の看板と案内チラシ

先頃、高鍋美術館(宮崎県)で開かれている「文明キャベツ」展・作家によるギャラリートークに出かけた。作家は96歳の現代美術家・齋藤秀三郎氏。「九州派」という言葉につられ、楽しみに出かけた。「九州派」の作品に接するのは初めてのことだ。といっても、氏が現在「九州派」ということではなく、かつて「九州派」に所属していたということだ。「九州派」はずっと以前、福岡を中心に活動した団体だ。解散してもう約50年だ。案内チラシには「初期に『九州派』や『グループ西日本』に所属し、前衛的作品を発表」とある。

結論から先に述べれば、メッセージ制のあるとても分かりやすい作品群だった。

作品展は、キャベツを使った作品群と、既に故人となった家族やクラスメートたちの魂の供養という2つの作品群から構成されていた。代表的作品は、案内チラシに掲載されているキャベツの銅版画のようだ。メゾチントという技法を使って表現されている。まっ二つに切られたキャベツからは、様々なコードがのぞいている。二つに切られたキャベツは「脳」のようにも見えるが、そうだとすれば、様々なコードは脳を侵しつつあるか、あるいは既に脳を侵した現代文明か・・・。

立体作品もそのように見えた。キャベツそのものから石膏どりされ、二つに割られてコードが埋め込まれていたり、白や黄や赤に「色付け」され「C-4」などと記号が付けられていた。記号は、総背番号制みたいなものと理解すれば分かりやすいようだ。トークを聞いて理解したが、「色」も記号と同じく「生」を侵すものとして表現されているようだった。立体作品は、ほとんどが机の高さに配置され、上から覗き込むようにつくられていた。そう、様々に加工がされた脳を覗く感じだ。ひときわ大きな枠組みの中のキャベツもあったが、大枠は重大事故を起こした福島第一原発が表現されているようであったが、これは説明がなければ何か分からなかった。ただ、どの作品も、ますますスピードを増して「生」から遠ざかる現代文明を鋭く問う作品と見受けた。キャベツについて、氏は「キャベツは作品の中でいろんな役回りをしてくれました。現代文明を生みだす脳であったり、文明に曝された内蔵であったり、または、抽象的「命」であったりしました。」と述べている。

もうひとつは、供養の表現の空間だった。壁に掛けられた四角の灯籠には、正面に亡くなった家族やクラスメートの顔が描かれ、横には名前と亡くなった日付や年令が書かれていた(と思う)。そして、少し暗めの会場内には心臓の擬音が響き、嫌がうえでも「死」について向き合わさせられた。四角の灯籠は、鹿児島県や宮崎県南西部で、旧暦六月に神社等で行われる「六月灯」を思わせたのは、氏が宮崎県三股町(当時三股村)で小学校時代を過ごしたことによるものか・・・。灯籠に描かれた人たちは、氏にとってとても大切で、かけがえのない人たちだったはずだ。

ギャラリートークの齋藤秀三郎氏

休憩室でのビデオ画面より

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

うつわと家具展

木屋工房のテーブルと椅子

同ロッキングチェア

陶工房・彩の練り込みの器

同コーヒーカップ

同ロッキングチェア

陶工房・彩の練り込みの器

同コーヒーカップ

陶工房・彩の日用雑器と木屋工房の木工家具

ギャラリー 野の苑

木屋工房の久しぶりに家具を視た。“見た”ではなく“視た”だ。綾町で開かれる工芸展等では毎年見ているのだが、その仕事ぶりをじっくり見るのは、何年ぶりなのだろうか。

丸いテーブルと椅子が気に入った。ここに座り、本を広げて読書したり、パソコンを前に書き物をしたり、あるいは友人に長電話をしてみたり・・・。座ってみてそう思った。一代きりの家具ではない。次の世代にも引継がれていく家具だ。最近は家も家具も消耗品のように2、30年したらもうおしまいというようなものが多くなったが、これは違う。定番のロッキングチェアもいい。デザインは何年も変わっていないが、全く飽きがこない。相変わらずいい仕事ぶりだ。これに座ってゆっくり揺れながら本を読んだり、考え事をしたり・・・。と言いたいところだが、、私はきっと、その横に寝そべって本でも読んでいるだろう。

陶工房・彩の器も丁寧な仕事だ。技法は「練り込み」。色や濃さの違う粘土を貼り合わせたりしてつくる陶芸技法のひとつだ。「手間がかかるでしょう?」と尋ねると、「そうでもないです」の応え。でも出来上がった作品は、手間ひまかけてつくられたことをうかがわせる。この人のつくる器は、陶器でもなく、磁器でもないというような感じだ。“半磁器”という言葉の方がぴったりするかもしれない。やさしさを感じさせる清潔感があり、都会的でもあり、現代的でもある。すっと以前、コーヒーカップを求めたことがあるが今も気に入って使っている。今回目にとまったのは、コントラストが強く、少し大きく深めのうつわ。その縁は、コンパスで引かれたような正円でなく、手が描いたゆったりとした円だ。コントラストの強い器だが、いつものやさしさを感じるのは、そのためだろう。

手づくりのものは、一見同じようでひとつひとつ違う。ひとつひとつに手のぬくもりが残っている。それが手づくり作品の魅力だ。

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

千幸祐和 家具とアート展

関屋和雄さんのテーブルや椅子

座卓の上で映える佐藤千盡と幸子さんの作品

表題の展示会に出かけた。この日、関西では台風21号が暴れ回っていたが、宮崎では少しの雨と風だけで済んだ。それも未明までのことだった。しかし台風21号は、1993年(平成5)の台風を思い起こさせた。今とは違う場所に住んでいたが、台風の最中、北隣の隣人から「瓦が浮いて波打っている!」と、急を告げる電話。だが、外は横なぐりの激しい風雨。その上波打っているという瓦は2階の屋根、そして夜だ。手だてができるはずもなく、ただ風雨がおさまるのを待つだけだった。そのうち、屋根の上でゴロゴロと瓦が落ちる音が数回・・・。

夜があけて、「ウフォー・・!」。カーポートの波板もどこかに飛んでいた。その波板は、飛ぶかもしれないと思い、あらかじめはずして菜園の中に重ね、その上にブロックを置いていた。しかし、ブロックごと無くなっていた。それ以上だったのは、前隣の屋根。下地の木材がむき出しなのだ。どこに飛んでいったかも分からなかった。私の車も悲惨だった。自宅裏に回ってみた。「オーッ!」、そこはまるで戦場。落ちてきた瓦で愛車のフロントガラスもリヤガラスも粉々で、後ろ座席に棟瓦が鎮座していた。

この年、宮崎では長い間ブルーシートが目についていた。

ところで、「千幸祐和 家具とアート展」だ。台風一過の青空とまではいかないが、まずまずの天気。ドライブを兼ねて20分程の距離。片側1車線の道路は少し曲がったり直線になったり。緩やかな上りにかかる手前から田舎道に入れば、すぐに会場の「ギャラリー二輪車」だ。孟宗竹が家屋の裏にいっぱいの古民家風家具製作工房だ。

ずっと以前からお互い知っていたという4人の展示会だ。この4人、40年の月日を経て、ビビビッと触れ合ったようだ。何だろうと思った「千幸祐和」は、それぞれの名前からとられていた。

彫刻と絵:ギャラリーバード・佐藤千盡

焼き物と絵: 同 ・幸子

寄木と絵:リトルクラフト・池田祐子

家具:ギャラリー二輪車・関屋和雄

焼き物と絵: 同 ・幸子

寄木と絵:リトルクラフト・池田祐子

家具:ギャラリー二輪車・関屋和雄

敷地入口にはたくさんの素材が積まれ、乾燥され、時を経てテーブルやイスになっていくのだろう。積まれた木口の様子がおもしろかったので写真におさめた。

家屋内は黒い梁や天井が印象的で、その中に自然素材を生かした家具が展示してあった。テーブル、椅子、座り机等々。技術に裏打ちされた作品は、きれいな上に丈夫そうだった。どれも肌触りが良く、自然の風合い100%の家具に関屋さんのこだわりを見た気がした。そのテーブルの上には、池田さんの寄木作品。母親が子どもに愛情を注ぐような、やさしさに溢れた作品だ。最終的な形になるために、多分何度も何度もデッサンがくり返された末の作品のように見えた。佐藤千盡さんの彫刻は、なめらか曲線が多く、なでてみたくなるような作品群だ。これもいい、あれもいいと思いたくなるような作品がいっぱいで、どれも緊張感溢れる作品だったが、どこか都会的でもあった。いつの日か、作者にひとつひとつ制作意図を聞いてみたい気もした。

力を感じたのは、佐藤幸子さんの作品。赤い花の絵を目にした時は、頭の中で思わず「オーッ!・・・」。赤い花は、スイートピーなのだそうだ。この人の作品は本当に力がある。すぐそばに展示してあった焼き物もすごい。角張った花器は、白地を背景に力強い青い線。そして、丸くて黒っぽい花器はどっしりと上部へと伸び、カボチャのようでもあり、釉薬もいい流れで小さな火山とでも表現できそうな作品だった。聞けば、この2つの作品は、故・池田満寿夫氏に賞をいただいたそうだ。何かの展示会に出品されたのだろうと思うが、一見の価値有りだ。

その後、少し歓談のあと工房を後にしたが、その帰り際工房の作業場を覗いてみた。仕上げ前の椅子が気になったからだ。向こうを向いて並んでいる椅子は、どこかアモイ像を思わせた。

池田祐子さんの寄木

佐藤千盡の彫刻

佐藤幸子さんの絵画

佐藤幸子さんの焼き物

やがてテーブルや椅子に出番を待つ

モアイ像のように並んだ仕上げ前の椅子

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

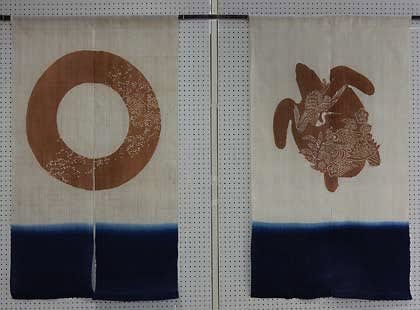

藍と柿渋作品展

隣町の「ギャラリーしんとみ」から誘われて、約2週間ほどの作品展をどうにか終えた。わが家からは車で10分もかからないほど近いのに、行政区が違うため、町についてはほとんど知らないも同然。しかし、毎日通う内、町のことなど少しは分かってきた。ギャラリー自体は、商店街の一角。一角とは言え、すぐ近くにスーパーもあり商店街の中心をなすところだ。しかし、江戸期に遡れば、佐土原島津藩と高鍋秋月藩の境だったところ。聞けば、一体は藩境の山だったようだ。昭和50年代から平成10年代にかけて区画整備された比較的新しい商店街だ。ギャラリーから東に足をのばすと小学校のそばには、歴史を感じさせる富田八幡神社があり、ちょっと好奇心・探検心をくすぐられた。今後の調査対象として心に留めておきたい。

ところで展示会だ。展示したのは、メインがパネル仕立ての藍絞り作品と、のれん仕立ての藍と柿渋の型染め作品。藍絞り作品8点の内、5点は114×175cmほど。のれん仕立ての型染め作品は90×145cmほどが6点。ギャラリーには、ショーウインドーもあったので、ここには絞り染めの衝立てを置いた。あとはテーブルランナーや手ぬぐいなどの小物。

来場した人は結構誉めてくれたが、自分ではよくわからない。しかし、並べて展示してみたことで、今後の方向が少し見えてきたようにも思う。展示会を通して発見したのは、女性の心。こちらはそんなつもりでつくってはいないのに、薄手ののれんはショールに見立てたり、長いテーブルランナーは帯に見立てたり・・・・。女性の衣服に対する思いは、とにかくスゴイ・・・!。

期間中、田んぼの畦ではどんどん草が伸び、畑は夏野菜が勢いを増すばかり。そのため、朝早くから田んぼの畦草刈りや、夏野菜の収穫を終えてギャラリーに通ったので少々睡眠不足。それも昨日まで、今日からどうにか通常に戻った。

今回の作品展は展示を主としていたが、思いがけず手ぬぐいなどの小物を求めて頂き、赤字にはならずに済んだ。それに、たくさんの人と知り合うことができた。夏野菜もだが、こちらの収穫がより大きい。

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

| « 前ページ | 次ページ » |