春野町史(たぶん)に記される「秋葉山大火」についてを、そのまま記載しておきます。

秋葉山の大火

秋葉山の大火と郷土の対応

昭和18年3月13日、熊切村(※注1)の村長酒川敬三郎は小出先生の村葬を終え応召軍人(※注2)を引き連れれて名古屋へ出張した。また、職員の鳥居は応召兵を引き連れ静岡へ出張。池島書記と水口書記補は戦時下の金属供出ということで、胡桃平、砂川方面に金属回収にでていた。

午後二時ごろか、秋葉山裏山に山林火災の報が届いた。そこで、熊切村からも消火応援のため警防団が召集され、三時ごろには先発隊が出発した。このころには、気多村の久保田方面は大部分が出動、砂川分団も犬居町方面に出動応援ということなた。この火災は延焼が甚だしく、すでに秋葉神社は全焼、秋葉寺は一部焼失し、延焼面積は数百町歩に亘り、火勢はいまだ盛んであった。

三月十四日、熊切村役場では古川書記が火災現場へ出動し、助役、収入役、村松書記は役場へ出動、池島書記と水口書記補は前日のように金属回収に従事した。しかし、秋葉山の火勢は衰えをみせず、この日までに 秋葉神社は全焼、秋葉寺はわずかに釣鐘堂を焼失、山林の被害は龍山・龍川・犬居、気多の四か村に亘り延べ1380町歩(約1369ヘクタール)を焼失したらしい旨報告を受けた。また、熊切村警防団は夕刻までに全員無事で引き上げを完了し、同日夜八時には鎮火したらしいとのことであった。

三月十六日は森林組合関係でやはり供出木材の打ち合わせを行ったが、翌十七日には今度の火災地元代表者として、

犬居町長代理・犬居町警防団長・秋葉神社社司代理・秋葉寺住職・栗田氏・気多村助役・気多村警防団団長・同副団長・福川山林部・峰之沢鉱山事務所・龍山村警防団第六分団大石徳平氏が観られ、鎮火に対しての礼を述べいった。以上は「熊切村役場日誌に見える記事である。しかしながら、現在過去残されている書物によっては、この大火の経過に違いがある。たとえば『龍山村史』によれば、この火事は龍山村戸倉の雲折山中で試掘鉱夫が行った焚火の不始末が原因であったらしく、折からの強風と近年稀な旱魃のため、思わぬ大火になったと言う。

とくに、秋葉山の裏参道側の西ヶ池谷からの火の手が強く、火災発生から一時間後には秋葉神社の境内琳近くまで火が迫っていたらしい。また、折からの強風による飛び火のため消火活動もままならず、午後四時近くには秋葉神社は燃え落ちた。また火は翌日も延焼を続け、鎮火したのは十五日の午後五時頃と言われ、およそ1280町歩を焼いたという。このように焼失面積は鎮火日時にも違いがでている。

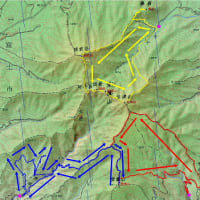

熊切村警防団第九分団に残る「秋葉山付近火災概況報国」によれば、発火点は龍山村の平山鉱山(平山戸倉の中間)あたりで、被害は建物として秋葉神社全焼、秋葉寺鐘堂、秋葉寺神楽殿、18町以上の茶屋全焼、山林は推定1500町歩(磐田郡1000町歩、周智郡500町歩、被害見込額800万円、被害の範囲は、

①天竜川方面、戸倉より千草、小川村境まで

②気田川方面、小川、松間、カミサゴに至り人家の類焼あり、北は前不動まで

③久保田方面は福川山林事務所チョボ一平まで

であった。また、警防団は郡下全部、掛川、浜松、二俣、光明寺の地方も全部が出動した。当時の第九分団の行動は、三時半に出発、三十町茶屋、片山、松島、坪屋、東海楼の家財一切を気田川の安全地帯へ搬出、十四日は午前一時仙光寺裏山へ防火線構築、午前五時秋葉寺下方面の防火勤務、午後三時二十分に解散、とういことであった。

この大火は、それまでの秋葉山を覆っていた千古の老杉を一切燃えつくし、今日まで、「秋葉山の大火」として語り継がれている。また諸記録の違いも、この大火が町域のみならず他町村もまき込んだ非常な大火であり、人々の記憶にいつまでも残る事件であったことを伺わせる。

注1 熊切村

注2 応召軍人

番外編その4へつづく

秋葉山の大火

秋葉山の大火と郷土の対応

昭和18年3月13日、熊切村(※注1)の村長酒川敬三郎は小出先生の村葬を終え応召軍人(※注2)を引き連れれて名古屋へ出張した。また、職員の鳥居は応召兵を引き連れ静岡へ出張。池島書記と水口書記補は戦時下の金属供出ということで、胡桃平、砂川方面に金属回収にでていた。

午後二時ごろか、秋葉山裏山に山林火災の報が届いた。そこで、熊切村からも消火応援のため警防団が召集され、三時ごろには先発隊が出発した。このころには、気多村の久保田方面は大部分が出動、砂川分団も犬居町方面に出動応援ということなた。この火災は延焼が甚だしく、すでに秋葉神社は全焼、秋葉寺は一部焼失し、延焼面積は数百町歩に亘り、火勢はいまだ盛んであった。

三月十四日、熊切村役場では古川書記が火災現場へ出動し、助役、収入役、村松書記は役場へ出動、池島書記と水口書記補は前日のように金属回収に従事した。しかし、秋葉山の火勢は衰えをみせず、この日までに 秋葉神社は全焼、秋葉寺はわずかに釣鐘堂を焼失、山林の被害は龍山・龍川・犬居、気多の四か村に亘り延べ1380町歩(約1369ヘクタール)を焼失したらしい旨報告を受けた。また、熊切村警防団は夕刻までに全員無事で引き上げを完了し、同日夜八時には鎮火したらしいとのことであった。

三月十六日は森林組合関係でやはり供出木材の打ち合わせを行ったが、翌十七日には今度の火災地元代表者として、

犬居町長代理・犬居町警防団長・秋葉神社社司代理・秋葉寺住職・栗田氏・気多村助役・気多村警防団団長・同副団長・福川山林部・峰之沢鉱山事務所・龍山村警防団第六分団大石徳平氏が観られ、鎮火に対しての礼を述べいった。以上は「熊切村役場日誌に見える記事である。しかしながら、現在過去残されている書物によっては、この大火の経過に違いがある。たとえば『龍山村史』によれば、この火事は龍山村戸倉の雲折山中で試掘鉱夫が行った焚火の不始末が原因であったらしく、折からの強風と近年稀な旱魃のため、思わぬ大火になったと言う。

とくに、秋葉山の裏参道側の西ヶ池谷からの火の手が強く、火災発生から一時間後には秋葉神社の境内琳近くまで火が迫っていたらしい。また、折からの強風による飛び火のため消火活動もままならず、午後四時近くには秋葉神社は燃え落ちた。また火は翌日も延焼を続け、鎮火したのは十五日の午後五時頃と言われ、およそ1280町歩を焼いたという。このように焼失面積は鎮火日時にも違いがでている。

熊切村警防団第九分団に残る「秋葉山付近火災概況報国」によれば、発火点は龍山村の平山鉱山(平山戸倉の中間)あたりで、被害は建物として秋葉神社全焼、秋葉寺鐘堂、秋葉寺神楽殿、18町以上の茶屋全焼、山林は推定1500町歩(磐田郡1000町歩、周智郡500町歩、被害見込額800万円、被害の範囲は、

①天竜川方面、戸倉より千草、小川村境まで

②気田川方面、小川、松間、カミサゴに至り人家の類焼あり、北は前不動まで

③久保田方面は福川山林事務所チョボ一平まで

であった。また、警防団は郡下全部、掛川、浜松、二俣、光明寺の地方も全部が出動した。当時の第九分団の行動は、三時半に出発、三十町茶屋、片山、松島、坪屋、東海楼の家財一切を気田川の安全地帯へ搬出、十四日は午前一時仙光寺裏山へ防火線構築、午前五時秋葉寺下方面の防火勤務、午後三時二十分に解散、とういことであった。

この大火は、それまでの秋葉山を覆っていた千古の老杉を一切燃えつくし、今日まで、「秋葉山の大火」として語り継がれている。また諸記録の違いも、この大火が町域のみならず他町村もまき込んだ非常な大火であり、人々の記憶にいつまでも残る事件であったことを伺わせる。

注1 熊切村

注2 応召軍人

番外編その4へつづく