拝殿他、古絵葉書で偲ぶ明治期建立と思われる社殿をもう一度ご確認ください。

人物が二名写りこんでいます。人物を1.5mとすれば、社殿の大きさも自ずと判断できると思います。

そして斜め前方より

入母屋造りの拝殿の後ろに、千木(ちぎ)と堅魚木(かつおぎ)を配する切妻屋根の本殿が写っています。

これは明らかに、権現造りですね。幣殿(石の間)は、拝殿と本殿を繋ぐ簡素なものだったと思われます。

当時の葺き屋根は檜皮葺と思われますが、大正年間には銅葺き屋根も登場しますので、なんとも言えません。

いずれの画像にも鷹?をあしらった「征清記念碑【塔】」が写っていますので、撮影時期は明治28年~昭和15年までの間ということになります。

もはや既に読者皆様方におかれましては、明治期の社殿配置がB段面よりC断面に上るとすぐに拝殿となる、当時の秋葉社模様が脳みそにインプットされましたよね。

では、大造営では社殿前のスペース確保するために後方にセットバックさせたのではなく、C段面を前方にずらした造成を行ったのではないかと勘ぐる方もいらっしゃるでしょう。

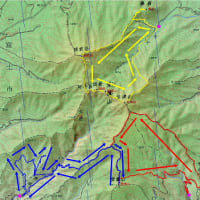

その答えがこちらです。

上段が現在の配置図(航空写真)

下段が1976年(昭和51年)の画像です。

社務所や仮斎館は再築されていますが、秋葉茶屋(食堂・売店)建物の建築開業は1980年(昭和57年)まで待たねばなりません。

B段面の階段前には、昭和18年の大火を間近に見たであろう狛犬と、寄進灯篭も写っていますよね。

俯瞰して比較する限りA、B、C面とも復興前と比較して、なんら面積に変化がないことがお分かりいただけるでしょう。

で、今一度こちらをご確認願いましょうか。(明治期建築の社殿鳥瞰図)

なんのことはありません。本殿後ろに、ちゃんとスペースが描かれているじゃありませんか。

余談ですが、さらに後方には御神木もあったようです。

以上により、C断面を前方にずらしたとは考えにくいという結論に達します。

さらにさらに、こちらをご覧ください。

神仏混淆だった時期の鳥瞰図です。観音堂や多宝塔がB段面に描かれています。

画家の描写が正しければ、

この時期の拝殿前には現在と同様な、それなりのスペースが設けられてたことになるんですね。

しかもです、

雨の日でも正面から参拝し易いようにと、現在の社殿と同様な唐破風仕様の拝殿建築ですから、明治のものに比べ数段アクセシビリティーに優れていたのではないでしょうか?

ということはですよ、「何らかの理由で明治期になって社殿を前方に移動させたものの、やはり様々な不都合が生じたため、昭和15年から17年にかけての大造営で元の位置へ戻した」ということになりませんか・・・

その7へ続く

人物が二名写りこんでいます。人物を1.5mとすれば、社殿の大きさも自ずと判断できると思います。

そして斜め前方より

入母屋造りの拝殿の後ろに、千木(ちぎ)と堅魚木(かつおぎ)を配する切妻屋根の本殿が写っています。

これは明らかに、権現造りですね。幣殿(石の間)は、拝殿と本殿を繋ぐ簡素なものだったと思われます。

当時の葺き屋根は檜皮葺と思われますが、大正年間には銅葺き屋根も登場しますので、なんとも言えません。

いずれの画像にも鷹?をあしらった「征清記念碑【塔】」が写っていますので、撮影時期は明治28年~昭和15年までの間ということになります。

もはや既に読者皆様方におかれましては、明治期の社殿配置がB段面よりC断面に上るとすぐに拝殿となる、当時の秋葉社模様が脳みそにインプットされましたよね。

では、大造営では社殿前のスペース確保するために後方にセットバックさせたのではなく、C段面を前方にずらした造成を行ったのではないかと勘ぐる方もいらっしゃるでしょう。

その答えがこちらです。

上段が現在の配置図(航空写真)

下段が1976年(昭和51年)の画像です。

社務所や仮斎館は再築されていますが、秋葉茶屋(食堂・売店)建物の建築開業は1980年(昭和57年)まで待たねばなりません。

B段面の階段前には、昭和18年の大火を間近に見たであろう狛犬と、寄進灯篭も写っていますよね。

俯瞰して比較する限りA、B、C面とも復興前と比較して、なんら面積に変化がないことがお分かりいただけるでしょう。

で、今一度こちらをご確認願いましょうか。(明治期建築の社殿鳥瞰図)

なんのことはありません。本殿後ろに、ちゃんとスペースが描かれているじゃありませんか。

余談ですが、さらに後方には御神木もあったようです。

以上により、C断面を前方にずらしたとは考えにくいという結論に達します。

さらにさらに、こちらをご覧ください。

神仏混淆だった時期の鳥瞰図です。観音堂や多宝塔がB段面に描かれています。

画家の描写が正しければ、

この時期の拝殿前には現在と同様な、それなりのスペースが設けられてたことになるんですね。

しかもです、

雨の日でも正面から参拝し易いようにと、現在の社殿と同様な唐破風仕様の拝殿建築ですから、明治のものに比べ数段アクセシビリティーに優れていたのではないでしょうか?

ということはですよ、「何らかの理由で明治期になって社殿を前方に移動させたものの、やはり様々な不都合が生じたため、昭和15年から17年にかけての大造営で元の位置へ戻した」ということになりませんか・・・

その7へ続く