「ナラ枯れは秋田県では2008年にかほ市で確認されて以来9年になる。湯沢市では2009年に山形県境の院内で確認されていた。川連集落では今年の8月になって鍋釣山にナラ枯れが見られた。近年カシノナガキクイムシ(カシナガ)が媒介するナラ菌により、ミズナラ等が集団的に枯損する「ナラ枯れ」が北海道を除く都道府県に発生している。「カシノナガキクイムシ(Platypus quercivorus)とは、コウチュウ目・ナガキクイムシ科の昆虫である。広葉樹に被害を与える害虫。成虫の体長は5mm程度の円筒状であり、大径木の内部に穿孔して棲息する。穿孔された樹木は急速に衰える。葉が真っ赤に枯れ枯死してしまう」。(引用)

私が「ナラ枯れ」に初めて遭遇したのは2008年、山形県鶴岡市の友人を尋ねて国道47号線舟下りで有名な戸沢村走行中だった。最上川の対岸の山の所々が真夏なのに紅葉のような景観に戸惑った。山が茶褐色になる「松枯れ」は見慣れた光景だったが違った。「白糸の滝ドライブイン」に停車し、良く観察してみるとどうやら松の木ではなく広葉樹だった。当時「ナラ枯れ」等と云う名は知らなかった。

秋田県の発生は2006年由利地方で発生、2008年に湯沢地方に侵入していた。当時親戚の集まりで皆瀬地区の人たちと「ナラ枯れ」の話をしたが、見たことはない「ナラ枯れ」にそれほどの関心が示さなかった。湯沢市の東部旧稲川に進出してきたのは5年前の2011年、雄長子内嶽の南側の斜面に見られた。今年は6月の末頃から駒形地区大倉、東福寺。川連地区で確認されたのは8月に入ってからだった。

三梨町飯田 2016年8月27日

三梨町飯田 2016年8月27日

駒形町大倉 2016年8月27日

駒形町大倉 2016年8月27日

鍋釣山 遠矢の松付近 8月9日 自宅から望遠で

鍋釣山 遠矢の松付近 8月9日 自宅から望遠で

鍋釣山の通称、遠矢の松付近と小烏(コガラシ)に8月9日に確認。翌10日田んぼの見回り中南東の方角、国見嶽の麓に自家の山がある。字名は坪漆と云う。八坂神社奥の方に位置している。写真で中央より右側に赤茶けた木を見つけた。とっさに自家の山林のミズナラとわかった。

坪漆 2016年8月10日 田んぼから

坪漆 2016年8月10日 田んぼから

根元の状況

根元の状況

根元にはカシナガに食害され根元に「フラス」と呼ばれる虫糞と切削粉の混ざった「オカクズ」が散乱していた。このナラの木は樹齢100年程、ナラ枯れが進出してきたら一番最初だろうと数年前から想定していた。周囲を見渡すとさらに4本に被害があった。

2016年8月10日 川連町坪漆地内

2016年8月10日 川連町坪漆地内

現在集落から見える「ナラ枯れ」は上野から滝ノ沢3本、南沢3本、川連の鷹塒(タカトヤバ)3本、小鳥(コガラシ)2本、麓の鍋釣山3本、古舘1本、黒森1本、東天王1本、切崖1本の計18本。坪漆の4本は現場に行かなければ見えないので含まれていない。内沢に出向けばまだあるのかもしれない。

ナラ枯れ」は比較的高齢で大径の樹木が多い広葉樹二次林(旧薪炭林など)で発生することが多く特にミズナラが優占する森林で被害が激甚となりやすい。また、比較的低標高の森林での被害報告が多い。まだ詳細な検討はなされていないが、被害発生のピークはその年の気温や降水量によって変化すると思われる。また、高温小雨の年には被害量も多く、逆に低温多雨の年には被害量も少ない傾向がある。

「ナラ枯れの歴史は古く、文献で確認できる最古の被害は1930年代の宮崎、鹿児島両県の被害である。その後1980年代までの間、散発的に山形、新潟、福井、滋賀、兵庫、高知、宮崎、鹿児島の各県で被害が報告されている。この頃の被害は比較的短期間で終息することが多く、また地域的にも現在のように広域への拡大が生じることはなかった。現在のような被害の拡大が継続するようになったのは、1980年代末以降のことである」。(引用)

カシノナガキクイムシ通称カシナガは体長は4~5ミリ、移動範囲年間1キロにも及ぶ。直径1ミリ位の穴を開け侵入する。ナラの木を養分とし、食べつくし「ナラ菌を運ぶ」。 菌がカシナガに寄生し木の中いっぱいに菌糸を広げ増殖する。 虫が運んだ「ナラ菌」が木の中で

水を吸い上げる管を詰まらせる。その結果ナラの木は枯れる。

さらに枯れ木以外 全ての木に穴を開け虫が入り込む。その数は、多い木に数万匹との節もある。虫が入り込まれた木は、枝の葉が赤く枯れ根元に「フラス」と呼ばれる虫糞と切削粉ような「オガクズ」を散らかし拡散する。

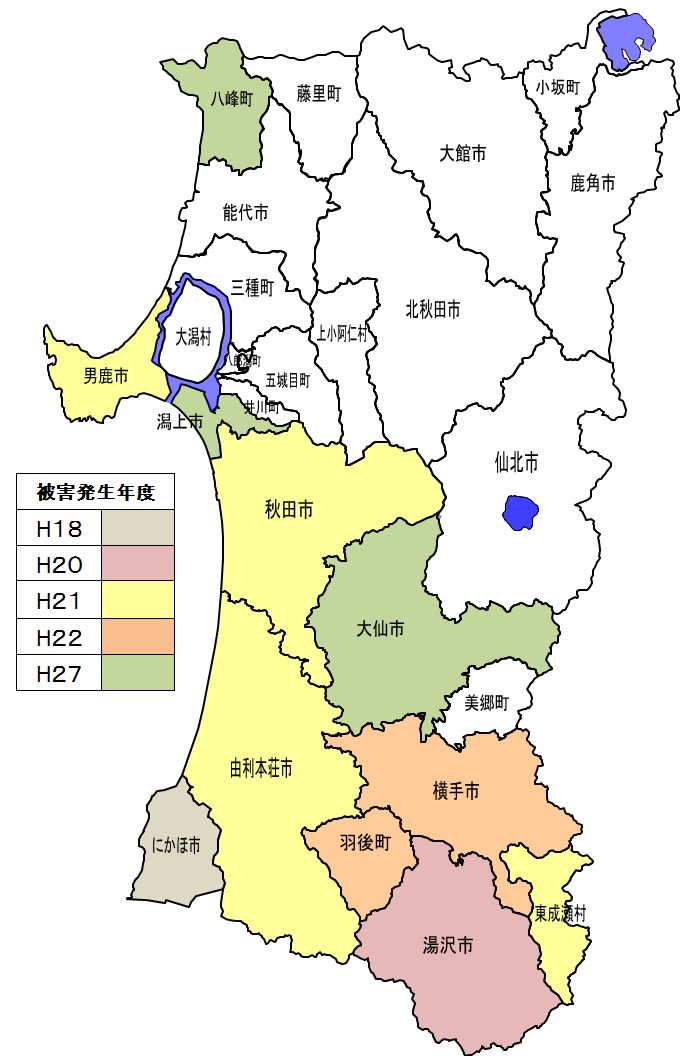

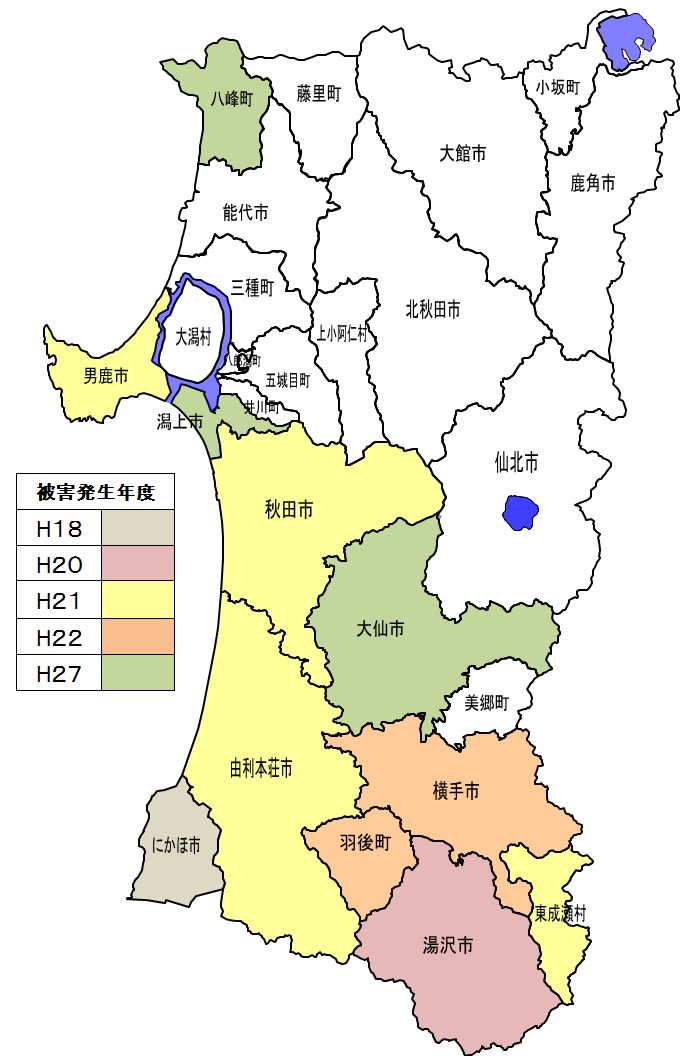

秋田県の「ナラ枯れ」状況は下記の図、美の国あきたネットから引用させてもらった。秋田県にナラ枯れが侵入してから10年、仙北市から県北の内陸市町村は今のところ侵されてはいないが昨年県北の八峰町に進出されたことから見ると、秋田県は全地域に「ナラ枯れ」が進むことになりそうだ。

美の国あきたネット (引用)

美の国あきたネット (引用)

秋田県の状況と対策については下記のアドレスに詳しい。

http://pref.akita.lg.jp/www/contents/1334040533194/files/1.pdf

今のところ「ナラ枯れ」に強い森林の育成、カシナガの生息に適した大径木(高齢木)を利用(伐採)し、萌芽更新させることで小径林化を図る方法」等。今のところ決定的な対策は乏しい。

わが家の「ナラ枯れ」は現在ミズナラ5本、この量で一年の薪ストーブ用材は間に合う。他の大径木を伐採し、小径林化を図るとなれば大事業だ。ナラ類は、伐採してもその伐根から萌芽する能力を持っているが、おおよそ樹齢40年が経過してしまうと萌芽できずに枯死する株が出ると云われる。わが家のミズナラ樹齢80~100年だと萌芽はほとんど期待できない。すべてのミズナラを伐採しなければならないのかもしれない。この場所は昭和30年代に雑木林を伐採し杉林にし、一部を燃料確保で残した所だ。ミズナラ以外の樹種はヤマモミジ、ホオノキ、ブナ等がある。ブナには「ウエツキブナハムシ」で「葉枯れ」を引き起すが木は枯れないと云われてきたが、標高160mでは珍しいと云う樹齢100年のブナもミズナラの変化に対応したのか生気がない。

私が「ナラ枯れ」に初めて遭遇したのは2008年、山形県鶴岡市の友人を尋ねて国道47号線舟下りで有名な戸沢村走行中だった。最上川の対岸の山の所々が真夏なのに紅葉のような景観に戸惑った。山が茶褐色になる「松枯れ」は見慣れた光景だったが違った。「白糸の滝ドライブイン」に停車し、良く観察してみるとどうやら松の木ではなく広葉樹だった。当時「ナラ枯れ」等と云う名は知らなかった。

秋田県の発生は2006年由利地方で発生、2008年に湯沢地方に侵入していた。当時親戚の集まりで皆瀬地区の人たちと「ナラ枯れ」の話をしたが、見たことはない「ナラ枯れ」にそれほどの関心が示さなかった。湯沢市の東部旧稲川に進出してきたのは5年前の2011年、雄長子内嶽の南側の斜面に見られた。今年は6月の末頃から駒形地区大倉、東福寺。川連地区で確認されたのは8月に入ってからだった。

三梨町飯田 2016年8月27日

三梨町飯田 2016年8月27日 駒形町大倉 2016年8月27日

駒形町大倉 2016年8月27日 鍋釣山 遠矢の松付近 8月9日 自宅から望遠で

鍋釣山 遠矢の松付近 8月9日 自宅から望遠で鍋釣山の通称、遠矢の松付近と小烏(コガラシ)に8月9日に確認。翌10日田んぼの見回り中南東の方角、国見嶽の麓に自家の山がある。字名は坪漆と云う。八坂神社奥の方に位置している。写真で中央より右側に赤茶けた木を見つけた。とっさに自家の山林のミズナラとわかった。

坪漆 2016年8月10日 田んぼから

坪漆 2016年8月10日 田んぼから 根元の状況

根元の状況根元にはカシナガに食害され根元に「フラス」と呼ばれる虫糞と切削粉の混ざった「オカクズ」が散乱していた。このナラの木は樹齢100年程、ナラ枯れが進出してきたら一番最初だろうと数年前から想定していた。周囲を見渡すとさらに4本に被害があった。

2016年8月10日 川連町坪漆地内

2016年8月10日 川連町坪漆地内現在集落から見える「ナラ枯れ」は上野から滝ノ沢3本、南沢3本、川連の鷹塒(タカトヤバ)3本、小鳥(コガラシ)2本、麓の鍋釣山3本、古舘1本、黒森1本、東天王1本、切崖1本の計18本。坪漆の4本は現場に行かなければ見えないので含まれていない。内沢に出向けばまだあるのかもしれない。

ナラ枯れ」は比較的高齢で大径の樹木が多い広葉樹二次林(旧薪炭林など)で発生することが多く特にミズナラが優占する森林で被害が激甚となりやすい。また、比較的低標高の森林での被害報告が多い。まだ詳細な検討はなされていないが、被害発生のピークはその年の気温や降水量によって変化すると思われる。また、高温小雨の年には被害量も多く、逆に低温多雨の年には被害量も少ない傾向がある。

「ナラ枯れの歴史は古く、文献で確認できる最古の被害は1930年代の宮崎、鹿児島両県の被害である。その後1980年代までの間、散発的に山形、新潟、福井、滋賀、兵庫、高知、宮崎、鹿児島の各県で被害が報告されている。この頃の被害は比較的短期間で終息することが多く、また地域的にも現在のように広域への拡大が生じることはなかった。現在のような被害の拡大が継続するようになったのは、1980年代末以降のことである」。(引用)

カシノナガキクイムシ通称カシナガは体長は4~5ミリ、移動範囲年間1キロにも及ぶ。直径1ミリ位の穴を開け侵入する。ナラの木を養分とし、食べつくし「ナラ菌を運ぶ」。 菌がカシナガに寄生し木の中いっぱいに菌糸を広げ増殖する。 虫が運んだ「ナラ菌」が木の中で

水を吸い上げる管を詰まらせる。その結果ナラの木は枯れる。

さらに枯れ木以外 全ての木に穴を開け虫が入り込む。その数は、多い木に数万匹との節もある。虫が入り込まれた木は、枝の葉が赤く枯れ根元に「フラス」と呼ばれる虫糞と切削粉ような「オガクズ」を散らかし拡散する。

秋田県の「ナラ枯れ」状況は下記の図、美の国あきたネットから引用させてもらった。秋田県にナラ枯れが侵入してから10年、仙北市から県北の内陸市町村は今のところ侵されてはいないが昨年県北の八峰町に進出されたことから見ると、秋田県は全地域に「ナラ枯れ」が進むことになりそうだ。

美の国あきたネット (引用)

美の国あきたネット (引用)秋田県の状況と対策については下記のアドレスに詳しい。

http://pref.akita.lg.jp/www/contents/1334040533194/files/1.pdf

今のところ「ナラ枯れ」に強い森林の育成、カシナガの生息に適した大径木(高齢木)を利用(伐採)し、萌芽更新させることで小径林化を図る方法」等。今のところ決定的な対策は乏しい。

わが家の「ナラ枯れ」は現在ミズナラ5本、この量で一年の薪ストーブ用材は間に合う。他の大径木を伐採し、小径林化を図るとなれば大事業だ。ナラ類は、伐採してもその伐根から萌芽する能力を持っているが、おおよそ樹齢40年が経過してしまうと萌芽できずに枯死する株が出ると云われる。わが家のミズナラ樹齢80~100年だと萌芽はほとんど期待できない。すべてのミズナラを伐採しなければならないのかもしれない。この場所は昭和30年代に雑木林を伐採し杉林にし、一部を燃料確保で残した所だ。ミズナラ以外の樹種はヤマモミジ、ホオノキ、ブナ等がある。ブナには「ウエツキブナハムシ」で「葉枯れ」を引き起すが木は枯れないと云われてきたが、標高160mでは珍しいと云う樹齢100年のブナもミズナラの変化に対応したのか生気がない。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます