日本で「アニミズム」が保存された3つの根本理由

東洋経済Online より 240907 広井 良典:京都大学 人と社会の未来研究院教授

⚫︎なぜ日本ではアニミズム的な自然観が保存されてきたのでしょうか

加速する「スーパー資本主義」、持続可能性を前提とする「ポスト資本主義」の「せめぎ合い」はどこへ向かうのか。

『科学と資本主義の未来──〈せめぎ合いの時代〉を超えて』著者で、一貫して「定常型社会=持続可能な福祉社会」を提唱してきた広井良典氏が、「日本人論」を刷新し「アニミズム文化・日本」の可能性を検討する。

今回は、全2回の後編をお届けする(前編は こちら)。

⚫︎アニミズムとは何か

「アニミズム文化としての日本」というテーマを考える際、まず確認しておくべきは「アニミズム」という言葉の意味である。

⚫︎地球倫理の構造

一般に、この「アニミズム」という言葉を初めて明確に定式化したのはイギリスの人類学者エドワード・バーネット・タイラー(1832-1917)とされる。

タイラーはその主著『原始文化(Primitive Culture)』(1871年)において、アニミズムを「万物の中に魂(soul)あるいはアニマが存在するという信念(faith)」としてとらえ、しかもそれがさまざまな宗教のもっとも原初的な形態であるとした。

この場合の「アニマ」は「魂、生命、活力」に相当するラテン語で、「アニマル」や「アニメーション」の語源でもある。

ここで少々個人的な述懐を記すと、「アニミズム」という言葉のこうした起源について私自身さほど詳しい知見は持っておらず、「タイラーという人類学者がこの言葉を最初に使ったが、それはアニミズムを“未開”社会における“低い”レベルの観念としてネガティブにとらえたものであり、そうした発想を克服していくことが重要になっている」といった程度のイメージで理解している面があった。

しかし数年前に上記『原始文化』の全訳が日本で刊行されたことともつながるが(『原始文化(上)(下)』国書刊行会、2019年)、タイラーのアニミズムについての理解は決してさほど単純なものではなく、たしかに“アニミズム→多神教→一神教”といった発展段階論的な面はあるにせよ、むしろさまざまな宗教の根底にある世界観としてアニミズムをとらえるという、きわめて先駆的かつ現代的な意義をもっていると言える。

ここでは人類学者タイラーについて論じることが主題ではないが、当時の社会的状況(ダーウィンの進化論の受容、イギリスでの心霊主義<スピリチュアリズム>、工業化の急速な進展等)も視野に収めながら、「アニミズム」という言葉の背景やタイラーの思想を再吟味していくことが重要と思われる。

そして、こうした「アニミズム」的な自然観・世界観は近年になって新しい形で注目され再評価されるようになっている。

その大きな背景の一つは、エコロジーあるいは環境問題への関心の高まりであり、人間と自然、あるいは生命と非生命(さらには有と無)の間に絶対的な境界線を引かず、それらを包括的ないし全体的な視座においてとらえるという意味において、「アニミズム」は新たな現代性をもつに至っているのである(これはいわゆる自己組織性など現代科学の方向とも共鳴する側面をもっており、こうした点については「新しいアニミズム」について論じた拙著『ポスト資本主義』岩波新書、2015年および『無と意識の人類史』東洋経済新報社、2021年を参照されたい)。

⚫︎アニミズムと日本

さて、先ほど「万物の中に魂(soul)あるいはアニマ(生命)が存在するという信念(faith)」という、タイラーによるアニミズムの定義にふれたが、この内容を見て、ある意味でそれは日本人にとってはなじみやすい、むしろごく当然とも言える自然観ないし世界観ではないかと感じた読者も多いだろう。

まさにそのとおりで、(自然の中の)「八百万の神様」、あるいは「鎮守の森」といった表現にも示されるように、日本においては、一つには神道ということとも関連しつつ、「アニミズム」的な発想や自然観が広く日常生活や年中行事等の中にさまざまな形で浸透していると言える。

そしてそれは、本欄の『「自然資本」への対応には日本の伝統文化が重要だ――SDGsと「鎮守の森」やアニミズム文化をつなぐ』においても述べたように、近年において気候変動や脱炭素をめぐるテーマと同様に大きな関心の対象となりつつある、生物多様性や生態系に関する話題ともつながっていくのだ。

たとえば、昨年(2023年)3月に策定された政府の「生物多様性国家戦略2023-2030」において、次のような文章が盛り込まれたのである。

「鎮守の森、八百万の神に象徴されるような・・・我が国における人と自然との共生の考え方や、生物多様性の豊かさに根ざした地域文化(伝統行事、食文化、地場産業など)を守り・・・自然がもたらす文化的・精神的な豊かさや、・・・人と自然の共生という自然観の継承を、様々な機会を通じて発信し、・・・地域における生物多様性の保全活動を促進する」(強調引用者)

このように「八百万の神様」あるいは「鎮守の森」といった、アニミズム的な自然観の現代的な意義が、環境問題やエコロジーに関する文脈において再評価されるようになり、またそれが日本においては(かろうじてというべき面もあるが)伝統文化として保存されていることが新たな文脈で認識されるようになっているのである。

⚫︎日本でアニミズムが保存された理由

ところで、ではなぜ日本においてはこうしたアニミズム的な自然観が比較的保存されてきたのだろうか? これはじっくりと掘り下げていくべき興味深いテーマと思われるが、さしあたり以下の3つが挙げられるだろう。

1)風土的環境

2)神仏習合

3)ガラパゴス的辺境性

まず1)の「風土的環境」。これは日本の場合、湿潤・温暖な気候の中で生物相が相対的に豊かであることに加え、“南北に長く伸びる火山帯の列島”という環境が起伏に富んだ自然景観を生み、また生活レベルにおいても山、川、海、森などが身近に感じられると同時に、台風や豪雨、地震など自然災害も多く、自然は「恵み」をもたらす存在であるとともに「畏怖」すべき存在でもあった。

こうした(脅威としての側面も含んだ)自然環境の豊穣さが、アニミズム的自然観のいわば物質的・環境的基盤として作用したことは確かなことだろう。

ちなみに生物多様性の議論などで指摘されることだが、日本の既知の生物種数は9万種以上、分類されていないものも含めると30万種を超えると推定されており、生物相が豊かであることに加え、日本は「固有種」が多いことで知られており、陸に住む哺乳類の約4割、爬虫類の6割、両生類の約8割が固有種とされている(「生物多様性国家戦略」等)。

また世界で36カ所の「生物多様性ホットスポット」(=地球上で生物多様性が特に豊かでありながら同時に破壊の危機にさらされている場所)の一つとしても日本は認定されている。

次に2)の「神仏習合」だが、おそらくこれが日本においてアニミズム的自然観が保存されるにあたって決定的な意味をもった要因だったと思われる。それは次のような意味においてだ。

神道という、日本における土着かつ原初的な「自然信仰」がアニミズム的自然観ときわめて親和的であることは言うまでもない。誤解のないよう確認すると、神社における“鳥居”とか“社殿”といったものは、後の時代において(仏教寺院への対抗という文脈や、古代国家における中央集権化といった背景の中で)付加されていったものである。

一方、ここで述べている神道とは、その原初の形態としての、まさに先述の(自然の中の)「八百万の神様」という表現に象徴されるような、あるいは「御神体」が山や岩、木等々といった自然そのものであるような信仰ないし世界観を指しており、アニミズムそのものと言えるものである。

⚫︎人間以外の草木や自然もまた成仏するという思想

ところで、ドイツの哲学者ヤスパースが「枢軸時代」と呼んだ紀元前5世紀前後の時代に、地球上の各地において、都市文明の成熟の中で高度に言語化され体系化された「普遍宗教」(ないし普遍思想)が成立していった。

インドでの仏教、中国での儒教や老荘思想、ギリシャ哲学、(キリスト教やイスラム教の源流となった)中東での旧約思想等である。

こうした普遍宗教は、その高度な体系性とも相まって地球上の各地に広がり、浸透していくとともに、各地域にもともとあった土着の信仰を(その“原始的”で“不合理”な性格ゆえに)否定し排除していった。

ところが日本の場合、当初は外来の普遍宗教である仏教と土着の自然信仰ないし神道との間に激しい争いが生じたが、最終的に「神仏習合」という形で両者の融合ないし習合(syncretization)がなされていった。

また、必ずしも神仏習合という形をとらずとも、日本の天台宗において9世紀後半に活躍した安然という仏教学者が提起した「草木国土悉皆成仏」という思想(人間以外の草木や自然もまた成仏するという考え)などに象徴されるように、日本においては仏教そのものが土着の自然信仰とそのアニミズム的要素に(意識的であれ無意識的であれ)影響を受ける形で変容していったのである(安然の思想とその背景については末木文美士『草木成仏の思想』サンガ、2015年を参照されたい)。

以上の内容について、2点ほど補足を行っておこう。

1つはいま指摘した日本における仏教の変容という点である。

上述の普遍宗教が地球上のさまざまな地域に広がっていく中で、その地域の風土や土着の信仰と相互作用を行いながら、その場所固有の文化に適合的な形で変容していくということは広く見られることであり、日本に限ったものではない。

単純な例で言えば、中東の砂漠周辺で生まれたキリスト教がイタリアなど(風土的にもより温和な)地中海世界に広がっていく過程で、母性的な聖母(マドンナ)信仰が重要な意味をもつようになっていったことなどもそうした例である。

そうした意味では日本に渡来した仏教(の一部)がアニミズム的性格を包摂していったことは、ある意味で自然な変容であったとも言える。

もう1点は、「神仏習合」のような現象――外来の普遍宗教が土着の信仰と何らかの形で融合するという現象――もまた、必ずしも日本に限られたことではないという点である。

たとえば北欧のノルウェーには「スターヴ教会」という独特の形状の木造教会があるが――「アナ雪」の映画を通じて日本でも注目された――、これは(外来の普遍宗教である)キリスト教と、北欧の地域固有の建造物が何らかの形で融合したものとされる。

ただしこれはあくまで建造物に関するレベルであり、またそれがキリスト教が渡来する以前の北欧の土着の信仰や(hofと呼ばれる)信仰の場所ないし建造物とどのような関わりがあるかについてはさまざまな議論があるが、外来の普遍宗教と土着の信仰とのある種の相互作用を示していることは確かだろう。

地理的に日本により近い例では、東南アジア各地において、普遍宗教としての仏教やイスラム教が他の地域から渡来し広がっていった一方で、自然信仰を含む土着の信仰がなお保存されたり、融合ないし習合しているという例は少なくない(たとえばミャンマーにおける「ナッ信仰」と呼ばれるアニミズム的な土着信仰と仏教との融合などはそうした例の一つである)。

このように、地球上の各地において「外来の普遍宗教と土着の信仰が融合(習合)する」という例は一定程度見られる。しかしその中でも日本における「神仏習合」はかなり明確な融合ケースと言えるだろう。

そして、ここで重要なのは次の点である。

すなわち仏教という、高度に体系化・言語化された普遍宗教と融合したことで、日本において原初にあったアニミズム的な自然信仰は(やや俗な言い方をすれば)ある種の“お墨付き”あるいは普遍性を獲得することになり、それによって後の時代まで長く保存されることになったと言えるのではないだろうか。

日本においてアニミズムが保存された背景として「神仏習合」を挙げたのは、以上のような趣旨である。

⚫︎「ガラパゴス的辺境性」とアニミズム

さて、日本でアニミズム的自然観が保存された最後の要因として挙げた3)「ガラパゴス的辺境性」についてはどうか。

今から約1万年前にメソポタミアを中心に生じた農耕、言い換えれば食糧生産の始まりを受けて、およそ5000年前にメソポタミアで最初の「都市文明」が生まれ、文字、法制度、市場経済、数字、建築・都市計画等々のシステムが人類史上初めて整備されていった。

これに前後してエジプト、インド、中国、ローマなどで同様の都市文明が生成していったわけだが、これらの都市文明圏は、そこにおいてさまざまな民族や共同体が出会う普遍的な交流圏ないしセンターであると同時に、その周辺に“衛星”的な文明圏(あるいは文明圏というより文化的共同体に近い地域)を派生的に生み出していった。

日本はまさにそうした衛星的な文明圏の一つであり、もちろんそれは中国文明に対してその「周辺(または辺境)」に展開したものだった。

具体的には(農耕ないし稲作そのものが大陸から移入されたことに続いて)5~7世紀前後を中心に、上記のような都市文明のあらゆる要素(文字、法制度、建築・都市計画等々)が中国から導入されたのである。

このような意味で、日本はその初期から中国文明に対する“衛星”ないし周辺、辺境というポジションにあったわけだが、次のような要因から、都市文明以前の土着のアニミズム文化が保存されたと考えられる。

すなわち、都市文明圏の中心部においては、そこで出会うさまざまな民族や共同体にとって「普遍性・合理性」をもった思考方法やシステムが重要になるから、特定の共同体にのみ根差すような文化や土着の信仰は排除され背景に退いていく。

しかし日本の場合は、まさに中国という巨大な都市文明圏の周辺ないし辺境に位置していたからこそ、アニミズム的な土着の自然信仰が、非合理的なものとして排除されることなく、生き残っていったのである。

加えて、「ガラパゴス」という表現を使った理由の一つでもあるが、都市文明圏の中心部との“距離”という点がある。

つまり朝鮮半島のような、中国文明圏と陸続きの場所では文明圏に近接する“衛星”としての側面が強くなり、土着の民間信仰などは文明圏の強い磁場と力学の中で排除されやすい。

日本の場合、良くも悪くも文明圏の中心部から海を隔てて相当な距離があったために――まさにガラパゴス――、その風土に根差したアニミズム的な自然信仰が残存しえたと考えられるのである。

⚫︎後発国家のアイデンティティと神話

さらに、7世紀から8世紀にかけての古代国家の形成やそこでの『古事記』等の編纂課程において、天武・持統といった当時の為政者が、中国文明に対する自らのアイデンティティとして、アニミズム的な自然信仰の要素を多く含む土着の神話を積極的に位置づけようとしたという点も大きいだろう(こうした点については溝口睦子『アマテラスの誕生』岩波新書、2009年および工藤隆『深層日本論――ヤマト少数民族という視座』新潮新書、2019年参照)。

多少脱線めくが、このように「後発の国家」が、その後発性ゆえに「神話」的な土着の民間信仰を自らのアイデンティティとして積極的に位置づけようとするという現象は他でも見られる。

私がこの点で想起するのはフィンランドである。フィンランドは北欧自体がヨーロッパの文明圏において「辺境」的な位置にあることに加え、北欧の中でも「辺境」に位置している国と言ってよい。

私はヘルシンキに2001年12月から翌年1月までの2カ月間滞在したことがあるが、この国が1917年にロシアから独立するにあたって、それに大きな影響を与えたとされるのが「カレワラ」と呼ばれる民族叙事詩の編纂だった。

これは19世紀に医師エリアス・リョンロートによって、フィンランド各地の民間説話や神話的物語を集める形でまとめられたもので、天地の創造から始まる、ある意味で“『古事記』の近代版”とも呼べるような性格のものである。

ちなみにフィンランドの作曲家シベリウスもこの「カレワラ」にインスピレーションを得て多くの曲を作曲している。

日本とは風土も歴史もまったく異なるが、実はフィンランドも、その豊かな森林とともに、キリスト教が渡来する以前のアニミズム的な自然信仰が残っている国という側面をもっている。

一例を挙げよう。私は上記のヘルシンキ滞在時に、ヤーリ君という当地の神学部の学生と知り合ったのだが、彼によれば、フィンランドのキリスト教には(通常のキリスト教の視点からすればやや異端的に響くが)「サイレンス(静けさ)」を重視するという思想の伝統があるとのことで、私はそのことをとても印象深く受け止めた。

それは有と無の二分法を超えて、生と死の根源にある何かとしての「サイレンス」ということであり、ある意味でアニミズム的な自然観にもつながるような発想と言えるだろう(この話題については拙著『生命の政治学――福祉国家・エコロジー・生命倫理』岩波現代文庫、2015年を参照されたい)。

話を「カレワラ」に戻すと、興味深いことに「カレワラ」の物語の最後は、イエス・キリストと思われる子どもが(処女懐胎を通じて)誕生し、その子を殺すか否かが問題となるが、ワイナミョイネンという主人公の一人はその子の誕生を祝福し、自らは海の彼方(そして陸)に向けて旅立つところで終わる。

これはキリスト教の到来とともに、フィンランドの“土着の神々”が自らの故郷の住処に帰っていったことを象徴しているとされる。

ある面で、これは構造としては日本における「神仏習合」と同じ性格のもの――外来の普遍宗教と土着の神々(自然信仰)の融和――ととらえることもできるのである。

⚫︎日本的アニミズムの課題①

以上、日本においてアニミズム的な自然信仰が保存された理由を3点にそくして見てきた。

そしてすでに述べたように、人間による資源・エネルギーの消費が地球のキャパシティを超えるような状況になり、またローカルからグローバル・レベルに及ぶ環境問題への関心が高まる中で、エコロジーとの関連を含め、アニミズム的な自然観が新たな文脈で再評価されつつあるのが現在の状況である。

ここにおいて、本稿で述べてきたように日本においてアニミズム的な自然信仰が保存されてきたことが、時代の潮流と共鳴するという側面が浮かび上がっているわけだが、ここで注意したいのは、だからと言って“日本ではアニミズム的文化が生きているからすばらしい!”と手放しで礼賛するだけでは議論は終わらないという点だ。

これについて、以下の2点を指摘しておきたい。

⚫︎自然観と政策の2つの位相

第1は、アニミズム的な自然信仰といった自然観のレベルの話と、政策や社会システムに関するレベルの話は分けて考える必要があるという点である。

このことに関する、私にとって身近な、比較的わかりやすい例を挙げてみたい。

先ほども言及した本オンラインの〈「自然資本」への対応には日本の伝統文化が重要だ――SDGsと「鎮守の森」やアニミズム文化をつなぐ〉でも紹介したが、私はここ10年ほど、ささやかながら「鎮守の森・自然エネルギープロジェクト」というプロジェクトを進めてきた。

これは本稿で幾度か言及してきた「鎮守の森」を、自然エネルギーの分散的整備や地域再生といった現代的な課題と結びつけ、発展させていこうという趣旨のものである。

この試みはまだ試行錯誤の状況だが、最近進展のあった事例として、埼玉県秩父市での小水力発電に関する展開がある。秩父は秩父神社の夜祭がユネスコの世界無形文化遺産に登録されたことにも示されるように、「鎮守の森」的伝統の豊かな地域だが、こうした場所において、地元の有志の方々と、私たちのプロジェクト・グループである鎮守の森コミュニティ推進協議会のメンバーが共同出資して「陽野(ひの)ふるさと電力」という会社を設立して事業を進め、幸い2021年5月には50キロワット(約120世帯の電力を供給する規模)の小水力発電設備の導入に至った。

このこと自体はプラスの成果であり、こうした試みをさらに発展していきたいと考えているのだが、一方で現実を見ると、この地域を象徴する武甲山という見事な容姿の山――秩父神社のまさに“御神体”でもある――は、石灰岩を豊富に含む山であることから、戦後一貫してセメント会社による石灰岩の採掘がなされてきており、山の形自体が無残にも大きく損なわれるに至っている。

ある意味で“神様を削って経済的利益を得ている”わけだが、セメント工場がもたらす雇用などの地元の利益にとどまらず、そこで作られたセメントそしてコンクリートで東京など大都市圏のビルや各地のさまざまな建造物が作られていると思えば、決してこれは他人事とは言えないことになる。

つまりここで指摘したいのは、日本人あるいは日本社会は、本稿で述べてきたような「アニミズム的な自然信仰」を含め、自然観や自然に対する意識といったレベルでは優れた面を多くもっているが、政策や経済社会システム、あるいは公共的な対応といったレベルになると、非常に多くの問題を抱えているという点なのだ。

実際、国際的に見ても、「ミナマタ」などのもっとも悲惨な産業公害や、「フクシマ」での深刻な原発事故が、いずれも日本において起こっているというのはこうした点と関係しているだろう。

また、森林面積率が7割という豊かな森をもちながら、木材の自給率は4割程度で、海外の森林資源に依存している(その結果海外の森林や生態系の劣化を招いている)といった点も同様である。

「アニミズム文化とともに日本人は自然との共生において意義深い意識や自然観をもっている」といったことだけで話を完結させてはいけないのであり、それを公共政策や社会システムの次元での対応にうまく接続し展開していくことが重要なのである。

⚫︎日本的アニミズムの課題②

最後にもう1点指摘しておきたいのは、「アニミズム的な自然観の再評価」と言っても、それは単に過去に帰るということではなく、環境問題などの議論でよく言われる「なつかしい未来(ancient futures)」という言葉に示されるような、新たな文脈での位置づけが重要という点だ。

また、こうした点を意識しなければ、先ほどの「後発国家のアイデンティティ」の議論とつながるが、日本的アニミズム論は一歩間違えると狭隘で排他的なナショナリズムに陥るおそれもあるだろう。

ここで浮かび上がってくるのが、私自身がこれまで「地球倫理」と呼んできた発想ないし見方である(拙著『コミュニティを問いなおす』『ポスト資本主義』等参照)。

⚫︎「有限性」と「多様性」

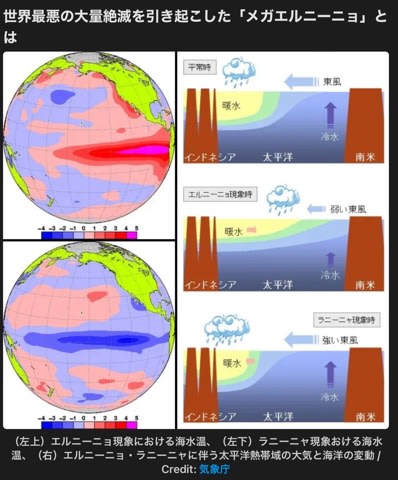

地球倫理とは、その結論のみを簡潔に述べれば「地球環境の『有限性』を認識し、地球上の各地域の風土や文化の『多様性』を理解しつつ、個人を超えてコミュニティ、自然、生命とつながる」という内容なのだが、それは図のような構造をもつものである。

(出所:筆者作成)

駆け足での説明となるが、この図は人類史の流れと関連しており、一番下の「自然信仰(アニミズム)」は、20万年前にホモ・サピエンスがアフリカで誕生して以降の狩猟採集段階の後半期に生じたものだ。真ん中の「普遍宗教(A、B、C・・・)」は、本稿で述べた、ヤスパースのいう枢軸時代(紀元前5世紀前後)、すなわち農耕文明の後半期に生成したものであり、現在の世界はこうした普遍宗教同士が互いに対立している状況にある。

これに対して地球倫理は、人類の歴史としては第三のサイクルにあたる近代あるいは工業化社会の後半に位置するものである。それは普遍宗教の多様性をいわば一歩メタレベルから俯瞰し、「地球上の各地の環境の多様性が多様な宗教や文化を生んだ」という把握――人間の認識や世界観が風土によって規定されているという、エコロジカルな認識観――をもつと同時に、普遍宗教がネガティブにとらえてきた自然信仰ないしアニミズムを、さまざまな信仰のもっとも根底にあるものとして積極的にとらえるのである。

本稿で論じてきたアニミズムの現代的意義は、まさにこうした地球倫理的な枠組みないし文脈においてとらえられる必要がある。

そしてもし日本が今後世界に発信していきうる思想や自然観、世界観があるとすれば、それはほかでもなく、以上のような自然信仰=アニミズムを土台とする地球倫理の思想と言えるだろう。

なぜならここで述べてきたように、日本はアニミズム的な自然観がもっとも明瞭な形で保存されてきた場所の一つだからである。