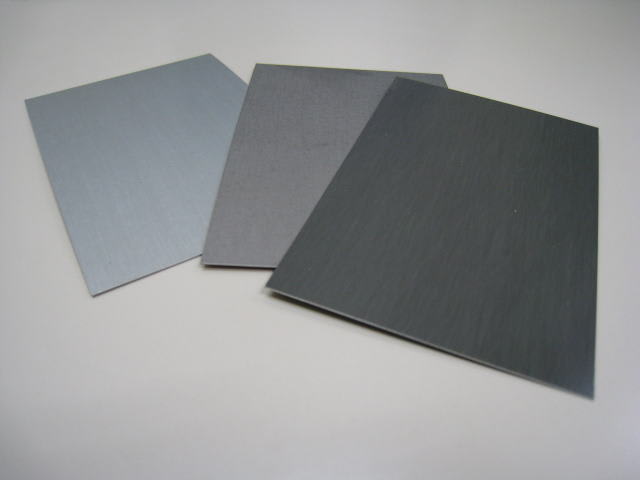

以前からお話している「SAINENJI-プロジェクト」(お寺の庫裏の建替工事です。)の続編です・・・。前回、お話していました屋根の腰葺きや霧除け庇部分にチタン亜鉛合金(一文字葺き)を葺く工事が完了しました。予想していたよりもシャープで重厚感のある一文字葺きが出来上がりました・・。これも板金職人のMさんのおかげです。(やはりMさんは、腕のいい職人さんですね・・。)

和風建築の外観は、庇の出や庇の取り付く高さなどによって陰影をどのように付けるか・・という事が大きなポイントになってきます。「SAINENJI-プロジェクト」の場合でも、屋根の庇と霧除け庇との間にどれだけの陰影部分をつくるかが最大のポイントでした・・。もちろん、屋根の庇と霧除け庇だけではなく、窓との高さ関係も影響してきます。

私の考えだけでなく、大工の棟梁の意見も聞きながら慎重に霧除け庇の高さを決定したのですが、さてさて・・建物が完成したときに全体的な外観のバランスの中で、光と影のコントラストはどのように映るのでしょうか・・?、楽しみなのですが、ちょっと不安(いや、かなり不安かな・・)でもあります・・。やっぱり、和風建築は難しい(奥が深い)ですよね・・。

板金職人のMさんの話に戻りますが、先日・・近所の人がくれた竹の子をMさんにもお裾分けしてあげました・・。次の日、Mさんに、「昨日の竹の子食べられたやろ・・?」と尋ねると、「竹の子の味噌汁にして食べましたわ・・。」と言っていました。「私も昨日の晩ごはんは、竹の子ごはんと竹の子の味噌汁やったんですけどね・・。」と言って笑っていました。

これから、近所の人たち(山をもっている人が多いので・・)がたくさん竹の子をくださる季節なのですよね。(と言うか・・この記事って竹の子の記事でしたっけ・・・?)

和風建築の外観は、庇の出や庇の取り付く高さなどによって陰影をどのように付けるか・・という事が大きなポイントになってきます。「SAINENJI-プロジェクト」の場合でも、屋根の庇と霧除け庇との間にどれだけの陰影部分をつくるかが最大のポイントでした・・。もちろん、屋根の庇と霧除け庇だけではなく、窓との高さ関係も影響してきます。

私の考えだけでなく、大工の棟梁の意見も聞きながら慎重に霧除け庇の高さを決定したのですが、さてさて・・建物が完成したときに全体的な外観のバランスの中で、光と影のコントラストはどのように映るのでしょうか・・?、楽しみなのですが、ちょっと不安(いや、かなり不安かな・・)でもあります・・。やっぱり、和風建築は難しい(奥が深い)ですよね・・。

板金職人のMさんの話に戻りますが、先日・・近所の人がくれた竹の子をMさんにもお裾分けしてあげました・・。次の日、Mさんに、「昨日の竹の子食べられたやろ・・?」と尋ねると、「竹の子の味噌汁にして食べましたわ・・。」と言っていました。「私も昨日の晩ごはんは、竹の子ごはんと竹の子の味噌汁やったんですけどね・・。」と言って笑っていました。

これから、近所の人たち(山をもっている人が多いので・・)がたくさん竹の子をくださる季節なのですよね。(と言うか・・この記事って竹の子の記事でしたっけ・・・?)