今回は少し原点に戻って、角倉了以・素庵親子の朱印船について目を向けてみましょう。

代々医師家系で名医を父に持つ了以でしたが、生来、腕白で手に負えない子供だったことから、

父も医師にすることをあきらめ、もう一つの家業であった土倉業(金融、質屋)を

継がせることにしました。了以も真面目で堅苦しい父を避けて、土倉業に専念します。

その屋号として「角倉」を名乗ったのでした。

しかし、父の影響を全く避けていたか?といえばそうではなく、

宗桂が明に留学で渡航した際に持ち帰った交易品を売りさばく事業を

了以が請け負うという関係でした。

宗桂が乗り込んだ船は嵯峨の天龍寺が仕立てた船でその名も「天龍寺船」といい、

渡航費や積荷の交易品は角倉一族で受け持っていたというから、

了以たち角倉の貿易事業はもう、その頃から始まっていたといってもいいと思います。

そして正式に角倉船を仕立て、貿易事業に乗り出したのは文禄元年、

豊臣秀吉の許可により始められました。

船は長崎から出航するのが常で、冬の北風を活かし安南(ベトナム)やカンボジア、

ルソン(フィリピン、)シャム(タイ)などアジア諸国をめざし、

翌年の春から夏にかけて南風を受け帰国するコースをとっていました。

朱印船の船体は白色で、長さ20間(約36m)、横幅9間(約16m)で帆は舳先から4枚設置され、

最高乗船人数は397人との記録もあり、推定トン数で700トンという

当時では最大級の規模の船だったといわれています。(天竺徳兵衞物語)

輸出品は銀や銅、硫黄などのほか絹織物、刃物、甲冑、屏風などの工芸品で、

輸入品は薬の原料や漆、生糸、象牙、絨毯、鹿皮など。

輸入品だけで諸経費を引いても10割の利益があった(オランダ商館日記)というからまさにドル箱船ですね!

船員には日本人だけでなく、操縦技術に優れていたヨーロッパ人を先頭に、

黒人やインド人など航海経験豊かな外国人を多数雇用し、国際色豊かな日本の船でした。

了以や素庵たちは、時代を先取り、すでに国際化を進めたのですね。

その先見性には感服いたします。

そして、当時の角倉朱印船の姿を詳しく教えてくれるものに、

清水寺に奉納されている絵馬があります。

この絵馬は角倉了以の子・素庵が江戸時代・寛永11年(1634)に

渡航安全に感謝して角倉船を描いた絵馬を奉納したもので国の重要文化財として、

今も清水寺の賽蔵殿に収蔵されています。

ちなみに清水寺と角倉家のつながりは深く、江戸時代に荒廃していた同寺を

三代将軍・家光が再興を決意、その経済的援助を角倉家などの豪商に依頼して

当時の建物をそのまま造立したといわれています。

歴史家の奈良本辰也氏は「清水寺の桃山風の雅な建築は、御朱印船による海外貿易で、

はるか遠くのジャワやマラッカのあたりまで船を出し、外国人との接触で

自覚した「日本」を意識することになる彼ら豪商の、新時代を担う気概が、桃山のおおらかで、

しかも優雅な世界をつくりあげたものだ」と著書で述べており、京都を象徴する清水寺建築に、

角倉など豪商たちの影響力が相当あったことを強調しています。

海という国境を越えた世界に身を置いた角倉了以・素庵親子は、国に先駆け、国際化を進め、

その利益を、外国人との接触の中で認識した「日本人として自覚」の上から

清水寺など仏閣の再興に還元し、今の京都の風景や文化を構築するのに

大きく寄与した人物なのです!

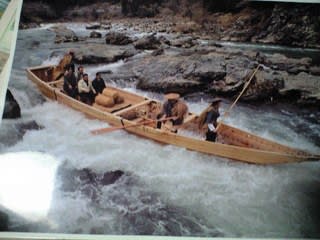

この偉大な日本人にして、実業家だった角倉了以が創設したもう一つの事業であり文化が

私たちの保津川下りであるということは、この上ない誇りであると思うのです。

代々医師家系で名医を父に持つ了以でしたが、生来、腕白で手に負えない子供だったことから、

父も医師にすることをあきらめ、もう一つの家業であった土倉業(金融、質屋)を

継がせることにしました。了以も真面目で堅苦しい父を避けて、土倉業に専念します。

その屋号として「角倉」を名乗ったのでした。

しかし、父の影響を全く避けていたか?といえばそうではなく、

宗桂が明に留学で渡航した際に持ち帰った交易品を売りさばく事業を

了以が請け負うという関係でした。

宗桂が乗り込んだ船は嵯峨の天龍寺が仕立てた船でその名も「天龍寺船」といい、

渡航費や積荷の交易品は角倉一族で受け持っていたというから、

了以たち角倉の貿易事業はもう、その頃から始まっていたといってもいいと思います。

そして正式に角倉船を仕立て、貿易事業に乗り出したのは文禄元年、

豊臣秀吉の許可により始められました。

船は長崎から出航するのが常で、冬の北風を活かし安南(ベトナム)やカンボジア、

ルソン(フィリピン、)シャム(タイ)などアジア諸国をめざし、

翌年の春から夏にかけて南風を受け帰国するコースをとっていました。

朱印船の船体は白色で、長さ20間(約36m)、横幅9間(約16m)で帆は舳先から4枚設置され、

最高乗船人数は397人との記録もあり、推定トン数で700トンという

当時では最大級の規模の船だったといわれています。(天竺徳兵衞物語)

輸出品は銀や銅、硫黄などのほか絹織物、刃物、甲冑、屏風などの工芸品で、

輸入品は薬の原料や漆、生糸、象牙、絨毯、鹿皮など。

輸入品だけで諸経費を引いても10割の利益があった(オランダ商館日記)というからまさにドル箱船ですね!

船員には日本人だけでなく、操縦技術に優れていたヨーロッパ人を先頭に、

黒人やインド人など航海経験豊かな外国人を多数雇用し、国際色豊かな日本の船でした。

了以や素庵たちは、時代を先取り、すでに国際化を進めたのですね。

その先見性には感服いたします。

そして、当時の角倉朱印船の姿を詳しく教えてくれるものに、

清水寺に奉納されている絵馬があります。

この絵馬は角倉了以の子・素庵が江戸時代・寛永11年(1634)に

渡航安全に感謝して角倉船を描いた絵馬を奉納したもので国の重要文化財として、

今も清水寺の賽蔵殿に収蔵されています。

ちなみに清水寺と角倉家のつながりは深く、江戸時代に荒廃していた同寺を

三代将軍・家光が再興を決意、その経済的援助を角倉家などの豪商に依頼して

当時の建物をそのまま造立したといわれています。

歴史家の奈良本辰也氏は「清水寺の桃山風の雅な建築は、御朱印船による海外貿易で、

はるか遠くのジャワやマラッカのあたりまで船を出し、外国人との接触で

自覚した「日本」を意識することになる彼ら豪商の、新時代を担う気概が、桃山のおおらかで、

しかも優雅な世界をつくりあげたものだ」と著書で述べており、京都を象徴する清水寺建築に、

角倉など豪商たちの影響力が相当あったことを強調しています。

海という国境を越えた世界に身を置いた角倉了以・素庵親子は、国に先駆け、国際化を進め、

その利益を、外国人との接触の中で認識した「日本人として自覚」の上から

清水寺など仏閣の再興に還元し、今の京都の風景や文化を構築するのに

大きく寄与した人物なのです!

この偉大な日本人にして、実業家だった角倉了以が創設したもう一つの事業であり文化が

私たちの保津川下りであるということは、この上ない誇りであると思うのです。