嵐山にある保津川下りの着船場を上がると、すぐ左手に

小高い丘への登り小口に気が付きます。

この石畳の階段を登ると「亀山公園」があります。

小倉山の東南に位置するこの公園は、正式名称を「京都府立嵐山公園」といい

1910年に整備された府立公園で、園内を登りきった高台に

「亀山天皇陵」があることから亀山公園と呼ばれ親しまれています。

園内は、大堰川沿いを歩く観光客の喧騒がうその様に

閑静な空気に覆われ、遊歩道も整備されています。

深い木々に覆われ緑の豊かなその園内には、春は桜、秋はもみじが

色づき訪れる人の目を楽しませてくれます。

この亀山公園に私達「保津川下り」の生みの親・角倉了以翁の銅像があります。

実はこの銅像には私の過去の思い出が沁みこんでいる縁ある銅像でもあるのです。

この嵐山の地にあって眼下の保津川(大堰川)を開削、続いて高瀬川を開削する

など江戸時代より京都の産業振興に多大なる貢献した「京都の恩人」と

して建立されたもの。

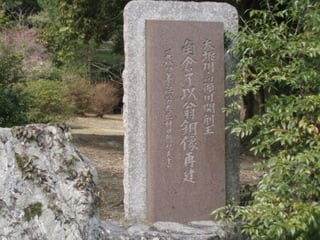

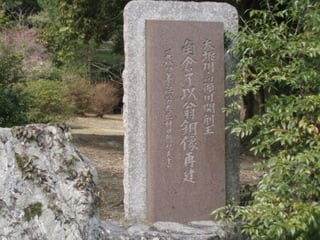

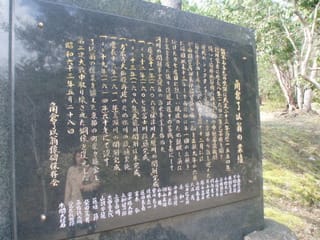

銅像の横には「大堰川開削王・角倉了以翁」と記した石碑が建っています。

この銅像は「大悲閣千光寺」にある了以の木像とは異なり、しっかり

立ち上がって、眼下の大堰川を見下ろしている。手には開削事業の

象徴、ツルハシを握っています。

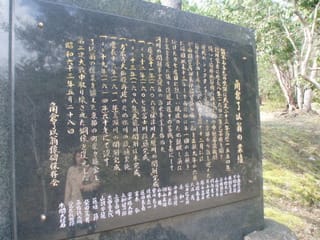

この了以翁の銅像は昭和63年5月28日に再建されたもので、

第二次大戦時に金属供出に協力するため、一度取り壊されていた。

この了以像の再建事業の発起人には、私が前職時代、師匠と慕い

大変お世話にもなった故・木俣秋水先生がなられている。

今、全く異なる船頭という職業に付いたもの、400年事業の委員と

して角倉了以翁の顕彰事業に携わっていることに、なんとも奇しき因縁めいた

ものを強く感じずにはいられません。

「角倉了以翁像保存会」と記された石碑に名を列ねる人たちも

よく存じあげていた方ばかりで、その名を眺めていると当時の

いろんなエピソードがスライドショーの様に甦ります。

保津川開削400年を迎えた今年、この亀山公園の角倉了以像の

前で、了以を点として、自分の「過去」と「現代」が

一つの線でつながった、そう感じた一日でした。

小高い丘への登り小口に気が付きます。

この石畳の階段を登ると「亀山公園」があります。

小倉山の東南に位置するこの公園は、正式名称を「京都府立嵐山公園」といい

1910年に整備された府立公園で、園内を登りきった高台に

「亀山天皇陵」があることから亀山公園と呼ばれ親しまれています。

園内は、大堰川沿いを歩く観光客の喧騒がうその様に

閑静な空気に覆われ、遊歩道も整備されています。

深い木々に覆われ緑の豊かなその園内には、春は桜、秋はもみじが

色づき訪れる人の目を楽しませてくれます。

この亀山公園に私達「保津川下り」の生みの親・角倉了以翁の銅像があります。

実はこの銅像には私の過去の思い出が沁みこんでいる縁ある銅像でもあるのです。

この嵐山の地にあって眼下の保津川(大堰川)を開削、続いて高瀬川を開削する

など江戸時代より京都の産業振興に多大なる貢献した「京都の恩人」と

して建立されたもの。

銅像の横には「大堰川開削王・角倉了以翁」と記した石碑が建っています。

この銅像は「大悲閣千光寺」にある了以の木像とは異なり、しっかり

立ち上がって、眼下の大堰川を見下ろしている。手には開削事業の

象徴、ツルハシを握っています。

この了以翁の銅像は昭和63年5月28日に再建されたもので、

第二次大戦時に金属供出に協力するため、一度取り壊されていた。

この了以像の再建事業の発起人には、私が前職時代、師匠と慕い

大変お世話にもなった故・木俣秋水先生がなられている。

今、全く異なる船頭という職業に付いたもの、400年事業の委員と

して角倉了以翁の顕彰事業に携わっていることに、なんとも奇しき因縁めいた

ものを強く感じずにはいられません。

「角倉了以翁像保存会」と記された石碑に名を列ねる人たちも

よく存じあげていた方ばかりで、その名を眺めていると当時の

いろんなエピソードがスライドショーの様に甦ります。

保津川開削400年を迎えた今年、この亀山公園の角倉了以像の

前で、了以を点として、自分の「過去」と「現代」が

一つの線でつながった、そう感じた一日でした。